「包紙画の衝撃:竹久夢二『山へよする』研究②」ヘの補足

1 精子のイメージ

上記記事で、萩原朔太郎の詩集『月に吠える』に寄せた田中恭吉の挿絵《冬の夕》を紹介した。

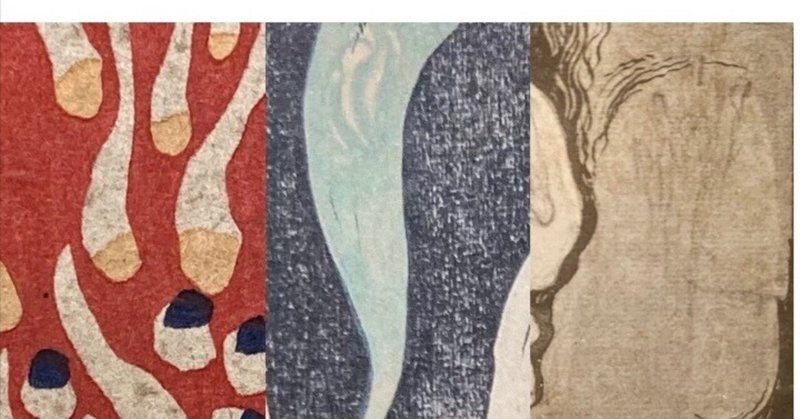

右部分に精子のような形象が描かれており、それは、田中恭吉の他の作品、また、竹久夢二の『山へよする』のカバー画の一部にも見られることを示した。

ある読者から、そのイメージはムンクの《Madonna》に起源があるのではないか、という指摘をいただいた。

https://www.artic.edu/artworks/111372/madonna 2024/03/13参照

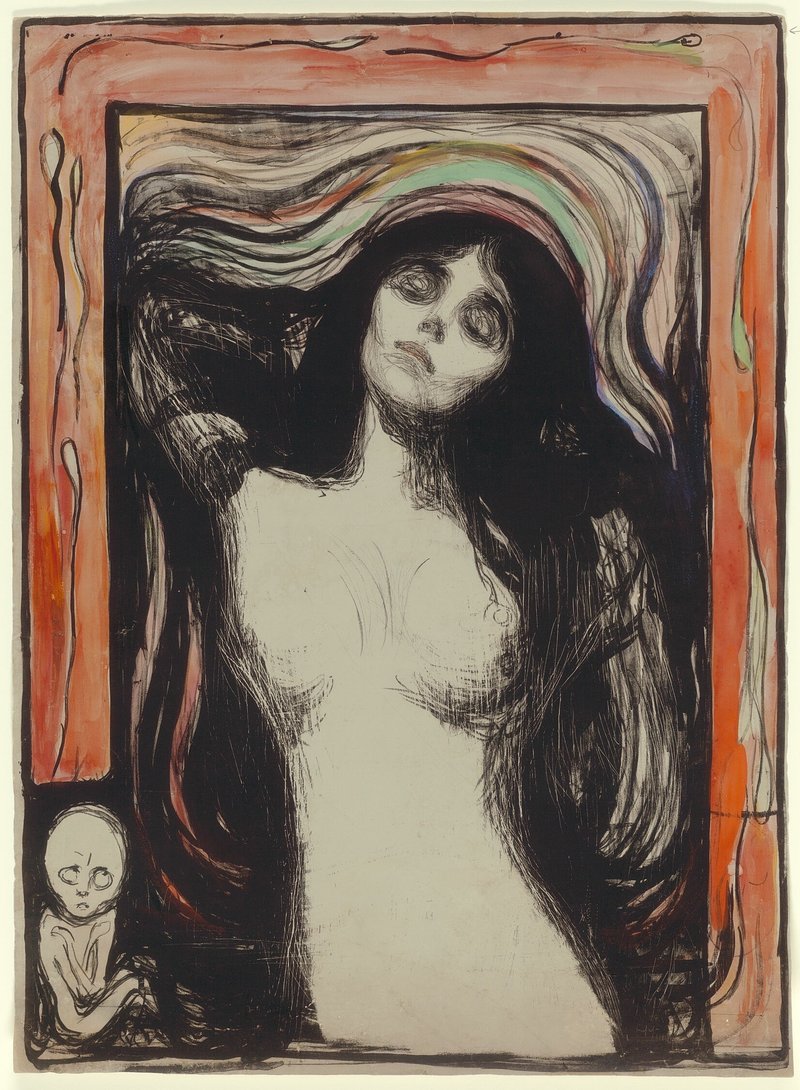

図版は、シカゴ美術館蔵のもので、リトグラフ(石版)に手彩色したバージョンである。

同じモチーフで油彩画や石版画の複数の作品が存在している。

オスロ国立美術館に1894年の油彩画《Madonna》がある。このモチーフのいちばん初期の作品とみてよいだろう。

おもしろいのは、《Madonna》というよく知られている題とは別に《Woman Making Love》という題があることである。

《Woman Making Love》は《恋する女》というほどの意味だろう。聖母は純潔だが、それとまったく相反する題である。

手彩色の石版の《Madonna》は、赤い額縁のような帯に囲まれて、その帯には精子を連想させる形象が描かれているのである。油彩画のバージョンと比較すれば、石版画の聖母は眼窩が深く、髑髏を連想させる。左下の胎児を思わせる形象も餓鬼のようである。

石版画では、油彩画にあったやわらかさがとげとげしさに変化している。

2 《Madonna》の額縁

手近の図録で、《Madonna》モチーフの展開について調べてみた。

1993年11月に大阪の出光美術館で開催されたムンク展では、油彩画2点、モノクロ石版1点、多色石版1点の計4点の《Madonna》が展示されたようだ。

ムンク展図録(1993年、出光美術館)の巻末の「カタログ」には出品作についての解説が掲載されている。

上記で紹介した油彩画にふれて、二つの題名があることについて次のように記述している。

《マドンナ》と《愛する女》 という二つの題名の使用は、この主題が宗教的、かつ性的な内容を持っていることを示している。 聖母(マドンナ)との関連は真紅の後光により示されているが、同時に、この女性は愛の崇高性を放棄してもいるのである。 ムンクが最初に《マドンナ》を展示したとき、その幅広い額には精子と胎児が描かれていた。 当時の様子は、今日、版画作品によって知ることができる。これは1895年の制作であるが、ムンクは油絵と同じ構図でリトグラフを制作している。 この版画(cat.26,27) では、新しい生命の創造の時を、 画面の縁に描かれたさまざまなモチーフによって図示している。

翻訳 出光美術館 八波浩一/尚文社インターナショナル 高橋雅子・椎名亜由子

引用文中で「この版画」と呼ばれている作品が、本文中で紹介した石版画と同じ構図である。すなわち、額縁のような周縁に「精子と胎児」が描かれている。

初めて油彩画の《Madonna》を展示したとき、その額縁には、精子と胎児が描かれており、石版画の《Madonna》は、その額縁の装飾を版画の中に再現しているというのである。

3 精子の発見

さて、手彩色石版画の《Madonna》の周縁に描かれた形象が精子であると認知できるのはなぜだろう。

じっさい顕微鏡で精子を観察したという経験はわたしにはない。おそらく理科教育の生殖の単元で精子の図を目にしたことが認知の源にあるのだろう。

岩波新書の毛利秀雄『精子の話』(2004年5月)の「第1章 精子とは」に、精子の発見とその後の認知の展開がわかりやすく整理されている。

その内容を簡単にまとめてみよう。

精子が発見されたのは、オランダのデルフトに住むアントニ・ファン・レーウェンフックが独自に作製した顕微鏡ではじめて人の精子を観察した1677年のことであった。

レーウェンフックの顕微鏡は、研磨した1枚レンズを2枚の金属版にはさんだもので、彼は細菌や原生動物、赤血球などを観察し、1680年にはロンドン王立協会の会員に推されている。

科学者の間では、精子と卵のどちらを重視するかの考え方の相違が鮮明になっていった。

また、一般の人びとの間では、精子を寄生虫と見なすような考え方が残存していた。

精子の役割が科学的に明確になるのは、19世紀半ばのことであった。

毛利秀雄氏は次のように述べている。

一九世紀も半ばになると、生物の体が細胞からなっていることが明らかにされ、組織学も発展します。そしてドイツのケリカーやライヘルトたちによって、精子が精巣内で細胞から作られてくることが確かめられて、精子が精液中の寄生虫であるという考えは決定的に排除されました。さらに一八七五年にはドイツのヘルトヴィッヒが、ウニの精子の核が卵の中で卵の核と融合することを切片で観察し、つづいてスイスのフォルがヒトデを用いて生の材料で精子が 卵に侵入するようすを観察しました。すなわち受精現象の発見です。これによって精子の役割がやっと確立することになりました。

ムンクの《Madonna》に精子が描かれた19世紀末には、生殖における精子の役割がひろく認識されるようになっていたと推定できる。

4 死生相即

油彩画《Madonna》の額縁に精子と胎児が描かれていたというが、精子の形象は聖母の処女懐胎の神話に矛盾を持ち込むものであろう。先に引いた図録解説では、「宗教的、かつ性的な内容」の共存について指摘されていた。

もう一つの矛盾は、石版画《Madonna》にあらわれた暗さである。

手彩色の石版画《Madonna》に油彩画展示の際の額縁にあった精子と胎児が描き込まれた。受胎という生を象徴する現象が、不気味な感触にいろどられている。聖母の顔は髑髏を思わせ、胎児は餓鬼のように痩せている。こうした矛盾を含む表現は、ムンクが死と生を相即する、つまり同時に融合的に存在しているものとして理解していることのあらわれであろう。

こうした死生相即というムンクの思想が、田中恭吉に強い影響を与えたことは、すでに指摘があり、研究もある。『月に吠える』の田中恭吉の挿絵《死人とあとに残れるもの》とムンクの関わりについて述べてみたいという気持があるが、機会をあらためることとしよう。

ひとつ、告白をしておこう。

わたしが、文学と美術の交流について研究することになったのは1980年代半ばのことで、まず、第1次『明星』の図版から調査を始めた。

研究がいちだんとすすむことになったのは、2000年の和歌山県立近代美術館の田中恭吉展に協力する機会をもつことできたからである。

1999年秋のある土曜に、美術館から依頼の電話があった。

とても不思議なことだが、その前日、わたしは講義資料として、詩集『月に吠える』の挿絵一覧を作成したばかりであったのだ。

*田中恭吉については下記サイト参照。

*ご一読くださりありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?