落語この人この噺「竹の水仙」

左甚五郎。

日光東照宮の眠り猫を彫ったという伝説の名工。

ただ、それ以外になにをした人かといわれると、ちょっと首を傾げてしまいます。

私も子どもの頃から名前は聞いてはいたものの、たとえば一休さんの「この橋渡るべからず」のとんち話といったような具体的なエピソードは添えられていなかったような気がします。

そのあたりはなにも私の不勉強ばかりともいえないようで、あまり一般的にこれという特徴をもって語られることもないように思えます。

もっとも、かえってそういう正体不明さは物語を作るのには都合がよく、講談や浪曲、そこから派生した落語でも、この名人を主役とした演目がいくつかあります。

今回紹介する「竹の水仙」もそんな「左甚五郎もの」のひとつに数えられます。

江戸の都まで間もなくという神奈川の宿、ずらりとならぶ旅籠のうちの、どちらかというとあまり上等でない一軒でひとりの客が長逗留をしている。毎日どこへ出かけるでもなく、酒を飲んでは海の幸を頬張ってゴロゴロとするばかり。

これにはさすがに切り盛りする夫婦もあやしんで、とうとうそれまでの宿賃を請求してみれば案の定の無一文。

わめきたてる宿の主人をしりめに、客の方はすましたもので、近くの竹やぶからとってきた竹を材料に水仙のつぼみをこしらえて、これを水につけて一晩おいておけば、必ず買い手がつくから、それで代金にあてようなどとうそぶいてくる。

しぶしぶいわれるがままに桶に水を張って、浸しておくと夜の間につぼみがほころんで、見事な竹の花を開かせた。

それを見とがめたのが、たまたま通りがかった大名行列の主である肥後熊本の細川越中守で、すったもんだのあげく、竹製の水仙を三百両という大金で買い求めることとなる。

このやりとりの最中、宿屋の亭主夫妻も逗留している一文無しの正体が、実は左甚五郎だと知ることとなる。

おおらかな話です。

路銀を使い果たして宿までやって来た左甚五郎の様子ものんびりしておりますが、さんざん飲み食いされた宿の亭主も「どうしてくれるんだ」と騒ぎ立てるものの、しかるべき筋に訴え出るでもなく脅迫的な手段をほのめかしてすごんで見せるでもなく、「どうするつもりだよ」と騒ぐ様子のうちにも、どこか無一文の客に対する気遣いがあります。

そうした話ですので、演者にも鷹揚な余裕がほしくなってきます。

泊めた客が一文無しとわかっておおいにあわてはするものの、どこかで「しょうがねえなあ」と観念している様子がにじみ出してくる。

このあたりの呼吸は、桂歌丸師匠の語り口の右に出るものはないように思います。

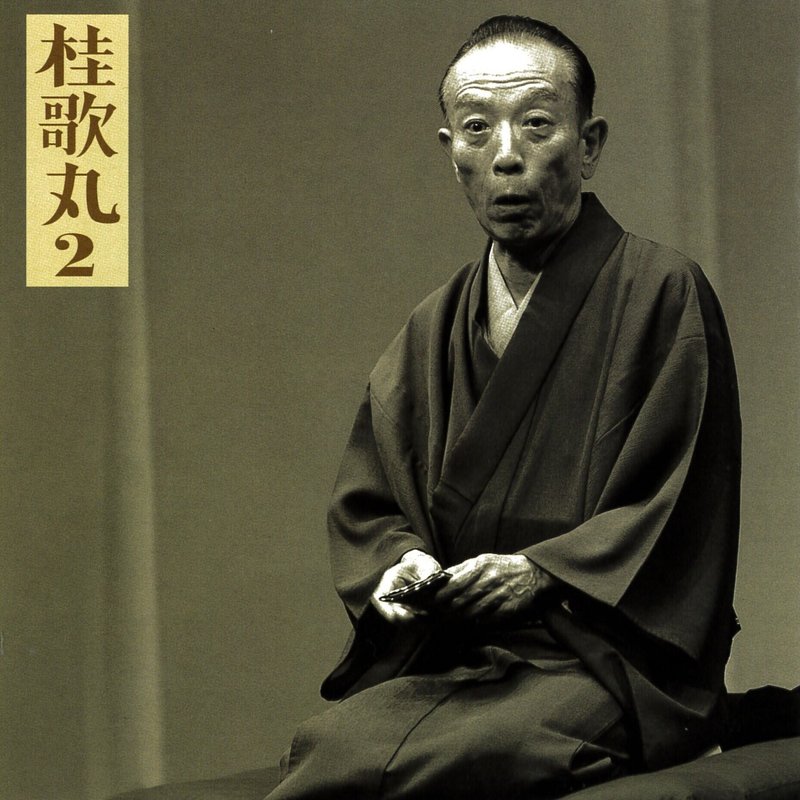

桂歌丸。

昭和11年(1936)、神奈川県横浜市出身。昭和26年、五代目古今亭今輔に入門し、後に四代目桂米丸門下に移籍。昭和43年、真打昇進。平成16年(2004)落語芸術協会会長に就任。若いうちは新作落語に手を染めていたが、やがて古典落語にも精通するようになる。平成30年(2018)、没。

ご存知、長寿番組「笑点」の名物解答者であり、名司会者。

私たちの年代では、大喜利の席での、司会者である長い顔の五代目三遊亭圓楽と対等のやりとりをしつつ、時折林家木久蔵の奔放なボケや、三遊亭楽太郎の狡猾なネタ振りに渋い顔をする様子が、大いに記憶に残っております。

出題に対して大袈裟な身振りをするでもなく、落ち着いた口調でピシリと綺麗な答えを返す姿勢が、子どもの目にもいなせに映ったものでした。

その解答ぶり同様に、流れるような調子で噺を組み立てていきます。

あの丁寧な言葉遣いと物腰が、この「竹の水仙」とよく合っているのですね。

落語の元ともなった浪曲を含め、多くはごろごろするばかりの一文無しに堪えかねて、宿の主人夫婦が言い争いする場面からはじまるのですが、桂歌丸の型ですとまずはたっぷりと左甚五郎の来歴についてが語られます。

出身、大工としての師匠の変遷、住居、名が知れるにいたるまでの経緯などなど。

そうして、大店の呉服店三井から、運慶作の恵比寿像と対になるような大黒像を彫ってくれと依頼されるのが発端となり、見聞を広めるために旅立つ状況が解説されます。

後の大財閥三井の家に、運慶作の恵比寿様、それに左甚五郎と、時代や考証のあやしさはありますが、そこが歌丸さんの話ぶりですと非常におおらかに聞こえまして、あやしさをそれと追及するのが無粋に思えてくるのですね。

これが本編のある種荒唐無稽な左甚五郎の名人ぶりに対する批判への予防線にもなっていて、安心して噺を楽しんで聴いていられます。

どこにも危なげのない、江戸の悠々とした旅模様が眼前に広がってくるような、口振りと話のおおらかさの、実によくマッチした演目です。

この「竹の水仙」は桂歌丸の十八番ともいえる一席で、録音も五十代の頃から七十代にいたるまで、時代・年代の異なる高座のものが残されております。

それぞれで話ぶりが異なり聴きどころも違うのですが、個人的に好きなのは、東京の有楽町朝日ホールにて月イチで行われている「朝日名人会」での出演を商品化したソニーから出ている『桂歌丸2』になります。

江戸の世ののんびりとした情景と、こちらものんびりした左甚五郎にふりまわされてあわてふためく宿の主人とおかみさんの様子とで、メリハリが利いていて切り替えの鮮やかさが耳にしていて心地よいです。

なかでも、泊めていた客が無一文だと知った亭主が「おっかァ、お前ェのいった通りだ、二階の客、ありゃあ一文無しだ」とおかみさんに告げた際の「だろーっ!」という返しの、憎々しさのうちにしてやったりな得意げな調子のまじった声、甚五郎が細工を作り終えて「竹でこしらえた水仙のつぼみだ」と亭主に見せたところが「つまらねえものこしらえやがったね」という間髪置かない情けなさそうな声、この両場面でのテンポと非常に張りのある声は絶品で、何度聞いてもつい笑いがこみあげてきます。

噺の幕を下ろすサゲも非常に綺麗で、桂歌丸の丁寧な組み立てに鷹揚とした口調が堪能できる、一席自体が見事な細工物としてこしらえられており、何度聴き返しても楽しく、また聴き返したくなる魅力が詰まっています。

ここまでお読みいただきましてありがとうございます! よろしければサポートください!