CD世代の落語この人この噺「戦場にかける恋」(春風亭柳昇)

「大きいことを言うようですが、今や春風亭柳昇といえばわが国では、私一人でございます」

おなじみの自己紹介で春風亭柳昇の噺ははじまります。

春風亭柳昇

大正9年、東京出身。

昭和21年、六代目春風亭柳橋に弟子入り、春風亭柳之助の名前で前座を務める。

昭和24年、二ツ目昇進、五代目春風亭柳昇を襲名。

昭和33年、真打昇進。

平成2年、勲四等瑞宝章受章。

平成11年、落語芸術協会理事長就任。

平成15年、胃癌により没。

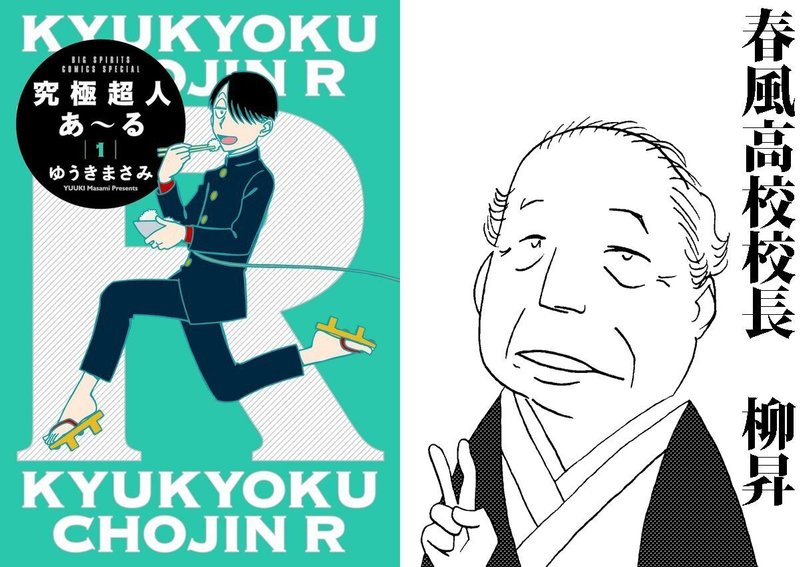

もっとも私が出会った初めての柳昇は、「りゅうしょう」ではなく「やなぎのぼる」で、頭につくのも「春風亭」という屋号でなく「春風高校校長」という肩書でした。

そう、ゆうきまさみのギャグコメディまんが『究極超人あ~る』なんです。

私らのような年代だと同じ経緯で春風亭柳昇を知ったって人は少なくないんじゃないでしょうか。

もっとも、元来にぶい私は、落語を得意として生徒から絶大な人気を誇る柳昇校長が、実在の噺家さんをモデルにしてるとは、そのCDドラマで春風亭柳昇自身が柳昇の吹き替えをしているのを聴くまで思いもよりませんでした。

春風亭柳昇は新作派の噺家の一人に数えられ、例えば昔昔亭桃太郎や春風亭昇太といった弟子も新作を中心としています。

落語において「新作」とは基本的に「古典落語」と対をなすもので、大正時代以降に作られたネタのこととされていますが、例外もそれなりにあり、そもそも古典落語という呼び名自体が昭和30年代以降に作られたものなので、明確な定義のあるものじゃありません。

師匠や他の噺家から教えられたものでなく、自分で考えた噺と思っていただければおおむね間違いじゃないです。

その新作落語の噺にも大きく分けて二つの流儀があります。

ひとつは古典落語と同じようにだれもが演じられる作品、これはもう単純に制作が新しくて作者がはっきりとわかっている場合に、あくまで古典落語とくらべて新作と呼んでいるだけですね。

例えば「のらくろ」の作者田川水泡による「猫と金魚」や人間国宝にもなった桂米朝の「一文笛」などがこれにあたります。

もうひとつは落語の演者その人の個性を色濃く反映している噺。だいたい自分の半生を語ったりすることが多いのですが、その人が語らないとあんまり意味がないような噺です。

三代目三遊亭圓歌の「中沢家の人々」、その弟子で当代の三遊亭圓歌(前名三遊亭歌之介)の「母ちゃんのアンカ」、林家彦いちの「長島の満月」などです。

それで、今回紹介いたします「戦場にかける恋」はといいますと、これは圧倒的に後者にあてはまります。

「戦場にかける恋」は春風亭柳昇の第二次世界大戦時の出兵の記憶を語ったものです。

録音によっては「与太郎戦記 戦場にかける恋」と題していることもあるのですが、本人の口上では「戦場にかける恋」としか言っていないので、柳昇には同名の著作があることから、レコード会社などがわかりやすいようにつけ加えたのかもしれません。

本の方の『与太郎戦記』はベストセラーになり、ドラマ化・映画化もされました。ですので、「戦場にかける恋」は自身によるその落語化といってもいいかもしれません。

内容は『与太郎戦記』の後半部分のダイジェストになっています。

昭和16年2月10日、陸軍歩兵第百一連隊第一機関銃中隊に入隊した春風亭柳昇こと秋山安雄青年は日々訓練と軍隊内の慣習に身を投じるうちに、昭和19年には満期除隊となる暇もなく動員令が下り中国の南京近くの町へ駐屯することとなりました。

大陸では各地へ派遣され危険な目に遭い、戦友の最期も間近で目撃しながらも、駐屯地では男色趣味のある上官の稚児のようなことをしたり、支給される突撃一番を持って慰安所にくり出したりと生と死の隣り合わせな日常を送っていました。

そうして中国大陸での生活が一年を過ぎた頃の昭和20年、下士官となっていた柳昇が上海の船舶司令部へと分遣で出向することになります。落語「戦場にかける恋」が取り扱うのもここからです。

「陸軍がどうして船に?」となるでしょうが、香港に向かう同じ陸軍兵を輸送する船を護衛するために機関銃隊が呼ばれたということのようです。

時は戦争末期、日本列島をはさんで中国近海にもアメリカ軍の戦闘機や潜水艦が顔を見せるようになっており、兵隊の間にもいよいよ「死ななければ日本に帰れないだろう」という悲愴な雰囲気が漂っています。

そして、この船に搭乗しての護衛活動で、柳昇は率いる部隊の戦友を失い、さらに自身も機関銃掃射により左手の人差し指と薬指、および右腕を損傷する重傷を負い、船も沈没させられるという経験を負います。

ただし、それを語る柳昇自身の口調は非常に飄々としていて、いろんなところにくすぐりを入れてきて、うっかりすると戦友と最後の別れの場面でもつい笑ってしまいそうになるんです。いや、落語なんですから笑わせようとしてしゃべっているんですけど。

地図に張られていた船団を表す札が翌日見たらなくなっていて沈没したと伝えられるのをいかにも軽くいったり、撃たれた後の出血多量で息苦しくなっているのを「呼吸困難っていうのはアレ困難ですねえ」といったりするもんだから、聴いている方は笑っていいのかわるいのか微妙な薄笑いの表情になってしまいます。

非常に不思議なんですが、柳昇の話し振りというのは、噺家としていわゆる技巧派に属するものではありませんし、流麗さや立て板に水といった軽やかさもなく、お弟子さんも認めるとおりに滑舌はよくなくて、たまにとちりもする、その割には江戸っ子らしい早口で、聴き始めは正直なにを言っているのかはよくわからない、わからないんですが声のやさしさがあって、もうちょっと聴いていようかなという気分になってくる、するとわからないうちにだんだんとおかしくなってきて気がついたら笑っている、そういう具合なんですね。

自分でもなんで笑っているのかわからないので、首をひねりながら後日また聴いてみるとやっぱりわからないままに笑ってしまう、どうしてもわからないのでまた聴くと……いつの間にやら毎日のように聴いているようになっているという案配で、技術とか噺の中身でなく柳昇という人自体のおかしさが癖になってしまうタイプなんですね。

これは新作派の噺家さんが多かれ少なかれ持っている特徴で、当人のキャラクターが自然と笑いを運んでくるんです。

最もその傾向が強いのが春風亭柳昇で、その最も個人的な、他の噺家さんでは絶対に引き継げない戦争体験でさえ笑いに変えてしまう、その強さを紹介させていただきました。

ここまでお読みいただきましてありがとうございます! よろしければサポートください!