自分が直接感じたものが尊い。だから私はここに叫ぶ。

「サントミューゼをもっと若い人にも知ってほしい」

そんな想いから企画された見学ツアーに参加した。軽い気持ちで参加した私は沼に沈められ、そして今、喜びと苦しみでのたうち回っている。またひとつ、この世界の豊かさに触れてしまったから。上田という街に広がるおもしろさに気付いてしまったから。私はここに綴る。

まずはサントミューゼについて簡単に。サントミューゼとは、上田市立美術館と上田市交流文化芸術センターの2つが合わさった施設の通称だ。千曲川沿いにあり、広い敷地に半円のような形に建てられている。中央にある芝生の広場では、子どもたちや、家族連れがのびのびと遊んでいる姿が時折見られる。

2014年10月に開館したというサントミューゼはクラシックコンサートから演劇、そして様々な企画展をおこなっている。私もサマーウォーズ展やウィリアム・モリス展などの企画展に何度か足を運んだ。気になる企画展や舞台があれば行く。私とサントミューゼの距離感はそれくらいだった。

まず山本鼎からはじめよ

「山本鼎を抜きにして上田市立美術館は語れないんです」学芸員さんはそう言って山本鼎の説明をしながらコレクション展を案内してくれた。

山本鼎(やまもとかなえ)

明治から昭和にかけて、洋画家・版画家として活躍。上田市で子どもたちに自由に絵を描くことの尊さを教える児童自由画教育運動を提唱。また、農民たちの生活を豊かにするため、工芸品をつくる農民美術運動を推進し、全国へ広めました。

(サントミューゼ公式サイトより引用)

上田に住んで3年半。たびたびその名前を聞き、農民美術、児童自由画というキーワードも関連して覚えていた山本鼎。でも詳しくは知らなかった。知ろうとしなかった。学芸員さんの説明を聞きながら展示を見て歩く。ふとパネルを見ると以下のような説明が書いてあった。(正確にはちょっと違う文言だったかもしれないが、内容的にはこんな感じだったはず)

児童自由画教育運動をスタートさせた鼎は、1919(大正8)年の暮れに神川小学校の一室を借りて「農民美術練習所」を開所します。モスクワで訪れた農民美術蒐集館のロシア趣味豊かな手工芸品(=農民工芸・農民美術)をヒントに、日本でも農村生活を美術的趣味で満たし、経済的にも副業として根付かせようと考えたのです。

(サントミューゼ公式サイトより引用)

脳内でバチバチと音を立てて衝撃が走った。「上田映劇と同じ時代の人だ」そう思った瞬間、パネルから山本鼎がふわっと出てきたように感じた。上田映劇は1917(大正6)年に上田劇場として開業した。山本鼎が神川で農民美術を指導してる一方、上田劇場は街中で芝居などの娯楽を提供していたのだ。上田映劇と山本鼎は同時代を過ごしていた。それだけのこと。でもたったそれだけの共通項で私の山本鼎への興味が暴発した。もっと知りたい。もっと、もっとと渇望する。そんな気持ちを胸に歩みを進める。そして並べられたこっぱ人形を見て、もうダメだった。

可愛すぎる。これはいけない。これは可愛すぎる。語彙力を消失しがちな私は、またしても「可愛すぎる」以外全ての語彙を失った。小さきものは、みなうつくし。その場にいた全員がこっぱ人形の可愛さに盛り上がり、なぜか私が作家さんに弟子入りする流れになっていた。でもこっぱ人形、彫ってみたさはある。

「山本鼎は、当時上田の人々が着物や下駄を履く中で、洋装を着こなし、言わばスターのような、大先生のような人だったんです」と学芸員さんが言った。それを聞いてふと気になった。「そういう目立つ人がいたら、遠巻きに見られません?余所者というか、なんというか」と、もごもごしてうまく言えなかった。すると「当時の上田は、養蚕で得たお金があったんです。なのでそのお金で(上田に)呼んだりしてたんですよ」と答えてくれた。その話を聞いて、「あ…」がこんと床が抜けるような感覚に陥った。同じだった。上田がロケの街として、映画の撮影が盛んに行われるようになった経緯もまた養蚕で栄えたからなのだ。上田の文化・芸術と蚕がこんなにも密接に関わっているだなんて……おもしろすぎる!と興奮して鼻血が出そうだった。

それから石井鶴三、ハリー・K・シゲタ、中村直人とやや駆け足で見た。ちなみに中村直人は「なかむらなおんど」と読む。なおと、ではない。中村直人の作品にはやたら猫がいた。「猫がいる作品を集めたんですか?それともそもそも中村直人の作品には猫がいるのが多いのですか?」と聞いてみた。「集めましたし、そもそも多いです。12月から始まる企画展『駒形克己 え!ほん展』に合わせて、こちらも見てもらえたらと思って選びました」上田映劇で上映する映画たちにも、私たちの観てほしいという気持ちが詰まっている。同じように美術館で飾られる作品にも学芸員さんたちの気持ちが詰まってるのだと、改めて感じた瞬間だった。

(銅版画作家・村上早〈さき〉さんが描かれたペイント。もうすぐ消えてしまうそう。)

サントミューゼの核を知る

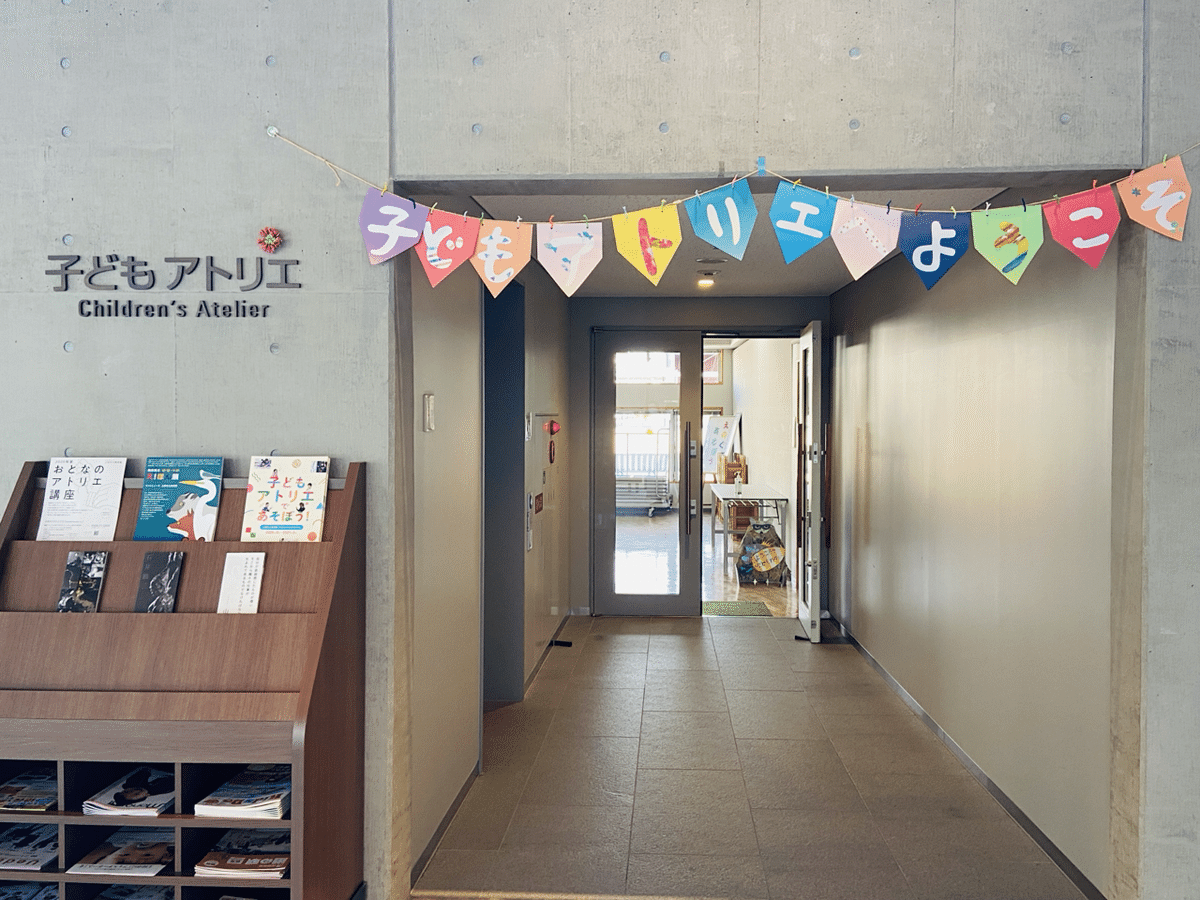

「ここがサントミューゼの核となる場所だと前市長は言っていました」そう言って「子どもアトリエ」と掲げられた部屋を案内してもらった。懐かしい図工室のような部屋。

子どもアトリエでは、子どもたちの考える力や創造力を育むプログラムをおこなっているそうだ。そのことについては以前、信州おやこさんぽさんの記事を読んでいたのでなんとなく知っていた。

でも、自分に子どもがいないからか、あまりピンときていなかった。そんなことを考えながら子どもアトリエを見学していると「YouTubeでも配信してるんですよ」と職員さんが教えてくれた。お家でも簡単に工作や絵の具遊びができるようにと作り方が動画で楽しくわかりやすくポップな音楽と映像で解説されている。可愛い。

上田には子どもたちがのびのびと芸術や創作を通して自分を表現する場所がある。上田映劇も「週末こども映画館」や「うえだ子ども子どもシネマクラブ」という取り組みを行なっている。形は違えど、芸術や文化を通して子どもたちに広い世界に触れてほしいと願ってる人たちがいるのだと思うと心がじんわり熱くなる。子どもアトリエがサントミューゼの核となる場所なのは、きっと「子どもは未来」だからだと思う。

汝、財布の紐をゆるめよ

そういえばサンタクロースのこっぱ人形が欲しかったんだと思い出した。上田市立美術館のミュージアムショップ。先日、そのミュージアムショップのSNSに「一足早いクリスマスがやってきました」という一文と共にサンタクロースのこっぱ人形の写真が投稿されていた。

「ここは上田ならではの棚です」と紹介してもらった棚には上田獅子やアマビエ、フクロウなどさまざまなこっぱ人形が並んでいた。その様子が可愛すぎてまた語彙力をなくした。

ほかにも関連する書籍やアクセサリー、雑貨など財布の紐をゆるめずにはいられない素敵なセレクトショップだった。汝、財布の紐をゆるめよ。そして、アマビエのこっぱ人形を買いたまへ。

奈落の底へ落ちながら

「今日は奈落の底へご案内します」

最高の誘い文句だと思った。奈落とは舞台の下のことだ。サントミューゼのもう一つの顔、上田市交流文化芸術センターの領域である大ホールも見学させてもらった。実は、私はサントミューゼの大ホールに入ったことがない。気になる舞台はありつつも、金銭的に厳しく泣く泣く諦めていたからだ。

入った瞬間鳥肌がたった。「こんな劇場があるなんて羨ましい」大ホールについては、もうそれ以上の言葉が出ない。上田市民なのに羨ましいと思った自分の心がすこしおかしかった。良くも悪くも、私はまだ上田市民じゃないのかもしれない。無意識に地元にもこんな劇場があったらと思ったのかもしれない。不思議な感覚だ。羨ましい。

(奈落の底への道中)

私はここに叫ぶ

この見学ツアー企画、本来なら高校生以下から25歳までが対象だった。「(気になるけど、25歳はとうに過ぎてしまったしな、残念。)」と諦めていた。しかし、縁あってありがたいことに参加させてもらえた。参加できて良かった。いや、正直良すぎた。一周回って「おのれ、サントミューゼ…」という気持ちでいる。軽い気持ちで見学に行ったら「上田に縁ある作家」という沼に引き摺り込まれてしまった。つらい。おもしろい。辛い。でも仕方ない。なぜなら、学芸員というその沼の研究者に丁寧に解説されたのだ。おもしろくないわけがない。おもしろさを知ってしまった私は、もう元には戻れない。

山本鼎を、石井鶴三を、ハリー・K・シゲタを、中村直人を。もっと知りたい。もっと感じたい。堰を切ったように溢れる欲求。私は渇望する。そして私はこの先、この沼の話ができる相手を欲するだろう。私は話したい。山本鼎という人を、農民美術というものを、叫びたい。なんておもしろいのだと。なんて奥深い世界がこの上田には広がっていたのだと。ああ、おもしろい、おもしろい、おもしろい。そして苦しい。こんなおもしろいものに出会ってしまったらもう元には戻れない。知らなかった自分には戻れない。小さな街に広がる豊かな世界を見つけてしまった喜びは、これだけの言葉を尽くしても表せていない。

おわりに

私は今回の見学ツアーを通して、サントミューゼを上田の若い人だけでなく、老若男女問わず知ってほしいと思った。その存在を認識するだけでなく、そこに詰まっている宝物の数々を知ってほしいと願わずにはいられない。

苗木を植え、育て、木になり、森になる——

芸術を通じて感じたこと、体験したことは心のどこかにずっとあり続けます。森になるには、長い時間がかかります。でも、まちやひとが芸術や芸術家を通じて感じたことが、このまちの財産となって、いつか大きな木になり、森になってほしい。サントミューゼがまちとともに続ける活動には、そんな想いを込めています。

(サントミューゼ公式サイトより引用)

そして、こんなにも素敵な想いを込めて活動しているサントミューゼを知ってほしい。語りたい。この豊かさを享受できる喜びを。この街に連綿と続く芸術という財産を。私は叫ぶ。私が感じた尊いものを。

「自分が直接感じたものが尊い。そこから種々の力(仕事)が生まれて来るものでなければならない。」(山本鼎)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?