自己紹介:こんな研究をしています

研究内容を簡単にまとめてみました.

大学の頃

学部の頃は,英語教育と身体知を研究していました.英語の教員免許課程を履修し,4年生では教育実習を行いました.研究のテーマは語の多義性についてと,学習者の語彙知識の質と量についてでした.ある語を「知っている」というためには,どのような知識が必要なのでしょうか.卒業論文では,辞書的な意味をどれだけ知っているか(量的側面)を超えて,使用場面についての知識などの質的側面が必要であることを主張し,語の知識の質的側面の類型を示しました.

個人内での言語発達過程の研究

大学院からは,日本酒を題材とした味覚・嗅覚の研究を行っています.日本酒と英語教育と言うと,まったく異なる分野のように思えますが,実は密接な関係にあります.

大学院から行ってきたのは,第二言語学習の理論を感性・知覚情報の言語化に応用する研究です.簡潔にいうと,知覚情報(味覚で感じたこと)が言語記号(ことば)あるいは非言語的記号(ことばではないイメージ)とどのように結びつくかを,味覚と嗅覚を対象に扱うものです.

言語獲得(赤ちゃんが言語を話すようになること)は乳幼児を対象として個人内で言語がどのように発達するかを研究しますが,研究の難しさとして,「何を考えているか」「なぜそのおもちゃをブーブと言ったのか」を内省的に報告させること,すなわち被験者のメタ認知的報告の難しさが挙げられます.

この難点を克服するために,私は味やにおいの言語表現に着目しています.味やにおいは,その感覚を言葉にすることが困難です.しかし言語化の熟達は可能であり,さらにもやもやした感覚をなんとか言葉にする過程を内省的に報告させることができます.

私の研究は,メタ認知が可能な成人を対象に,味覚・嗅覚の言語化熟達プロセスを分析することを通して,言語獲得および感性コミュニケーションに関する新たな知見をもたらすものです.研究として,音象徴語の意味機能の分析,言語記号と非言語的記号との組み合わせによる味わいの表現などを実施しています.

味覚の言語表現の語用論・意味論

「コク」という語は日本酒では「甘味と旨味の複合体」を,コーヒーでは「苦味と焙煎味の複合体」を指すように,味覚表現の特性は,語の指示対象や意味が対象物に強く依存することにあります.私はコーパスを活用した研究により,対象語の共起語をその語の意味としてみなす用法基盤アプローチから文脈に依存した多義構造を分析しています.

例えばこの論文では,日本酒において「透明な」が共起語である「甘み」「軽さ」などを指示することを示し,その基盤にメタファ化と言語コミュニティの慣用化の2段階による語義拡張があることを示しています.

この課題は2014年頃から取り組んでいるもので,ワインと比べて言語表現の乏しかった日本酒業界に,魅力的な味わいを表現する言葉をもたらす先進的な取り組みとして評価され,グッドデザイン賞(研究手法部門)を受賞しました.

今後は,味やかおりの美的質を表現,味の鑑賞を可能にする語彙(美的用語)の研究に展開していきます.味やかおりは伝統的には美学の対象とされていないことから,美学の新分野を開拓することが期待されます.

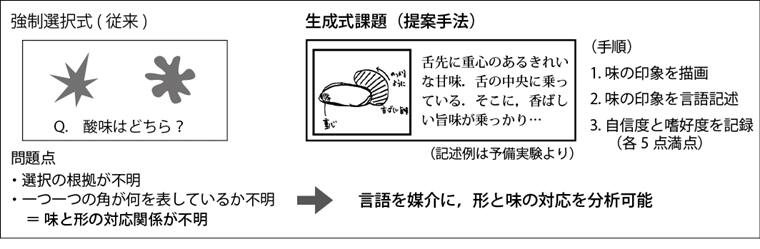

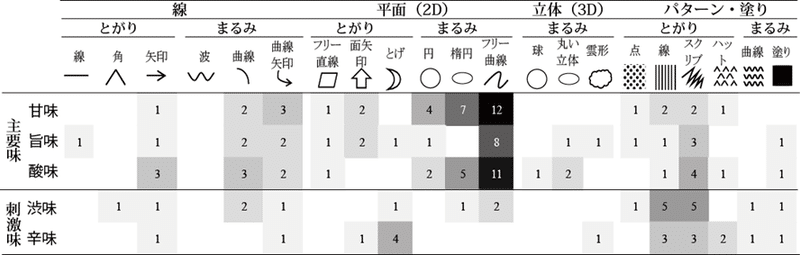

非言語的表象:味イメージの描画生成課題の開発

感覚を言語化することが困難とされる味覚について,言語によらない美的体験のアウトプット(美的鑑賞)として,味のイメージを非言語表象で表現する方法を開発しています.従来,味のイメージを問う心理実験は,強制選択式により行われてきました.これに対し,本研究では被験者が感じた味わいを描画によって表す生成式の課題を特徴とします.

この研究は科研費課題として進行中ですが,パイロット研究の結果として,日本酒の味に関して下のマトリックスに表されるような,味と形の対応関係が示されました.結果の詳しい解釈はこの論文に書いています.

味覚言語化支援方略の研究

「フレーバーホイールの再発明」として,[果実→甘い果実→マンゴー]といような従来の分類学的かつ階層的なフレーバーホイールを改良し,日本酒の言語表現文の単語共起関係のネットワークをもとにした新たな形式を提案しました.

また「日本酒味わい関係図式」の研究では,事典形式での支援が困難な動詞表現に対し,味感覚と言葉を橋渡しする中間言語としてのイメージ図式を提案しました.図式は動詞概念を2次元の抽象スキーマ図にしたものです.

この研究は,味覚言語化の支援方略として媒介的記号を用いる言語工学的手法が評価され人工知能学会研究会優秀賞(JSAI Incentive Award)を受賞しました.

ここに書いてある研究の多くは,この本に載っています.

味覚表現における音象徴語(オノマトペ)の語用論・意味論

従来の音象徴語研究では,特定の語の意味を辞書的に記述しようという試みや,音韻がどのような心象を喚起するか( Z 音が摩擦など),あるいは語型(ぷっくり=語末リ型など)に意味を求めるという議論が主流でした.こうしたアプローチはいずれも,各音象徴語自体に,すなわち語の内部に意味の所在を求めるものです.

一方,私は音象徴語の機能面に着目します.音象徴語が特定の文脈,特定の言語場における他の語との共起関係の中で,何を表現するために用いられているかを解明し,オノマトペの使用機序を明らかにする研究を行ってきました.日本酒・ワイン・香水などの雑誌・書籍のレビュー文を100万語レベル(世界最大レベル)のコーパスとして収集し,オノマトペがどのような語と共起しやすいかを調査しています.

本研究も進行中の課題ですが,現段階での分析の結果として,味覚表現におけるオノマトペの使用原理は①味の出現や消失を表現する,②個別具体的な味ではなく,やや抽象的な味を表現する,③味の状態よりも変化を示すために用いられることを明らかにしました.

英語の論文はこちら,日本語の論文はこちらです.英語の論文では一般的なコーパスに見られるオノマトペとの比較を行っています.

味覚の意味論を美学領域に展開する

将来的な課題は言語科学と美学分野の融合にあります.現在は料理および飲料鑑賞の時間的性質と空間的性質について,日本酒やワインをめぐる言語分析,談話分析を切り口としたモデル化を試みています.

時間的性質については,東洋思想を導入した理論化に挑んでいます.一杯の酒について,対象の持つ時間,生理学的時間,現象の時間の三分類があり,さらに現象の時間は線形,点時間,回帰的時間,空(くう)時間の四類型があることを料理鑑賞と言語表現の事例からモデル化しています.

今後,空間的性質についても,物理空間ではなく口中の認知的空間についてモデル化を試みます.本研究は味覚に関する美学研究の嚆矢となることが期待されます.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?