賛否両論アニメ「Sonny Boy」が描きたかったものネタバレ考察【峯田和伸とモラトリアム】

2021年も、これまでにたくさんのアニメが放送されてきた。話題のアニメも、面白いアニメもたくさんあったが、最近見て強烈なインパクトを感じたのが「Sonny Boy」だ。

この作品は、評価が真っ二つに分かれている。一方は「意味が分からない」、もう一方は「私は大好き」。

先に書いておくと、私は「私は大好き」派だが、「意味が分からない」派の気持ちはとてもよく分かる。というか、私自身は「意味わかんないけど、なんか大好き」という感じだ。おそらく、高評価をつけている人も、気持ちが分かるんだと思う。だからこそ、「私は、大好き」という表現になってしまうのだ。

と、いうのも、「Sonny Boy」はとにかく展開リズムが独特で、いつの間にか2000年もの時間が過ぎていたりする(しかも登場人物の一人が「2000年も経った~」的なことに言及してはじめて分かる)し、バンバン場面が変わっていく。

そして、ヘタレ主人公は最後までヒーローにはなれないし、ヒロインと結ばれることもない。ストーリーには謎がちりばめられているし、回収されない伏線も山ほどある。正直、ネタバレしようにもどう説明したらいいのか見当がつかないレベルで謎だらけだ。

ただ、なぜかサクサク見進めてしまうし、伏線が回収されなくても、モヤモヤもイライラもしなかった。本当に不思議な作品なのだ。

そして、その不思議な魅力を倍増させているのがエンディング曲。

銀杏BOYZの「少年少女」である。これがイイ。めちゃくちゃにイイのだ。

私が思うに、この作品は「世界は変えることができない。が、それは何も行動しない理由にはなり得ない」ということを描きたかった、のではないかと思う。

奇しくも、主題歌を歌う銀杏BOYZが2007年に発売したDVDのタイトルが「僕たちは世界を変えることができない」である。

(ちなみに、向井理主演の同名映画は、原作者が銀杏BOYZの大ファンで、このDVDからタイトルを拝借したそうだ。)

そして、モラトリアム特有のこじらせ感とか、漠然とした不安とか、どこにぶつけたらいいのか分からないエネルギーとか、異性への興味とか、焦りとか、諦めとか、未熟さとか、カッコ悪さとか、苦しさとか、もがき方とか、輝きとかを歌わせたら間違いなく日本一なのが、銀杏BOYZのボーカル、峯田和伸その人だ。

「分かってるね~!」

予備知識なくこのアニメを見て、エンディングが銀杏BOYZだと知った時、私が発した言葉だ。そのくらい、「Sonny Boy」と峯田和伸は、親和性が高い。エヴァだったらシンクロ率高すぎて危険なレベルだ。それと同時に、

「ってことはモラトリアムを描くのかな?」

と感じた。今思えば、これを感じたからこそ、「意味が分からない」部分も、「まぁモラトリアムってこんなもんだよね」と飲み込めたのかもしれない。

・・・

アニメのジャンルとしては、中学生の異次元転移モノということになるんだろうか。異世界ではなく、異次元。近年流行りのファンタジー世界ではなく、いわゆる「漂流教室」系。

あらすじとしては、とある中学校の3年生1クラスが校舎とともに異次元に飛ばされてしまい、中学生たちが異次元の不思議なルールのもとでぶつかったり、楽しんだり、こじれたり、もつれたりしながら、現実世界に戻ろうとしたり、しなかったりするという感じ。

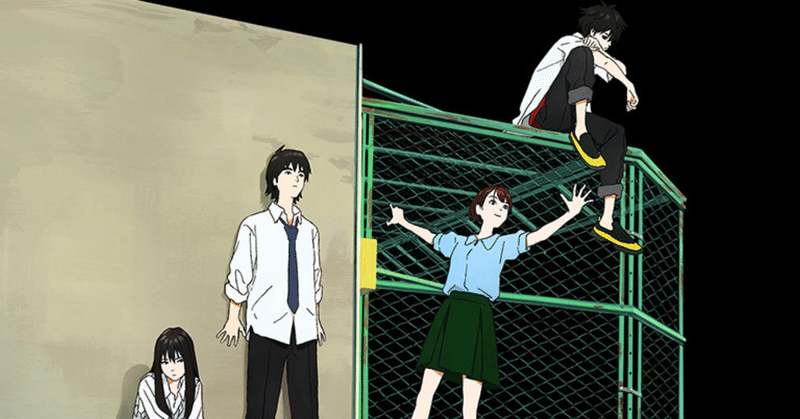

主人公の長良(ながら)は、いろいろなことを諦めていて、何事にも冷めている男子。少し前に転校してきた活発な女子生徒、希(のぞみ)や、周りに合わせない一匹狼系女子の瑞穂(みずほ)、めちゃくちゃ賢く、異次元のルールを地道に分析し続けるインド人ラジタニたちと一緒に、ひと悶着もふた悶着もありながら、日々を送っていく。

異次元にはいくつかのルール(決まりを守らないとバツを受ける、モノを得る時にはきちんと対価を払わないと青い炎で燃えてしまう、傷はすぐに治る、学校内の食糧や備品は無くなっても壊れても元に戻る…など)があり、また、何人かの生徒には特殊能力が発現している。

また、異次元には「世界」と呼ばれる無数の別次元が存在していて、ある条件を満たすことで、別の「世界」に移動することができる。

・・・

このあたりの舞台設定は、「決められた絶対的なルールがある、不公平で不条理な世界」を描いているのだと思う。そして、モラトリアム真っただの中高生がぶつかる、「現実の世界」を暗に現わしているのだ、と思える。

そもそもこの世の中は、誰かが決めた無数のルールが存在している。私たちはこのルールを疎ましく思うこともあるが、一方でルールに身を守られているのも事実だ。

また、個々人の能力には明らかな差があり、強力な能力(運動神経や頭の回転、社交性などなど)を持っている人間は社会でも有利に過ごすことができる。…まぁ、能力については努力によるところも大きいのが事実だろうが、モラトリアム期には、往々にしてすべてを生まれ持った「才能」のせいにしてしまうものだ。(と私は思う。)

そして、備品が元通りになったり、傷が治るという要素は、「若いうちはどんな失敗もやり直せる」ということを表現しているのではないだろうか。

そして条件を満たすと行くことのできる「別の世界」は、学校やクラス以外にも、世の中にはいろいろな環境があること、つまり、「今の環境が人生のすべてではないよ。戦ってもいいけど、別の世界もあるからそこに逃げることもできるよ」というメッセージじゃないかな、と思う。

そんなところで、「sonny boy」の世界観は、モラトリアム真っただ中の中高生が「見ている世界」なのだ。

(現に、アニメの中でとある生徒が、異次元に転移してしまう前に「君たちは漂流する。そこは不条理の支配する世界。」という言葉を耳にしている。)

こんな「不条理な世界」の中で、主人公である冷めた中学生男子が、いろいろな経験をして成長していく、というのが、この作品の根幹だろう。

ここからはネタバレだが、なんやかんやあって、希は死んでしまう。(異次元では、傷は治るものの、死んだらきちんと死んでしまう。)

実は希、異次元では長良とけっこういい感じだったのだ。長良は、きっと希のことを好きになっていたと思う。思う、というのは、長良の気持ちが作品中で描かれていないからだ。だが、絶対に好きだったはずだし、希も長良のことを気になっていたはずだ。まぁ、この辺りはもしかしたら思春期男子特有の「アイツ俺のこと好きなんじゃね?フィルター」がかかっているのかもしれないが。

そんな希は、ある一件であっけなく死んでしまう。しかもそれには、希に思いを寄せていたやんちゃ系男子、朝風(あさかぜ)が関わっていた。朝風が原因ではないものの、朝風は自身の特殊能力で希を救うチャンスがあったのに、それをしなかった。

その後、なんやかんやあって、長良と瑞穂は異次元から現実世界に戻ることになる。しかし、二人を待っていたのは、救われない、報われない現実。見ていて、異次元の暮らしの方が何倍もマシじゃねーか、と思ってしまうほど。特に長良は、見ていてちょっと辛くなるくらいだった。

一番つらかったのは、現実の希との関係性。現実世界では希は生きているのだが、これは異次元で長良とともに過ごした希ではない。だから、長良とは仲良くなっていないし、さらに言えば、朝風と付き合ってる様子だ。

というのも、長良と瑞穂が現実世界に戻ってくると、なぜかそこはもともと自分たちがいた現実世界から2年の月日が過ぎていて、中学3年生だった長良たちは、いきなり高校2年生になっていた。

どうやらこの現実世界では希と長良に接点はなかったらしく、別々の高校に進学している二人が駅で会話する時に、希は「キミ、同じ中学だったよね?」と言っていた。切ない。しかもそのあと、彼氏であろうやんちゃ系朝風のもとに駆け寄り、幸せそうににっこり微笑むのだ。辛い。

だが、長良はそんな希を見て、悲しむどころかやさしく微笑む。まるで、

「生きててよかった。幸せでよかった。」

とでも言っているように、やさしく。

あの、何事にも冷めた視線しか向けなかった長良が、である。たくさんのことを諦めて、何の行動もしてこなかった長良が、である。

困難を乗り越えて、成長して、行動したのに、報われない。そう、世の中はそう甘くないし、優しくもないし、すべての伏線を回収する小説ではない。

まさに、「僕たちは世界を変えることができない」のだ。

ただ、だからといって、長良の行動が、成長が、もがき苦しんだあの日々が、無駄だとは思わない。無駄であるはずがない。

世界は変えることができないが、だからといって、何もかもが無駄なわけではない。

子どもから大人に変わっていく狭間に、誰もが迷い込むモラトリアム。だけど、迷子になることは、決して無駄ではなく、大人になるためには必要なことなのだ。

「Sonny Boy」には、そんなメッセージが込められているんじゃないか。それこそが、制作陣が描きたかったことなんじゃないか。

峯田和伸の、かすれた、ざらついた、優しく、少し強がっているような、それでいてどこか儚い、だけどしっかり男臭いあの歌声を聞きながら、そんなことを感じた作品だった。

だから、私はこの作品が大好きだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?