教養悪口本/堀元見【本要約・ガイド・目次】

インターネットに氾濫する悪口がつまらないのは、そこに知性もユーモアも宿っていないからだ。

「こいつ無能。死ね」というツイートを見て、楽しい気分になる人はいない。

「こいつ無能」と言いたくなった時は、代わりに「植物だったらゲノム解析されてる」(本書14ページ)と言おう。

周囲も「えっ、何? どういうこと?」と興味を惹かれるだろうし、生命科学の発展に思いを馳せる良い機会になる。

不快さを、楽しさや知的好奇心に変えられるのが、「正しい悪口」の効能なのだ。

僕はこれを「インテリ悪口」と称して、インターネットに書き溜めてきた。<略>

皆さんが何かをバカにしたくなった時、本書を活用してほしい。

僕が可能な限りの知性とユーモアを詰め込んだ「インテリ悪口」を使ってほしい。

嫌なことがあった時、インテリ悪口を使うことで、溜飲も下がるし、笑い飛ばすこともできる。ちょっとだけ勉強にもなると思う

(「はじめに」より)

第1章:職場編

★植物だったらゲノム解析されてる:無能な人、役に立たない人

★訓練された無能力だ!:杓子定規な対応をする公務員

小難しい本を読むと眠くなる。そういう人はたくさんいるのではないだろうか。

僕も割とそのタイプである。「純粋理性批判」とか、「論理哲学論考」とか、学者が書いた小難しい古典を読むのは結構しんどい。入門書を読んで分かった気になる方がよっぽど楽しい。それでも、僕はあえて古典に挑戦することが多い。なぜか?もちろん、古典を読んでイキりたいからという理由もあるけれど、それがメインではない。

小難しい本には、読者層が限定されているだけあって、日常生活ではまず耳にしない魅力的な言い回しの悪口が登場するからだ。

そういうものを発見した時、僕は「おお! これ、あのインフルエンサーをバカにするのに使えるじゃん!」とテンションが上がる。読書の楽しみを履き違えているような気もするが、まあ趣味は自由な楽しみ方が許されるものということで、どうかご容赦いただきたい。

魅力的な言い回しの悪口が登場する本の代表として、ここではロバート・K・マートンの「社会理論と社会構造」を取り上げたい。この本の特に面白い部分は、第二部の第六章「ビューロクラシーの構造とパースナリティ」のあたりである。

本章で、著者は「ビューロクラシー(官僚制)」の残念なところを指摘しているのだけれど、ここが最高なのだ。著者の主張を簡単に見てみよう。

まず、「官僚制」という言葉の意味を確認したい。「官僚」というとエリート国家公務員を思い浮かべる人も多いが、ここでいう「官僚制」は単に「序列がハッキリしていて規則がガッチリ守られるピラミッド型の大組織」ぐらいの意味である。軍隊とかもそうだし、地方公務員もそうだ。旧態依然とした大企業だって官僚制の組織だと言えるだろう。

★ペリクレス戦略ですね!:現状維持で滅びていく人・計画

★オーストラリアでイノベーション特許が取れる:仕事の効率が悪い人、二度手間の人

車輪の再発明:すでに存在しているものをゼロから自作しちゃう

★アナニアとサッピラかよ:メンタルが弱い人

・当時のキリスト教はバチバチの新興宗教なので、入信する時は資産を売り払って全部教団に寄付しなければいけなかった。(どんな宗教も最初はカルト宗教である)

・アナニア(夫)とサッビラ(妻)の夫婦は、「へそくりを作ろう!」と考えて、資産を売り払った代金の一部を隠した。

・アナニアは教会に出向き、「これで全額です!」と偽って、目減りしたお金をペトロ(キリスト教のめっちゃエラい人)に渡した。

・ペトロは「なんか少なくね?」と疑いを持った。そして「え?お前ウソじゃね?ウソつくとかヤバくない?それ、オレを騙してるんじゃなくて神を騙したことになるよ???」と追及した。

・アナニアはショックを受けて、死んだ。(!)

・続いて、旦那が死んだことを知らないサッピラが、教会にやってきた。「こんにちは~」と。

・ペトロは事情を説明せず、「お前の旦那、この金額が全財産って言ってたけど、ホント?」と質問した。

・サッビラも「そうです!これで全額です!」と断言した。

・ペトロは「お前、オレを騙してるんじゃなくて神を騙したことになるよ???」と怒った。

・サッピラはショックを受けて、死んだ。(!)

このくだり、聖書の中でも屈指のおもしろエピソードである。「メンタル弱っ!」という面白さもさることながら、夫婦でまったく同じことを繰り返すのがコントみたいで面白い。同じことを繰り返すお笑いの技法のことを。天丼。というが、もしかしたらアナニアとサッピラのくだりが最古の天丼かもしれない。

ところが、アナニヤという人とその妻サッピラとは共に資産を売ったが、共謀して、その代金をごまかし、一部だけを持ってきて、使徒たちの足もとに置いた。

そこで、ペテロが言った、「アナニヤよ、どうしてあなたは、自分の心をサタンに奪われて、聖霊を欺き、地所の代金をごまかしたのか。 売らずに残しておけば、あなたのものであり、売ってしまっても、あなたの自由になったはずではないか。どうして、こんなことをする気になったのか。あなたは人を欺いたのではなくて、神を欺いたのだ」

アナニヤはこの言葉を聞いているうちに、倒れて息が絶えた。このことを伝え聞いた人々は、みな非常なおそれを感じた。それから、若者たちが立って、その死体を包み、運び出して葬った。三時間ばかりたってから、たまたま彼の妻が、この出来事を知らずに、はいってきた。

そこで、ペテロが彼女にむかって言った、「あの地所は、これこれの値段で売ったのか。そのとおりか」。彼女は「そうです、その値段です」と答えた。ペテロは言った、「あなたがたふたりが、心を合わせて主の御霊を試みるとは、何事であるか。見よ、あなたの夫を葬った人たちの足が、そこの門口にきている。あなたも運び出されるであろう」

すると女は、たちまち彼の足もとに倒れて、息が絶えた。そこに若者たちがはいってきて、女が死んでしまっているのを見、それを運び出してその夫のそばに葬った。教会全体ならびにこれを伝え聞いた人たちは、みな非常なおそれを感じた。

[使徒行伝/5:1-10]

★論理療法で論駁された方がいい:完璧主義者、あら探しをする人

論理療法は……その思考を論駁して他の考え方(ビリーフ)に修正するように説得する(論理療法の理論と実際)

イラショナルビリーフ(不都合な信念・非合理的な思いこみ)

★「重さがマイナス」とか言い出しそう:自分の非を認めない

★パリティビットが意味をなさない品質:間違いだらけの仕事

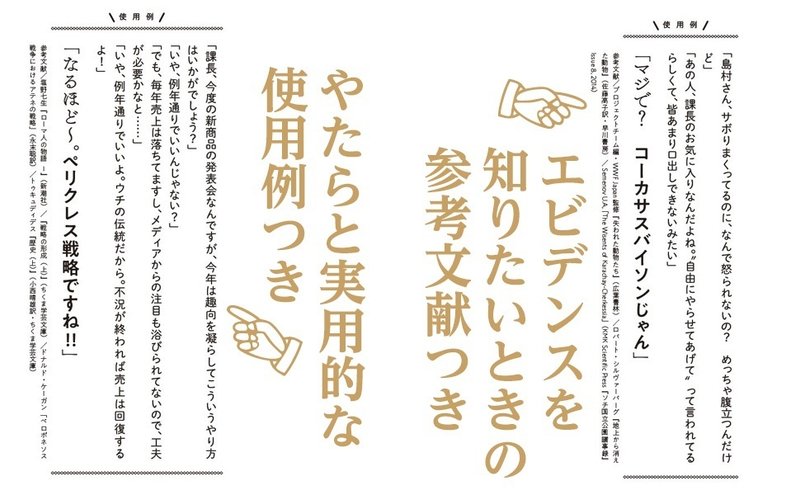

★コーカサスバイソンじゃん:特定の上司のお陰で生き残っている人

★ネルソン提督のようですね:話が長い上司

1805年、ナポレオン率いるフランスはヨーロッパを丸ごと手中にしたと言ってもいい勢力を誇り、巨大な軍隊を組織していた。このままだとイギリスも侵略されそうだ。イギリス人的にはめっちゃピンチである。そんなイギリスの苦境を救ったのが、ネルソン提督だ。飛ぶ鳥を落とす勢いのフランス(とスペイン)の連合艦隊に対して、彼は鮮やかな勝利を収めた。その戦いは「トラファルガーの海戦」と呼ばれる。

イギリス側の死者は推定449人だったのに対し、フランス・スペイン側の死者は推定4395人。実に10倍だ。フランス側の船はほとんどが大破するか拿捕(だほ)されて、フランス海軍は事実上壊滅した。まさに圧勝である。この圧勝っぷりだけでもマンガっぽいのだが、ネルソン提督のエピソードはもっとずっとマンガっぽい。

まず開戦時。ネルソン提督は「英国は各員がその義務を果たすことを期待する」という信号を出した。イギリス人のプライドを刺激する、提督からの鋭い激励の言葉。これを受け取った船員は大歓声をあげ、圧倒的な士気で戦に臨んだとされている。すごい。マンガだ。ほぼ『キングダム』の世界。

戦の展開もすごい。ネルソン提督が考案した新戦術は「ネルソンタッチ」と呼ばれており、当時の常識を覆すものだった。細長い隊列を組んだ敵艦隊の真ん中に突っ込んでいき、敵を分断するというめちゃくちゃ危なそうな作戦だ。

この作戦の問題点は、突っ込んでいく先頭の船が集中砲火を受けるというものである。危険な役割。ネルソン提督はこれを自分で引き受けた。

【ネルソン】「敵の艦隊列に突っ込んで、分断しよう」

【部下】「何を言ってるんですか!?そんな作戦、見たことも聞いたこともない!?無茶です」

【ネルソン】「いや、やる。やるしかない」

【部下】「そもそも、突っ込んでいったら先頭の船は集中砲火を受けてしまいますよ!そんな役回りをやりたがるバカはどこにもいません」

【ネルソン】「いるんだよ……。ここに、な(心臓を親指でトン)」

それだけではない。ネルソン提督は死に方もカッコいい。銃弾飛び交う甲板の上で、彼は堂々と指揮を執った。手投げ弾がそこら中で炸裂し、次々に人が死んでいく血みどろの甲板で、優雅に淡々と歩き、指揮を執り続けた。

結果として、彼は射撃を受けてしまい、船の上で死ぬことになる。死ぬ前に残した言葉は「神に感謝する。私は義務を果たすことができた」である。超カッコいい。まさかの伏線回収。「英国は各員がその義務を果たすことを期待する」という開戦時の言葉と対応する死に方だ。ホントに台本ないの?

このように、「開戦時のセリフ」「戦略」「死に方」の全てにおいてマンガっぽいネルソン提督は、まさに英雄になるべくしてなった人物という感じがする。

ところが、現実は必ずしも完璧ではない。

先ほどの説明では微妙にウソをついてしまった。申し訳ない。開戦についてのこの部分だ。

「これを受け取った船員は大歓声をあげ、圧倒的な士気で戦に臨んだとされている」

ここ、どうやらウソらしい。一部の記録ではこういう内容も伝わっているのだが、そんなに皆が喜んでいたワケではないようだ。それどころか、「英国は各員がその義務を果たすことを期待する」という信号を受け取った船員や艦長たちは割とイラッとしていたらしい。

当時の海軍の信号の出し方、皆さんには想像がつくだろうか?

言うまでもなく、無線通信はまだ発明されていない。信号は旗で出されていた。

つまり、信号が出される度に「必死で旗を解読する」というステップが必要になった。ここに時間も労力も取られる。有り体に言えば、めちゃくちゃめんどくさいのである。

めんどくささを実感してもらうために、実際に「英国は各員がその義務を果たすことを期待する」に対応する旗を見てもらおう。

どうだろう。これを解読するのは明らかにめんどくさそうだと思わないだろうか。

実際、解読には4分ほどかかったと推測される。LINEをポンと送れば済む現代とは大違いで、当時は読む側の負担がバカでかいのだ。

ここで、当時の艦長たちの気持ちになってみてほしい。

あなたは艦長で、これから戦いに挑む。いよいよ相手の艦隊が目の前に見えてきた。もう間もなく戦闘が始まる緊迫の瞬間。全ての集中力を目の前の相手に注ぎたいだろう。いわば「全集中・艦長の呼吸」に入っている。

そこに突如として、提督からの信号が送られてきた。旗が掲示されたのだ。このタイミングで送られてくるということは、戦略的に重要な情報に違いない。作戦の変更だろうか?

解読係に急いで解読させる。あなたの全集中はすっかり途切れている。信号の内容次第でこれからの動きが変わるかもしれない。

やっと信号が解読された! 内容は「英国は各員がその義務を果たすことを期待する」である。

あなたはこう思うだろう。「はぁあ?????」と。「ポエム??? 今この大事なタイミングでポエム???? オレ忙しいんだけど???」と。「今まさにその義務を果たすのをお前が邪魔してるんだけど???」と。

実際、一部の水兵や士官たちから「言われなくてもやってるだろ」「今それ言う必要あった?」などの不満が出たし、多くの水兵はブツブツ文句を言ってたらしい。

ネルソン提督は英雄だが、開戦直前の忙しい時に余計なこと言って部下の時間をムダにさせちゃったダルい上司でもある。完璧な英雄など存在しないのかもしれない。

ということで、話が長い上司には「ネルソン提督のようですね」と言ってあげると良いだろう。

特に、大事なプレゼンの直前に精神論を語ってきて準備の時間を奪う上司などに使うとピッタリだ。

第2章:友人・知人編

★ヴァレンヌ逃亡事件じゃないんだから:納期に遅れる人や遅刻する人

★個体の能力を犠牲にする戦略だね!:フットワークが軽いのを自慢する人

フッ軽=個体の能力を犠牲にする戦略

★レディ・マクベス効果でそろそろ手を洗いたくなってる:あくどいことをやっている人

行動経済学=人間てめっちゃアホやなあということを楽しめる学問

プライミング効果

★鹿鳴館精神を身につけてる:海外かぶれの人

★アリストテレスの講義の冒頭みたいだ:予防線を張る人

★ボキャブラリーをスタックで管理してるのかよ:憶えた言葉をすぐ使う人

第3章:飲み会編

★最終的に石になる感じですね:「子供を作らないと人間が浅いままだよ」みたいな押しつけをしてくる人

ニオベーの泣き岩

★先祖が汚かった(Another Side):酒弱いアピールしてくる人

★黒田清隆ばりだな:酒癖が悪い人

★道徳貯金が赤字じゃない? 家で人種差別とかしてる?:キレイゴトばかりいう人

★青鯖が空に浮かんだような顔しやがって!:しまりのない顔をしている人(太宰治)

中原中也が飲んで絡んで太宰治に投げつけた言葉

★シャノンの情報理論的に情報量ゼロ:当たり前の話を喋っちゃう人

クロード・シャノン:情報を数学的に捉えた人

第4章:娯楽編

★プロールの餌:低俗な娯楽

★mp3が定着したのは君のお陰だよ:コンテンツの違法ダウンロード/アップロードをする人

★先決問題要求の虚偽:あのマンガの面白さわかんないの?センスないね」って言ってくる人

論証において、結論を証明するための前提を証明なしに採用している誤り。前提自身の証明が先決問題として要求される。例えば「聖書は真理を語っている。なぜならそれは神の言葉であるからである」の類。

第5章:恋愛編

★君主として失格だし、アテナイ市民としても失格:金遣いが荒い人

マキャベリ『君主論』第12章:傭兵は役に立たないから使うな

第16章:気前のよさと吝嗇について/君主はケチでないとダメ

★まるでギムワリをやっているようだ:割り勘が細かい人

「彼氏とご飯食べたら、10円単位までキッチリ割り勘だった」

あまりにも使い古された、イラッとするエピソードだと思う。

しかし、残念ながら現状、これを揶揄するクリティカルな一言が存在していない。「セコい」とか「細かい」とか「小銭収集男」とか「カネゴン」とか、そういう安直な悪口しかない。

僕も長年、見つけられないでいた。「ケチ」をインテリ悪口に言い換えることならいくらでもできそうだが、「割り勘が細かい」という超限定されたシチュエーションにピッタリくるものは思いつかなかった。しかたないので、長年「シェイクスピアと同じ物を食べそう」などで代用していた(※シェイクスピアはケチだったので、腐ったニシンを食べて死んだとされている)。これでは、「ケチ」を言い換えることしかできていない。

そんな折、文化人類学の古典的名著である『贈与論』を読んでいたら、思いがけず「これだ!」というものに出会った。インテリ悪口との出会いは、何気ない日常の中にあるのだ。それこそが、「まるでギムワリをやっているようだ」である。

トロブリアンド諸島の住民は、「クラ(kula)」という伝統的な儀式を行なう。「クラ」はどうやら「環」という意味があるらしい。ざっくり言うと、「首飾りを島から島へ渡し続けて、グルグル回していく」みたいな儀式だ。

現代日本にいる我々からすると「なんでそんなことするんだ」という感じなのだけれど、人間がよそ者と関係を築くためには、こういう一見無意味な儀式をこなすことが必要なのだろう。現代日本でも、田舎に行くと「毎月の寄合」という概念がある。僕は以前、山奥の限界集落に移住したことがあるのだが、寄合への出席を頻繁に求められた。

寄合で話すことは僕とは無関係な内容が多く、正直「出席する必要あるこれ?」と思ったものだが、どうも「よそ者は出席して認められることに意味がある」ようだった。トロブリアンド諸島と同じだ。一見無意味な儀礼をこなすことに意味がある。

また、印象的だったのは、寄合の中で「お茶が入ったヤカンがグルグル回っていた」ことだ。各人が自分の湯呑みにお茶を注いで、次の人に回していた。今になって思えばあれは「クラ(環)」だったのかもしれない。僕も知らずしらずの内にトロブリアンド諸島的な行事に参加していたのだ。

……ということで、他者との関係を築くための儀礼的な行事としてクラは存在するようなのだが、当然ながら、儀礼ではないマジの交易も存在する。そっちは我々もイメージしやすい。多分こんな感じのやり取りだ。

A島の住民「うちの島で作った黒曜石のナイフをあげるから、何かくれ」

B島の住民「お、じゃあこの木彫りの人形をあげるよ」

A島の住民「え~、それじゃ価値が釣り合わないよ。もっと良いものをくれよ」

B島の住民「そうか。じゃあ、これならどう? クジラの骨で作ったスプーン」

A島の住民「いいね!! それで行こう! 交換成立ね!」

このように、バシバシ交渉しながら「物々交換」が行なわれる。この物々交換のことを「ギムワリ」と呼ぶ。ギムワリは、儀礼的なクラとは大違いだ。何しろ目的は実利なので、皆どんどん交渉するし、値切りまくる。

さて、このギムワリのノリを、うっかりクラの時に持ち込んでしまうと大変なことになる。たとえば、クラの中で、主目的の首飾り以外にも、おまけのような贈り物を贈る場合があるのだが、これに対して「え~、もっと良いものくれよ」みたいなことを言ってはならない。クラは高尚な儀式なので、そんな意地汚い態度は似つかわしくないのだ。

うっかりこんな態度を取ってしまった人は、意地汚い人認定されてしまい、「まるでギムワリをやっているようだ」と言われてしまうらしい。

クラに必要な鷹揚な態度で振舞わない者は「まるでギムワリをやっているようだ」と非難される。(『贈与論』Kindle 位置No.850)

これ、まさに10円単位で割り勘を要求された時にピッタリのインテリ悪口だと思わないだろうか。「本来は鷹揚な態度で振る舞うべき場面で、セコい行動を取ってしまう人」に対して使われる言葉なので、完璧にハマっている。日々インテリ悪口を収集して暮らしている僕も、ここまでピッタリハマるものを見つけられることは少ない。

『贈与論』を読んでいて、稲妻が走ったようだった。シチュエーションに完璧に合致しているパーフェクト・インテリ悪口なので、皆さんもぜひガンガン使ってほしい。村上春樹は「完璧な文章などといったものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね」と書いたが、完璧なインテリ悪口は存在するのである。

<使用例>

「えっと、会計が7160円だったから…… 3580円ちょうだい」

「細かいね。まるでギムワリをやっているようだね」

参考文献/マルセル・モース『贈与論』(亜田禎吾・江川純一訳・ちくま学芸文庫)/村上春樹『風の歌を聴け』(講談社文庫)

★1年分のシナモンを全部燃やす皇帝かよ:見当違いのプレゼントをあげちゃう人

★弥子瑕(びしか)に対する霊公じゃないんだから:倦怠期に冷たくなる恋人

★マダラヒタキのオスじゃん:浮気をする男性

★ナポレオンっぽいね~:「あの人は運命の人だ!」とすぐ言い出しちゃう恋愛慣れしていないオタク

第6章:ネット編

★世界で一番大きな花だね!:SNSがやたらキラキラしている人

世界一大きい花といえば、「ラフレシア」である。東南アジアに生息する植物だ。花の直径は90cmに達する個体もあるという。なぜこれほど大きな花を咲かせられるのだろうか?

その答えは「寄生植物だから」である。ラフレシアは他の植物に寄生し、栄養を吸い取って生きているのだ。だから異常に巨大な花を咲かせることができる。

もう少し詳しく説明しよう。

普通の植物は、光合成をしている。そのため、葉や茎といったパーツが必要になる。光合成をするためには葉をいっぱい出す必要があるし、十分に光を浴びるためには高く伸びた茎が必要だ。だから植物は一生懸命エネルギーを使って葉だの茎だのを成長させる。そして残ったエネルギーで花を咲かせるのだ。

一方、ラフレシアは光合成をしていない。だから葉も茎もいらない。最初から全てのエネルギーを花を咲かせることだけに使える。ゲームのパラメータ割り振りみたいなものだ。ゲームで攻撃力だけを上げていくことを「攻撃極振り」と言ったりするが、ラフレシアは「花極振り」なのである。

しかも、割り振っているエネルギーも他人のエネルギーを奪ったものである。世界一巨大な花がこんなに邪悪な戦略に支えられているのだと考えると、皮肉なものだなぁと思うばかりだ。

さて、ラフレシアによく似ているのが「SNSでやたらキラキラしている人たち」である。「タワマンでパーティしてます~!」みたいな写真を上げまくっている人、あなたも一度は見たことがあるだろう。

例えば、港区女子とかマルチ商法やってる人とか詐欺師まがいのIT起業家とかはめちゃくちゃキラキラしている印象がある。そして、言うまでもなく、港区女子にせよマルチ商法プレイヤーにせよ、他者のお金に寄生している。彼らのSNSがキラキラしているのはラフレシアと同じ理論なのだ。

だってそうだろう。仮に本当に仕事が順調でタワマンに住んでいるのであれば、仕事でそれなりに忙しいはずであり、SNSをキラキラさせ続けている場合ではない。光合成をしているのであれば、茎や葉を伸ばしているはずなのだ。

エネルギーを花に極振りしているラフレシア起業家は、たいてい詐欺師である。僕はそういう人を見る度に「ラフレシアだ。他者のお金に寄生していそうだなぁ」と思っている。

使用例

「(SNSで)昨日はリムジンパーティをしました!! 今日はタワマンの最上階で遊んでまーす! 明日はフェリーに乗るよ!」

「すごい豪華な暮らし! 世界で一番大きな花だね!」

補足-カルテットミーニングで差を見せつけよう

この「世界で一番大きな花だね!」は「他者に寄生している」という意味以上に、色々な意味を込めて使える。多機能悪口なのである。

第一に、ラフレシアの花は悪臭を放つ。つまり、「お前の行動臭いぞ」という意味も込められるのである。タワマンの屋上でイキっている写真をSNSに上げる行動は臭い。ダブルミーニングだ。

第二に、ラフレシアの花に寄ってくるのはハエである。つまり、「お前のキラキラ投稿に惹かれてくるのはハエだけだぞ」という意味を込められる。実際、キラキラアピールに憧れて寄ってくる人はちょっと頭の弱い人だけなので、この喩えも適切だと思う。これでトリプルミーニングになった。

第三に、ラフレシアの花はすぐ枯れる。なんと、花が咲くまでに2年かかるのに、咲いたら3日で枯れる。セミみたいな生態の花だ。

したがって、「お前がキラキラしているのは一瞬で、そのキラキラはすぐ枯れるぞ」というメッセージも込められる。とうとうカルテットミーニングである。

古くから掛詞の文化がある我が国でも、カルテットミーニングの悪口というのはまずお目にかかれないと思う。あなたもぜひ明日からこの掛詞の極み的インテリ悪口を使いこなして、周囲との圧倒的な差を見せつけて欲しい。

[参考文献: 稲垣栄洋『たたかう植物』(筑摩書房)]

★ヘロストラトスの名声じゃん:迷惑系YouTuberなど、有名になろうとして無茶する人

アルテミス神殿への放火

★ルンペルシュティルツヒェンじゃないんだから:個人情報をやたら気にする人

「個人情報」への意識が変わって久しい。

1992年生まれの僕は、「インターネットは危ない」と中学校で叩き込まれた世代である。デジタルネイティブになれなかった最後の世代、と言い換えてもいいかもしれない。

地方の公立校だったので、教師もとにかく保守的でテクノロジー受容レベルが低く、「インターネットに顔写真を一度上げたらこの世の終わり」みたいなことを言っていた。今となってはお笑い草である。当時は「出会い系サイトを利用した中学生が殺された」みたいな事件もあったから、ある程度の過剰反応は避けがたかったのかもしれないけれど。ともかく僕はそういう過渡期に思春期を過ごし、「インターネットに自分を出すな」と言われ続けてきた。現在、僕がインターネットに自分の恥部を垂れ流して生活しているのも、その反動なのかもしれない。子どもに制約を課すと反作用がすごいので、のびのび育てた方が良さそうだ。あなたもお子さんにはインターネットを自由に使わせてあげてほしい。自分の子どもをインターネットに恥部を垂れ流して生活する大人にさせないために。

さて、時代は変わった。今では「インターネットに顔を出したら終わる」などと考えている中学生はまずいないだろう。誰でも当たり前にInstagram をやり、TikTok をやり、自分の顔や名前をそこら中に出している。自分の写真が1枚もインターネットにない人は、もはや見つけるのが困難なはずだ。

ちなみに僕は5年くらい前に、「個人情報の保護なんて時代遅れすぎん?」と豪語して電話番号から住所からあらゆる個人情報を公開していた時期がある。その名残りで、未だによく分からない中学生からイタズラ電話がかかってくる。一度公開すると消えないのだ。デジタルタトゥーとはよく言ったものである。「堀元見 電話番号」とググると多分今でも番号が出てくると思うが、くれぐれも電話をかけようとしないでほしい。普通に今でも使ってる番号だから。

電話番号や住所をネットに撒き散らせとは言わないが、かといって過度に個人情報の流出を恐れるべきでもないと思う。「顔写真」のレベルまで避けようとすると、生きるのが大変になる。特に、20人ぐらい写っている集合写真の中の1人が、「ネットに上げるなら私の顔はボカしてください!」と注文をつけてくる時などは、正直「お前気にしすぎちゃうか」と思う。20人のうちの1人、ほとんど注目もされないような形で写っている写真が、どんな不利益になるのだろうか。

もちろん、「会社をサボって遊んでいるのがバレるとヤバいから」とかの理由があるならよく分かるけれど、どうも彼らはそういう事情もなく強迫的に「とにかくインターネットに顔は絶対出さない!」と必死になっているようなのだ。世界はあなたに興味ないですよ。あなたの写真が1枚上がったところで、誰も見てませんよと諭したくなるのは、インターネット芸人のサガだろうか。

そんなワケで、強迫的に個人情報を保護しようとしている人を見ると「もう少し気楽に人生を楽しんだらいいのに」と思う。しかしまあ、そういう人の価値観を頭ごなしに否定するのもよろしくない。だから、僕はいつも「ルンペルシュティルツヒェンじゃないんだから」と思うことにしている。『ルンペルシュティルツヒェン』は、グリム童話の作品の1つだ。

あらすじをざっくり説明すると、

・ヒロインが小人に赤ちゃんを奪われそうになる。

・ヒロインは一生懸命「やめて!」とお願いする。

・小人は「オイラの名前を3日後までに当てられたらやめてあげよう」と言う。

・ヒロインはあらゆる名前を小人に言いまくるが、どれも「違うよ」と言われてしまう。

・3日目になって、ヒロインの部下が山奥を歩いている時に、小人が“オイラの名前はルンペルシュティルツヒェン”と独り言を言っていたのを聞いた。

・だから、ヒロインは「あんたの名前はルンペルシュティルツヒェン」と言い当てることができた。

・小人は当てられたショックで自分の身体を引き裂いた。

というものだ。小人の精神状態がイマイチよく分からない話である。小人の精神状態だけでなく、物語のメッセージ性もイマイチ分からないのだけれど、どうもこの話は「名前の神秘性」を表しているらしい。この物語には、「誰かの名前を知ることで、その人を操ることができる」という隠喩がある。

現代日本人の我々にはピンとこないが、古今東西、あちこちで「本名はなるべく隠す・使わない」みたいな風習があるのは、まさにそういうことなのだと思う。たとえば古代中国にも「諱(いみな)」とか「字(あざな)」とかいう概念があった。人の本名は諱(いみな=忌み名)であり、やたらと使うべきものではなかったのだ。普通に名乗る時は通り名である「字(あざな)」を名乗っていた。

このように、世界中でなんとなく信じられていた「名前を知られるとヤバい」という感覚を具現化したのが、ルンペルシュティルツヒェンという小人の童話なのである。ということで、極端に個人情報の漏洩を恐れる人は、ルンペルシュティルツヒェンにたとえてあげたいところだ。自分の名前が漏れただけでショックで身体を真っ二つに引き裂く様子は、まさに強迫的な個人情報保護を求める人にふさわしい。ぜひご活用いただきたい。

使用例

「今撮った集合写真ってどこかにアップする?」

「え、まあ、インスタには上げようかな。鍵垢だけど」

「私の顔は出ないようにして! スタンプで隠してね! 絶対ね!」

「…… ルンペルシュティルツヒェンじゃないんだから」

参考文献/グリム兄弟『ルンペルシュチルツヒェン』(楠山正雄訳・青空文庫)/ Andrew Colman『A Dictionary of Psychology』(OxfordUniversity Press, 2009)

補足

この、「名前の神秘性」を敷衍して、心理学の世界では「ルンペルシュティルツヒェン現象(Rumpelstiltskin phenomenon)」という言葉が生まれた。

「名前をつければ分かった気になって安心できる」みたいな現象らしい。最近だと「繊細さん」とかがそれに相当するような気がする。「繊細さん」についての本がベストセラーになって以来、なんとなく生きるのが大変だと思ってた人たちが猫も杓子も一斉に「繊細さん」を自称し始めた。

中にはとても繊細であるとは思えず、むしろ「鈍感さん」と表現すべき人たちでさえも「繊細さん」を自称しており、「私って繊細だから、私がどんなミスをしても絶対に怒らないでほしい!」とかなんとか言い出している。そんな厚顔無恥な振る舞いができる時点で繊細からほど遠いんだけど、とにかくそういう肩書きを自称している。

こういう人たちを見ると、「ああ、自分に何か名前をつけて安心したい(あわよくば得したい)んだな」と思う。だから、こういう人には「ルンペルシュティルツヒェン現象だね」と言ってあげるといい。合わせて憶えておきたい補足インテリ悪口である。

★カツレツみたいに頬ひげを生やしている:流行りのインフルエンサーの主張にすぐ飛びつく人

このレベジャートニコフという男はやせこけた、小さな、腺病質せんびょうしつな男で、どこかに勤めており、髪は気味わるいほど白っぽく、カツレツみたいにほおひげを生やして、それをひどく自慢にしていた。そのうえ、年中といっていいほど目をわずらっていた。

要するに彼は、最新流行の思想というときまっていきなりとびつき、すぐにそれを俗悪なものにしてしまい、ときには大まじめで奉仕しているすべてをたちまち滑稽なものにしてしまうような、数も無数ならば毛色も雑多な、俗物やへなへなの薄のろや何をやらせても中途半端な石頭どもの群れの一人だった。

[ドストエフスキー『罪と罰』]

★オイフォーリオンが飛んだ!:両親の制止を振り切って大学やめてインフルエンサーを目指す人

★「かすれた文字モード」の実装が待たれますね:クソリプをする人

「クソリプ」という言葉がずいぶん定着した。「クソなリプライ(返信)」の略だ。

僕はTwitter のフォロワーが1万8000人くらいなのだけど、このくらいの人数になってくると1日1回はクソリプが送られてくるようになる。たとえば先日、こんなツイートをした。

オリンピックで3位の人に渡されるの「銅メダル」って、よく考えたらかわいそうすぎんか……?

金と銀は「アクセサリー」とかに使われるヤツなのに、銅は「電気配線」とかに使われるヤツだよ……???

差が大きすぎない……???

貴金属と卑金属だよ……???

超どうでもいいツイートである。これぞTwitter の正しい使い方という感じだ。最近のTwitter は何かに怒っている人ばかりになってしまったが、僕は古式ゆかしい使い方を続けたい。この日は確か「新型コロナウイルスが猛威を振るう中でオリンピックをやるなんて正気か!?」と怒っている人をたくさん見かけたので、僕はオリンピックに関してめちゃくちゃどうでもいいことを言おうと思ったのだ。

しかし、このツイートに対して返ってきたのがこれ。

銅がないと成り立たない産業もあるよ?

だろうね!!!!!!!!!!

そりゃそうだろうね! 銅めちゃくちゃ使うもんね! 電気配線とかに!!

僕、元のツイートに書いたよね……?

「銅は電気配線とかに使われる金属」って書いたよね……?

なんで「銅は必要ない論者」だと思われたんだ……?

とまあこんな調子で、僕のTwitter ライフはクソリプを受け取るのが日常茶飯事になっている。

「運動をすると頭が冴えるから素晴らしい」とつぶやいたら「それは個人の経験に過ぎないのでは?」と言われるし、「金がなくても散歩して図書館に行けばゼロ円で幸せになれるよ」とつぶやくと「そうじゃない人もいますけど?」と言われる。クソリプの魔窟を歩くような毎日だ。

そんな魔窟SNSの中で、「はいはい、クソリプ来ちゃった」と言うのはあまりにも普通の反応すぎる。そもそも「クソリプ」という言葉は美しくないし知的じゃない。もっと上品で知的な悪口を探そう。

そこで提案したいのが、これだ。

「かすれた文字モード」の実装が待たれますね。

である。どういうことか説明しよう。

まず、この問題を見てもらいたい。可能なら答えを出してほしい。

問1 14892×25673

これを見て、パッと答えた人は多分いないだろう。普通の人間は5桁×5桁の掛け算をパッとやることはできない。

ちなみに、「コンピュータの父」であるジョン・フォン・ノイマンは8桁×8桁の掛け算を暗算できたらしく、せっかく作ったコンピュータより速く暗算して周囲のスタッフをガッカリさせたという伝説があるけれど、我々はノイマンではない。あなたも多分答えられなかったはずだ。

パッと答えるのは不可能だけど、ゆっくり筆算をすれば必ず正解にたどり着ける。だから、この問題に対して誤答をする人は少ないと言っていい(計算ミスはあるかもしれないけれど)。

では、誤答をする人が多い問題とはどういうものか? こういうものだ。答えを考えてほしい。

問2 チョコとガムは合わせて110円だ。チョコはガムより100円高い。では、ガムはいくらだろう?

この問題は、直観的に即答できる気がする。あなたの頭にも答えが浮かんだのではないだろうか。

その答えは「10円」である。簡単に思える。

もちろん、実際にはそんなに簡単ではない。ガムが10円だとしたらチョコは110円となり、合計は120円になってしまう。設定に合わない。正解は「5円」だ。

どうだろう? 正しく答えられただろうか? この本を読んでるあなたは物事を斜めに見るクセがついているので、引っかからなかったかもしれない。でも引っかかる人の気持ちも分かるだろう。

実際、ハーバード大学やマサチューセッツ工科大学といった有名大学の学生も、50%以上はパッと即答して間違っているのだ。直観で即答したい欲求は強いし、人はそれでしばしば誤答する。

さて、ここで見てきた現象は興味深いものだ。「問1」と「問2」を比べると、より難しいのは問1であるように思われる。筆算には時間がかかるし注意力も必要なので、1分では解けない気がする。一方、問2は簡単だ。落ち着いて考えれば1分あれば必ず解ける。

つまり、問1の方が難しいのに、誤答する人は問2の方が多いのである。

この2つは何が違うのか、「パッと見てすぐ答えられるかどうか」が違う。

問1は取り組むのに苦戦するので安易に誤答しないけれど、問2は楽に答えが出せそうなので安易に誤答してしまう。皮肉なものだ。人間は簡単そうなものほど誤答する。

こんな人間の悲しい特性に打ち勝つ方法はないのだろうか?

実はある。問2のような問題の誤答を劇的に減らす方法があるのだ。それが、読みにくい問題用紙を渡すことだ。

小さくてかすれた文字で印刷された問題用紙でこの問題を読まされると、「楽にパッと答えられる」という感覚がなくなるので、ちゃんと考えるようになる。

この実験は大いに示唆に富んでいる。これを応用すれば、クソリプを減らす機能が作れる。

それこそが、「かすれた文字モード」の実装である。

クソリプをしょっちゅうしている人は恐らく、脊髄反射でリプライをしていると思われる。「こいつ銅に対して否定的だな。銅がないと成り立たない産業もあるぞ」という風に。

ちょっと落ち着いて考えてもらえれば、「銅は電気配線に使われている」という僕のツイートの文言を見て「そんなことは言われなくても分かってるだろうな」と思うはずだし、「これはどうでもいい雑感ツイートであり、金属の価値を査定しているワケではない」ということに気づけるはずだ。

だから、こういう人に落ち着いてもらうために、ツイートをかすれた文字で読ませればいいのだ。そうすれば彼らはちゃんと考えるようになり、脊髄反射でクソリプを送ることがなくなる。

ということで、次にクソリプが来た時は「かすれた文字モードの実装が待たれますね」と言うことにしよう。人間の認知特性を確認する機会にもなって良い。

あと、Twitter 社の皆様は、ぜひこの新機能の実装をご検討くださいませ。

使用例

「この店のカレー、めっちゃ美味しい。食べたら幸せになれるよ」

「それは個人の経験に過ぎないのでは?」

「かすれた文字モードの実装が待たれますね」

[参考文献/ダニエル・カーネマン『ファスト&スロー(上・下)』(村井章子訳・ハヤカワ文庫NF)]

悪口とは、人を批判したり攻撃したりする言葉のことを指します。通常、道徳的には良くないとされ、自己啓発本や教科書でも避けるべきものとされています。しかし、インテリ悪口は一風変わったアプローチで、知性とユーモアに溢れ、心を豊かにするものとなっています。

インテリ悪口は、単なる低俗な罵詈雑言ではなく、知識や歴史的偉人の用語を巧みに組み合わせたものです。それによって、相手を気づかないうちに刺激し、ストレスを発散させる効果があります。例えば、"ネルソン提督のようですね"という悪口は、長々と言われているように見えますが、実際には内容がなく、上司の中には効果的なものとなっています。

インテリ悪口の一例として、"ネルソン提督のようですね"というフレーズを紹介します。これは、上司などのパフォーマンスについて話が長いけれど中身がない場面で使われる効果抜群の悪口です。ただし、このフレーズは歴史上のネルソン提督の業績を褒めているように見えるため、一見褒め言葉にも思えるところが巧妙です。

実際のネルソン提督は、ナポレオン率いるフランス軍に逆襲して勝利を収めたイギリスの英雄であり、トラファルガーの海戦で多大な功績を上げました。彼の手旗信号を使っての指揮も印象的でしたが、その真実として、手旗信号は解読が難しく、船員たちが神経を集中して解読する必要がありました。

インテリ悪口は、知性とユーモアを駆使して相手に刺さる言葉を使うことで、ストレスの発散や気分転換になりますが、誤解を招く場合もあるので、状況や相手をよく考えて使用する必要があります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?