#2学校とは、どういう場であるのか?

こんにちは。今年も1学期が終わり、色々と学びがあったのでアウトプットしようと思います。今回は、「学校とは、どういう場であるのか?」というテーマで1学期、経験したことを踏まえ、書いていこうと思います。

「失敗する権利」を奪っていないか。

私の学生時代、行事ごとは成功させるものであると感じていた。それが、生徒たちにとって自信になるだろうと。

だから、教師ではもちろん、生徒に任せるところは任せて、できないことは我々がサポートすればいいと考えていた。しかし、それは、生徒がなにか自分たちで行動することを否定して、こうすれば成功すると、あたかも教師が成功するパターンを押し付けているのではないかと思いました。

失敗することの大切さをどのように教えていけるかが、これからの教員人生で課題になると感じました。

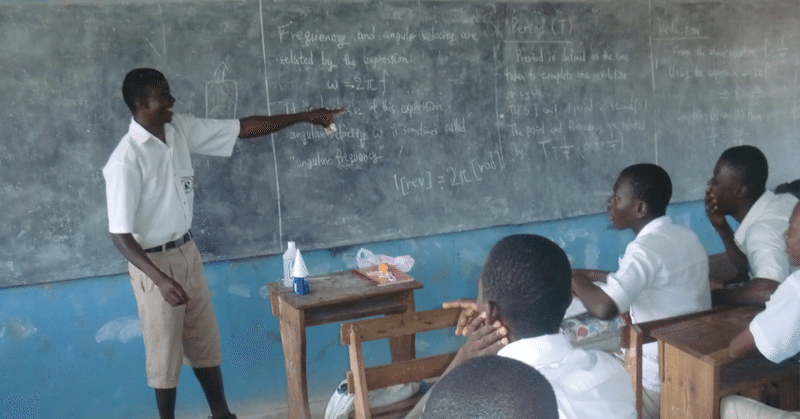

教師は「教える」のではなく、「一緒に学ぶ」

1泊2日の校外学習、さまざまなアクシデントが起こりました。教員人生の初の宿泊行事は、事前準備をしてもその場、その場の対応がとても大切なものであると学びました。

その校外学習で、DNA研究所にいきました。私は、社会科の教員で、人生の中で研究所という場に行ったことありません。まったく知らない分野のところでした。でも、全く知らない分野だからこそ、「新しいことを学ぶことができる」という興奮がありました。

教師としてこの「新しいことを学ぶ楽しさ」を生徒にも感じてもらうためには、どうするればいいかと考えていたら、上司の教員に「質問してみてば?」と言われ、自分の中で色々と問いが浮かんだので1番最初に質問してみました。その後、生徒たちがさまざまな質問していて、中にも「DNAの二重らせんの最後は、どうなっているか」というナイスな質問もしていました。

「教えることが教師としてのあり方ではないな」と気付かされました。

1学期もさまざまなことを生徒たちから教わりました。2学期も引き続き、正解がないものにチャレンジしていきます。夏休みに入りましたが、無駄にしないよう本を読んだり、教材研究もしようと思います。(文章力もつけたいです…)最後まで読んでくださり、ありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?