【真面目な記事】東大文学部言語学専修内定生の2Aセメスターの履修例(前編)

私は東京大学文学部人文学科言語学専修に進学した3年生であるが、今回は私が過ごした2Aセメスターの履修や授業内容などについて書いてみようと思う。しかし、おそらく私の履修は少々一般的ではないので注意されたい。

普段は怪文書ばかり書いているので「真面目な記事」と銘打っている。これは、真面目な記事だという意味である。

言語学専修における卒業に必要な単位

言語学専修で必要な単位は以下のとおり。

言語学概論 4

言語学特殊講義 12

言語学演習 8

音声学 2

比較言語学 2

卒業論文(卒業論文指導を含む)又は特別演習(特別演習指導を含む) 12

以上で40単位。ただし、卒業には76単位が必要なので、言語学専修・他専修も含む文学部・他学部のどれでもいいのでもう36単位履修する必要がある。

たとえば私は3Sで国語学専修や教養学部、工学部開講の授業(全学なんとか科目に指定されており、文系でも理解できるように説明するとうたわれている)を履修しているが、これらもすべて「もう36単位」として卒業に必要な単位に認定される。

また、UTASシラバス(基本的に文学部の学生はUTASのシラバスを参照して履修を決めることになる)に「認:言語」と書いてあるものは、言語学専修の開講ではないが言語学特殊講義の単位として認定されるという意味である。たとえば私が2Aで履修した国語学概論Ⅱには「認:言語,国文」という注意書きがついていたが、この授業を言語学専修・国文学専修の学生が履修し単位取得した場合は言語学特殊講義・国文学特殊講義の必要単位数に算入されるのである。認定科目の一覧はたしか文学部のHPで見れた(※ら抜き言葉は日本語の「乱れ」ではなく、日本語の「変化」)はずだ。

2年生は持ち出し専門科目となっているもののみ履修することができる。基本的に言語学専修の持ち出しは少ない(持ち出しが多い専修も少数ある)ので、週1くらいは駒場で持ち出しの多い教養学部の授業を履修する学生も一定数いる(と思う)。たとえば2024年度の2年生で履修できる専修開講科目は言語学概論、音声学、比較言語学Ⅱ、言語学特殊講義Ⅱ(認知文法入門)だけである。

言語学演習は3セメスターにわたって履修しなければならない。2Aセメスターで履修できる演習は少なくとも去年と今年はなく、仮に履修できたとしても演習の単位に認定されないので、4年次でも最低1コマ演習を履修することが必須である。なお、文学部には4セメスターにわたって演習を履修しなければならない専修もある。

また、経済学部などのゼミとは違い、言語学を含めた多くの専修の演習は1セメスターのみの開講である。続き物の演習はあるが、セットで履修することが義務付けられてはいないし、だれでも履修できるので、選考のための書類を書いたり石清水八幡宮で選考通過を祈ったりする必要はない。

各項目の概略

各項目の概略について述べる。時間割は http://gengo.l.u-tokyo.ac.jp/index.php/page-632/ を参照。

言語学概論…言語学を学ぶ上で必須である基礎知識について学ぶ。2Aセメスターに週2コマ開講され、計4単位。なぜかタームごとに言語学概論Ⅰ・Ⅱと分かれているが、連続した講義で、片方のみの履修は認められない。この授業の内容をしっかり理解していないとあとで困るので注意(概論で習った用語や知識の多くは再び説明されることなくほかの授業で用いられる)。3Sセメスターが始まる前にスライドやノートを見返して復習することを勧める(1敗)。評価は出席とテスト(寝ずに授業を聴いて復習すれば解くのは難しくない)。詳細は後述。

言語学特殊講義…特殊なものも特殊じゃないものも含む言語学の講義である。一部を除いて言語学概論相当の言語学の知識が必要であるという点で「特殊」なのかもしれない。授業名は「言語学特殊講義Ⅰ」「言語学特殊講義Ⅱ」…となっており、内容がわからないのが特徴。なお、言語学のありとあらゆる分野をもれなくカバーしているわけではない。今年度は音韻論の授業が開講されず悲しかった。

言語学演習…演習形式の授業。演習とは、講義を聴くだけではなく学生みずからが予習して発表するのが中心の授業くらいの意味だと思う(詳細は知らない)。同様に基本的に言語学概論相当の言語学の知識が必要。特殊講義よりも開講数が少なく、こちらも授業名から内容がわからない秘密主義。前述のとおり、3セメスターにわたって履修する必要がある(指導教員とのコミュニケーションをとる重要な機会だから云々)。

音声学…音声学の基本に加え、日本語や英語にとどまらないいろいろな言語で使用される子音や母音について学び実際に発音できるように練習する授業。聞き取り練習も少しやる。SセメとAセメで授業名が違うが内容は同じで、どちらか一方のみ履修可。いわゆる「巻き舌のr」(歯茎ふるえ音)はもちろん、フランス語のr(有声口蓋垂摩擦音)や吸着音(「舌打ち」も子音として用いる言語がある)まで、全部練習する。苦手な音については授業外での練習もある程度することを推奨。履修人数に制限があり、言語学専修の学生や内定生が優先される。2Aでの履修推奨。評価はたしか出席と小テストと、実際に習った母音や子音を発音する最終課題(入破音と放出音のどちらかだけでいいなど、ある程度の容赦はある)。詳細は後述。

比較言語学…SセメスターにⅠ、AセメスターにⅡが開講される(Aは持ち出し)。ⅡはⅠの続きだが、Ⅱから履修してもかまわない。2単位とればいいので、片方だけの履修も可。英語で書かれた教科書を読み進めて、少し練習問題も解く。先生が教科書の内容を講義するのが基本だが、希望した学生が教科書の内容について発表することもある(希望者が全然出なかった場合、先生と目が合った人が発表する)。英語の教科書は先生が無料で用意してくれるが、英語が苦手な人は5000円くらいする和訳版を買って予習・復習するのもアリ。評価は出席と課題とテスト(履修中なので詳細は知らない)。Sセメは基本対面だが大学に来られない場合は連絡すればオンラインで受講させてもらえる(Aセメは知らない)。

卒業論文または特別演習…卒業論文は卒業論文であり、特別演習はなんか文献を読んだり言語データをなんやかんやするなどの特別な演習である(どちらも未経験なので詳細は知らない)。ガイダンスでは特別演習のほうが大変と説明されたので、なにか理由(早く終わらせたいなど)がなければ卒論を書いて卒業するといいだろう。なお東京大学では言語学専修に限らずどの学部・学科においても、米俵を教員や当局に渡して裏口卒業することは認められていない。

2Aに履修した科目と感想

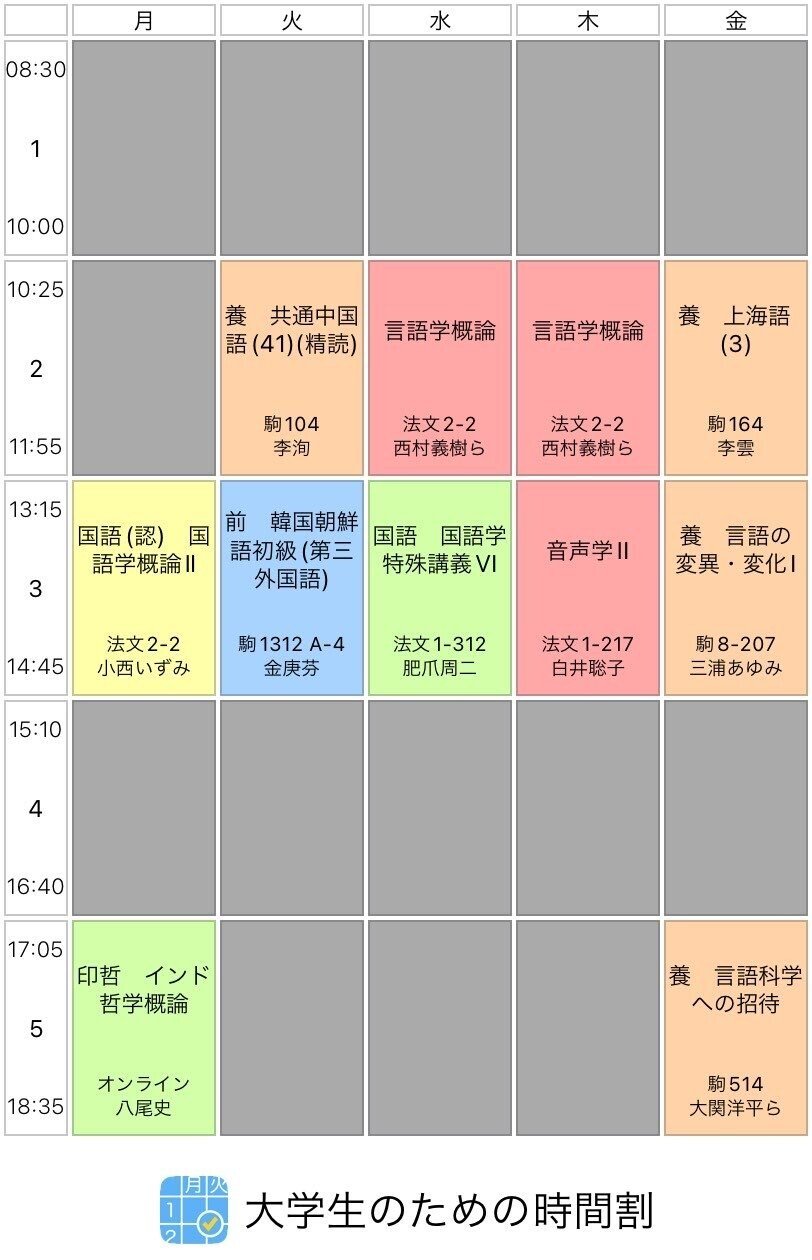

以下が私の2A(2023A)の時間割である。

カラフルだが、これは開講がどこかなどにもとづいて分類されている。多分色分けする意味はないのだが、色がたくさんあるということは楽しいのだ。私はメアリーの部屋で育てられたのでそういうことはよく知っている。

全体としていえるのは、他学部・他専修履修が多いということだ。もっとも、文学部の多くの専修では持ち出し専門科目が少ないので、他専修履修をする人は少なくないと思う。文学部と方向性が似た授業も開講される教養学部の授業を履修するのも、それほど奇特なことではないだろう。

言語学概論は2Aに履修することが実質必須であるし、音声学も2Aに履修するのがおすすめ。比較言語学Ⅱは1限なので履修しなかったが、3SでⅠをとっても問題ない。火4の特殊講義も2Aで履修しなくともよい。

問題は、火3の韓国朝鮮語初級なのだが(授業自体に問題があるわけではない)、この火3に秘められた恐るべき事実とは…?

以下、各科目の感想。うろ覚えの点も多いがご容赦願いたい。なお、言語学概論をのぞいてすべてセメスター制科目の2単位であり、言語学概論も実体はセメスター科目*週2の4単位である。

国語学概論Ⅱ

小西先生による、その名の通り国語学(日本語学)の概論の授業。現代日本語の共通語およびその方言の音声・音韻・語彙・意味・文法・敬語・文字と表記の基本的なことを学ぶ。方言のことも扱ってくれるのが私としてはありがたかった。/o/と/ɔ/の区別がある(今はないらしいが)方言に感激。日本語の音声・音韻を考えるだけに作られた「みかんだな」(蜜柑棚?)「かみど」「のらぞる」といった謎単語に一同驚愕。「方言漢字」も紹介される。あと、寿司屋ののれんに地域性があるみたいなことも教えられたが詳細は忘れた。

教科書が指定され購入すべきとされるが、買わなくてもなんとかなる。評価は出席(コメントつき)とテスト。テストはたしか紙媒体(教科書とか授業資料とかノートとか)のみ持ち込み可で、選択問題10問と記述問題が数題。一部難しい問題もあったが、ちゃんと授業を聴いていれば単位は取れる。

2024Aにも同教員による似たような内容の授業が開講されるようで、変わらず言語学特殊講義認定の持ち出しである。

インド哲学概論

「印度文学史概説Ⅱ」との2枚看板。八尾先生による、仏教文献史の概論の授業。各仏教文献の内容も例として紹介はされるが、それよりも「どんな種類の文献があるか」ということに重点が置かれる。

時間割には「オンライン」と書かれているが、本来は駒場での対面授業。本郷で4限があるが取りたいと頼んだ学生がオンライン受講させてもらえることになり、私も本郷で3限と5限終了後サークル活動があることを理由に許可された。とはいえなにか事情がなければ対面で出席するべきである(許可なくオンラインで出席することは好ましくないとのこと)。

評価はレポート一発。締め切りは最終回の前。内容はインド仏教文献を自由に一つ選び、その作者名や年代に加えて、その文献がどういった点で特筆すべきなのかなどをまとめる。私は般若心経を題材に全体の半分くらいが引用で占められているゴミレポを書いたが優が来た。

共通中国語(41)(精読)

前期課程「中国語中級(読解)」との2枚看板である。(41)という数字の意味は不明だが、これは看板の数であり、実は一般東大生には知られていない裏前期課程があと39個あるということを示唆しているのではないかという説がある(不可説, 2024)。

中検二級レベルの文章を読む。読解中心だがたまに作文が課されることがあり、一回だけ聞き取りもした(惨敗)。毎回小テストがあるが、あらかじめ指定された熟語の発音を聞いてピンインと漢字を書くだけなので簡単。テストは小テストと同じ問題に加えて和訳や短文の作文があるが、これらは本文と練習問題に出てきたすべての文を暗記すれば楽に解ける(本文は丸暗記できなかったがなんとなく覚えているだけでも大丈夫だった)。しかし長文の作文(たしか300字程度?)もあり、これは事前に書いて覚えてきてなにも見ずに答案用紙に書くことが要求される。

文法事項は二外として1年~1年半学んだ人向けに丁寧に解説されるが、知らない語彙の数に圧倒される。しかし辞書を引きながらちゃんと予習すれば問題ない。しかし先生が資料をアップロードするのが遅く、授業当日の朝にアップロードされたため誰も予習してこなかったといったこともあり、新出語彙だらけの文章を即興で読むのがかなりしんどかった記憶。文章の内容はエッセイ的なもので、どれも内容が面白い。授業をちゃんと復習すれば読解力、特に構文を理解する力は確実に向上すると思われるが、もちろん中検2級レベルのすべての語彙をカバーしているわけではないため、これを履修し単位をとってもすぐに2級の読解で満点を取れるようになるわけではない。自習もしよう。

韓国朝鮮語初級(第三外国語)

授業自体は良いのだが、私の履修方法に問題があった。

教養学部の語学の授業は、基本的にはすべて持ち出しで、2Aセメスターでも履修ができる。ところが前期で第二外国語として開講されている言語の第三外国語(初級)科目は持ち出しではないという謎すぎるルールがあるのだ(https://www.c.u-tokyo.ac.jp/fas/qa.html)。わたしは履修をあらかた組み終わったところでこの授業が持ち出しでないことを知り、尾骶骨を大いにしおれさせる羽目になった。

ではどうしたか?履修をあきらめる?そんなことはしない。聴講する?語学の授業だし、ペアワークもあるので気が引ける。ではどうしたかというと前期課程修了要件はすでに満たしているが、かまわずこの授業を前期課程科目として履修するという謎すぎる行動に出たのである。結果的に韓国語は身につくが、後期課程の単位は身につかない授業となった。今思い返せば、尾骶骨がひっくり返るようなことをしたと思う。

ハングル(言語名称ではなく文字の名称だ!)の読み方からはじめて、初等文法・表現の前半を学ぶ。解説はとてもていねいで、ペアワークの会話も楽しい。動画教材を見ながら予習をする必要はあるが、苦になるほど量が多いものでもない。

評価は毎回の小テスト(語彙の暗記)と課題、「授業への取り組み」、期末テスト(教室で行われる筆記試験と、自宅で録音する自己紹介スピーチ)。試験はまあ普通の語学の試験で、教科書の文法と語彙を発音も含めて全部覚えれば大丈夫(本文以外のところからも出る)。

先生はとても良い人。また、雑談で「昔は三重パッチムもあったらしい」とおっしゃっていた。どう発音するのかなど、情報求む。

気づいたら5000字を超えてしまった。ちょっと長すぎるので前後編に分けることにする。私は続き物の続編を書かないことに定評があるが、果たして…?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?