「ことばと思考 シップ」07 わたしは健常

病気ひとつせず、身体に不自由なところもない私は、自分を健康で「健常」な人間だと思っています。健康であることは日々の生活で自覚しやすい一方、「健常」についてはあえて意識することも、ましてや何かを語ることも、ほとんどありません。

だからこそ、自分が「健常」であることについて、また健常者という存在について、考えてみたいと思います。

◆

障害者/健常者の定義

障害者基本法第1章総則第2条では、「障害者」を「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と定義している。さらに、医師の診断のもと、行政機関に申請することで、障害者手帳が交付される。

これに対し、「健常者」の法的な定義は見当たらない。辞書には「心身に病気や障害のない者」に加えて「障害者に対していう」とある。つまり「障害者ではない者」が健常者ということだ。これは、健常者が常に障害者の存在を前提とし、かつ、その対岸に位置していることを意味する。例えば「健常者としてのあり方」といった言い方をするとき、そこには「障害者との向き合い方」という意味が、すでに含まれていることになるといえるだろう。

1970年代の「健全者運動」

今回、健常者をメインテーマとする本を探してみたところ、ごくわずかしか見つけられなかった。その中の貴重な一冊が、山下幸子『「健常」であることを見つめる 一九七〇年代障害当事者/健全者運動から』(生活書院)だ。サブタイトルにある「障害当事者/健全者運動」とは、脳性マヒの当事者組織「日本脳性マヒ者協会 青い芝の会」、脳性マヒ者の介助・支援を行う健常者組織「自立障害者集団友人組織グループゴリラ」らによって、1970年代に関西を中心に展開された運動のことである。なお「健全者」とは、これらの組織の中で「健常者」と同じ意味で用いられていた言葉であるという。

1957年に脳性マヒ者によって結成された青い芝の会は、それまで当たり前とされてきた健常者中心の社会のあり方に対抗し、障害者としての自己の肯定を目指す運動を展開した。

その背景には、当時の障害者福祉施策の貧弱さと、障害者の人生が、介助を担う健常者によって、いわば「代行」されているという現実があった。健常者が障害者の生活の主導権を握り、その幸せのあり方まで決めてしまうことで、障害者は自己を否定し、健常者に同化しようとする。青い芝の会は、そうした表面化しにくいプロセスに、ときに強硬な実力行使をもって異を唱えたのだ。

また、当時、重度障害者のほとんどは親元や施設で介助を受けて生活していたが、青い芝の会のメンバーはアパートなどで自立生活を営み、街に出ていくことも試みた。それを支援したのがグループゴリラだった。グループゴリラのメンバーは、活動を通して障害者の生の現実を知り、同時に、そうした現実に触れなくても生活できていた「健常者の自己」に気づいたという。そしてそれは、健常者中心社会に対する疑問を生み、社会変革と「新たなる健全者」創出への志向につながっていった。

しかし、無償で介助を行い続けることによる現場の疲弊、障害者と介助者との関係性の悪化などにより、1970年代後半に活動は失速。その後に続く障害者運動の足掛かりとはなったものの、「今まさに生起している障害者の生活問題」(同書より)を解決するには至らなかったという。

山下は同書の終章で、かつてグループゴリラの活動に関わったという小林敏昭氏の言葉を引いて、次のように述べている。

「青い芝運動が否定しようとしたのは″健全者″ではなく、健全者、障害者双方が抱える″健全者性″なのだ」

身体に何らかの違いがあるという、そのことだけで差別や排除が生起するのではない。この社会を構成する価値・法制度・慣習が人々の日常生活の中に入り込み、そのことが障害者を排除あるいは保護の対象としての「障害者」たらしめる。小林の言う「健全者性」とは、こうした仕組みを貫く健常を至上とする考え方のことである。

健常者の感覚と価値観で作られた制度や慣習が、たとえそういうつもりはなくても、結果として差別や排除を生み出している。そして、健常者だけでなく障害者も、無意識のうちにそれが当たり前だと思ってしまっている。その恐ろしさが、「健全者性」(以下、本稿の趣旨に合わせ「健常者性」と記す)の一語に収斂されている。

健常者の「めざめ」

ここからは個人的な話になるが、障害者や健常者について考えるとき、いつも思い出す人が二人いる。

一人目は、小学校の同級生だったAちゃんだ。確か3年生の頃、このAちゃんから唐突に「自分の親が身体障害者だったらいいと思う?」と聞かれたのだ。当時の私は「身体障害者」という言葉を知らず、頭の中で「新体操会社」と変換されてしまった。新体操なら知っている。けれど、その「会社」って何だ。競技用のリボンや輪っかを作る人たちのことか。だとしても、自分の親がそうだったら何だというのか。二重三重に分からなくて黙っていたら、Aちゃんは呆れたような顔をして、話はそこで終わった。彼女自身の考えを聞くこともなく。

その出来事と同じ頃だったか、障害のある女の子が下の学年に転校してきた。手足や顔の動きがぎこちなく、発語も不自由なようだった。登下校は、付き添いなく一人でしていて、下校時によく会った。

私は先のAちゃんと一緒に帰ることが多かったのだが、Aちゃんは、その子を見かけるとさっと駆け寄り、ランドセルなどを持ってやるのだ。他にも友人がいると、4、5人でわいわいとその子を囲み、そのまま家まで送り届けることになる。私はというと、その子をちょっと「怖い」とさえ思っていて、正直に言うと、行きたくなかった。けれど、それを言い出せる空気でもなく、ついて行くしかなかった。家に着くと、その子の母親は私たちを歓迎してジュースなどを飲ませてくれて、しばらくみんなで遊んだりした。

その子とバイバイしたあとの帰り道でも、Aちゃんはその子のことを「かわいい、かわいい」と言い続けた。そういうときのAちゃんの口調には、その子を崇めるような調子と、ちょっと自分に酔っているような様子も感じられた。

先の「自分の親が身体障害者だったら」という謎めいた質問と併せて考えると、おそらく当時のAちゃんは、障害者という存在に対し、今でいう「ビットが立った」状態だったのだろう。そんな自身の成熟ぶりを、周りに見せつけたい気持ちもあったのかもしれない。しかし、たとえそうだったとしても、あれは彼女が初めて障害者と対峙する自己、つまり「健常者」としての自己を意識した、「めざめ」の瞬間だったのではないか。

「あんな風に生まれなくてよかった」

もう一人は、数年前、山梨県のとある美術館のミュージアムショップで出会った、60代くらいの女性従業員である。

同行の友人とポストカードなどを見ていると、その女性が話しかけてきた。はじめは他愛のない話だったのが、だんだん「来館者が少ない」といった愚痴が混ざってきて、その日の午前中に特別支援学校の生徒が団体で来館したことに触れ、こんなことを言った。

「なんだかね、もう……大声出したりしてね。申し訳ないけど、私、あんな風に生まれてこなくてよかったって本当に思うわ」

美術館を出て車に戻り、ドアをバンと閉めた瞬間に、私と友人は「なんだあの店員!」と爆発した(実際はもっと汚い言葉で罵った)。彼女自身の考えにどうこう言う筋合いはないが、なぜそれをわざわざ私たちに言うのか。彼女の言葉に「あなたもそう思うでしょ?」という、変な「甘え」が感じられたのも嫌だった。私たちの身内に障害者がいるかもしれないとか、もっといえば、私たち自身が障害者であるかもしれないとか、そういう想像力は働かなかったのか(実際は、そうではなかったが)。

◆

健常者中心の社会に否を突きつけ、健常者と障害者との新たな関係性を模索したグループゴリラ。障害のある女の子との出会いを通して、何かが目覚めたAちゃん。そして、障害者に対する忌避感を、見ず知らずの私たちにあまりに率直に語った美術館の女性。とりとめなく並べたが、いずれも障害者と向き合う健常者の姿として、示唆的であると思う。

先に述べた通り、健常者とは「障害者」と対になっている言葉である。だからといって、現実の世界で文字通り反対側にいるわけはなく、この社会で、ともに関わり合いながら生きている。そのことを認識し、障害者と自分とを相対化したうえで、相手は何に困っているのか、どんなことを望むのかを想像してみる。おそらくそれが、健常者に「なる」ことの第一歩だ。そして、逆説的ではあるが、健常者に「なる」ことではじめて、無自覚の「健常者性」から抜け出すことができるのだろう。

「断絶」の危うさ ―相模原障害者施設殺傷事件―

ところで、今回このようなテーマを選んだきっかけの一つに、2016年に相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」で起きた入居者殺傷事件がある。

この事件に関しては、発生当初から多くの論考が発表されているが、その中には、被告の思想の偏狭さや独善性を指摘するとともに、彼を単なる「異常者」として切り捨ててしまうことの危うさを説いたものも多い。

例えば、事件発生翌日から取材にあたったという神奈川新聞記者の草山歩は、「障害者は不幸しかつくらない」とする植松被告の優生思想を掘り下げるうち「私も植松だ」と気付いたとし、次のように述べている。

突き詰めれば私たちは常に、無意識のうちに「優れた人間」「劣った人間」をつくり出している。それは植松容疑者の価値観と地続きだ。

植松容疑者を「狂気の殺人鬼」として、自らが住む世界とは全く別の場所の人間なのだと断絶してしまっていいのだろうか。「とんでもない怪物を排除して私たちを守ろう」 と片付けてしまっていいのだろうか。(神奈川新聞「時代の正体」取材班編『時代の正体 vol.3 忘却に抗い、語りつづける』現代思潮新社)

ここでいう「私たち」とは、多数派としての健常者であり、そこには「異質なものによって私たちの生活の平穏と安全が脅かされることは絶対に許されない」という、グロテスクなまでの素の欲求が見え隠れする。実際、私自身の経験として、植松被告を「気ちがい」「狂ってる」のひと言で済ませるような物言いに触れたことも少なくない。そしてそれは、まさに先の「健常者性」の、ひとつの帰結であるとはいえないか。

「健常であること」や「健常者」が、スタンダードを示す記号として用いられるときほど、排除や断絶に結びつきやすいのだろう。そうではなく、それらの言葉が「いかにして障害者とともに生きるか」という心の持ちようとして機能するとき、社会はもっと柔軟性と弾力に富んだものとして、私たちだけでなく、どんな人の前にもひとしく立ち現れるのかもしれない。

そういう社会を望むか、それとも「断絶」を望むか。一人ひとりが問われている。 (了)

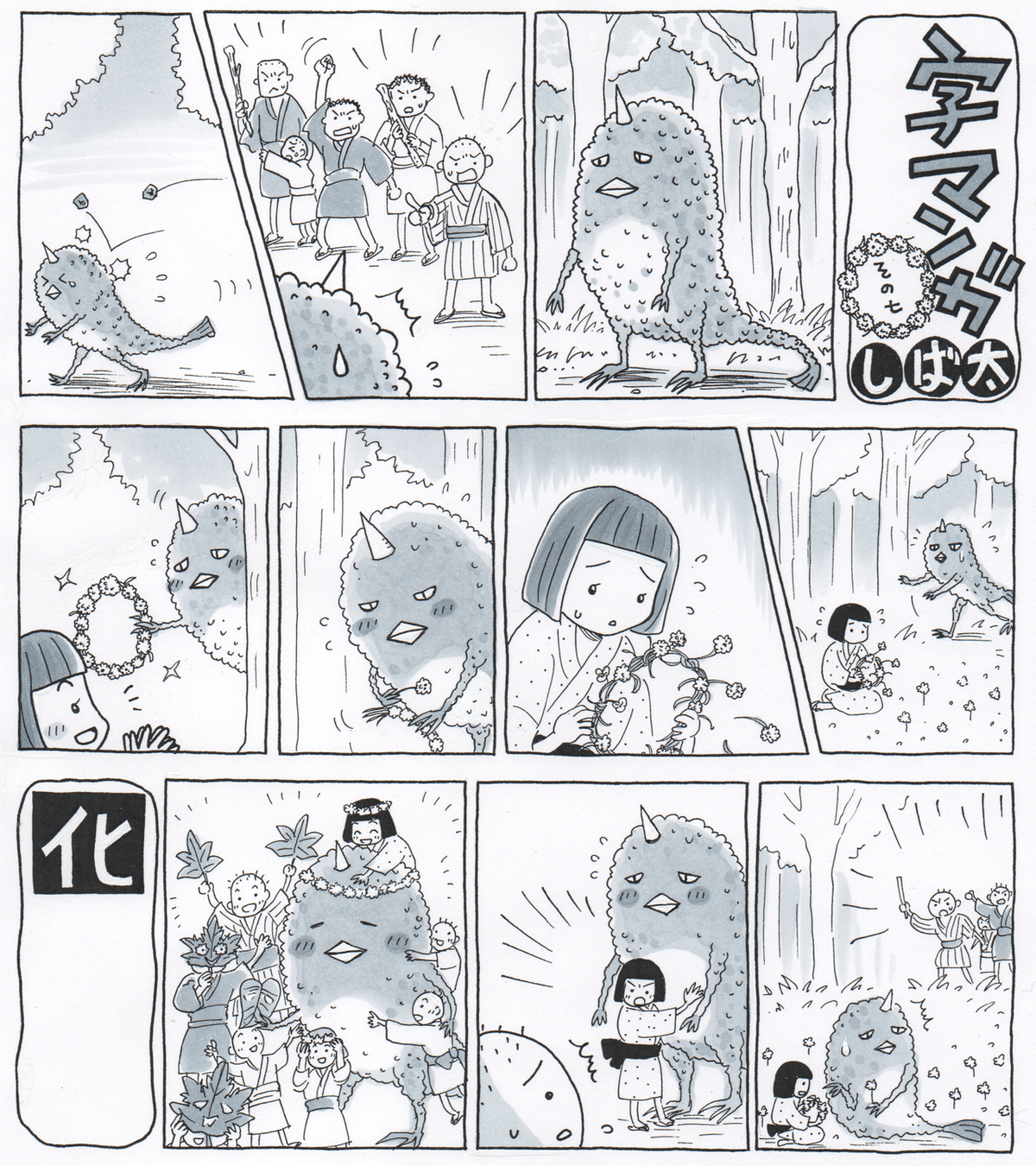

■連載「字マンガ」その7(作:しば太)

1つの文字からインスピレーションを得たサイレント漫画「字マンガ」です。今回の文字は「化」。

化【カ・ケ ばける・ばかす】匕(人がひっくり返ったさま)から成る。かわる、別のものになる、人に影響を及ぼす、などの意。

※「シップ」07 PDF版はこちらから

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?