肩腱板断裂疾患を担当するなら一度は読むべき記事

どうも肩関節機能研究会の郷間です。

Instagram 臨床知識(エビデンス)➡ (@fujikata_goma)

Instagram 臨床技術(実技動画)➡(@kataken_second)

Twitter➡ (@FujikataGoma)

🔊肩関節機能研究会の【定期購読】と【買い切りマガジン】のサービスを始めました。

【2023年4月現在 150名 以上が購読中! 】

普段から肩関節の臨床に関わる人であれば少なくとも一度は腱板断裂を呈した患者様に関わったことはあると思います。

"腱板断裂”というと『腕が上がらなそう』、『痛みが強そう』と認識されている人も多いですが決してそんなことはありません。

重要なのは『どのくらいの断裂で、残存組織の機能がどの程度か』という点です。

また、腱板断裂は決して稀な疾患ではなく70歳以上の3人に1人が罹患している疾患です¹⁾²⁾。

言葉は選びますが、患者様で強い不安を抱かれている場合は『年を重ねるとシワができてきたり、白髪が生えたり、体力が落ちてくるのと一緒で、個人差はありますが70歳以上の3人に1人は断裂しているんですよ。そしてほとんどの人は断裂していることがわからないくらい普通に生活されているので安心してくださいね』とお伝えしています。

私たちは診断を下すことはできませんが、主治医の診断・指示のもと最善、最短で良くなる方法を試行錯誤しながら一緒に治療していくことはできます。

ですので今回は諸家の報告をもとに腱板断裂の疫学、評価について紹介させていただきます。

では早速、腱板断裂の種類・分類から見ていきましょう。

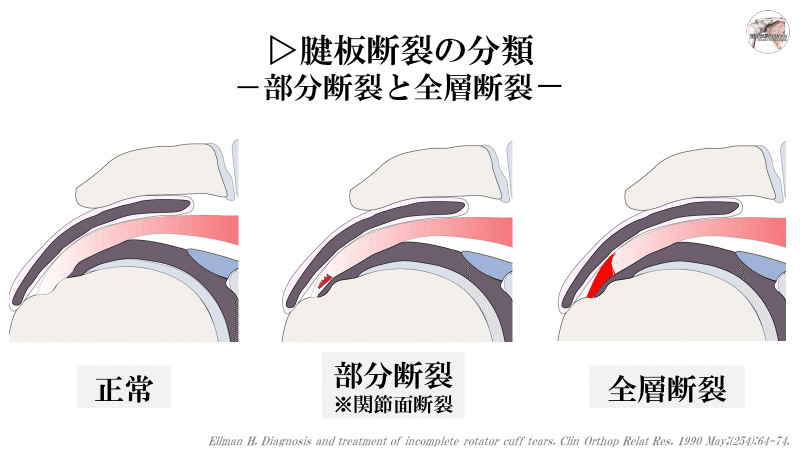

部分断裂と全層断裂

腱板断裂には大きく分けて部分断裂と全層断裂があります。

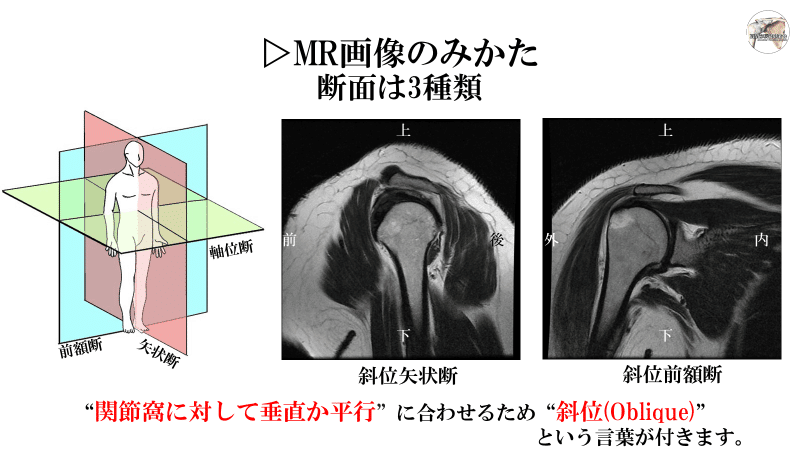

部分断裂とはMRIなどで斜位前額断からみて深層から浅層のうちいずれかが断裂している病態を指します。

全層断裂とは深層から浅層まで全ての層が断裂していることを指します。

注意点は斜位前額断(正面)からみて全層が切れていたとしても、斜位矢状断(横)から見てほんの1ミリしか断裂していないものもあれば、逆に斜位前額断からみると部分的に断裂しているように見えても矢状断からみると何十ミリも断裂している。

というケースもあるということです。

つまり、断裂を把握する場合は1方向のみではなく、最低2方向以上から断裂をみて病態を把握するべき、ということです。

では、浅層断裂の分類をもう少し詳細に説明していきます。

部分断裂の分類³⁾

部分断裂は深層か、浅層か、層間かというところに注目します。

関節面断裂(深層断裂)はAST、Articular side tearともいい、関節面の部分断裂を意味します。

滑液包面断裂(浅層断裂)はBST、Bursal side tearともいい、滑液包面の断裂を意味します。

両者の断裂機序については諸説ありますが、一定の見解は得られていません。

ここは持論になりますが、ASTの方は関節運動を行うと関節内の何とも言えない痛み。

BSTの場合は肩峰下滑液包の影響か、関節運動に伴い肩外側部痛を訴える症例が非常に多いです。

いくつか文献を読みましたが、この感覚が私の中で一番しっくりくる病状です。

そして最後にDelamination、層間剥離は文字通り深層と浅層の間が剥離してしまう病態です。

こちら発生機序は不明ですが、腱板の一次修復術後の再断裂リスクになる、ということが言われています。

全層断裂の分類 -Cofield分類-

続いて全層断裂の分類です。

斜位前額断で全層断裂を判断したら斜位矢状面にうつります。

全層断裂はSmall、Medium、Large、Massiveの4段階に分けられ、それぞれ1㎝以下、1-3㎝、3-5㎝、5㎝以上と断裂のサイズで判断します。

ちなみにこの分類を提唱したCofieldの報告によると360肩の平均断裂サイズは16.3㎜であり、中断裂が最も多いと報告しています⁴⁾。

ではこのように切れてしまった断裂は通常の肉離れの様に自然と治るのでしょうか?

腱板は一度切れても治るのか?拡大するのか?

ここでは諸家の報告をまとめさせていただきます。

・症候性断裂51肩→平均29ヶ月で49%が5mm以上拡大。拡大した例では疼痛残存例が多い⁵⁾

・症候性断裂59肩→平均24ヶ月52%でサイズ拡大⁶⁾

・症候性は無症候性に比べ有意に断裂サイズが大きく,断裂の大きさが疼痛進行の重要な因子となりうる⁷⁾

・症候性になった(34肩)は無症候性のまま(35肩)に比べてもともとのサイズが大きい、経過で拡大⁸⁾

これらの報告のように

一度腱板が断裂するとその断裂サイズは少しずつ拡大するとされています。

そしてそのサイズは症候性の場合はおよそ1年で2mm。(29か月で5㎜はイメージしにくいですよね…)

漫画などでも【吊り橋の縄がプチプチと切れるとその牽引力により徐々に切れて最後は完全にちぎれてしまう。】しまうという描写が多いのと同じと考えています。

筋肉は起始と停止が近づく、という一方向性の運動でしかないのでこのような報告も頷ける結果と考えています。

ここまで断裂サイズについて解説してきました。

ここからはもう少し臨床的な話をしていきたいと思います。

”腱板断裂”といっても回旋腱板筋は4つあります。

そしてその断裂のパターン(どの筋とどの筋が断裂しているか)によっても病態・機能が異なります。

そこで今回は普段から重宝している論文がありますので紹介させていただきます。

肩前方挙上機能低下の断裂パターン

こちらはTypeAからTypeEの5パターンに分けてその自動可動域がどの程度かをみています。

ちなみにCollinらの”腱板断裂と定義された対象者は脂肪浸潤がGoutallierStage3以上のものを指します。

結果はTypeA(棘上筋、肩甲下筋上部断裂)とTyoeD(棘上筋、棘下筋断裂)のみであれば前方挙上はほとんど問題なし。

TypeB(棘上筋、肩甲下筋断裂)、TypeC(棘上筋、棘下筋、肩甲下筋上部断裂)の場合は自動挙上が120°以下という結果でした。

ちなみに66種類のADL動作を含む36の研究をまとめたシステマティックレビューでは、肩関節の屈曲及び外転に必要な角度は

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?