『骨太の方針2022』に見る、官民共創による社会課題解決の潮流

「公共」を取り巻く状況が大きく変容しようとしています。

これまでは行政が主に担ってきた社会課題や地域課題。公共事業といえば、行政が行うインフラ整備とかの事業のことを指しました。地方自治体も、「地方公共団体」と呼んだりします。

「公共」は行政だけで作られるものではない。これは自明のことではありますが、今、変化が生じているのは、「公共」を行政だけではなく民間企業・団体と一緒に形作っていこうとするものです。

5月31日に発表された『骨太の方針2022』(原案)では、次のように、官民共創(官民連携)の重要性、必要性について述べられています。長いのですが、引用します。

我々はこれまでの延長線上にない世界を生きている。世界を一変させた新型コロナウイルス感染症、力による一方的な現状変更という国際秩序の根幹を揺るがすロシアのウクライナ侵略、権威主義的国家による民主主義・自由主義への挑戦、一刻の猶予も許さない気候変動問題など我が国を取り巻く環境に地殻変動とも言うべき構造変化が生じるとともに、国内においては、回復の足取りが依然脆弱な中での輸入資源価格高騰による海外への所得流出、コロナ禍で更に進む人口減少・少子高齢化、潜在成長率の停滞、災害の頻発化・激甚化など、内外の難局が同時に、そして複合的に押し寄せている。

我々に求められるのは、この難局を単に乗り越えるだけでなく、こうした社会課題の解決に向けた取組それ自体を付加価値創造の源泉として成長戦略に位置付け、官民が協働して重点的な投資と規制・制度改革を中長期的かつ計画的に実施することにより、課題解決と経済成長を同時に実現しながら、経済社会の構造を変化に対してより強靱で持続可能なものに変革する「新しい資本主義」を起動することである。こうして我々自身の資本主義をバージョンアップすることにより、自由で公正な経済体制を一層強化していく。

「社会課題の解決に向けた取り組み=付加価値創造の源泉」と捉え、課題解決と経済成長を同時に実現していくことが、新しい時代の資本主義のベースになるというものです。

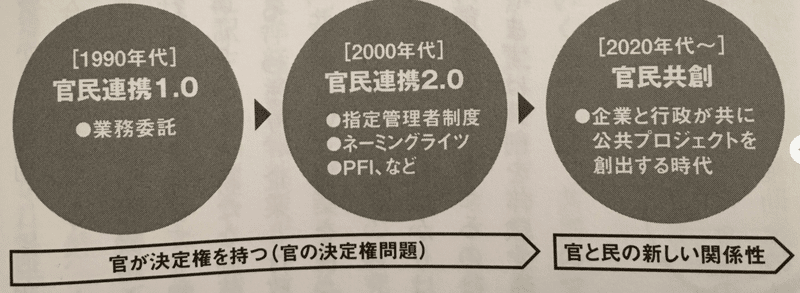

「官民共創」というキーワードは、ようやく最近になって普及してきています。公民連携や官民連携というワードもありますが、これとは若干意味合いが違うように考えています。

行政が決定権を持つのがこれまでの官民連携でした。しかし、新しい行政と民間との関係性では、お互いがフラットな立場で議論し、政策デザインし、そして実施していくというものです。

何を公共的問題として捉えるか。そこから民間企業と一緒に取り組もうとするもので、受発注の関係を超えて、行政からの委託で実施するのではなく、共同プロジェクトを立ち上げ、その解決のために、相互のリソースを生かして、一緒に取り組むというものに変わって行こうとしています。

以前、このnoteで官民共創とは何かを書いたことがありました。その時、「行政だけ、又は民間企業だけでは難しかった課題へのアプローチに、官民が手を携えて解決策を生み出し、プロジェクトを推進しようとする「官民共創」や「官民協働」の考え方が普及してきています。」と書いています。

その考えも、間違っているわけではないものの、もはや解決策の模索だけを官民共創で行うのではなくて、課題設定や実現に向けたリソース共有をも含めて、官民が協働で取り組む必要があります。

また、『骨太の方針』(原案)では、社会課題解決に向けて次のように記載されています。

(社会的インパクト投資、共助社会づくり)

「成長と分配の好循環」による新しい資本主義の実現に向け、これまで官の領域とされてきた社会課題の解決に、民の力を大いに発揮してもらい、資本主義のバージョンアップを図る。寄付文化やベンチャー・フィランソロフィーの促進など社会的起業家の支援強化を図る。

従来の「リスク」、「リターン」に加えて「インパクト」を測定し、「課題解決」を資本主義におけるもう一つの評価尺度としていく必要がある。また、社会課題の解決と経済成長の両立を目指す起業家が増えており、ソーシャルセクターの発展を支援する取組を通じて、その裾野を広げるとともに、更にステップアップを目指す起業家を後押しする。

こうした観点から、新たな官民連携の形として、民間で公的役割を担う新たな法人形態の必要性の有無について検討することとし、新しい資本主義実現会議に検討の場を設ける。

あわせて、民間にとっての利便性向上の観点から、財団・社団等の既存の法人形態の改革も検討する。休眠預金等活用法施行5年後の見直しに際し、これまでの取組について評価を行い、出資や貸付けの在り方、手法等の検討を進め、本年度中に結論を得るなど、必要な対応を行う。

SIBを含む成果連動型民間委託契約方式(Pay For Success:PFS)を通じて、複雑化する社会課題の効率的、効果的解決を促進し、さらに、社会的インパクト投資資金を呼び込むための環境整備に取り組む。ソーシャルボンドについて、プロジェクトの実施による社会的な効果を適切に開示できるようにする。ガイドラインの整備を図り、社会課題ごとに、発行主体の参考となる指標の例を示す。起業家教育に当たっては、社会的起業家を育成するシステムの強化を検討する。

NPO法に基づく各種事務のオンライン化の促進を含め、NPO法人の活動促進に向けた環境整備を進めるとともに、官民連携による協働の促進を図る。

具体的に何をするか。

すでに新聞報道等でもなされきたように、インパクト重視にするための新たな指標づくり。そして、従来の株式会社ではない、公益性を大切にする会社形態の創設、SIBやPFSを用いた民間リソースの活用による社会課題解決の手法の推進などです。

社会課題解決のために、何を私たちはすべきか、できるのか、をしっかりと考え、行政と民間が共に動いていくことが求められます。

現在、私も株式会社ソーシャル・エックスにおいて、経済産業省の「地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業」を受託し、その運用に努めています。この事業は、地域課題を民間企業が行政等と連携して解決していく事業者を補助金とサポートにより支援していくものです。本年度分の公募はすでに締め切られており、審査途中ですが、7月頃からは、採択された事業者のビジネスモデルを事務局として、応援していくことになります。

本事業の目的は、中小企業者等の地域・社会課題解決と収益性との両立を目指す取組である「地域と企業の持続的共生」を促進し、地域経済の活性化を実現することとなっています。

まさに国がこれから強力に進めようとしている方向性を、前どりしたようなプロジェクトです。経済成長はもちろん重要ですが、地域が置いてけぼり担ってはいけませんし、住民や事業者がほったらかしにされてもいけません。持続的に地域が成長していくためには、公共性と収益性を両立したビジネスプランを伸ばしていく必要があると考えています。

また、ソーシャルエックスでは、新しいサービスを開始しました。

「逆プロポ ラーニング」と名付けました。

こちらの詳細については別途、ご紹介したいと思います。

いずれにせよ、岸田政権になり、経済政策の舵が大きく切り替えられたように考えています。今後の「官民共創による社会課題解決」の政策推進に期待しています。

ーーーーー

◇プロフィール

藤井哲也(ふじい・てつや)

株式会社パブリックX 代表取締役/SOCIALX.inc 共同創業者

1978年10月生まれ、滋賀県出身の43歳。2003年に若年者就業支援に取り組む会社を設立。2011年に政治行政領域に活動の幅を広げ、地方議員として地域課題・社会課題に取り組む。3期目は立候補せず2020年に京都で第二創業。2021年からSOCIALXの事業に共同創業者として参画。現在、社会課題解決のために官民共創の橋渡しをしています。

京都大学公共政策大学院修了(MPP)。京都芸術大学大学院学際デザイン領域に在籍中。日本労務学会所属。議会マニフェスト大賞グランプリ受賞。グッドデザイン賞受賞。著書いくつか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?