小学生の頃の記憶を訪ねて〜和泉葛城山から犬鳴山へ

すっかり足腰に負荷を掛ける事にハマってしまったようです。1週間に一度は歩く生活になってしまいました。

先週末は熊野街道歩き直しでした。

今週、近場で何処行こう?と考えた時、ふと浮かんだのが和泉葛城山でした。

元々貝塚市出身なので、子供の頃、小学校の夏の林間学校のキャンプの際、和泉葛城山に登るのがお決まりでした。あれから40数年。一度も登った事は有りません。

あの時のキャンプ場、渓谷、道、頂上はどーなってるのか?十年ひと昔だと4昔。大阪の街は全く変わってしまいました。山はどうだ?と。

そんなこんなで想いが巡り、土曜の朝、早起きして出掛けました。

▪️2021/4/3(土)天候:曇り

午前5:45起床。天気予報では晴れでしたが、薄曇り。気分が上がらない中、南海本線の空港急行で南下しました。泉州の山手へ向かうから阪和線でも良さそうなものですが、貝塚市出身者としては、岸和田市より貝塚、水鉄(水間鉄道)で向かいたい。となると、阪和線では乗り換えできません。昔から何故かお互い無視で、交差部分に駅が無い。必然的に南海線貝塚駅でしか乗り換え出来ません。

▪️貝塚駅→蕎原

難波から約30分。

橋上駅化して久しい南海貝塚駅ですが、水鉄は相変わらず地上のまんま。しかし、グルメ杵屋さん(潰れかけた水鉄を買収してくれた現経営会社)のお陰で、それなりに派手な装飾が。水間観音への参拝客誘導で、寺の紋が入った旗などが階段から改札付近まで飾られています。

ちゃんとICカードにも対応。ん?

自動改札機はコストが掛かるからか?改札口の柵内に置かれてるのは、バス、ワンマン電車に置かれる料金箱w 取り敢えずコレだと、カードも現金にも対応出来ますわな。

駅のホームには朝から練習、試合に向かう子供達が多い中、リュックを背負った御同輩もチラホラ。そんな中、急なカーブをゆっくり曲がって電車が進入して来ました。

元・東急7000系ステンレス車輌。中間車を改造してるので顔は面影無いですが、横から見たり車内に入ると東横線沿いで育った人は懐かしいかも。それより、側面に這わせるようにLEDの管が。先月末まで95周年で運行されてたイルミネーション電車用車輌でした。(リンクpdf 水鉄プレスリリース)

95年間、変わる事無く貝塚と水間だけを結んで5.5キロ走ってきた私鉄です。昔は元・南海の釣掛モーター旧型車輌でゆっくり走っていました。いやステンレスに変わっても走りは昔のまんまw 短尺レールの上をゆらゆら揺れながら、ゆっくり走ります。ワンマンなので途中駅は1両目前方2扉しか開きません。

15分で終着、水間観音駅到着。

ホーム上に苔玉たちが揺れます。

お馴染み、お寺の塔型駅舎は国の登録有形文化財です。駅裏には懐かしい元・南海車輌が保存されていますが状態は良くありません。

サクラは見頃。

ホンマにココは大阪府下か?と思うほどレトロな空気が流れる水鉄沿線です。

さて、この先、確実に排泄出来る場所が激減する筈なので、手早くトイレを済ませました。

すると、間髪入れずにバス入場。

貝塚市のコミュニティバス「は〜もに〜ばす」。水鉄が委託を受けて日野の小型バス「ポンチョ」で運行しています。

水間地区は、タマノフ歓喜の黄バスです。

本数は少ないですが、電車に合わせて登山客を運んでくれます。

8:52発と書いてましたが数分早く発車(笑)。水鉄を下りた登山客4人(自分含む)だけですからね。スグ水間寺の前を通過、右折して阪和道の貝塚IC横を通れば、どんどん山間の谷道をウネウネ登ってゆきます。

昔、水鉄バスが有った頃は普通の大型バスでこの狭い道を上がっていったですから、運転手さんも楽になったでしょう。小さいバスなので、蕎原の登山口から先も、ぐるっと山間の小さい集落を結んで巡回してゆきます。

▪️蕎原→登山Aコース

蕎原。そぶらと読みます。

ずっと山並みが間近に迫る渓谷沿いを走っていたのにパッと視界が開け、広い谷間の集落へ。ココが登山口の蕎原。

蕎原バス停を下りたら、バス道を横断して、真っ直ぐ集落の小道を進みます。午前9:05。

散りかけの桜も好きです。アスファルトに散った花びらが模様を作っています。そんな風流な中、狭い道をクルマが頻繁に行き交います。和泉ナンバーだけじゃ無い。京都、神戸、堺など様々。知りませんでしたが、この上流のキャンプ場、結構ニーズ有るみたいです。

ところで、小学生の頃、一度だけ体験した林間学校のキャンプ。全く記憶が無いw 覚えてるのは飯盒で炊いたご飯のおこげと薄いカレー、キャンプファイア、登山途中でバテて吐きそうになった事(苦笑)。風景って覚えて無いですね。既に、市のキャンプ場は無いみたい。

一応、こんな感じの広場だったかなぁ?と一枚撮りましたが。分かりません。

緩やかに登る道の両側には杉が。さり気なく熊野古道感が有る中、あちこちに民間のキャンプ場が。道端で火を起こすオバちゃんが居ます。キャンプ客に焚き木を販売する人たちです。

金曜に泊まった人たちも多いらしく、山を下りてくるクルマも多い朝です。

雰囲気あるレストランも。営業開始前ですが、何台かクルマが入ってゆきました。

暫く上がると三叉路。渓谷は左手へ。

朝からタープを張って火を起こす家族もチラホラ。そんな中、駐車場案内のおっちゃんが声を掛けました。「登山の方?この先、工事で通れませんで」「えーっ?!」

前日見た貝塚市役所のサイトには何も書いてませんでした。

豪雨の際荒れたらしく、そこを直す工事が暫く続いてるそう。一応、自己責任として向かい、状況を見る事に。ダメなら戻り、おっちゃんに伝える約束をして通行止ゲートの先を進みました。

もう一つのBコースは、山肌を上がり、後半は尾根道を上がりますが、こちらのAコースは、後半はキツいものの、前半は渓谷沿いを歩くのが魅力。せせらぎの音が癒されます。

左折して2つ目の通行止ゲートが置かれた小橋を渡ると、山肌を回り込むように急坂を上がります。遥か左下には上がってきた道が見下ろせます。グルッと回り込みさらに進むと。。。空が明るくなり?

ついに出ました工事現場。大規模に山肌が崩れてるみたいです。

水曜どうでしょうなら、カメラ担当の嬉野さんがファインダーを覗いたまんま「あーっ!」と声を上げだと思います。コンクリート舗装の登山道が2メートル程、完全にカットされています。右手下に鉄筋の箱を埋め込んでいるので、左斜面からの沢の水を谷に流す管を設置する工事みたい。

工事のおっちゃんが道に上がって来た所で挨拶して事情を聞きました。水害現場の保全、治水ダムを造るそうです。登山道はGW前後まで通過不可だとか。

元々2つ目の通行止ゲートだけでしたが、登山客が「折角ココまで上がって来たのに」と文句が出て、手前のキャンプ場の所に新たに通行止ゲートを設けたそうです。

いや、市役所がサイトに具体的な通行止情報をUPしてさえいれば、問題無いんですけどね。

ココは潔く撤退。おっちゃんに「お疲れ様です」と声を掛けて、来た道を戻ります。

まぁ人生山あり谷ありw

なによりも、熊野古道をコンプリートした経験が気持ちに余裕を生みました。数キロの登山道のロスは問題無し。逆にAB両コース楽しめたと思えばね。

キャンプ場のおっちゃんにiPhoneで撮った写真も見せて状況説明し、後から来る登山客へ説明しやすくして、集落まで下りました。

▪️蕎原→登山Bコース

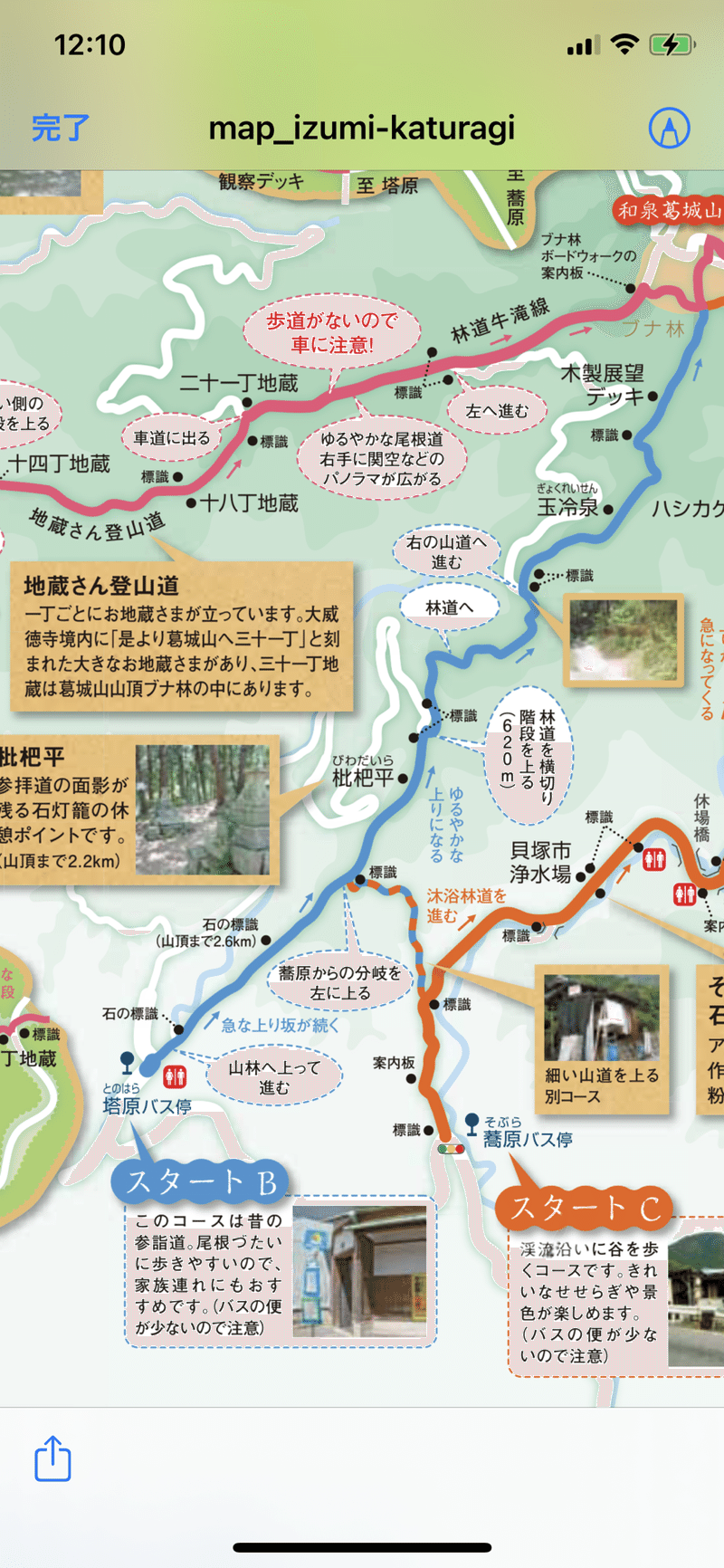

集落まで戻ると大きな登山案内看板が有ります。その向かい、民家の脇を裏の薮に分け入る狭い狭い小道が。ココからがBコース。

午前10:30。

これこれ!この感じ!(笑)

幅50センチ程!熊野古道で馴染んだ悪い環境w 暫くは、山肌を這うように急坂を上がります。道というより木々の隙間。汗が一気に噴き出します。天気が曇りなだけに、経験無いと相当心細くなるでしょうね。

あれ?道が無い?というポイントにはピンクのリボンが結び付けられています。地元の人が付けてくれてるんでしょう。貝塚市、しっかりせえよ。

午前11:00、左側からの細道合流。

一応コースの分岐点には道標が設置されてました。振り返って撮ったこの写真、来た道は左。右を下りれば、岸和田市の塔原集落です。

この尾根道は幅も広く、傾斜も幾分緩いので歩きやすいです。

子供の頃、登山した時は、Aコース出て登り、このBコースを下ってきました。子供の頃はもっと広く感じたんですけどね。

合流から15分。午前11:15、枇杷平。

広い平坦な所に灯籠跡が両側に。ココで小休止。この風景は覚えてましたね。誰か灯籠、立て直したら良いのに。。。と思って40数年、誰もやって無いというw

再出発して数分、アスファルト舗装の林道に合流。

左手、下の方からロードバイクの学生さん二人がゼエゼエしながら上がって来て、爽やかに挨拶してくれました。と、その方向に階段が。林道がウネウネ登る所、登山道は直進して急坂を上がります。学生たちの声を右上に聞きながら。

林道直前、頭上を学生さんたちの声が通過したので、歩きも自転車もほぼ同タイム。ショートカット効果は一応あるみたいw

ここから暫く、この緩い登りのアスファルト道をそのまま進みます。

後ろから結構な台数の車が通過します。週末ドライブには良い身近な山道でしょうね。

昔は未舗装でしたから、レジャードライブには不向きな道でしたけど。

5分ほど歩いたら斜め右に逸れます。

進んでスグ、ブナ林についての説明板。

ココから快適な林間コース。

もののけ姫のラスト、森の再生シーンで見たような新芽が、真っ直ぐ伸びる姿に癒されます。

自生のアジサイも有りました。

左手が杉の植林、右が広葉樹の自然の森。境目を歩きます。

玉冷泉の碑が見えたら頂上間近。山の稜線も目線位置。遠くの山並みも見えてきます。

ブナ林になると保護用の柵が現れます。

どれがブナか?知らなくても分かりやすい。

ブナ自生の最南端という事で天然記念物に指定されています。

そして数分、ついにゴール間近。

鳥居をくぐり、長い階段を上がれば高龗神社。

自然と手を合わせてしまいました。

裏には八大龍王社も有り、こちらにも参拝。

標高858m。爽快。お昼12:10。

1時間45分なので気軽な登山コースです。

尾根に上がれば道標も的確です。

って事は岸和田市役所のお陰やん。貝塚市しっかりしなはれや。

因みに通行止のAコース、神社階段下で合流しますが、こっちは入口にちゃんと通行止ゲートを設けていました。本来、ABコース分岐の案内板に通行止予告の貼り紙をしておくべきですよね。ぷんぷん。

頂上の神社から少し下った和歌山側は、紀泉高原スカイラインの展望広場が有り、クルマでも登れますから、頂上周辺は結構賑わっています。反対、大阪側反対コンクリート造りの展望台。二階へ上がれば360度の展望が広がります。モヤってたので見えにくいですが、大阪湾、関空、泉佐野から貝塚にかけての風景が見えます。

展望台一階のテーブルにザックを置き、弁当タイム。隣のテーブルのハイカーさんは、CB缶をバーナーに繋いでお湯を沸かし、カップ麺を啜ってらっしゃいました。大きめのザックでアレをやろうとも思ったんですが、人が多かったらと思い、弁当にしたんですが、ええなぁ〜w

なんでも槙尾山から上がって尾根沿いを縦走されてるそう。身近に良い山歩きルート、結構多いんですよね。

弁当を食い終わり、お先に失礼と声を掛けて出発しました。

▪️葛城山頂→ハイランドパーク粉河

八大龍王社の参道を下ると両脇に奉納。この木の棒、実は地車の前梃子です。

スカイライン脇の広場にはこんな人たちも。

巨大なアンテナ。アマチュア無線の愛好家グループでしょうか?タープも張ってたので、1日交信を楽しむのかな?

稜線沿い、広いアスファルト舗装の道路:紀泉スカイラインをそのまま歩いて南下します。

和歌山側の展望が開ける場所も。

道の脇には杉の枯れ枝が積もっているので、この上を歩くと良いクッションで、足腰の負担が軽減出来ます。時折クルマも通りますが、飛ばす奴は少ないので安心です。結構通るのは、バイクのツーリングの人たちとロードバイクで坂を攻めるMな人たちw

和泉葛城山からは下り坂が続きます。稼いだ標高をどんどん切り崩しますw

歩きながら見える風景は専ら和歌山側ですし、稜線の南側寄りを進むので、この道を整備したのは和歌山県みたいです。杉の植林も多いので、林道の役目と観光、両立する目的なんでしょうね。山の観光については、昔から和歌山県の方が積極的なんですね。大阪府側は登山道も道路も少し見劣りするかも?

大きな広場をぐるっとU字に回り込むカーブを過ぎると、下の方から子供たちがはしゃぐ声が山に響いて来ました。見下ろすと、広場が有り、小さな野外ステージも有りました。手前の広場も含めてハイランドパーク粉河の看板が。

キャンプ場も持つアウトドアスポットだそうで、敷地面積は結構広そう。

そんな事を思いつつカーブを曲がったら広い駐車場と建物、奥に展望台も見えてきました。

直売所、売店、2階はカフェ。自販機、トイレも有ります。ドライブ客、バイカー、サイクリスト、ハイカー、色んな人たちが休憩しています。ココでトイレを済ませ、炭酸ドリンクを購入して休憩。午後1:15。

▪️ハイランドパーク粉河→犬鳴山

午後1:30出発。

ハイランドパークの前で車道はY字に分岐していて、左下へはスカイライン。右上には貝塚、蕎原へ戻る道。右側を取り、展望台への小道を横目に数十秒進むと、コレ。

犬鳴山へ下る登山道の入口。石段が延々続きます。山肌の傾斜はキツいので、登るのは大変そう。下る分は、石の段差が少なく石の敷いてる数も間隔も詰めて有るので、結構楽です。

明確な道標もよろし。泉佐野市グッジョブです。しかし傾斜がキツい。油断すると一気に転げ落ちそう。楽ながらも緊張感を持って下ります。ヤマレコの音声案内が流れるたびに標高の数値がドンドン下がります。

多分並行してウネウネ敷かれている林道を突っ切るように登山道が斜面を直進してるので、時折林道に合流、向かい側へ下るというのを繰り返します。

途中から石段が木段になり、何故か下の方が道が荒れます。

最後、隙間のような階段を下り林道に出ると、ココからは林道を下ります。車止めゲートの脇を出ると林道の本筋??

渓谷のせせらぎの音が近づき、左へ右へと渓谷沿いの快適ルートが暫く続きます。

いや、下りだから快適なのか?w

結構な傾斜のアスファルト道なので、登りだと暗峠的なキツさが有りそう。

目の前に何向かいの山が迫ります。ほぼ真上を見上げるとヤマザクラが綺麗。そして暗闇が近づきます。犬鳴トンネル。午後2:20。

中の壁は落書きだらけです。

トンネルを抜けると、其れ迄道の脇を流れていた渓谷のせせらぎは遥か下の方で音が聞こえます。ふと道標が。

階段を下って行くとせせらぎの音が近づきます。下から家族連れが。

「すんません、この上、なんか有りますか?」「いや、登山道しか」「その先は?」「延々登ります」「えんえん?!」「えんえん。。。」「あかん、戻ろう」

そうか。犬鳴山の駐車場から散策に来たのか。ゴールは近そうだ。そう思いながら、へとへとの家族連れに先行してスタスタ階段を下ります。と、こんな風景が。

大きな不動明王!七宝瀧寺です。

もちろんお参りしました。御朱印帳持って来たらよかった。

結構な人数の観光客が上がって来るので、ゴールまでスグだろうと足早に下ります。道沿いには、さまざまな鳥居や小さな祠が有ります。

一つ一つ手を合わせながら進みます。

でもキリが無い(笑)。プチ高野山状態。

実は犬鳴山は行場。護摩焚きの広場や滝行の場所も有ります。結構深い一番奥に七宝瀧寺が有る訳です。

最後の写真の大杉は、大阪府下で最大、高さ38mだとか。縦のパノラマでも収まり切らない!

日本遺産の看板も立つココが霊場の入口でした。完全に逆ルートで下りてきたということ。

ココを通過した途端、茶店や温泉などが並ぶ道になります。そして、上の道への坂を上がったら、バスの停留所に到着。午後3:00。

途中引き返したせいもあって、トータル17キロ。結果的に中辺路1日目と同じ位の距離を歩いてしまいましたw

泉佐野駅まで下りるバスまで50分程あったので、バス停に一番近い旅館で立ち寄り湯を頂きました。

湯上がりのスポーツドリンクの美味い事。

下戸なのでw

南海ウイングバスで30分ほど。南海泉佐野駅まで下ります。途中、JR日根野駅にも寄り道するので、阪和線でも帰れます。

因みにJRなら、熊取駅まで行く和歌山バスの急行バスも有ります。

手前の小屋があるバス停には南海の時刻表しか無いですが、道を渡った向かいのバス停標識は和歌山バスの時刻表が有ります。

ご参考まで。

しかし、今回はっきり感じたのは、都市化著しい大阪府下でも郊外山手の方へ向かえば、結構豊かな自然が有るってこと。長い間貝塚市に住んでて、クルマなら半時間程度で癒しの空間が有る事をすっかり忘れていました。

是非気軽に足を運んでみては?

その為にも各自治体には、ちゃんとした案内表示やサイト更新、登山道などの整備を頑張ってほしいものです。まさに宝の山です。

さて、来週は何処行こう?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?