「道草」あらすじ解説【夏目漱石】

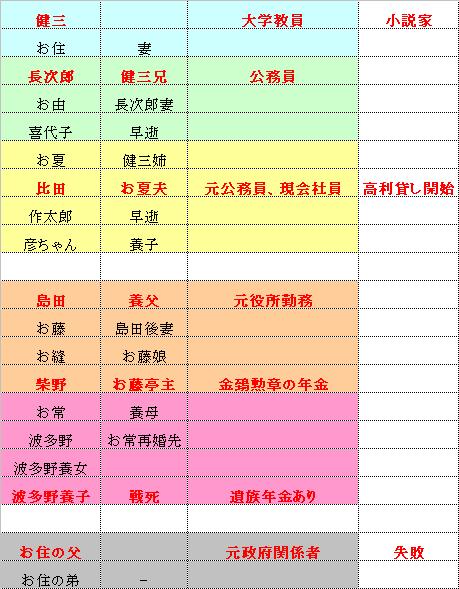

夏目漱石最後の完成した長編小説です。自伝的です。主題は「情報と生命」です。

あらすじ

健三は一時期養子に出ていました。その後実父の元に返されました。

成人した健三が歩いていると、縁が切れたはずの養父に出会います。悪い予感です。悪い予感ほど的中します。リッチになった健三に養父がお金をたかりに来るのです。

仕方がないから少しづつお金を出します。養父のことは嫌いでした。でも養母よりはマシでした。ところが養母もやってきます。仕方がないからこちらにも少しお金を出します。

出費がかさむところに加えて、妻の父がこのタイミングで来て、大きくお金を借りてゆきます。健三も大変です。

そうこうしていると妊娠中妻が深夜に産気づきます。産婆が間に合いません。「男子の見るべきものじゃない」と思いながら、生んだ子供を取り上げて。ぷよぷよしています。とりあえず脱脂綿のせます。産婆が来たので自室に引き取ります。

そのころから健三は大学教員の仕事の他に、原稿を書くようになります。ようするに「吾輩は猫である」ですが、明記されていません。

養母が又来ます。財布にあったお金を渡します。なんで財布に入っていたのか。よく考えれば原稿料でした。なんとなく養母への嫌悪感なくなります。養父がまた来ます。大きくお金がほしいと言います。欲深です。追い払っても別の人物派遣してきてせびります。粘りが凄いです。仕方がないから縁切りの書類を100円で買うことにします。お金は原稿書いて稼ぎます。とにかく一件落着です。

以下本作のラスト、原文のままです。

「まあ好かった。あの人だけはこれで片が付いて」

細君は安心したといわぬばかりの表情を見せた。

「何が片付いたって」

「でも、ああして証文を取って置けば、それで大丈夫でしょう。もう来る事も出来ないし、来たって構い付けなければそれまでじゃありませんか」

「そりゃ今までだって同じ事だよ。そうしようと思えば何時でも出来たんだから」

「だけど、ああして書いたものをこっちの手に入れて置くと大変違いますわ」

「安心するかね」

「ええ安心よ。すっかり片付いちゃったんですもの」

「まだなかなか片付きゃしないよ」

「どうして」

「片付いたのは上部だけじゃないか。だから御前は形式張った女だというんだ」

細君の顔には不審と反抗の色が見えた。

「じゃどうすれば本当に片付くんです」

「世の中に片付くなんてものは殆んどありゃしない。一遍起った事は何時までも続くのさ。ただ色々な形に変るから他にも自分にも解らなくなるだけの事さ」

健三の口調は吐き出すように苦々しかった。細君は黙って赤ん坊を抱き上げた。

「おお好い子だ好い子だ。御父さまの仰ゃる事は何だかちっとも分りゃしないわね」

細君はこういいいい、幾度か赤い頬に接吻した。(終わり)

ネガティブorポジティブ

ラストシーンはネガティブなのでしょうか。それともポジティブなのでしょうか。うっかり読むと主人公が不機嫌なのでネガティブに読んでしまいます。でもラストのラストは、細君の赤ん坊へのキスです。だからポジティブなのです。

漱石自身が登場するのは最初の「猫」以来です。そして本作が完成した最後の長編です。自分の描写に始まり、自分の描写で終わった作家生活です。大いなる回帰です。「猫」でも自分を戯画化して描いていますが、本作でも自分を戯画化しています。生まれたての赤ん坊を手にとったときだけ生命の本流に触れますが、それ以外は情報の中で泳いでいるだけです。そんな自分を戯画化しながら、生命の確かさ、力強さを引き立てようとしています。

言語と貨幣

最初に養父が来た時、印税収入ある人の話題が出ます。養父に同行した吉田という人物が「ひとつ儲けたらどうだ」と健三をけしかけます。言語を貨幣に変えろと。吉田は神様のお使いですね。予言どおり、後に作家の道が開けます。

姉の亭主の与田に養父の件を相談にゆくと、比田は本を読んでいます。常山紀談やら八犬伝やらです。健三は毎月姉に小遣いあげています。牛乳代という名目です。でもカネはどんぶりに入ると一緒ですから、健三のカネが本に変化したとも言えます。

細君は出産後、しばらく寝ています。今日と違って出産したらしばらく安静が常識でした。寝床の中で小説読んでいます。その後健三は原稿(「猫」第一話)書き始めます。

最終的に養父と縁を切るため、健三は証拠の書付と引き換えに100円渡します。その100円は自分の原稿料です。文字をお金にしてまた文字にする。言語と貨幣の間をいったりきたりするのです。そして養父は立ち去り、赤ん坊がやってきます。

「一遍起った事は何時までも続くのさ。ただ色々な形に変るから他にも自分にも解らなくなるだけの事さ」

自己増殖性

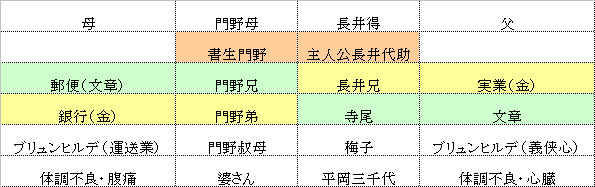

すでに研究で明らかになっていることですが、登場人物の世帯は全員公務員がらみです。

健三は大学教員、兄の長次郎は公務員、姉の夫の比田は元公務員で現在会社員、養父島田は一時期自宅を役所の出張所にしていました。現在は金鵄勲章の年金をもらう娘婿に養ってもらっています。養母お常は再婚先の息子が戦死、遺族年金もらっています。

健三の妻の父は元官僚です。

この公務員世界から飛び出す人間が2.5人居ます。一人は主人公健三。作中では「猫」を書いていますからまだ公務員なのですが、その後プロ作家になったのは皆様御存知の通り。

もうひとりは姉の亭主、比田です。公務員勤務の後民間会社員していますが、カネを貯めて高利貸しはじめました。養父島田の手切れ金も、比田から借りるという選択がありましたし、実際比田は借りて欲しそうでした。健三は原稿料でまかないましたが。

高利貸し比田は、作中八犬伝などを読んでいた人物です。その比田が高利貸しをはじめる。漱石は「三四郎」「それから」で貨幣と言語をパラレルで捉える考え方を表現していますが、

本作はそれの徹底したバージョンです。

残りの0.5人は健三の義父です。細君の父は官邸に入っていたほど成功したひとですが、その後政変によって零落、民間でやろうとするも上手く行っていません。本文には書かれていませんが、漱石の義父は猫を書き始めた翌年には死んでいます。

観念論と唯物論

「観念論」とは、私達が認識しているから世界はある、認識がなくなったら世界もなくなるとする考え方です。

「唯物論」とは、はじめに世界があるから私達は認識するとする考え方です。この2つを当てはめて考えますと、

健三の「言葉情報=貨幣情報」は観念論的世界です。

細君から生まれてきた赤ん坊は唯物論的世界です。

本作では、ラストの夫婦の対比で、唯物論的世界を肯定しています。主人公漱石自身は、男性だからその生命の本流に入れない。だから言語と貨幣の世界に入るのだと。おそらく男性の多くが感じる人生観です。

ところが、晩年の漱石は仏門に傾倒しています。若い雲水に、「私は五十になって始めて道に志ざす事に気のついた愚物です」とか書いたりします。そして仏教は徹底的な唯心論、つまり観念論なのです。ここが漱石の到達した最大の論点かと思います。「則天去私」では儒教的ニュアンス強すぎて、観念論と唯物論の対立が明快でありません。本作のラスト、生々流転する情報と、今現在確かに存在している生命の対比のほうが、論点を端的に表現できていると思います。

女性の識字率は出生率と相関します。識字率が上がれば出生率は下がる。人間社会では情報と生命は相関しているのです。漱石の時点ではそういう知識の集積はなかったのですが、作者は直感としてなにかを捉えていたようです。鋭いですね。

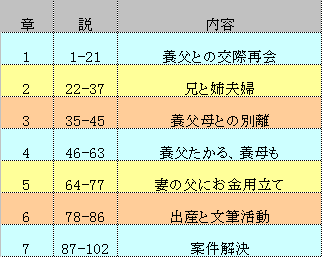

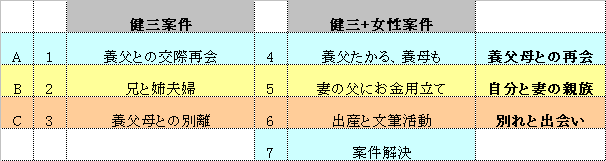

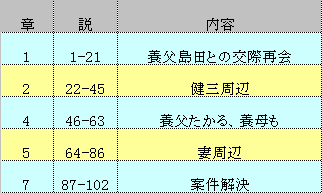

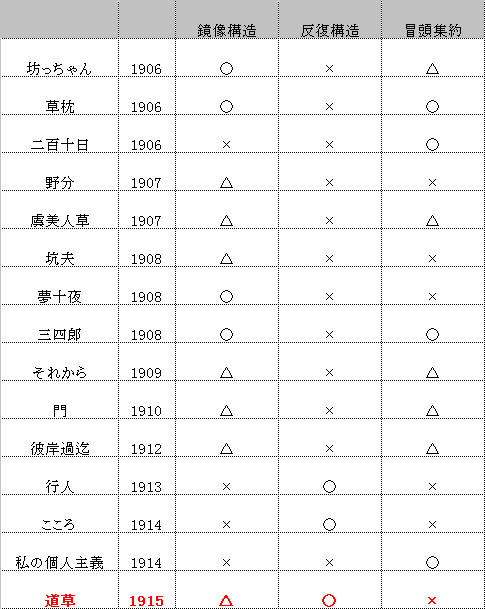

構成

前作「こころ」に引き続き、反復構造です。

整理するとこうなります。

しかし2章と3章、5章と6章を合体させると、あら不思議

鏡像構造になります。

養父の来訪を大きなイベントとして捉えると鏡像構造、来訪の意味を少し縮小すると反復構造になります。2種類の構造を合体させたと解釈できます。本作は死の前年です。完成された最後の小説です。そこに至ってもなお、作家として成長を続けるのです。成長しすぎるから本人が死んだとも言えます。漱石にとっては言語情報はまさしく、生命以上の生命だったのですね。自己発展しつづけてやがて本体の生命を食い尽くしたわけです。

後継作品

「道草」の明快な後継作品が、小津安二郎の「秋刀魚の味」です。神様へのお賽銭で過去が開いてゆくところがそっくりです。

しかし内容的にそれ以上に後継しているのが、押井守の「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」です。こちらでは「電脳内の情報も生命たりうる」とされています。漱石の感想聞いてみたい所です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?