「彼岸過迄」追加説明【夏目漱石】

前回はこちら

以下いくつか考察書いてゆきます。答えは十分には出ていません。

1、宵子殺人事件

第4章「雨の降る日」で、千代子の記憶が欠損するシーンがあります。

****

御仙はようやく気がついたように、奥で田口夫婦と話をしていた夫を呼んで、「あなた、明日いらしって」と聞いた。

「行くよ。御前も行ってやるが好い」

「ええ、行く事にきめてます。小供には何を着せたらいいでしょう」

「紋付でいいじゃないか」

「でもあんまり模様が派手だから」

「袴を穿けばいいよ。男の子は海軍服でたくさんだし。御前は黒紋付だろう。黒い帯は持ってるかい」

「持ってます」

「千代子、御前も持ってるなら喪服を着て供に立っておやり」

こんな世話を焼いた後で、松本はまた奥へ引返した。

千代子もまた線香を上げに立った。棺の上を見ると、いつの間にか綺麗な花環が載せてあった。「いつ来たの」と傍にいる妹の百代に聞いた。百代は小さな声で「先刻」と答えたが、「叔母さんが小供のだから、白い花だけでは淋しいって、わざと赤いのを交ぜさしたんですって」と説明した。姉と妹はしばらくそこに並んで坐っていた。十分ばかりすると、千代子は百代の耳に口を付けて、「百代さんあなた宵子さんの死顔を見て」と聞いた。百代は「ええ」と首肯うなずいた。

「いつ」

「ほら先刻さっき御棺に入れる時見たんじゃないの。なぜ」

千代子はそれを忘れていた。妹がもし見ないと云ったら、二人で棺の葢をもう一遍開けようと思ったのである。「およしなさいよ、怖いから」と云って百代は首をふった。

****

田口千代子は松本宵子死亡の当事者だから先に来ていた。妹の百代子は父母といっしょに葬式に来た。百代子が来たのも、なきがらを棺に入れた時に脇に居たことも、千代子は忘れている。三人称で書かれていますが、これは千代子が田川敬太郎に語った内容です。つまり千代子は、自分が記憶を欠損したことを語っている。その前の段で、松本が千代子にやさしく声をかけたことを語っていますが、これも千代子が語った内容です。

松本は千代子が赤ん坊の宵子を可愛がるの見て生前、「そんなに好きならあげるから嫁に行く時持ってゆけば良い」と言っていました。冗談なのですが、もしそうなれば松本宵子が、田口千代子の実質的な娘になります。それは田口千代子の父の田口要作には都合が悪い。松本恒三と田口要作は松本財閥運営方針で対立しています。少なくとも、田口は松本のことを煙たく思っています。

法学部を優秀な成績で卒業した須永市蔵は、例えば大蔵省に入省して財閥へ利権をもたらしてくれるはずでした。しかし松本の悪影響で須永市蔵は半分世捨て人になってしまっています。困ります。

そして雨の日に紹介状を持った訪問客が松本宅に来て、そして千代子が世話をしていた宵子はぽっくり死にます。その紹介状は誰が書いたのでしょう。はっきりとは書かれていませんが、田口ではないでしょうか。宵子が死んだ時、本当はなにかがあったのではないでしょうか。実際父の松本も突然死を不思議がっていました。

その紹介状に関して不審な事があります。田口が田川敬太郎に紹介状を書いてあげた時、住所を書き忘れていました。田川に指摘されて田口は書き足します。もしもその時点で、田口が目の前の田川を、松本が派遣してきた調査要員だと疑っていたのならば、意図的に住所を書き忘れるは狡猾な知恵です。調査要員だったら当然松本の住所を知っていますから、紹介状に先方の住所がなくても、うっかりそのまま受け取ってしまう可能性がある。つまり住所を書かないことによって田口は、目の前の田川が調査要員かどうか調べた。もっとも住所の書き忘れが故意かどうか断言できないのですが、仮に故意だとするならば、すべて辻褄があうのです。

1、田口にとって娘の千代子が松本宵子を可愛がるのは都合が悪かった

2、田口は雨の日に紹介状持った訪問客派遣して、宵子を殺した、手段は不明

3、殺害を目撃したはずの千代子はそこの記憶が欠損している

4、松本は不審に思っている。田口は松本がそう思っていることを知っている

5、だから松本の弟子のような須永市蔵から田川を推薦された時、当初松本からの調査要員ではないかと疑っていた

6、だから紹介状にあえて住所を書かず、田川の様子を観察した

7、千代子は記憶は欠損しているが、なにか不思議に思って翌々日(葬式当日)の記憶欠損について田川に話した

この仮説の問題点は、訪問客が宵子を殺した手段がわからないことです。医者も松本も不思議がる突然死でした。医者によれば「瞳孔も肛門も開いているからもうだめだ」でした。ところで千代子のことを松本は「ガマ」と呼んでいます。ひどい言いようです。カエルのような口だそうです。前作「門」では崖の上の家主の坂井はカエルでした。カエルでは殺傷能力低いですから、田口一族はもしかして、河童なのかもしれません。その時宵子の尻子玉を抜いたのかもしれません。

「それから」の長井代助はヘビ族でした。「門」の宗助もヘビ族です。

「彼岸過迄」では田川敬太郎のヘビステッキが活躍します。須永市蔵も「どぐろを巻く」心の持ち主です。こちらもヘビ系ですね。本作は動物ファンタジー仕立ての軍産複合体探偵恋愛ドラマなのかもしれません。自分で書いてて自分で理解不能です。頭の中でとぐろを巻いてぐるぐる考えましたが、証拠不十分で明快な解になりません、あしからず。

2、髪の戦い

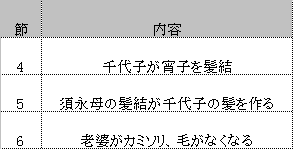

第4章「雨の降る日」で宵子が死んだのは、千代子が宵子の髪を結ってあげた直後でした。千代子はその髪を松本に見せ、父松本は褒めます。宵子はまだにこ毛の段階で、髪を結ったことが無かったのです。

第5章「須永の話」でも髪結の話題が出ます。須永母が髪結を呼んで結います。千代子も結いたくなってひさしぶりに作ります。出来た髪を須永に見せます。須永も仕方がないので褒めます。すると高木の話題になり、須永は高木と比較されて千代子に叱責されます。千代子は髪をいじるとろくなことがありません。

第6章「松本の話」では、旅行した須永がまた髪がらみのシーンを目撃します。もっとも老婆二人です。世話されているほうは既に髪がほとんどありませんが、剃ってもらって、「おおきに」と礼を言います。女の髪が、おそらく男性の軍備です。前二話は髪を誇る話です。最後は髪がなくなり、かつ、そうしてくれた人に礼を言う話です。かくて須永は軍備拡張への反対路線を明快に打ち出します。

この流れで考えると、宵子の死因は「髪を作ったこと」かもしれません。軍備拡大路線の天罰です。となると前の仮説が反故になりますが、現状では判断がつきません。判断ついていないものをこうやって平気で書いているのは、漱石に対する被害者意識があるからです。こんなもん読めるか。漱石はおそらくコナン・ドイルの影響で探偵もの書いたのでしょうけど、「推理小説は大部分が明快に書いてあるから、コントラストで謎が引き立つんですよ」と言いたいですね。本作は最初から最後まで全部謎、のっぺりした謎作品にすぎません。

作者はおそらく軍産複合体が怖かったのでしょう。確かに並の財閥の百倍恐いです。田川敬太郎のような単細胞マッチョが大量に雇われていますからね。玄洋社なんぞに目をつけられた日には、漱石の瞳孔と肛門が開く結末とあいなります。だから一部の人だけに理解してもらえれば良いと、難解な作品書きましたが、一部の人どころか誰にも理解できない作品が完成してしまったのです。だったら書く意味ないのでは。

3、須永市蔵の成長

本作の時系列はこうなります。

読者は現在の「風呂の後」から読み始めます。次の「停留所」で須永市蔵が登場します。

「軍人の子でありながら軍人が大嫌いで、法律を修めながら役人にも会社員にもなる気のない、至って退嬰主義の男であった。少くとも敬太郎にはそう見えた」

書かれていることを信じで、評論のほぼすべてが、「須永は旅行では一時的に成長したが、時系列で後になるとやはり退嬰主義になっている。成長していない」としています。間違っています。性格的に素直で正直な人間は、夏目漱石読まないほうがよいです。相手は狂気のブルファイターです。

田川敬太郎は単純冒険主義者です。幼児のようなものです。田舎の出身です。派手に動き回れば良い男と思い込んでいます。その人物に退嬰主義者と思われるのは、褒め言葉です。「少くとも敬太郎にはそう見えた」と作者も一応伏線張っています。敬太郎にそう見えるだけで、実際は退嬰主義ではありません。目の前に千代子という若い女性がぶら下がっていても飛びつきません。軍備拡張に反対だからです。追いかける敬太郎とは違います。

そもそも敬太郎が千代子を目撃したのは、須永の家でした。須永と千代子の仲はよくなっているのです。結婚するしないは別にして、須永市蔵の心の軸がしっかりしたのでしょう。旅行で成長したからです。

第6章「松本の話」で須永ははじめて自分が継子で、実の母御弓は死んだことを伝えられます。その後旅行して、人丸神社の直前で、

「考えずに観るのが、今の僕には一番薬だと思います。わずかの旅行で、僕の神経だか性癖だかが直ったと云ったら、直り方があまり安っぽくって恥ずかしいくらいです。が、僕は今より十層倍も安っぽく母が僕を生んでくれた事を切望してやまないのです」

と書きます。意味不明ですが、「生んでくれた事を」、というのは「生んでくれたのならと」という意味だと思われます。ここでは仮に、「今より十層倍も安っぽく母が僕を生んでくれたのならと切望してやまない」と考えます。生んだ母は御弓です。鉄砲ではありません。古い武士です。零落して須永家の手伝いになり、やがて須永亡父のお手つきになって市蔵を生み、死にました。古い人間なので、軽薄ではない。重厚すぎる。だから困る。御弓の遺伝です。ところがその直前にも「母」という言葉が出てきます。祖父の銀扇舟遊びのシーンです。

「御祖父さんが昔の通人のした月見の舟遊びを実際にやった話を。僕は母から二三度聞かされた事があります」

ここでの母は無論、育ての母親、須永亡父の妻です。二通の手紙で二人の母が出現しているのです。それでは時系列で手紙より後になる第5章「須永の話」の自分語りでは、ではなんと語られているか。

「僕は自分の嗜好や性質の上において、母に大変よく似たところと、全く違ったところと両方有っている。これはまだ誰にも話さない秘密だが、実は単に自分の心得として、過去幾年かの間、僕は母と自分とどこがどう違って、どこがどう似ているかの詳しい研究を人知れず重ねたのである。なぜそんな真似をしたかと母に聞かれては云い兼ねる。たとい僕が自分に聞き糺して見ても判切り云えなかったのだから、理由は話せない。しかし結果からいうとこうである。――欠点でも母と共に具そなえているなら僕は大変嬉うれしかった。長所でも母になくって僕だけ有もっているとはなはだ不愉快になった。そのうちで僕の最も気になるのは、僕の顔が父にだけ似て、母とはまるで縁のない眼鼻立にでき上っている事であった。僕は今でも鏡を見るたびに、器量が落ちても構わないから、もっと母の人相を多量に受け継いでおいたら、母の子らしくってさぞ心持が好いだろうと思う」

この時点で須永は自分の実の母が御弓だと知っています。その上で育ての母に似たい、彼女は松本恒三の姉ですから、つまり松本財閥の人間になりたいと思っているのです。軍拡に反対しながらも、軍需そのものは否定していません。漱石らしいバランスの良さです。社会判断で二項対立の場合、かならず漱石は現実的にバランスを取ろうとします。イデオロギー的にならない。立派です。

でもこんな時系列グチャグチャ、おそらくコンラッドの悪影響なのでしょうけど、それで組み立てられたら、須永が成長していないと殆どの人が勘違いしてしまうのも仕方がありません。生みの親と育ての親のアウフヘーベンですから、弁証法も入っているかもしれません。田川と須永もアウフヘーベンと言えるでしょう。とにかくわかりにくい。読みにくい。娯楽として非現実的なラインまでいってしまっていると思います。

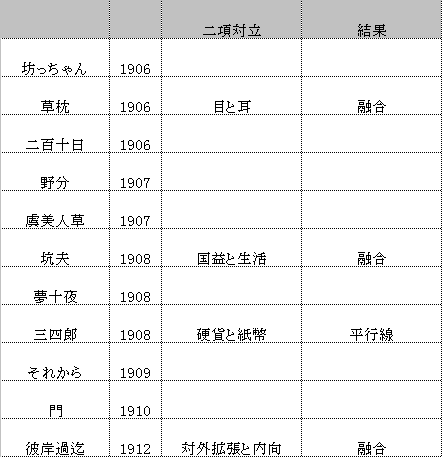

4、構造

漱石の普通の「冒頭集約」+「鏡像構成」ですと

こんな感じです。しかし本作では

こんな感じになります。

鏡像構成なのは誰が見てもそうです。

しかし第一章にやっぱり冒頭集約しています。フォルムとしてはいびつになっています。

ちなみに松本恒三は額にホクロがあります。白毫です。つまりホトケです。妻の名前は御仙です。森本の見た、婚礼衣装を来た女性は閉じている山門(お寺)に向かって歩いていますが、これは田川敬太郎が尾行した松本と千代子のデートを暗示しています。やはり本作は、河童とヘビと神仏入り乱れてのファンタジーではあるのです。ファンタジー性が極端に低いファンタジーですね。

名字でだいたいキャラが別れます。樹木族、田んぼ族、水族です。松本だけキャラが違うように見えますが、それは当代がニートだからで、先代松本は豪快なキャラでした。でも読者にとって「松本」と言えばニートです。工夫としてはあまり上手くいっていません。

だいたい漱石の「二項対立融合物語」は失敗しています。「草枕」は目と耳の物語と読み取ってもらえていない。「坑夫」も二項対立と認識してもらえない。「三四郎」は二項対立としては成功ですが、それは美禰子とよし子のキャラが近く、かつ両者は融合しないからです。「彼岸過迄」も融合物語としては失敗ですから、「二項対立融合物語」はこれまでのところ全敗ですね。しかし、作者が妙にテンション上がる主題ではあるようです。失敗作ですが物凄い力作ではあります。

本作「彼岸過迄」と次の「行人」が全く意味不明 → 夏目漱石の全体像が掴めず闇雲に崇拝するしかなくなる → 日本近代文学全体の理解が進まない、という現象が発生したのだと思われます。よく考えれば当然ですね。日本近代文学最大の存在は夏目漱石、最高責任者は夏目漱石ですから、最大の失敗も夏目漱石以外には実行不能のはずです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?