ブログ記事の作成方法をマスター!初心者でも簡単にできる5ステップ

ブログを書くことは、初心者にとっては簡単なことではありません。しかし、この5ステップをマスターすれば、誰でも簡単にブログ記事を作成できるようになります。

これから詳しく説明しますが、ブログを書くための5ステップとは、

【1】ターゲットを理解する

【2】キーワードリサーチ

【3】タイトル決定

【4】コンテンツ作成

【5】SEO対策

です。

これらのステップを踏むことで、効果的なブログ記事を作成することができます。それぞれのステップにはコツがありますので、こちらの記事で細かく解説をしていきます。専門的で難しい説明をできるだけ避けて、これからブログ記事を書く人が1つずつ学習できるように努力してまとめます。

ブログ記事作成の基礎

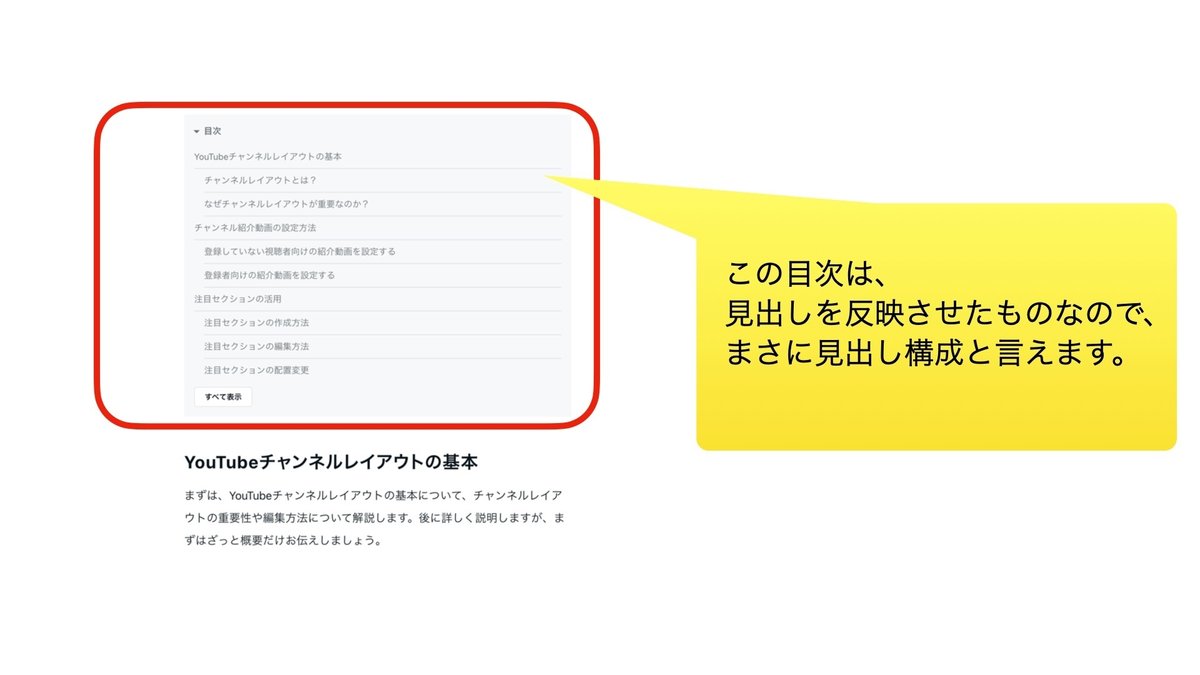

まずは、ブログ記事作成の基礎に焦点を当てて、解説をします。ブログ記事を作成する際には、ターゲット(その記事を読んで喜ぶと想定される読者)を理解し、効果的な見出し構成を考えることが重要です。見出し構成とは、たとえば上記にあるような目次をイメージするとわかりやすいです。

また、人を惹きつけるタイトルやメタディスクリプション(※)の作成、検索エンジン向けの記事最適化など、SEO対策も欠かせません。

※メタディスクリプションというのは、記事の概要を説明した文章のことで、検索結果において記事タイトルの下に表示されることがあります。

これらのポイントを押さえながら、魅力的なコンテンツ=記事を作成し、公開・管理することで、読者の興味を引き、成果を上げることができます。

ブログ記事とは?その目的と役割

そもそもブログ記事というのは、一般的にはウェブサイト上で定期的に更新される記事のことです。

ブログ記事の目的は、読者に有益な情報を提供することや、ウェブサイトのSEO対策の一環としての役割があります。SEO対策というのは、自分のwebサイトを検索エンジンの検索結果で上位に表示させるための取り組みのことです。記事を更新していることも、検索エンジンからの評価ポイントの一つとなります。

ブログ記事を作成する際には、ターゲット(その記事を読んで喜ぶと想定される読者)を理解し、効果的な見出し構成を考えることが重要です。前述の通り、見出し構成とはこの記事の最初の方にある目次のようなものをイメージしていただくと良いです。実際に、この記事の目次は、この記事の見出しをベースに構成されています。

さらに、ターゲットが記事を読みたくなるタイトルやメタディスクリプション(記事の概要を説明した文章)、読者を引き込む文中の画像の選び方など、魅力的なコンテンツ=記事を作成するための工夫が求められます。

また、SEO対策を施した記事を書くためには、検索エンジン向けに記事を最適化するべく、適切なキーワードを選定して活用することが重要です。たとえば、執筆する記事はどんなキーワードで検索をした人を対象とした記事にするのかなどを考えながら記事を作成するのです。

忘れがちですが、ブログ記事の公開後も、記事の管理やアップデートを行うことで、成果を出すための継続的なブログ運営ができます。記事の内容が古くなったりした場合には内容を更新し、読者さんにとって最適なコンテンツであり続けるために管理をするのです。

ブログ記事作成前の準備:テーマの選定と構想

ブログ記事を作成する前に、テーマの選定と構想をすることが重要です。

ブログ記事作成に慣れていないうちは、まずは、自分の得意なテーマや興味のあるテーマを選びましょう。そして、そのテーマに関連するキーワードやトピックを洗い出し、記事の構想を練りましょう。たとえばあなたも、インターネットで特定のキーワードで検索をした際に、新しいブログ記事に出会うでしょう。ですから、ブログ記事を作るときには、

「そのテーマについて知りたい人は、どんなキーワードで検索をするのかな?」

「そのキーワードで検索した人は、どんな流れの記事を読めば知りたいことがわかるのかな?」

ということを構想しておくのです。

この段階でしっかりとした準備を行うことで、ブログ記事の作成がスムーズに進み、読者にとって有益なコンテンツを提供することができます。

ブログ記事の構想を計画する

ブログ記事の構成を計画する際に重要なポイントは、ターゲット(その記事を読んで喜ぶと想定される読者)を理解し、効果的な見出し構成を考えることです。見出し構成は、目次のようなものをイメージしてください。

ターゲット=想定される読者像を理解するためには、まずは読者のニーズや興味を把握することが重要です。

そのテーマについて、読者は何を知りたいんだろう?

記事を読んで、何について納得したいんだろう?

記事を読んだあと、何をしたいんだろう?

記事を読んで、どんな気持ちになりたいんだろう?

そのテーマについて知りたい人が、他にも興味がありそうなことはなんだろう?

こうしたことを考えておくのです。

次に、上記のような読者のニーズに基づいて、もう少し具体的な固有名詞や数字など、ターゲットが知りたい内容を具体化して考えます。

ターゲットはどんなキーワードで検索をするかな?

解決策として提示するのはいくつだと読みやすいかな?

どれくらいの数字を目標としている人たちだろう?

などと、より読者の知りたいことや興味を具体的に洗い出して書き留めておいてください。このような記事作成前のメモが、後々の記事のクオリティに影響します。

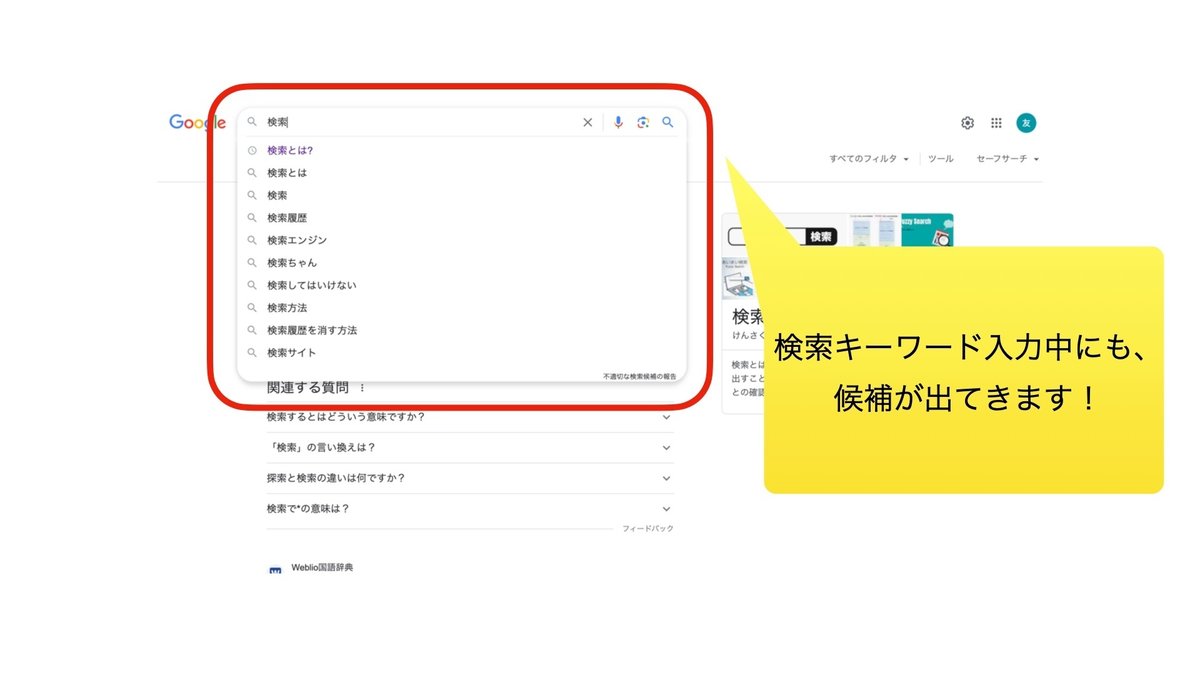

そのあと、効果的な見出し構成を考える際には、上位表示を狙うキーワードを考慮し、SEO対策を施した記事構成を考えることが求められます。SEO対策については細かく挙げると難しくなりますが、シンプルにまとめると「検索ユーザーが知りたいことを網羅し、検索ユーザーにとって読みやすい記事を評価する」というのがGoogleの方針だと思ってください。ですので、先ほど説明したように読者のニーズをまとめたら、実際に検索エンジンで、その読者がそのテーマについて知りたいときに検索しそうなキーワードで検索をしてみてください。実際に検索をすると、検索キーワードの候補が検索窓や検索結果の中に出てきます。

このように、実際に検索をしながら、もともと想定している読者ニーズに合っていて、なおかつ検索ニーズのあるキーワードを、その記事で上位表示を狙うキーワードとして選定します。

また、見出し構成についても、上記のように選定したキーワードで実際に検索を行い、特に上位10位にある記事などの見出し構成や目次をチェックして、ライバルよりも読者ニーズに対して適切な構成を作り上げます。

「自分が想定している読者のニーズに応えるためには、ライバルの多くが説明しているこの説明は入れた方が良いな。」

「ライバルの多くは、この見出しが入っているけど、読者ニーズから考えて、これはいらないな」

「この説明をするなら、この話もしておいた方が良いな。ライバルはやっていないけど、読者ニーズに応えるならそれが良いはずだ。」

などなど、実際にライバル記事をチェックすることで気づけることも多いので、ライバルチェックは必ず行います。ブログ記事作成は、記事を作る前に勝負が決まります!

これらのポイントを押さえながら、ブログ記事の構成を計画することで、特定のキーワードで上位表示を狙える、魅力的なコンテンツ=記事を作成することができます。

ターゲット=読者を理解する

良いブログ記事を作るためには、ターゲットを理解することが重要です。ここでいうターゲットとは、あなたの記事を読むことが期待される特定の読者のことです。ターゲットとなる読者を理解することで、彼らのニーズや関心を把握し、それに合ったコンテンツを提供することができます。具体的なターゲットを理解するためには、以下のようなことについてリサーチを行い、共起語(そのターゲットにそのテーマを説明する際に頻繁に使う言葉)を洗い出すことが役立ちます。

ターゲットの悩みや望み

ニーズ(自覚している悩み/自覚していない悩み)

関心(関連して興味のあること)

要求(記事を読んで、どんなことを知りたいの?)

趣味

好み

年齢層

性別

職業

趣向(どんな価値観のある人たちかな?)

記事を書く前には、ぜひ上記のような項目についてまとめたリストを作り、上記のようなターゲットにそのテーマについて説明する際に頻繁に使う言葉(=共起語)などもピックアップしてみましょう。このように、ターゲットを理解した上でコンテンツ=記事を作成してください。

効果的な見出し構成とは?キーポイントを押さえる

ブログ記事における見出しとは、まさにこの一文のすぐ上にある「効果的な見出し構成とは?キーポイントを押さえる」といった、本でいうところの「各章のタイトル」にあたる、その記事の中にある小さなタイトルのことです。

また、見出し構成というのは、今説明した見出しを列挙して作った、その記事全体の流れのこと。

たとえば、上記の図は、私が以前に書いたnoteの記事の目次です。この目次は、noteの機能で挿入したもので、記事中の見出しがそのまま目次に反映されるようになっています。ですから、上記の目次は見出し構成そのものと言えます。

ブログ記事を作るときには、ここまでに説明したように、まずはターゲット=読者について理解を深めます。次に、そこからいきなり文章を書いてしまうのではなく、最初に見出し構成を作って、文章の流れ=構成=大枠を決めるのです。

読者のニーズなどについて定義ができたら、検索エンジンを使って、そのターゲット=読者が検索をしそうなキーワードで検索をしてみてください。検索結果の中、あるいは検索キーワードを入力する場所に、下の図のように検索需要のあるキーワードの候補が出てきます。

このように、実際に検索をしながら、自分が想定している読者のニーズに合っていて、なおかつ検索需要もあるキーワードを見つけます。それが、あなたがその記事において上位表示(検索結果で良い順位を取ること)を狙うSEOキーワードということになります。

このSEOキーワードのことも意識しながら、どんな見出し構成であれば、そのキーワードで検索をする人にとって最適な内容になるのかを考えます。

このときにも、やはり実際に検索をしてリサーチするという方法が役に立ちます。実際にブログ運営やSEO(検索エンジン対策)のプロなら、必ずやる作業です。上記のように選定したSEOキーワードで実際に検索をして、特に上位10位にあるような記事の見出し構成や目次をチェックします。その上で考えるのです。

「自分が想定している読者のニーズに応えるためには、ライバルの多くが説明しているこの説明は入れた方が良いな。」

「ライバルの多くは、この見出しが入っているけど、読者ニーズから考えて、これはいらないな」

「この説明をするなら、この話もしておいた方が良いな。ライバルはやっていないけど、読者ニーズに応えるならそれが良いはずだ。」

たとえば、上に列挙したように、ライバルの構成を見て気づくこともたくさんあります。ブログにアクセスを呼び込むためには、検索エンジンに評価されて、検索結果で上位に表示される必要があります。この対策のことをSEOというのです。そして、検索エンジン(中でも中心に考えるべきGoogle)は、検索ユーザーにとって最適な記事を評価するという方針であるため、シンプルなポイントに絞ると、そのキーワードで検索した場合においてライバルよりも、そのキーワードの検索ユーザーにとって知りたいことが網羅されていて、さらに読みやすい記事であることを目指します。

ですから、上記のようなポイントについてライバルリサーチをしながら考え、記事の見出し構成を整えるのです。

自分が作った見出し構成を見て、、、説明が足りないところはありませんか?逆に、ニーズに対して不要で邪魔な構成は入っていませんか?

そのようにチェックしてみてください。

魅力的なコンテンツの作成

この章では、ブログ記事の作成方法について、魅力的なコンテンツを作成するためのポイントをまとめました。興味を惹くタイトルとメタディスクリプション(※)、読者を引き込むために文中に挿入する画像の選び方、そして記事の言語とトーンについて、具体的な方法や注意点を解説しています。SEO対策(検索結果で上位表示させるための対策)も意識しながら、魅力的なコンテンツを作成するための具体的な手順を紹介しています。

※メタディスクリプションというのは、記事の概要を説明した文章のことで、検索結果において記事タイトルの下に表示されることがあります。

興味を惹くタイトルとメタディスクリプションの重要性

あなたのブログ記事に辿り着く読者さんは、どんな道のりを経て、あなたのブログ記事に訪れると思いますか?

おそらく、下のようなパターンが多いと予想できるのではないでしょうか?

検索エンジンで知りたいことを検索する

検索結果からタイトルや説明を見て、読みたい記事を選ぶ

記事にアクセスして記事タイトルを目にして、本文を読む

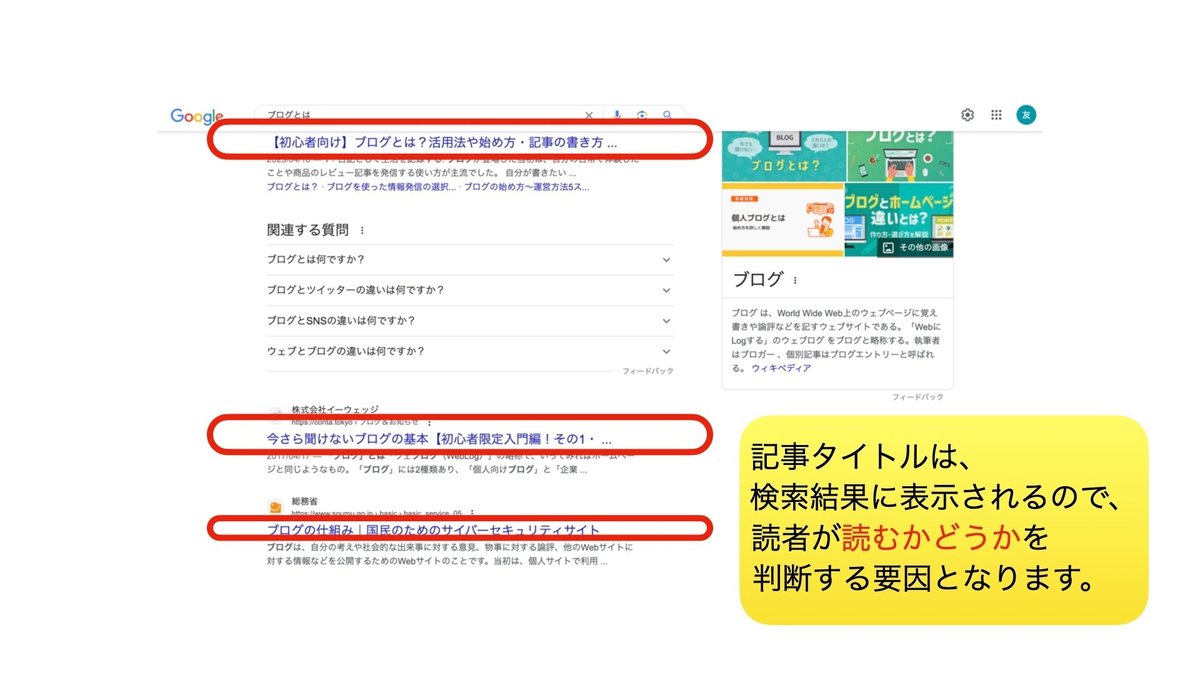

第一に、上記の「2」に注目をしてください。あなたが設定する、記事タイトルやメタディスクリプション=記事の概要を説明した文章は、下の図のように検索結果にも表示されます。

ということは、あなたのブログ記事に訪れる読者は、まず検索結果の中から「気になるタイトル」「気になる説明=ディスクリプション」を選ぶという作業をするわけです。

したがって、ブログ記事のタイトルや、記事の要約であるメタディスクリプション(ディスクリプション)は、あなたが何となく付けて満足できれば良いのではなく、、、

ターゲットとなる読者にとって、魅力的である

ということが、とても大切なのです。

追加して説明をすると、ここまでにも少し書いてきたように「どんな検索キーワードで検索した人を対象とするのか」という「SEOキーワード」を盛り込んだ記事タイトルにすることも大切なのですが、それと同じくらい、、、

ターゲットとなる読者にとって、魅力的である

ということが、あなたのブログ記事に対して、検索結果から実際にアクセスを呼び込むためには大切なのです。

ですから、ここまでに説明したように、ターゲットの理解などを丁寧に準備することが前提となるのです。

読者を引き込む画像の選び方と作り方

たとえば、今お読みいただいているこの記事ですと、記事の最上部には、全体のイメージ画像となるアイキャッチ画像がございます。念の為に、下にも載せておくと、このブログ記事の最上部には、こんな画像が挿入されています。

記事の冒頭には、このようなアイキャッチ画像を入れることで、その記事の全体的なイメージを認識してもらいやすくなります。

もちろん、このようなイメージ画像は、文中に挿入しても良いでしょう。文中に使う画像は、

イメージ画像

解説画像(図解)

事例写真や実例イラスト

などなど、用途に応じて使い分けると良いでしょう。例えば、この記事ではすでにここまでの段階で、何枚かの図解画像を使っています。具体的には、下のような画像がここまでに出てきています。

この記事のように、何かを説明する趣旨の記事の場合は、図解や実例画像を示した方が分かりやすいことがあります。

もしくは、解説系の記事ではなくても、先述したようにイメージ画像があることで記事の内容を読者が想起しやすくなるので読みやすいという狙いもあるでしょう。

文字だけの記事よりも、ところどころ適切な画像が入っていた方が読みやすいというのは何となくイメージができると思います。あるいは、まさにそのイメージ通りで、不要な画像が多すぎると、読者にとって逆に読みづらくなることも想像ができるでしょう。

ちなみに、先ほどお見せした図解画像は、MacのKeynoteというスライド作成アプリで作りました。(かんたんです)

ちょっと下に、Keynoteでかんたんに図解画像を作る方法を載せますが、MacのKeynote以外のスライド作成アプリや画像編集アプリでも、ほぼ同じような編集システムなので、これを参考に画像を作ってみてくださいね。(もちろん、ちゃんとした画像編集アプリの方が綺麗だけど、ここでは初心者さんでもかんたんに取り組めそうなスライド作成アプリで画像を作ることを説明しますね。)

まずは、Keynoteで作ったスライドを画像に変換する方法から。

次に、Keynoteを使って図解画像を作るときによく使う基本の操作を。

ここではMacのKeynoteを例に出しましたが、多くのスライド作成アプリや画像編集アプリでは、ほぼ同様の操作で画像編集できますので、参考にしてくださいね。

ちなみに、キャプチャ画像や自分で撮影した画像を使うパターンではなく、イメージ画像を挿絵としてブログ記事内に入れたい場合は、画像作成に慣れていない人でも

Canvaで作成する

フリー素材を使う

という方法が考えられると思います。Canvaも、使い方に慣れてくればテンプレートなども豊富なのでかなり便利です!

また、フリー素材のサイトとして有名どころをご紹介すると、

などがあります。

フリー素材サイトを使うときには、しっかりルールや規約を読んだ上でお使いください。また、インターネット上にある画像は全部自由に使って良いわけではなく、誰かが作ったり撮影したりした画像、文章、動画、音声などには著作権がありますので、検索で見つけた画像などを無断で使うことは民事・刑事的な責任が発生する可能性があります。フリー素材サイトの場合も、各サイトごとに「全部著作権フリー」というところもあれば、「この使い方はNG」などのルールがあるところもあるので、必ずそうしたルールはご確認ください。

とはいえ、この章で書いたように、図解や実例画像、イメージ画像などをブログ記事の中に差し込むことで、あなたのブログ記事が読者にとってより読みやすい魅力的なコンテンツとなります。

記事の言語とトーン:読者に合わせた表現を心がける

ブログ記事の作成方法において、記事中の言語とトーンは非常に重要です。読者に合わせた表現を心がけることで、より多くの人々にアピールしたり共感してもらったりすることができます。

特定のターゲットに向けて記事を書く際には、その読者が実際に使用する言語やトーンを理解することが不可欠です。例えば、記事を書くときには、次のどちらが良いのでしょうか?

専門性の高い共起語(そのテーマについて説明する際に頻繁に使う言葉)を活用するべき

どんなレベルの人であっても理解ができる読みやすい言葉を活用するべき

その答えは、その記事で想定しているターゲット=読者によります。つまり、想定される読者に合わせた表現や言葉を使うことを心がけることが重要なのです。

また、SEO対策を施した記事を書く際にも、読者に合わせた表現を使用することで、検索エンジンでの上位表示を狙うことができます。検索エンジンは、より検索ユーザーに役立つ記事を評価して上位表示させますので、

どんな検索ユーザーがターゲットなのか

その人たちは、そのテーマについて普段どんな言葉を使っているのか

といったことを、よくよく調査しながら、使う言葉や言い回しなどを工夫してみてくださいね。

読者に価値を提供し、興味を引くために、上記のように言語とトーンに注意を払いながら記事を作成しましょう。

SEO対策を施した記事を書く

SEO対策を施した記事を書く際には、以下のSEOの知識を考慮すると、効果的です。

検索エンジン最適化

キーワード選定

内部リンク

外部リンクの活用

メタディスクリプションの最適化

画像の最適化

構造化データの活用

パーマリンクの最適化

初心者の方にもできるだけわかりやすいように、一つずつシンプルに解説をしたいと思います。

検索エンジン最適化とは

検索エンジン最適化とは、検索結果において自分または自社のwebサイトを上位に表示させる取り組みのことです。これを「Search Engine Optimization」と呼ぶのですが、この頭文字をとって「SEO」といいます。

少しだけ細く説明をしておくと、検索キーワードによっては、広告によって表示されているサイトが上部に並んでいる場合があると思います。広告によって表示されているサイトは検索結果にも「広告」と書いてあるので、わかると思います。

それらの広告によって掲載されている領域以外で、検索結果として表示されている領域を「自然検索」または「オーガーニック検索」といいます。

SEO=検索エンジン最適化で上位表示を狙うのは、この自然検索の領域です。もちろん、検索結果において上位表示されるほどアクセスの増加が見込めるわけです。(正確にいうと、検索需要のあるキーワードで上位表示できるほどアクセスの増加が見込める。)

広告によってサイトにアクセスを集めるのか、SEOによってサイトにアクセスを集めるのかは、それぞれメリットとデメリットがあり、理想を言うのなら「最終的には、SEOからも広告からも、両方からアクセスを集められると良い」と言える場合もあります。ただしこれは、事業の状況や、参入している市場の状態、マーケティング戦略にもよるので、一概に「広告とSEOを、このように使い分けると良い」と定められるわけではありません。

ただ、一応わかりやすいように、代表的なメリットとデメリットをまとめておきます。

<SEOのメリット>

広告に比べてコストがかからない

成功すれば長期間アクセスを呼び込める

SEOを強化すると、結果的に価値の高いサイトになる

ファンを増やせる可能性もある

結果として、優良顧客が増加しやすい一面がある

<SEOのデメリット>

上位表示させるには時間がかかるという覚悟は必要

検索エンジンのアルゴリズム(仕組み)の影響を受ける

順位が入れ替わることもある

<広告のメリット>

SEOと比べて、とにかく早く掲載される

少額から取り組むこともできる

期間限定のキャンペーンページやLPなどには向いている

広告の設定などは自社で管理できる

各種データを取得した上で最適化できる

<広告のデメリット>

広告なので、コストはかかる

競合が多い(または強い)キーワードでの広告出稿はコストがかさむ

予算、成約率、顧客獲得単価など、各種数値の管理と分析が絶対に必要

上記のような点が、代表的なポイントでしょうか。よく読んでいただくとわかりますが、それぞれ一長一短なので、「どの選択をするのがベスト」と言い切ることはできません。それは、その取り組みにおける狙いや戦略によって変わるからです。

とはいえ、SEOはコツコツとやること以外には金銭的なリスクは小さいので、この記事でまとめたポイントを意識しながらブログ運営を楽しんでいきましょう!

キーワード選定とは

SEOにおけるキーワード選定とは、そのサイトまたは記事において、検索エンジンの検索結果で上位表示を狙う検索キーワードのことです。

たとえば、自分が書いたAという記事が、「ブログ 書き方」というキーワードで上位表示されてほしい!という意図を持って書いているのなら、まさに「ブログ 書き方」がこの例におけるキーワードということになります。

上の例では「ブログ」という単語と「書き方」という単語、二つの単語の間にスペースを入れて、一つの検索キーワードとしています。あなたも、何かについて検索するときに、いくつかの単語をスペースを入れながら検索することがあるでしょう。たとえば、横浜のデートスポットを探しているとき、「横浜 デート おすすめ」などと検索しますよね。このように、複数の単語から成るキーワードを、SEOの分野では「複合キーワード」や「ロングテール」と呼びます。逆に、単語一つをキーワードとする場合は「単一キーワード」などと呼びます。

あるいは、競合=ライバルサイトのレベルも高いけど、検索需要が多くチャンスが大きいキーワードのことを「ビッグキーワード」と呼び、検索需要が少ないキーワードのことを「スモールキーワード」と呼ぶことがあります。

最初のうちからビッグキーワードで上位表示を狙うのはかなり無理があります。ビッグキーワードは、ライバルもガッツリと対策をしていますから、かんたんに順位を抜かすことは難しいのです。

はじめのうちにおすすめなのは、次の条件を満たすキーワードです。

ライバルサイト=特に上位10位のサイトが、個人のブログなど、あまり強い対策をしていないものばかり

検索需要は少なめではあるけど、集客目標から考えると十分である

複合キーワード(ロングテール)である

この記事で、ここまでにも書いたように、実際に検索エンジンで検索をすれば、検索結果やキーワードの入力欄に、キーワードの候補が出ますよね?

実際に、上記の図のように検索エンジンを使って、関連キーワードや、サジェストキーワード(検索窓に出てくるキーワードの候補)から、

ライバルサイト=特に上位10位のサイトが、個人のブログなど、あまり強い対策をしていないものばかり

検索需要は少なめではあるけど、集客目標から考えると十分である

複合キーワード(ロングテール)である

この条件に近いキーワードを探し、そこから攻めていく(つまり、そのキーワードについて記事を書く)のが、最初のうちは良いでしょう。

あるいは、Googleのキーワードプランナーを使うと「検索ボリューム=検索需要」や「競合性」が調べられますよ!

この章に書いたような「まずは比較的かんたんなキーワードから攻める」という作戦が良い理由として、まずは小さいキーワードで着実に上位表示を目指していき、それを積み重ねる中で検索エンジンからサイト全体の評価を高めてもらうことで(これをドメインパワーといいます)、最終的にビッグキーワードでも勝負しやすくなる。という狙いが挙げられます。

なんの世界でもそうですが、世界チャンピオンになりたければ、まず小さい大会のチャンピオンになりなさいということです。SEOも同じなので

ライバルサイト=特に上位10位のサイトが、個人のブログなど、あまり強い対策をしていないものばかり

検索需要は少なめではあるけど、集客目標から考えると十分である

複合キーワード(ロングテール)である

この条件に近いキーワードから、上位表示を狙っていくと良いでしょう。

内部リンクとは

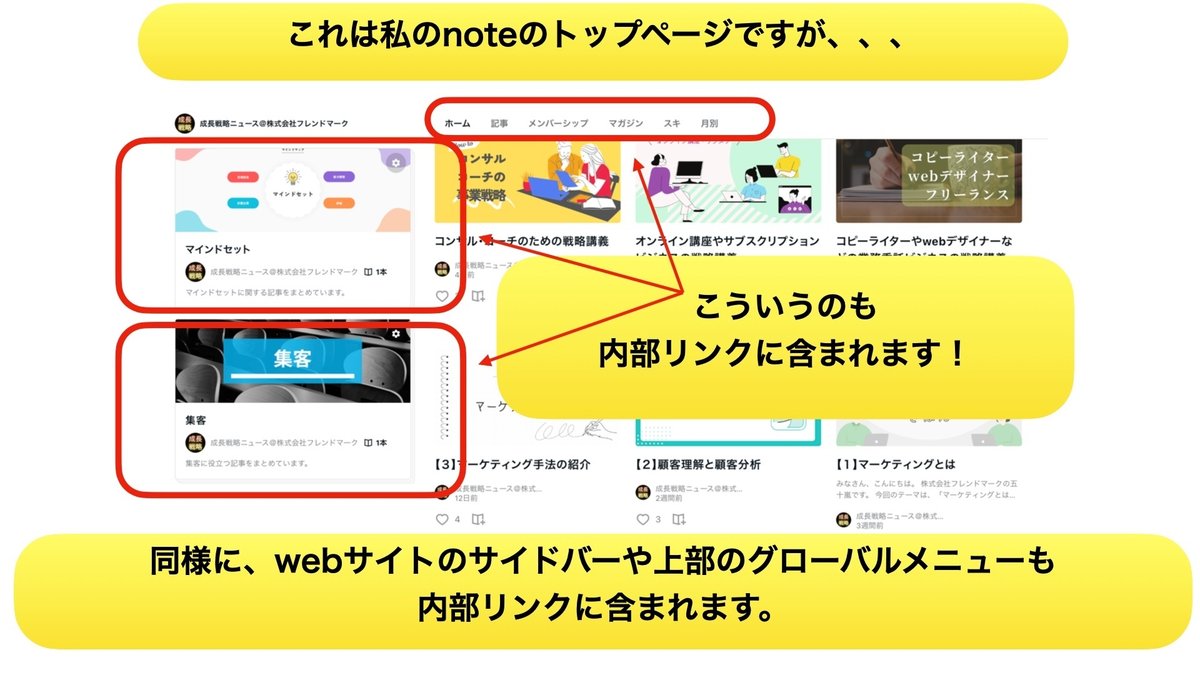

SEOにおける内部リンクとは、同じwebサイト内にあるページ同士をつないだリンクのことです。

例えば、YouTubeのチャンネルレイアウトについて書いた、以前の私の記事があります。

上記の文章の「YouTubeのチャンネルレイアウト」という言葉にはリンクがかけてあり、実際にそれについて書いた私のnoteの記事へとつながっています。

このように、同じサイト内にある別のページに対して送ったリンクを内部リンクと呼びます。

この内部リンクは、検索エンジンがあなたのサイトの中を調査して評価するときの「道しるべ」にもなるので、SEO対策として有効です。ただし、次の点に注意してください。

リンクを送る側の記事において、リンクの必要性がその記事の脈絡上、正しいこと

リンクを送られる側の記事が、リンクを送る側の記事のアンカーテキスト(リンクがかけてある文言)やその前後の文章にしっかりと関連していること

サイトのユーザー(読者)にとって、情報を得るために使いやすい存在であること

つまり、いくら内部リンクが検索エンジンからの評価を得るために有効だとはいえ、なんの関連性もない記事へとリンクをかけたり、ユーザーを困惑させるようなリンクの配置や使い方であっては逆効果だということです。

たとえば、この記事の中から「内部リンク」という言葉にリンクがかけてあり、あなたがそれをクリックしたところ「美味しいパンの作り方」という記事に飛んでしまった場合、その内部リンクは、関連性もなければ、ユーザーであるあなたにとっても邪魔な存在となってしまうでしょう。もちろんこれは極端な例ですが、内部リンクはあくまで、ユーザーにとって使いやすい存在という前提を守るようにしてください。

わかりやすい例は、Wikipediaでしょう。Wikipediaは、その文中に使った語句について、別のWikipediaの記事で解説されている場合、内部リンクが送られていますよね。これは非常に綺麗な内部リンクの使い方です。

正確にいえば、内部リンクは、記事中の文言にかけるリンクだけでなく、サイドバーやグローバルナビゲーションなど、サイトの左右や上部のメニューにあるバナーやボタンから発生しているリンクも含みます。

noteなどはプラットフォーム側で綺麗に整えてくれますが、WordPressなどでwebサイトを自作する場合は、内部リンク構造をきちんと整理することでSEOに良い影響が出ることが期待できます。

外部リンクとは

上の章で、内部リンクの説明を読んだあなたなら、もう「外部リンク」については想像ができるでしょう。外部リンクとは、あなたのwebサイトのページから別のwebサイトのページへと送られたリンクのことです。

ちなみに、外部リンクを受け取っている状態のことを「被リンク」と呼びます。たとえば、あなたがあなたのブログで、私のこのnoteの記事を紹介してくれて、あなたのブログ記事内には私のこの記事のリンクが貼ってあるとします。この場合、そのリンクは外部リンクです。そして、もう少し詳しくいうと、私から見ればそれは「被リンク=受け取っている外部リンク」です。あなたから見た場合、それは「発リンク」と言います。

まとめますと、

外部リンクとは、外部のサイトとつながっているリンクである

被リンクとは、外部リンクを送られている側から見た言い方

発リンクとは、外部リンクを送っている側から見た言い方

ということです。

ちなみに、被リンクが多いとSEOでも有利になる傾向が強いです。理由をかんたんに表現すると、「いろんなサイトから推薦されているサイト」という構造になるからです。

ただし、注意があります!そのような構造を狙って、自作自演で被リンクを作る手法がSEOにはあります。つまり、上位表示をさせたい本命サイトがあり、そこに被リンクを送るだけの内容の薄っぺらいブログを自作自演で作るという方法があるのです。こうした方法は、当然ながら検索エンジンのガイドラインに反するやり方です。こうしたやり方をブラックハットSEOと言います。(ガイドラインに則った正しいやり方は、ホワイトハットSEOと言います。)

自作自演の被リンクは、全く効果がないわけではありません。が、長期的に見ればそのようなブラックハットSEOは、もちろん検索エンジンに見つかり、ペナルティ判定を受けて検索順位を落としてしまいます。

仮に、自分がきちんと運営している優良なサイトが複数あり、実際に内容が関連しているのでサイト間で外部リンクを送っているというのなら、問題のない話です。しかし、被リンクの数を増やすことだけを目的に、内容の薄いブログを大量生産して被リンクを増やすのはおすすめ致しません。昔なら通用した方法ですが、現在の検索エンジンはその辺りは軽々と見破りますから、その時間があるのなら一つでもユーザーのためになる記事を増やした方が良いでしょう。

実際に、きちんとユーザーのためになる記事を書いていけば、本当に外部のサイトの運営者さんが「これについては、この記事にまとまっているよ」という感じで外部リンクを送ってくれますからね。そのように、正当な外部リンクを増やすべく、この記事の前半で書いたような「ユーザーのための記事作成」を心がけることが大切です。

メタディスクリプションの最適化とは

メタディスクリプションというのは、記事の概要をまとめた短い文章のことです。

SEOの観点から、メタディスクリプションが強烈な効果があるかというと、微妙なところです。ただし、上の図のようにメタディスクリプションに記述した文言は、検索結果にも表示されますので、検索結果から検索ユーザーを呼び込む上で役に立ちます。

WordPressに、「All in One SEO」などの、SEOに役立つプラグインを入れている場合、ディスクリプションを記事ごとに設定できると思います。あるいは、WordPress以外のブログシステムでも「ディスクリプション」とか「記事の概要」とか「記事の説明文」みたいな入力項目がある場合は、それがメタディスクリプションとして反映される可能性が高いです。

この記事は、ブログ初心者向けの記事なので、HTMLコードを直接入力する方法については、混乱を避けるために詳しく書きませんが、<head>~</head>内に、

<meta name="description" content="ここに、ディスクリプションの文言を入力します。">

こんな感じで記述します。

ただ、コードの直接入力は、初心者さんにとっては難しい上に、ミスをした時のリスクもあるので、まずは、先ほど説明したようにブログシステム側で「ディスクリプション」とか「記事の説明文」みたいな入力欄があるかどうかを確認しましょう。

もし、そういう設定項目がない場合でも、先述のとおり、さほどSEO的には影響しないので気にしなくても良いです。ちなみにnoteは、ディスクリプションについてユーザー側で設定できるオプションは無いように見受けられますが、note自体がかなりSEOに強いので、気にしなくて大丈夫です。

ちなみに、メタディスクリプションを記述できる場合、その文字数は50文字〜100文字程度を意識すると良いでしょう。というのも、Googleの検索結果に表示されるのがPCで全角120文字くらい、スマホだと50文字くらいなので、大体50文字〜100文字を意識して記述すると良いと思います。スマホからの検索ユーザーのことを加味して、特に前半に検索ユーザーがその記事に訪れたくなる概要をまとめると良いですね。

もし、SEOも意識してメタディスクリプションの文言を決めるのなら、上位表示を狙っているキーワードも盛り込むと良いです。

ですので、ポイントをまとめると、

文言は50文字〜100文字くらいにまとめる

特に前半の50文字で、検索ユーザーを呼び込む概要をまとめる

その記事で上位表示を狙うキーワードも入れる

もし、メタディスクリプションを設定できなくても大きくは影響しない

まずは、このような認識からスタートして大丈夫だと思います。

画像の最適化とは

ブログ記事において、画像が読者を引き込むためにも大切であることは、ここまでにも説明しました。

では、SEOの観点からはどうでしょうか?

みなさんもご存知のように、最近は検索エンジンの「画像検索」という機能があり、これがかなり使われています。ですので、画像検索の結果からサイトにアクセスが来ることもあるのです。

ブログ記事に使う画像は、

イメージ画像や挿絵

図解などの解説画像

事例として示す画像やイラスト

などがあることをここまでに説明しました。

これらのことを踏まえて、画像についてのSEO対策をピックアップしてみます。

オリジナル画像を使う

記事に関連する画像を使う

alt属性(代替テキスト)やキャプションも書く

画像に関連したファイル名にする(ただし半角英数字で)

JPEG、PNG、GIFのファイル形式にする

画像の容量は重すぎないようにする

一応、私の方で、初心者さんでも取り組みやすそうな順番で書いてみました。1、2はまさに読んだとおりなのでご理解いただけると思います。

3についてですが、alt属性(代替テキスト)というのは、画像が表示できないときに代わりに表示されるテキストのことで、これは検索エンジンに対して「その画像が何であるか」を教える役割もあります。

キャプションというのは、挿入した画像の下などに表示する画像の説明みたいな文言です。たとえば、下の画像を見てください。

画像のすぐ下に「メタディスクリプションの意味」という文言が書かれていますよね。これがキャプションです。noteでも画像を入れると入力欄が出てきますので設定できます。

アップロードする画像のファイル名も、検索エンジンが「何の画像か」ということを判断する上で影響することがあるようです。ただし、日本語のファイル名ではなく、たとえば「how-to-seo」みたいに半角英数でファイル名を記載しましょう。

あとは画像の形式ですね。これはJPEG(ジェイペグ)、PNG(ピング)、GIF(ジフ)の形式をGoogleが推奨しているので、これに合わせると良いでしょう。

画像の容量は、重たすぎると表示速度などに問題が出て、結果としてSEO的にも不利です。画像編集ツールの機能を使って圧縮したり、オンライン上でも画像を圧縮できるサイトなどもたくさんあるので、そうしたものを活用したりして工夫をしましょう。

実はまだ細かい工夫はいくつかあるのですが、初心者さんが取り組み始める上では、まずはここまでのような点に気をつければ問題ないです。

オリジナル画像を使う

記事に関連する画像を使う

alt属性(代替テキスト)やキャプションも書く

画像に関連したファイル名にする(ただし半角英数字で)

JPEG、PNG、GIFのファイル形式にする

画像の容量は重すぎないようにする

最後の方の説明は難しいと感じた人もいるかもしれませんが、最初の方の項目はわかりやすいと思うので、少しずつ意識してみましょう。

構造化データの活用とは

最初に申しておきますと、この「構造化データの活用」はブログ初心者さんにとってはハードルが高いので、一応かんたんにだけ説明しておきますが、初心者さんにとっては、この章以外のSEOから取り組まれることをおすすめします。

構造化データというのは、HTMLで書かれた構文(webページの構成を表現したコンピュータ言語)を検索エンジンに伝えるためのデータのこと。検索エンジンがあなたのサイトの中身をチェックしに来るロボットのことをクローラーというのですが、構造化データを活用することでクローラーがあなたの記事の内容をより認識しやすくなるのです。

SEOの観点からの効果は、大きく2つ挙げられます。

サイトの評価がされやすくなる

検索結果に構造化データが表示される

1については、確かに構造化データの活用によって検索エンジンのクローラーがサイト内のコンテンツを認識しやすくなるので、より検索エンジンに評価してもらいやすくなる傾向があります。ただし、初心者さんに安心してほしいのは「構造化データを活用しないと、上位表示されないということではない」という点です。

SEO、つまり検索エンジンがあなたのサイトを上位表示させるかどうかを決めるポイントは、たくさんあります。そのうちの一つには、構造化データの活用がありますが、それだけではありません。

この記事で紹介してきたような、優良なコンテンツであることを意識していけば、たとえ構造化データの活用をしていなくても上位表示されることは多々ありますので、その点は安心して良いでしょう。もちろん、ライバルが強い「超ビッグキーワード」などに挑むときには、この辺の技術も考慮するべきなので、将来的に覚えた方が良い方法ですが、今すぐでなくても構いません。SEOでは、できることから始めるのが大切です。

さて、2点目で挙げました「検索結果に構造化データが表示される」という件ですが、下の図を見てください。

普通ですと、検索結果にはページのタイトルとディスクリプションが表示されます。これは、この記事でもここまでに説明しました。

実は、構造化データを活用することで、上記のように検索結果の時点で豊富な情報を載せることができるのです。(このことをリッチスニペットとか、リッチリザルトといいます。)

もちろん、検索結果でこのような表示ができるというのは、そこから検索ユーザーが実際にサイトにアクセスすることを誘発しますので、PV数の向上(アクセスアップ)につながります。

実装の仕方ですが、ここからさらに初心者向けではないため、書くかどうか本当に迷ったのですが、少しだけ紹介することに留めておきます。ただ、HTMLなどの知識がある程度わかる人は、下の情報だけでも十分に実装できるはずです。(わからない人は、先述のとおり今は気にしなくてOKです!)

第一にGoogleの構造化データ マークアップ支援ツールというのがあるので、それを活用することです。構造化データに活用したい情報を選択したり入力したりした後、構造化データが実際に出力されます。出力された構造化データをダウンロードして、自社のwebサイトのHTMLにて<head>タグに構造化データを追加すれば完成です。

他にもいくつか方法はありますが、慣れていないうちは上記の方法がおすすめかな〜と思います。あとはWordPressなどの場合は、プラグインとかを活用したり、そもそもSEOに強いテーマを使うなどの方法が考えられます。

たとえば、プラグインですと

などがありますが、WordPressあるあるで、英語のプラグインだったりします。あとは有料ということもあるので、その辺のハードルも多少はあります。

ということで、構造化データの活用は、少し初心者さんにはハードルが高い項目。あまり不慣れなうちにHTMLを触ってしまうと、サイトが崩れるリスクもあるので、無理にやらずにテスト用のサイトなどで試しても良いかもしれません。ただ、webサイトの運営に慣れてきたら取り組めますので、ゆくゆくはお試しください。

パーマリンクの最適化とは

パーマリンクというのは、かんたんにいえば、webサイトの各ページのURLのことです。ブログシステムによっては、この各記事のURLは自動で付けられたものから変更できないのですが、WordPressなどのパーマリンクを変更できるブログシステムもあります。

たとえば、noteの場合はパーマリンクの変更はできませんよね。(けど、noteってSEOにすごく強いのでおすすめです。)

先にお伝えしておくと、パーマリンクの設定そのものがSEOに大きな影響を与える可能性は低いです。ですので、仮に設定できないシステムを使っている場合でも不安になる必要はありません。

一方、パーマリンクを自分の好きな文字列で設定できるシステムの場合は、少しだけ工夫をすると良いです。というのも、URLが長すぎたり、ページの内容と無関係のURLだったりすると、ここまでに説明した「被リンク」を獲得しづらいなどの影響が多少は考えられるからです。また、サイトに訪れるユーザーにとっても、その記事のURLが「ん?」と思うような羅列だと、その記事をシェアしたり、閲覧することに、多少疑念が生じてしまう可能性もあります。

このような小さなリスクをあらかじめ除外しておくために、パーマリンクを設定できる場合には次のような点に気をつけて文字列を作ると良いでしょう。

半角英数字で表記する

内容と関連する文言か、わかりやすい番号などにする

長くなりすぎないように注意する

複数単語の組み合わせはハイフンを活用する

すでにSEOの効果がある記事のパーマリンクは変えない

このような点に気をつけると良いです。

例えば、この記事のような内容であれば「how-to-seo」とか、内容と関連する語句を半角英数字で記述します。

「https://〇〇.com/how-to-seo/」みたいな感じですね。

これを

「「https://〇〇.com/SEOのやり方/」みたいに日本語にしてしまうと、URLは自動的に英数字に切り替わるので、非常に長いグチャグチャな英数字の文字列に勝手に切り替わってしまいます。

上記のような点に気をつけてパーマリンクを整理していくと良いのですが、すでにSEOの効果が出ている記事のパーマリンクを後から変えると、そのSEOの効果がなくなる可能性が高いので(URLが変わるので新規ページ扱いになりますし、既存の被リンクがURL変更によって無効になってしまうため)、パーマリンクを設定するのは「これから記事を公開するとき」にしましょう。

検索エンジン向けに記事を最適化する方法

SEO対策を施した記事を書く際に必要なポイントを複数この記事でまとめてきました。

最初からすべてを意識するのは難しい場合には、「その記事で上位表示を狙うキーワードを選び、それについて文章を構成する」ということに特に注意してみましょう。キーワード選定は、検索エンジンでの上位表示を狙うために欠かせません。また、選んだキーワードを自然な形で記事内に活用することで、検索エンジン向けに記事を最適化することができます。これらのポイントはこの記事でここまでに書いてありますので、ご活用いただき、魅力的なコンテンツを作成しましょう。

これについて、少し補足しつつ下にもまとめますね。

キーワード選定のコツと文章内での活用法

キーワード選定と文章内での活用は、SEO対策において非常に重要です。

まず、サイトのテーマに関する関連キーワードの洗い出しを行いましょう。それらの中から各記事で上位表示を狙うキーワードを選びます。それらを文章内で自然な形で活用することが求められます。キーワード選定のコツなどは、今読んでいるこの記事で説明しているので振り返ってくださいね。

また、共起語(それについて説明するときに頻繁に使う単語)を活用することで、より専門性の高いコンテンツを作成することが可能です。

これらのポイントは、特定のテーマに関する専門的なwebサイトの運営だけでなく、いわゆるブログ記事の作成方法においても重要です。ここまでのポイントを押さえながら、SEO対策に優れたコンテンツを作成していきましょう。

ブログ記事の公開と管理

ブログ記事は公開したら終わりではなく、その後の管理に関しても重要なポイントがあります。そうです、ブログは記事の作成と管理の2つが大切なのです。

たとえば、記事作成についても、公開前の最終チェックなどは忘れがちなポイントです。また、公開後についても、記事管理、アップデートの重要性を理解し、継続的なブログ運営で成果を出すための準備を整えましょう。SEO対策を施した記事を書き、品質を保つことで、上位表示を狙うための一歩を踏み出すことができます。

ブログ記事のプレビューと最終チェック

ブログ記事のプレビューと最終チェックは、記事作成の最後のステップであり、非常に重要です。この段階でしっかりと記事をチェックし、修正することで、読者にとってより価値のあるコンテンツに仕上げることができます。

記事のプレビューでは、全体のレイアウトや文章の流れ、画像の配置などを確認し、最終チェックでは誤字や脱字、リンクの正常性など細かな部分まで確認します。

これらの作業を丁寧に行うことで、完成度の高いブログ記事を提供することができます。

公開後の記事管理とアップデートの重要性

ブログ記事の公開後、記事管理とアップデートに気を配ることは、SEO対策や読者の利便性を考える上で欠かせません。

特に、検索エンジンのアルゴリズム変更による影響や、最新情報の提供が求められるため、定期的な記事の更新や修正が必要です。

検索エンジンのアルゴリズムというのは、かんたんに言えば、「どんな評価基準をもとにして、検索結果の順位を決めるか」という仕組みのようなもので、Googleの検索アルゴリズムのガイドラインは、年間数回のペースで変化があります(変化の大小は毎回違います)。そのため、このような最新情報にも目を光らせる必要があります。

もちろん、検索エンジン対策以外の意味でも、記事の情報が古いと、あなたの読者さんを混乱させてしまうため、そういった意味でも記事のメンテナンスには気を配りましょう。

そのように、古い情報が残っていると読者の信頼性にも影響が出るため、アップデートは積極的に行うべきです。そのためには、記事管理の計画を立て、定期的なチェックや改善を行うことが重要です。

まとめ

ブログ記事作成の基礎からSEO対策まで、ブログ記事の作成方法について詳しく解説しました。これらのステップをしっかり押さえて、継続的なブログ運営で成果を出すために取り組んでみてください。

ブログ記事作成の5ステップを総復習

ターゲットを理解する

キーワードリサーチ

タイトル決定

コンテンツ作成

SEO対策

上の5つのステップに従ってブログ記事を作成するのが基本です。この記事では、そのためのポイントをできるだけ初心者さんが学んでいけるようにまとめました。

ぜひ、こちらの記事を何度も見直して、お役立ていただければと思います。

継続的なブログ運営で成果を出すために

ブログ記事の作成において、継続的な成果を出すためには、想定されるユーザーのニーズを理解し、そのニーズに応える専門記事を作っていきましょう。

ただし、専門記事といっても、読みづらいものでは意味がありません。想定されるターゲットが使っている言葉についても理解し、そうした言葉を共起語(ひんぱんに使う言葉)として文中に使うことも大切です。

そのほか、この記事で書いたように、

キーワード選定と文章内での活用

検索エンジン向けに記事を最適化する

興味を惹くタイトルとメタディスクリプションの設定

など、SEO対策を施した記事を書くためのポイントを積極的に活用しましょう。

また、読者を引き込む画像の選び方や記事の言語とトーン(言い回しや表現)にも注意を払い、想定される読者が最後まで読める記事を意識しましょう。効果的な見出し構成を事前に準備することも大切です。

これらのポイントを押さえながら、ブログ記事の作成方法を少しずつ習得し、継続的なブログ運営で成果を上げるべく、ブログ運営を楽しんでくださいね。

この記事が参加している募集

よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!