ディスレクシアは使用している神経系統が違う?

〜研究しても良いと思えた一つのキッカケ 1〜

ディスレクシアについての定義の中で、どの機関も共通してあげているものの一つが「神経生物学的原因に起因する」というものです。これは、”読むために使う脳の神経系統が、よく読める人とディスレクシアの人とでは違う”ということです。

同じ「読む」という行為を、ディスレクシアとされる人は違った神経系統を使って読んでいるということです。逆に、「読めて」いても、この「違った神経系統」で読んでいる人を「ディスレクシア」と呼ぶということもできます。「違った神経系統」で読む限り、非常に流暢に読める人には追いつけない、ということで、「勉強はできるけど、ディスレクシア」「大人になるにつれ、読めるようになってくるが、ディスレクシアの人は、支援がないと、生涯、読みに関して流暢にならないか、読む時に大変な疲労を伴う」という「現象」が起きてきます。

この内容を知った時に、私は自分の問題意識である「認知処理様式の違いによる学習方法の違いというのは、存在するのだ」「だから研究対象になりうるのだ」という自信を持てたのですが、どうしてそうなったのかを説明するために、もう少し、ディスレクシアの「神経系統」の話を、簡単に書いてみます(トライ!)。

・・・・・・・・・・・・・・・

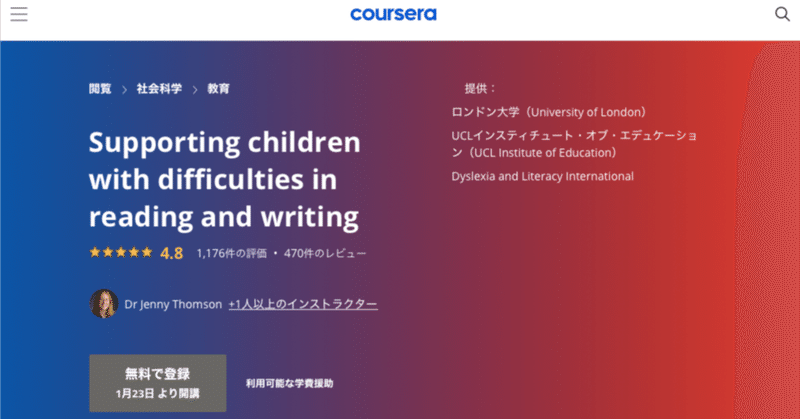

*以下は、認知処理ではなく、「ディスレクシアという”困った”現象」を解明するための研究に基づくお話です。今回は主に『Overcoming Dyslexia 〜頭はいいのに本が読めない 読み書き障害(ディスレクシア)の全て』(英語版2003年 日本語版2006年 サリー・シェイウィッツ著 PHP研究所発行)と『Supporting children with difficulties in reading and writing 』ロンドン大学教育研究所・ディスレクシアインターナショナル提供の講義内容によります。

(なるべくnoteの記事は1000字以内にまとめたいと思っているのですが、長くなりそうな予感がするので、次の記事へ)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?