ボカコレ2023夏備忘録

ボカコレ2023夏に出ました。

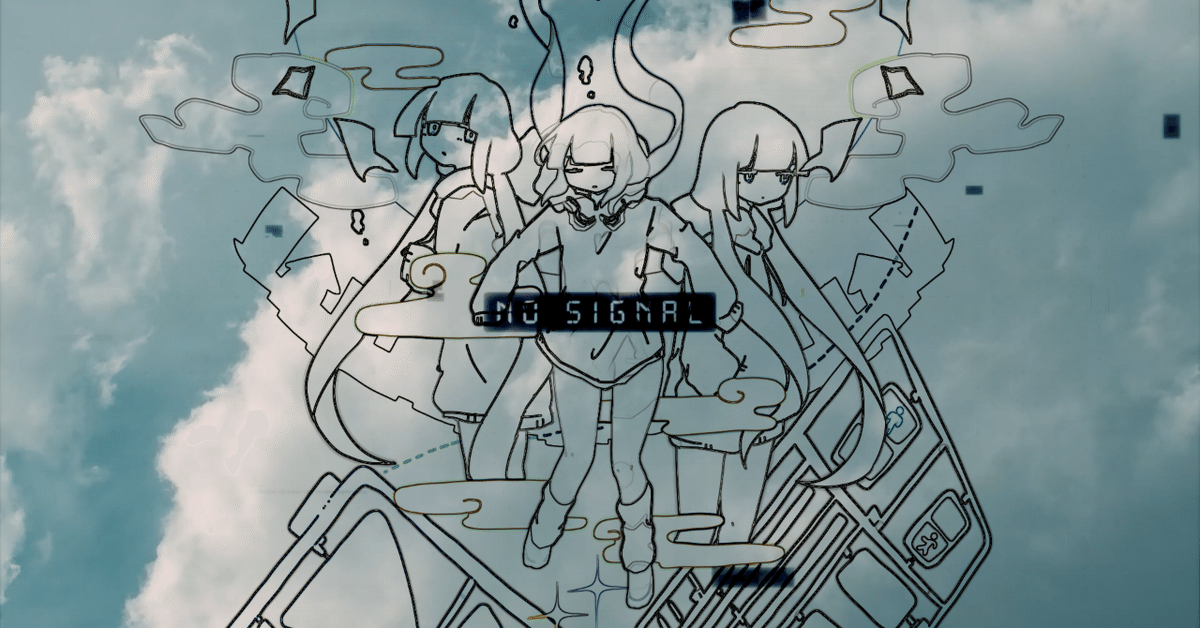

これです。

稲葉曇さんのシンクタンクをリミックスさせていただきました。歌詞が好きなんですよね。ボカロによくありがちな難しい言葉を多用した歌詞じゃない。ちゃんと日常的な言葉を使いつつも詩的な表現をしているすごい歌詞です。自分もいつかこんな歌詞が書けるようになりたい。

それに調声も曲の雰囲気とマッチしているし、ミックスも歌詞の世界観と調和しているんですよね。素晴らしい楽曲です。

そんな楽曲を今回恐れ多くもリミックスさせていただきました。リミックスの際に考えたこと等色々書いていきます。タイトルで備忘録とは書きましたが、もうすでにいろいろなことを忘れています。これ以上忘れないように早めに書き始めます。

リミックスについて考えていること

完成された楽曲のリミックスをするのが時々馬鹿馬鹿しく感じられる時があります。とくに自分は昔から原曲厨と呼ばれる類の人間で、東方をよく聞いてた時なんかは原曲が一番だと考え、リミックスは意識的に避けてきました。

でもDTMを始めだすと、好きな曲をリミックスしたくなってきてしまうんですよね。そんな時、原曲厨としての自我が顔を見せます。特にリミックスしようと思ってる曲は、自分が好きな曲です。なぜ自分が好きなのかと言ったら、それはその曲の編曲、歌詞、コード、メロディー、リズムといったすべての要素がうまく結合しているからです。この調和をわざわざ崩してまで、リミックスするべきなのかという疑問が沸き起こります。

結構悩みました。ただ自分はそれなりに答えを出したうえで、リミックスを公開していますので、すでにある程度考えはまとまっています。自分はリミックスという行為を、楽曲の持つ世界観の部分的な再解釈という風に定義しました。例えば、原曲が「別れ」をテーマにした楽曲で、編曲が「別れ」のノスタルジーを表現しているとするなら、アレンジでは「別れ」のエモーショナルな部分だったり新たな出会いの予感といった部分に着目して編曲を変更するとかそういった具合です。

元の曲と違うジャンルの曲に変えるだけでも、ある程度リミックスとしては成立します。もちろんそういうリミックスも作ります。ただ理想としては、歌詞の世界に潜り込んでその世界観を自分なりに再解釈して自分なりのアレンジを作りたいと常々考えています。

今回のリミックスに至るまでの経緯

もうほとんど覚えていません。2022-09-17から制作に取り組んでいたようです。思い出しながら書いていきます。

たしかサークルの合宿から帰ってきて半日くらいで『ラグトレイン』のリミックスを勢いで仕上げた後、リミックスの告知がバズって調子に乗って、またリミックス作りたいなって思ったのがきっかけだった思います。ちょうどそのころ『シンクタンク』の原曲のほうが公開されていて、感動してリミックス作ろうと考えたんだと思います。『ラグトレイン』のリミックスの方では、leroyのriccky bobbyに衝撃を受けて、アグレッシブなサウンドに潜むテクニカルさであったりノスタルジーみたいなのを入れ込もうとしました。まぁ次は違うことをしようと思い『シンクタンク』のリミックスはテクノをベースとしようと考えました。同じことをやるのはあんまり好きじゃないんですよね。

#ボカコレ2022秋小出し情報#ボカコレ2022秋

— Ableman Live ボカコレ2023夏Remix (@AblemanLive) September 17, 2022

間に合えば投稿します。

稲葉曇(@inabakumori)さんのシンクタンクのテクノリミックスです。 pic.twitter.com/h9sqv0tOXd

昔のWIPが出てきました。この人最初にビートから作ってますね。かなりMinimalな楽曲展開です。もともとMinimal Technoとかが好きなんです。特に中1・中2あたりは、音数多いEDMだったり、展開が多い音ゲー曲は好きではなかったですね。今は全然そんなことはないですが。

自分は小5あたりからずっとサカナクションが好きで、サウンド感であったり、音楽の向き合い方であったり、歌詞の世界の全てが好きなんです。今回はもともと好きだったサカナクションの路線へ原点回帰してみようと思いました。せっかくなんで、サカナクションの曲貼っておきます。

音声について

前回のボカコレの傾向を見ても、キラキラした感じの音感の曲が上位を占めていたような気がするので今回のリミックスでもそこらへんは意識しました。

リズム隊のパーカッションはキラキラしつつもしっかりと輪郭のある音を使いました。音楽の本質はリズムにあると考えているので、音の明瞭さというのは自分にとっては絶対に外せない要素です。

サカナクションが影響を受けたrei harakamiの影響も多分あります。まだ詳しくは聞けてないんですけど『owari no kisetsu』だったり『ばらの花 Remix』は結構好きです。音は結構シンプルなんだけどリバーブとかディレイで魅せてくるあの感じが好きなんですよね。輪郭がないように見えて、リズムの緊張感があるあの感じが好きなんです。

ボーカルの処理は結構複雑なことやってます。Ableton のGrain DelayとかSpectral ResonatorのGranularモードでGrain感を付与しました。Grain感強すぎてぐちゃぐちゃにならないようには気を付けました。リバーブとかかけてボーカルに空間を埋める役割を担わせるのも結構好きなんで、そういうこともしてます。

あとボーカルのメリハリは意識しました。サビとかラスサビ前とかは透き通った声が聞こえるように、Grain感を消したりReverbの設定変えたりしました。

キックの音色は最後まで迷いました。クラブミュージック的な音圧の高いキックを選ぶのがいいのか、それともエレクトロニカ的な低音があまりないキックを選ぶのがいいのか迷いました。けど音圧でゴリゴリ押していく感じのキックはどうしても合わなかったので、若干クリック感のあるキックを使いました。クラブミュージック的な正解の音ではないのかもしれないけど、それが良かったと思っています。

何か正解があると思い込むのはよくないですね。特に特定の音楽ジャンルの曲ばかり作っているとそのジャンルのアプローチが正解だという風に誤解してしまうことがあると思います。あくまでもジャンルのアプローチはアプローチの一つに過ぎないと思うことが大事だと思いました。

映像について

映像に関してはすごく悩みました。というかどういう映像にすればいいかわかりませんでした。ラグトレインのリミックスの時は元の映像が動いていたので楽だったんですけど、今回は一枚絵だったのでなかなか案が思い浮かびませんでした。2023春ボカコレ開催時点で、音声はもうできていたので映像ができていれば今回のリミックスもそこで投稿する予定でしたが、まだできていなかったので、投稿はできませんでした。

そんな感じで全然動画はできてなかったんですけど、今回のボカコレが始まる2日前に急に「今回絶対に投稿するぞ!」って決意して、動画を作り始めました。あと今回の動画編集を早く終わらせるためにDavinci Resolveの有料版を買いました。4万ぐらいしたんですけど結構快適に使えているので満足しています。

動画を編集するときには、動画全体のメインカラーを決めようと意識しています。今回だったら青と白ですね。『ラグトレイン』のリミックスは赤と黒メインで編集したんでそれの逆を行こうという思いもありました。あと音の透明感があるので、自然の感じも出そうと思いました。あとは歌詞に含まれる印象的な風景、「交差点」「沈む」とかそういう風景映像をフリー素材のサイトから落としてきて使いました。私は映像編集の技術があまりないのでフリー素材を大量に落としてそれを重ね合わせて動画を作っています。

字幕の表現にはちょっと遊びごごろを入れました。歌詞に「思い出してもらいたい」とか「僕を包み隠す」とかあって、忘れられていく自分への悲しみみたいなのが根底にあります。なので字幕もそれに沿ってあえて見えづらくして隠した箇所も結構あります。

あと動画を編集してるうちに、この曲が破局を歌っている恋愛ソングにしか聞こえなくなってしまったんですね。なので破局をする前の二人の思い出の象徴として、実写の風景映像を多用しました。

総評とボカコレ。音楽シーン 目標

今回は80位を頂きました。キリが良いですね。応援してくださった皆さん本当にありがとうございました。

今回の反省点としては事前の告知をあげられなかったことです。niconicoのアナリティクス見てみると、Twitterから飛んで曲を聴くっていう人が多かったので、事前に告知を打っておいて期待感と認知度を高めてから当日に臨んだほうが良いのかなと思いました。それを考えるとニコニ広告に費用を費やすより、Twitterの広告に費用を費やしたほうが良いのかなとも思いました。今回は結構気合を入れていて前回に引き続き1500円程度をニコニ広告に投入しました。それだけ期待値が高かった分、もう少し上位に食い込みたかったなという思いはあります。しかし動画のクオリティー・音声のクオリティーともに自分の納得のいくものができ、また多くの人に喜んでいただけたようですので満足しています。

ランキングで上位に行きたいという思いがないわけではないんですけど、それって上限がないんですよね。15位以内とったら、10位以内に入りたくなるし、2位になれたら今度は1位になりたいと思う。1位になったらなったで今度はボカコレより大きなフィールドで活躍したいと思うようになると思うんですよね。プロとして曲を作ったりしていれば、そういう数値的な指標をもとに向上を目指していくことは食っていくために重要だとは思うんです。ただアマチュアの人はそういう目標設定をしても疲れるだけだし、何しろ商業的な成功にとらわれないっていうアマチュアの良さを失うだけになると思うんですよね。

ボカロ界隈に限らず今のアマチュア音楽シーンを見ていて思うんですけど、その界隈の中で実績を挙げて知名度だったり再生数を得たり、ブランド力の高いレーベルから曲をだしたりすることがゴールになってしまっていると思うんです。そういう小さなコミュニティーの中で評価を得ようとしている内向きの音楽でいいのかっていう問題もありますし、アマチュアが縮小版の商業みたいなことをしても結局メジャーのレーベルには勝てないっていう現実もあります。

また一億総クリエイター時代とも呼ばれる現代社会の、「みんなクリエイターになれる。なろう。」みたいなノリが怖いんです。趣味領域にまで、成功であったり生産性みたいなのを持ち出すのは明らかに歪なんですよ。本来自分が楽しめればいいだけなんですけどね。ボカコレみたいにランキングがつくイベントに参加すると精神的に疲れてしまうのは、自分もこういう現代社会の価値観に取り憑かれているからなんでしょう。

ただ前回のボカコレに引き続き今回のボカコレでもフォロワーさんが増えたし、楽曲との素敵な出会いもたくさんありました。また多くの方に曲も聞いていただけました。そういう人とつながる場としてこういうイベントには参加していきたいです。こういうイベントに参加して交流を図りつつ、作曲や映像の表現の試行錯誤を楽しみながら一生音楽を続けられたらなと思っています。

最後にはなりますが、ここまで僕の長い文章をお付き合いいただいた皆さん本当にありがとうございました。

動画を応援してくださった皆さんも本当にありがとうございました。

またどこかでお会いしましょう。(次のボカコレとかで)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?