「注視します」「善処します」「持ち帰ります」が口癖の私たち“検討使”へのアドバイス

私は決断をできるだけ先延ばしにするダメな人間です。どうしようもない人間なんです。

たとえば、何か誘いがあったときに、予定を決めるのがそもそも嫌なので「行けたら行く」と言うのですが、当日になって本当に行くような迷惑な男なのです。主催者としては参加者リストからはじいたヤツがいきなり顔を見せるものだから面食らうはずです。

そんなわけで、「緊張感をもって注視します」「検討します」が口癖のあのお方にはシンパシーを禁じえません。

さて、そんな決断力のない優柔不断な人間へのアドバイスが、羽田康祐k_bird『無駄な仕事が全部消える超効率ハック――最小限の力で最大の成果を生み出す57のスイッチ』に載っているのでご紹介しましょう(Kindle版がかなり売れています)。

私も改めて読んでみます。

悩む→決める

何か新しいことを始めるときに、なかなか決めることができずに悩んでしまうのは、よくあることだと思います。しかし、「悩んでいる状態」が長く続いてしまうと、そこで段取りがストップし、全体の生産性を大きく落としてしまいます。

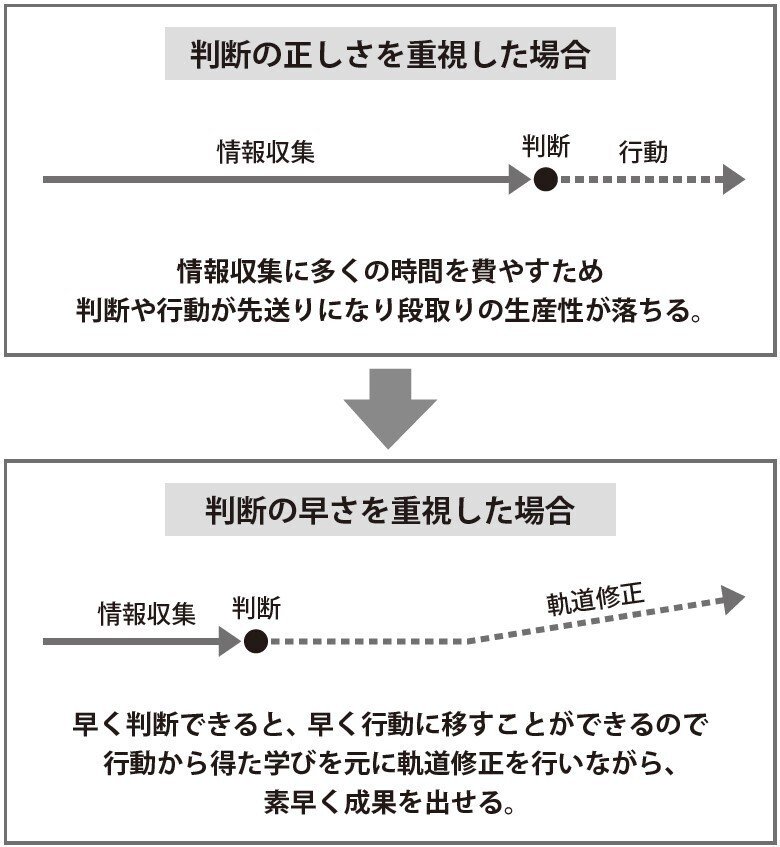

ありがちなのが、「間違った判断」を恐れるがあまり、必要以上に情報収集に逃げてしまうパターンです。いったん情報収集に逃げてしまうと判断を先延ばしにするクセがつき、全体の進捗を止めてしまう結果になってしまいます。

また、複数の選択肢の中から1つに決める際、選択肢全部に時間をかけてしまうと、段取りの生産性は落ちてしまいます。

このように「判断の早さ」は、手を動かす「作業スピード」以上に段取りの生産性を決定づけてしまうのです。

人はつい、不確実な未来に対して判断を下そうとするとき、「もし、判断が間違っていたら……」と悩んでしまいがちです。

しかし神様でもない限り、未来のことを完全に予測するのは不可能ですから、どこかの段階でベストと思える判断をしていくしかありません。その際に、ぜひ次の3つのポイントを意識してみてください。

ポイント1:「判断の正しさ」より「判断の早さ」

ポイント2:「判断する期限」を決めておく

ポイント3:「判断後のアクション」に集中する

ポイント1:「判断の正しさ」より「判断の早さ」

そもそも、その時々の局面で絶対確実な情報が100%入手できることなどありえません。どのような判断も、結局は「やってみなければわからない」のですから、必要最低限の情報が収集できたら早めに判断・行動するクセをつけることが重要です。

すると、たとえその判断が間違っていたとしても、早い段階で「この方法ではうまくいかない」「その原因は〇〇」という学びも得ることができます。

つまり、方針転換の判断も早めにできるようになるので、結果的に段取り全体の生産性を高めることができます。

ポイント2:「判断する期限」を決めておく

仕事の生産性が高い人は、何をいつやるかという段取りも上手ですが、判断の期限が明確です。そして判断する期限が来たらその時点で情報収集作業をストップし、今ある情報のみで合理的な仮説を立てて、判断を下すのです。

情報過多の時代においては、どんなに情報を集めても「どれも正解に思えるし、どれも不正解に思える」という状況は当たり前に頻発します。だからこそ、判断する期限をあらかじめ設定しておかないと、ズルズルと何も決まらない状態が続いてしまうことになります。

ポイント3:「判断後のアクション」に集中する

一度判断を下したら、「その判断は、本当に正解だったのか」「判断を間違えていたらどうしよう」と悩み続けることに意味はありません。すでに判断を下してしまっているのですから、考えるべきは「何をしたら、その判断を正解にできるか?」という「次のアクション」です。

あらゆるビジネスは、過去ではなく未来に向けてなされます。だとすれば「判断する前」に正解が決まっているわけではなく「判断した後」にどう動くかで、正解になるかどうかが決まるのです。

決断力がなさすぎて「何もしてないじゃないか!」と批判を浴び、「うるせえ!オレだって決められるんだ!」と逆ギレした挙げ句(傀儡の「理屈じゃねーんだ」の指示があったという報道もあり)、決断したことが非難轟々なんですから、ホント、泣きっ面に蜂です。

せっかく早く決めたのですから、「ポイント1」にあるように、方針転換の判断も早めにできるはずなのですが、これができないのも、決められない人間の性なのでしょう。気持ち、痛いほどわかります。

それとも、断固とした決意があるのでしょうか。それならそれで、そう言えば、支持者からは熱烈な後押しを受けるはずですが、それもできない……!

結局、自分1人では持て余す事柄については、民主主義の原則にのっとって、みんなで多数決なりすればよかったということでしょうか。

(編集部 いしぐろ)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?