「児のそら寝」 解説

高校1年生向け

言語文化

1. どんな話なのか

児が寝たふりをしてぼたもちを食べ損ねそうになるが、ことなきを得る話。寝たふりのバレるシーンがいちばんの笑いポイント。

2. 本文の「核」

・児は食い意地がはっていると思われたくないため、寝たふりをする。

・僧が起こしてくれないため、計画が狂う。

・時間差で返事をしたため、寝たふりがバレる。

3. あらすじ

*「現代語訳(口語訳)」ではありません。

「(単語や文法はわかるけど)古文がわからない」場合、現代語訳を読んでいるうちにストーリーの筋が追えなくなっていることが多い。よって、ここでは「現代語訳」をよりマイルドにした「あらすじ」を載せる。

ただし、テストの解答は文法に基づいた「現代語訳」でないと点数にならない。「あらすじ」がわかれば「現代語訳」も簡単にできるので、読んだ後に試してみてほしい。

むかしむかし、比叡山延暦寺に児(子ども)がいた。ある退屈な夜に僧侶たちが「ぼたもちを作ろう」と提案した。

児はその提案を喜んだが、ぼたもちが完成するまでわざわざ起きているのも僧侶たちに悪いと思い、寝たふりをすることにした。

そうこうしているうちに、ぼたもちができたようだ。僧侶が児を起こす。だが、ここで起きては寝たふりがバレる。もう一度声をかけられたら起きよう。すると問題発生。ある僧侶が「小さな子どもだから寝てしまったんだよ。起こさないでおこう」と言い出した。

このままではおはぎを食べられない。焦った児は、今さら返事をして起き上がる。その不自然極まりない様子を見て、僧侶は(なんだ、寝たふりだったのだな)と気づき、大笑いするのであった。

4. テストに出そうな重要箇所

① 歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに直せ

古文で登場する日本語の使い方(「あはれ」「いふ」など)を「歴史的仮名遣い」と呼ぶ。現代で音読するときは、現代風の読み方ーー「現代仮名遣い」に直す必要がある。

歴史的仮名遣い→現代仮名遣い には法則があるが、正直たくさん音読する方が手っ取り早い。すらすら読めるようになるまで練習しよう。

読み方が不明な場合は、最後に授業ノートを載せるので参照してほしい。

② 重要語の読み

③ 重要語の意味

9番の「な起こしたてまつりそ」は必ずでると考えてよい。「な……そ」は陳述の副詞(呼応の副詞)といって、1フレーズにセットで登場した際、決まった訳をしなければならない語。今回は「〜するな」(禁止)と訳す。

他にも、1番「つれづれ」、6番「おどろく」、8番「念ず」なども頻出だ。「おどろく」「念ず」は現代と意味がまったく違うので、ひっかからないように注意すること。

④ 出典

定期テストに出すにはややマニアックだが、念のため。

⑤ 「寝たるよし」とあるが、児がそのようにした理由を答えよ。

まず、「寝たるよし」=「寝たふり」ということを理解する。古文の記述問題も基本的な考え方は現代文と同じだが、一度古語を訳す必要があるぶん難しく感じやすい。

手順としては

1. 傍線部の前後から材料となる部分を探す。

2. 訳す。

3. 合体させて一文にする。

4. 問題文の指示に合うように調節する。

となる。

今回は、直前に「しいださむを待ちて寝ざらむも、わろかりなむと思ひて(作り上げるのを待って寝ないでいるのも悪いと思って)」とあるので、ここを使う。このままだと主語がわからないので、解答に「ぼたもち」を付け足し「ぼたもちができるまで起きているのは悪いと思ったから。」となる。

要求字数が多い場合、「どう悪いのか」の説明も求められていると思われる。よって、「ぼたもちができるまで起きているのは催促しているようで悪いと思ったから。」が妥当である。

*「催促している」は「食い意地が張っている」「欲張りだと思われる」等でもよい。

⑥ 「わらふことかぎりなし」とあるが、僧が笑ったのはなぜか。

定番の問題。起きるタイミングがつかめず、ぼたもちを食べ損ねると焦った児が長時間たったにも関わらず返事をしたため、寝たふりがバレたのである。よって、「無期ののち〜いらへたりければ」を使えばよい。

「長時間たった後に返事をして、寝たふりしていたことがバレたから。」が正答となる。

* 現代人からすると、このシーンは「だからなんやねん」と思うだろう。が、古典ではこういった……「古典ジョーク」が満載である。慣れよう。

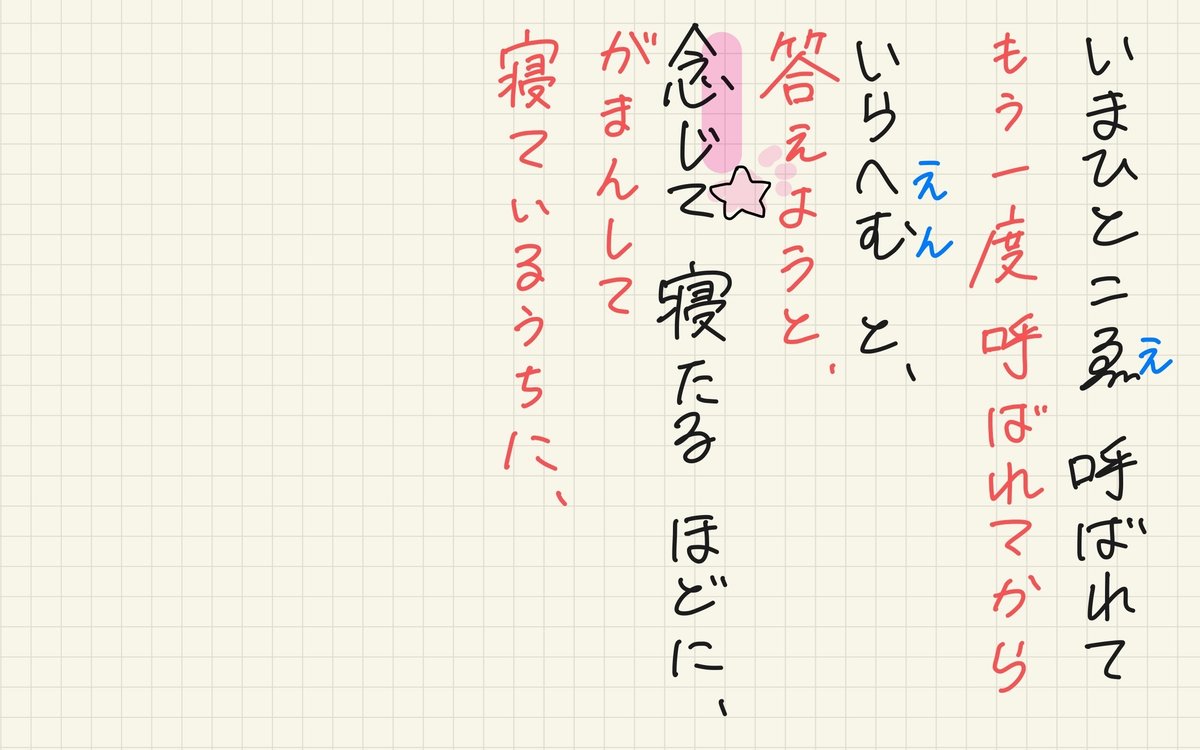

5. 授業ノート公開

*電子黒板に写す用なので、文字が大きくページ数が多いです。

*青が現代仮名遣い、赤が現代語訳です。

6. おわりに

「児のそら寝」はそれほど複雑な話ではない。が、高校最初の古文ということで苦戦する人も多いだろう。まずは読みと重要古語を完璧にすること。

ストーリーや訳を丸暗記する必要はまったくない。「核」となる部分を押さえれば、記述問題にも対応できる。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?