『かつてそのゲームの世界に住んでいたという記憶はどこから来るのか』(郡司ペギオ幸夫)第1章について

郡司さんの意図するところを説明するとするとどうなるかというと、これは正直、わかりやすくパラフレーズするのが非常に難しい。なぜなら、カニッツァ図形の認識メカニズムの説明に通常は図地反転は使われず(不必要であるばかりかむしろミスリーディングなので)、郡司さんの意図はそもそもそこにはないと推測されるからである。郡司さんはカニッツァ図形を説明しようとしているのではなく、それを導入として順次天然知能概念についての議論を深めようとしているのである。

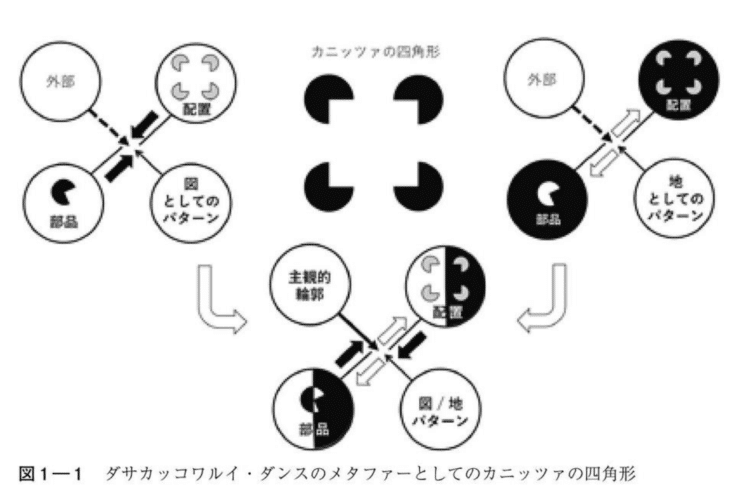

その観点から図1-1を捉えるならば、図地反転させた右上の図はとりあえず、「そもそもカニッツァ図形を『4つのパックマン図形の組み合わせ』として捉える認識自体の否定」ぐらいの意味で受け止めておくとよいのではないだろうか。

このことは、ダサカッコワルイ・ダンスの「身体化ー脱身体化」の図式(図1-2)についての記述を逆に図1-1に照らし合わせるよりわかりやすくなると思われる。

ここから先は郡司さんの意図のパラフレーズというよりは全くの私の想像である。

最初にオーソドックスな知覚心理学の枠組みに沿った主観的輪郭の認識のメカニズムの説明を試みる。

そもそも視野内に現れる直線や曲線の断片が知覚されるとき、それぞれがどの対象物に属しているのか、どの対象の輪郭線を構成するものとして位置づけられるのかが重要になる。

カニッツァ図形を考えるとき我々は無造作に「パックマン図形」という言葉を用いるが、そもそもあの図形にみられる「円弧」と「切り欠き部分を構成する90度の角度で接する2つの線分」が同じ一つの「パックマン図形」の輪郭としてそれに属するということは自明でもなんでもない。

だからこそ、4つのパックマン図形が特定の配置を示したとき(4つのパックマン図形の切り欠き部分のアラインメントが中央に横たわる(仮想の)1つの正方形を構成する4つの辺上にぴったり重なったとき)、4つの「切り欠き部分を構成する90度の角度で接する2つの線分」はそれぞれのパックマン図形ではなく「中央に横たわる1つの白い正方形」に輪郭として属するものとして位置づけられるのである。

そしてこのとき、それと同時に4つの円弧はそれぞれ、「欠けた部分のない完全な円の輪郭の一部」として位置づけられる。

その上でこれらにつじつまを合わせる形で「主観的輪郭」が知覚され、4つの黒い円の上に4つの頂点を載せて覆い隠している1つの白い正方形、という、「カニッツァの四角形」の知覚が生成される。

なぜこのようなことが生じるかというと、「4つのパックマン図形の切り欠き部分のアラインメントが中央に横たわる(仮想の)1つの正方形を構成する4つの辺上にぴったり重なる」という事象が発生する確率は極めて低いと考えられ、それを想定するのは不自然であり、一方で「4つの黒い円の上に4つの頂点を載せて覆い隠している1つの白い正方形」が存在しているという事象が発生する確率のほうがはるかに高いからである。

つまり蓋然性が高い知覚が選ばれるということが重要で、その知覚を生成するために円弧、線分といった要素が統合され、主観的輪郭までもが呼び出されるということであり、物理的な光刺激が網膜に到達しているかどうかは必ずしも最優先される条件ではない、ということなのである。

ここであらためて郡司さんの図1-1の左上の図地反転を考えると、これはおそらくこのような、円弧や線分がどのように統合されるべきかということについての「パックマン図形以外のあらゆる可能性」を「地」と呼んでいるのだと解釈することができる。

もちろんそうではなくて文字通りの「地」の意味を活かして解釈することもできないことはなさそうだが、そうなると極めてアクロバティックなロジックを使わなければならなくなりそうなので、ここでは暫定的に上記のように解釈するのが妥当だと考える。

そしてこれをさらにダサカッコワルイ・ダンスの「身体化―脱身体化」図式についての記述と重ね合わせると、カニッツァの図形を4つのパックマン図形の組み合わせとして捉えることは身体の各要素を所与のものとして捉えることに等しいということになる。そしてここに、「図:パックマン図形=身体化」「地:パックマン図形以外のあらゆる可能性=脱身体化」という対応関係が見いだせる。

ところで、「4つの黒い円の上に4つの頂点を乗せて覆い隠している1つの白い正方形」という知覚も、単にこれまでの発達や学習、進化的蓄積から計算された蓋然性の高さに基づいた「ベイズ推定」であるにすぎず、それが真実であるという保証はもちろん存在しない。この「前提への懐疑」は原理的には永遠に続く。

であるがゆえに原理的には「対象」と「表象」は常に食い違い、いずれかを真とするならばいずれかを偽とするよりほかない。しかし一方で、この前提への永遠の懐疑があればこそ、たまさかいずれも真であったり、いずれも偽であったりする瞬間のことも想像しうるはずである。そのことが当に、「肯定的アンチノミー」と「否定的アンチノミー」の共立、なのだと言えるのだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?