#6 アンダーグラウンド・ネオルネサンス~アフターコロナのHIPHOP的サバイブ

こんにちは、fkr8です。

このnoteでは、プログラミングとHIPHOPにかかわることを書いています。

今日5月21日に、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が、大阪・京都・兵庫の3府県で解除されました。

首都圏と北海道はまだ宣言が継続されるようですが、ひとまずは経済活動が再開されることになりそうです

ただナイトクラブやライブハウスなどの営業は、クラスター感染の影響も懸念されることから

依然自粛を継続するって話。

お酒を飲みながら、HIPHOPを大音量で聴ける日はまだまだ遠いということ。。

厚生労働省が「新しい生活様式」なるものを提唱していますが

この中には

「予約制を利用してゆったりと」

「歌や応援は、十分な距離かオンライン」

なんてことが書かれています

フロアパンパンに人が入ってるクラブで

巨大なスピーカーから出る音に酔いと身を任せることに

慣れてしまっている自分としては、このロボットみたいな生活様式はいささか違和感を感じずにはいられません。

しかしこの政府の提唱する様式の全く同じとおりには行かないまでも、

今後、「オフラインの機会希少化」がすすむことは確実ではないかと。

こんなトレンドを予測しつつ、ますますニッチに潜り込んでサバイブしていくための個人的な思いをHIPHOP的に書いてみます。

●「オフラインの機会希少化を狙った、少人数への価値提供」

いままでのようにクラブやライブハウスでの

クラブもう行けないやん?あのラッパーのライブもう直でいけないやん!!

なんて思うかもしれません。

ただし。

人が集団で暮らす生き物なのは本質的に変わらない。

僕は大人数がだめならば、

少人数のお客さんに対して付加価値の高いライブをすればいいと思ってます。

まず第一はオンラインでフォロワーを多く集める。

これは僕が何度も書いている

SNSやYoutube、公式ウェブサイトの作成など

インターネットのあらゆる手段を使うことで獲得できます。

それから、人数を少人数に限定してライブイベントを開催する。

予約制でも先着順でもいい。やり方はアーティストによって自由です。

ライブの様子をオンラインで同時配信、という手もありますが

ここはあえて超クローズドな環境、実際に行った人にしかわからないようにしたり。

2017年にバズッた「ブラックボックス展」がいい例ですが

インターネットでどんな情報もGETできる今、行かなきゃわからない価値を

あえて強調するのは大事。

(こう考えると、このトレンドには必然性をかんじています。)

「一緒に飯を食いに行ける」

「私物をサイン付きでもらえる」

「お酒を飲みながら人生相談ができる」

「リリックの書き方やDJプレイを教えてくれる」

「いじめられない方法を教えてくれる」

例えばライブとあわせてこんなのをパッケージ化するとか。

少人数のメリットはお客さんのパーソナルな部分、心のコアまで入り込めること。

このようなオンライン→オフラインへの繋ぎは

引き続き僕がウェブサイト制作などでお力になれるところじゃないかと思います。

オフラインの力をどれだけオンラインで発信できるかが肝。

新しいトレンドが生れたら、新しい価値観が必ず生まれる。

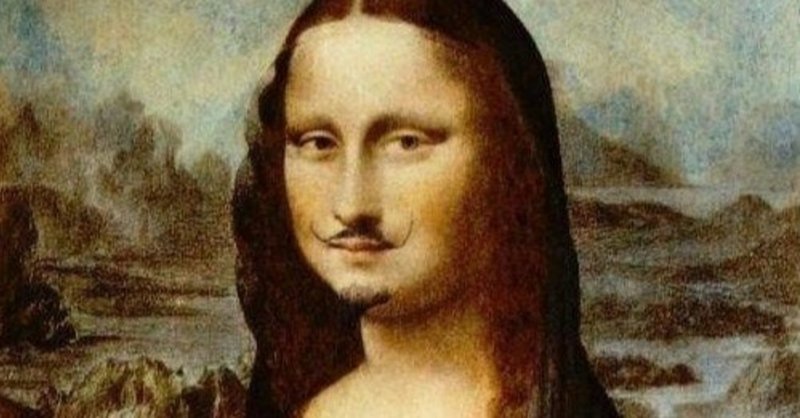

14世紀のヨーロッパではペストが半世紀にわたって流行した後、ルネサンスを迎えて文化的な復興を遂げました。

レオナルドダヴィンチやマキャヴェリが登場したのもこの時期。

エンターテインメントは形を変えて必ず残っていく。

また会いましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?