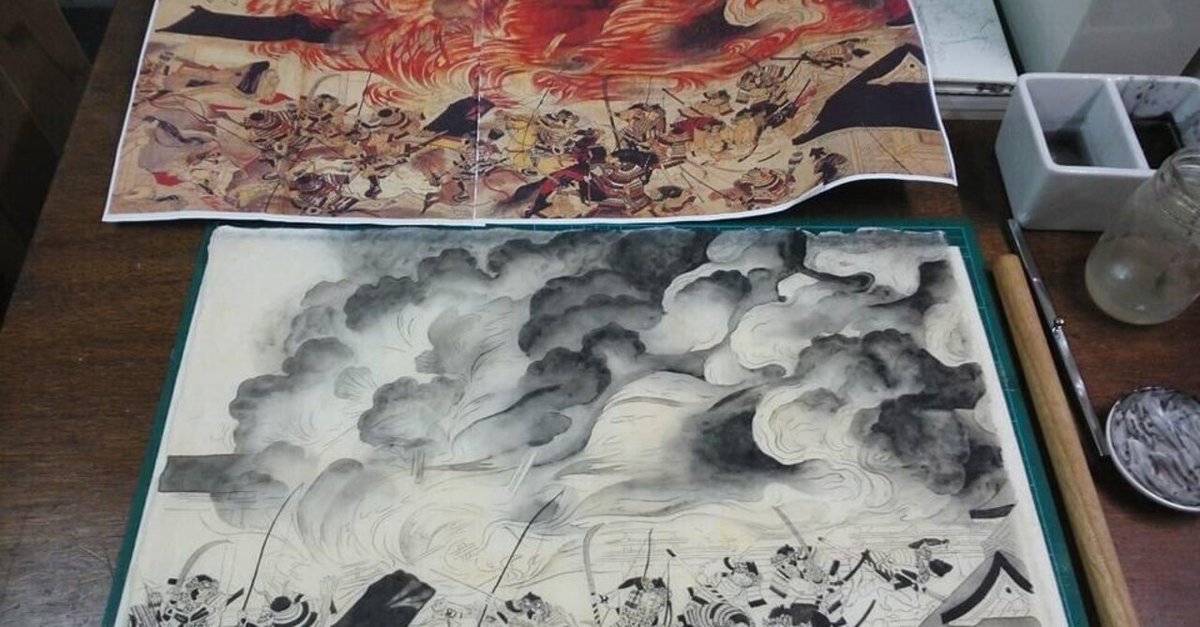

平治物語絵巻模写そして鑑賞

2015.6.23

日本画材の老舗「喜屋」に行ってきました。

あんまり変な質問ばかりするので途中から嫌がられましたが、

天然岩絵の具のみを購入する意図を理解してもらえてから、

こだわりのおばあちゃんが相談に乗ってくれました!

ここで最近の勉強の成果をダラダラ書きます。(美術系以外のひとにも楽しんでもらえたらうれしいです。)

まず、日本画の着色する絵の具は天然岩絵の具・新岩絵の具・水干絵の具・顔彩があります。

そこで、ぶっちゃけて言うと江戸時代前の大和絵は天然岩絵の具だけです。

日本画の絵の具って色がキレイ、なんて良く聞きますが実はそんなに色数は多くありません。

明治以降に極端に色数が増えただけです。

それと、天然岩絵の具が高いイメージがありますがそれは群青と緑青が極端に高いだけです。

次に新岩絵の具の説明をします。これは釉薬です。つまり陶器を覆う色鮮やかなガラス質の色です。

高温に晒されていますから材料として安定してます。(通常の展示及び保管状況で1300度の高温になることはありませんから変色しません。)

天然岩絵の具・新岩絵の具に共通しているのは粒が細かくなるほど色が白く淡くなってきます。

私は絵巻物を作りたいので粒が荒いと剥落の恐れがありますので15番を選びました。そうすれば

紙を巻くことができます。しかし、色は淡くなります。この選択は微妙です。限られた色数から明度差の

コントロールを画面のなかでする必要があります。濃い彩度・明度を求めると番手は粗くなります。

次に水干絵の具です。これは洋画の水彩絵の具と顔料は変わらないと思います。一般の水彩絵の具は顔料とアラビアゴムが混ざって

いますが水干絵の具は顔料のみなので定着・固着させる役割のニカワを混ぜる必要があります。

顔彩はアラビアゴムが混ざっている場合は固形水彩絵の具と同じです。制作の意図によってはニカワを足すべきです。

現在は平治物語絵巻の模写をしているので徹底的に当時の絵の具にこだわってみました。

線描きの墨は相変わらず墨汁を使っているので、この部分もまた良い墨と硯を探します。

2015.7.17

平治物語絵巻を模写してます。

骨描き・黄土下塗り・岩黒でメリハリをつけるところまで

できました。

絵巻物の最高傑作は平治物語絵巻だと思ってます。

平家納経よりこちらが好きです。しかし!

本物の絵巻物はボストンにあります。残念

平治物語絵巻の模写が完成

一場面を描いただけですが、当時の絵師がどのように制作していたのか

ちょっと理解できました。

この場面の特徴は何よりも火災の表現です。私は田舎育ちなので野焼きの

手伝いなどしてました。なので古い家具などを畑で燃やしてました。

結構な火柱でボンボン燃やしてました。今考えるとちょっとやりすぎなくらい・・・

その時の炎をあきずに眺めてました。

この絵巻物の火災表現を分析すると

風に煽られ燃え盛る炎

炭化し、はぜる火花と木炭の粒

火元から離れて、渦巻く炎と煙

炎の明かりが煙に写り込む

空気を求め、生き物のように這っていく炎

部分を見ると形式化されたファイアパターンですが、全体を捉えるとゾッとする

火災の現実感があります。写真のない時代によくぞここまで迫真の表現にたどり着けたな、

と驚いています。当時の絵師の「眼と記憶力」に恐れを感じました。

日本画技術についてですが、今まで花を描いてもなかなか気分が乗らなかったのですが

今回はノリノリでした。繊細よりマッチョに傾く気質なので

日本画には3つの重要な塗り方があります。

①片ぼかし

②堀塗り

③たらし込み

この3つの塗り方に表現を落とし込むのが日本画だと言ってもいいと私は考えます。

そのため日本画表現はパターン化・装飾化の印象が強く感じられるのだと思います。

線表現はたくさんあります。

白描・鉄線描・肥痩線・遊糸描などなど撥墨など加えていったら限りなくあります。

正直、まだ説明できるほど解っていません。このあたりは現代美術作家はみんなわかってないです。

ようやく山口晃さんが河鍋暁斎の分析でわかりかけているのかもしれません。期待してます。

山口晃さんや会田誠さんの日本美術分析こそ重要なことが書かれています。

しばらくの間、日本画技法を学んで想ったことが、なーんにも知らないで日本美術について語っていたんだな、

ということです。技術・技法を知ると表現の必然性にたどり着けることがありました。

もしかしたら、今まで「日本美術」を「エキゾチックな他者」として鑑賞していたのかもしれない、と

気持ちを追い込んでみました。

なので次回から気分転換に木工作業を始めます。

2016.2.24

神楽サロンで行われた「賞道のすすめ」第二回 絵巻物 に参加しました。

講師はデジタル復元師 小林泰三先生 (2004小林美術科学設立)

美術の知識と最新の技術で飛鳥時代の作品からモノクロフィルムまで

当時の状況に復元します。

しかし、先生はそこで終わらずに当時の鑑賞状況まで捜査します。

鑑賞状況の復元が「賞道」です。

絵巻物の鑑賞ポイントは

1幅40cmくらいに広げ、巻き取り操作する

2幅を狭めたり広げたりしてズームイン・ズームアウト

3和蝋燭の「光」で揺らめく炎により描かれた人物・妖怪が蠢きます。

4詞書のナレーション「音」ゆっくり読み上げられる声と連動しながら

巻き取ります。

たくさん絵巻物を見てきましたが、それは美術館のケースの中です。

絵巻物の鑑賞の半分もできていなかった事になります。

どのような工夫が施され、絵巻物が成立しているのかが本当に良く

わかりました!

今回の目玉は平治物語絵巻です。

しかも欠けている六波羅合戦巻を復元されていました!

平治物語絵巻といえば炎の表現ですが、それだけではなく

六波羅合戦は凄惨さや人間洞察の無常観を見事に絵画表現

されていました。人体表現の動きもとんでもない関節の動きを駆使し

躍動感に満ちていました。

レオナルドの描いた戦闘場面より上です。

間違いなく現存していれば国宝です。

炎の表現を見ていた時は黒澤明の映画のようだ、と思いましたが

六波羅合戦はプライベートライアン以降の映画表現を彷彿させました。

それだけじゃないな、タランティーノが殺人場面を形式化して、

可笑しみを出すような方法も感じました。

現在、日本美術の関心は高まってますが

更に上の日本美術への理解が始まる予感です。

2017.2.4.

恩師のお宅で「賞道」の復習です。

和ロウソクで平治物語絵巻を鑑賞しました!

ゾッとする臨場感が再現できました。