ミレニアム・ファルコンのこと

出会い

あれはどこの局の放送だったか。もう40年ほど昔の話だが、テレビで”スター・ウォーズ”という映画が初放映されたことがあった。現在でいう”地上波初放送”というやつで、たしか3時間くらいの特番だったと思う。お祭り騒ぎで映画を盛り上げようとする芸能人たちのトークがやたら長くて、映画の本編がなかなか始まらなかったのを憶えている。

その映画に出てきたのが”ミレニアム・ファルコン”という宇宙船だった。ハリソン・フォードが演じる密売人ハン・ソロとその相棒のチューバッカが乗るその宇宙船は一見するとただのサビだらけのポンコツ船だけれど、その見た目からは想像できない優れた飛行性能を秘めていて「銀河系最速のガラクタ」と呼ばれていた。オレはすっかりその宇宙船のカッコよさに魅了されてしまい、映画が終わるまでずっとその雄姿を追いかけていた。

残念ながらスター・ウォーズという作品そのものはあまりオレ好みの映画ではなかったのだけれど、ファルコン号だけはどうしても見たかったので、続く二作目と三作目を合わせたシリーズ三部作がテレビ放映されることがあったときは必ずチェックしていた。

そうして何度か三部作を観ているうちに、次第にあることが気にかかるようになってきた。登場する場面によってファルコン号のディテールがかなり異なっているのである。宇宙船が出てくる映画の撮影では模型の他にも実物大のスタジオセットなどが用意されるので、それらの撮影用のモデルがちゃんと同じ一隻の宇宙船に見えるように”見た目”を揃えておかなくてはいけない。とは言っても、大きさも素材も異なるものをまったく同じディテールでつくり上げるのはとても大変な作業だし、製作期間や予算の都合だってある。だから細かい部分までは作り込まず、大体似ていればOKという程度で済ませてしまうのだろう。

こういう”妥協”は特撮映画ではよく行われることなのでご愛敬といったところなのだが、オレの関心はいつもこういう些細な違いに向けられてしまう。とくに実物大セットの外観がひどかった。模型のカッコよさが反映されておらず、どうにも作りや味付けが雑なのだ。

ミニチュア模型のほうも、一作目、二作目、三作目と回を追うごとに新たに製作されてその数が増えていくのだが、オレが惚れたのは第一作目で見た、あの”くそカッコいい撮影模型”だ。あの模型以外のファルコン号はどれも皆霞んで見えてしまう。

その後しばらくして、たまたま書店でスター・ウォーズ関係の書籍を立ち読みしていた時に、第一作目の撮影前に「最初に製作された」という、5フィート(約1.7m)サイズのファルコン号の模型に関する記事とその模型の写真がオレの目に飛び込んできた。

それはまさしくオレが惚れた”あの女(ファルコン号)”の姿だった。

このときオレは、自分がファルコン号のファンではなく、”5フィートモデルのファン”だったのだということをはっきりと自覚したのだった。

嫌い?なファルコン号

そんなオレにとって微妙な存在となっているファルコンモデルがある。それはスター・ウォーズの二作目(副題:帝国の逆襲)の時に、5フィートモデルの半分のサイズで製作された32インチモデルだ。こいつは高速で飛び回る戦闘シーンを撮影しやすいように新たに追加製作された小型軽量モデルで、5フィートモデルのスタントマン的な役割を担っていた。

この32インチモデルだが、細かいディテールが5フィートモデルと違っているし、船体の色味や、汚し表現が荒くて雑なところなどがオレの好みではなかったが、5フィートモデルに似せようと頑張って作られていたので、このモデルに対して特別妙な感情は持っていなかった。

・・・そう、あの事件が起こるまでは。

それはスター・ウォーズの第一作目が再編集されて”デジタル・リマスター版〈特別篇〉”として発表されたときだった。

「おいおいおい、おかしいだろ?なんでここにコイツが出てくるんだよ」

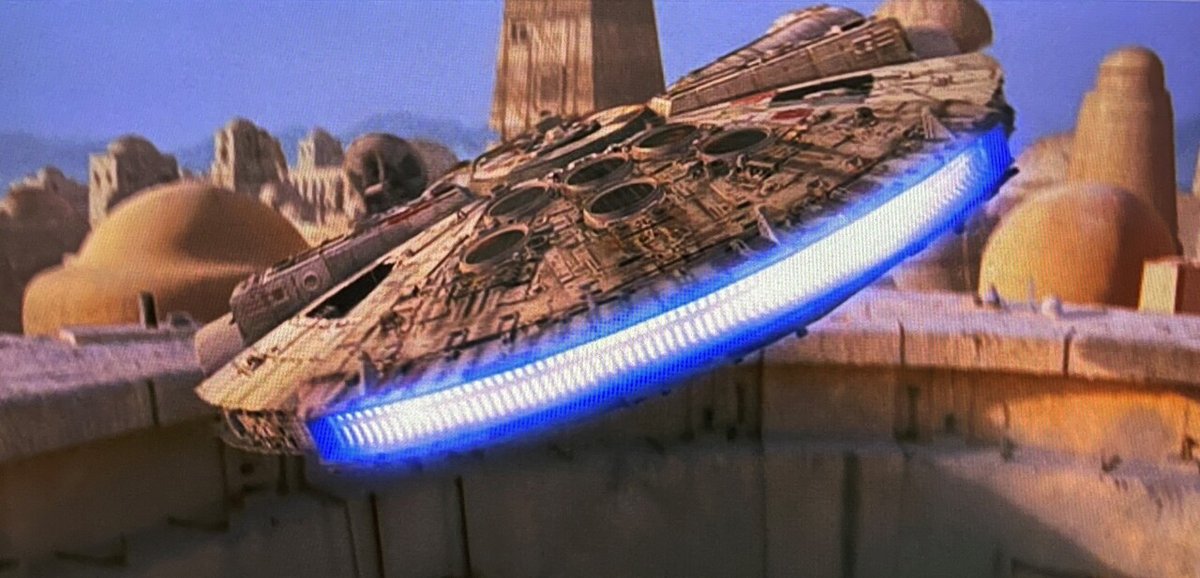

なんと、編集で新しく追加されたシーンにCG化された32インチモデルが登場したのである。一作目の時にはこの世に存在していなかった32インチモデルがだ。

このシーンは主人公たちが宇宙港から出港しようとしていたところを帝国軍に襲われて緊急発進するというシーンなのだが、1977年公開当時の映像では宇宙港から浮き上がっていく描写は一切なく、いきなり遠くの空を逃げていく小さなファルコン号のカットに切り替わるだけという雑な演出だった。

物足りなかったシーンに新たに描写が追加されたことで作品的には良くなったと思うが、このシーンを追加するのならば5フィートモデルのCGを使うのが当然だろう。その役を新人に奪われてしまったのだ。これは5フィートモデル推しのオレにとっては看過できない大問題だった。

その他にも、追加されたカットではないものの、32インチモデルのCGに差し替えられてしまったシーンがある。

こうしてビフォーアフターを比べるとリマスター版のほうが映像として良くなっているのは認めるが、32インチモデルのほうがかっこよく見えるので無性に腹が立つ。5フィートモデルの映りがキリっとしていないのは当時の撮影技術のせいであって5フィートモデルのせいではない。本当は5フィートモデルのほうが断然カッコいいのだ。どうして5フィートモデルをCG化してくれなかったんだろうか。なんだか悔しくて仕方がない。

模型をCG化するなら小さいほうがデータ取りがしやすい。32インチモデルを起用した理由はおそらくそんなところだろう。オレは別に32インチモデルのことを責めているわけではない。これはすべて監督のジョージ・ルーカスのせいなのだ。32インチモデルに罪はない。しかし頭でわかっていても感情的には許せないのが人の性というものである。この出来事があってからオレはあきらかに32インチモデルをに対して嫉妬に似た負の感情を向けるようになってしまったのだ。ああ、恐ろしや。

ちなみにスター・ウォーズのストーリーはスピンオフ作品等を除くと以下の9つの作品で構成されており、エピソード7,8,9に登場するファルコン号については5フィートモデルをCG化したものが採用されている(最初からちゃんとしてくれてたら32インチモデルを恨まなくて済んだのにね)。

旧三部作

・スター・ウォーズ エピソード4《新たなる希望》(1977年)

・スター・ウォーズ エピソード5《帝国の逆襲》(1980年)

・スター・ウォーズ エピソード6《ジェダイの帰還》(1983年)

新三部作(旧三部作の前日譚)

・スター・ウォーズ エピソード1《ファントム・メナス》(1999年)

・スター・ウォーズ エピソード2《クローンの攻撃》(2002年)

・スター・ウォーズ エピソード3《シスの復讐》(2005年)

続三部作(旧三部作の後日譚)

・スター・ウォーズ エピソード7《フォースの覚醒》(2015年)

・スター・ウォーズ エピソード8《最後のジェダイ》(2017年)

・スター・ウォーズ エピソード9《スカイウォーカーの夜明け》(2019年)

先程も触れたようにオレはスター・ウォーズという作品とあまり相性が良ろしくないので、ファルコン号が活躍しない3作品(エピソード1,2,3)についてはまだ一度も観たことがない。実際に観たら案外面白いかもとは思っているのだが、今のところはまだ先入観のほうが勝ってしまっている。ただし、スピンオフ作品の”ハン・ソロ”は結構面白かったので”ローグ1”や”マンダロリアン”などの他のスピンオフ作品のほうには少し興味があったりする。

ファルコン号が欲しい

オレが子どもの頃はどこの町の商店街にも小さなおもちゃ屋があって、天井近くの一番高い棚には軍艦や戦車などの高価な大型キットが鎮座していた。こづかいの少ない子どもにとってはまさに手の届かない存在だったが、たとえ買えなくても中身が見たくて、つま先立ちをしながら必死に箱に指先を伸ばしたものだ。静まり返った店の中で店主の視線を感じつつ、床に落とさないように恐る恐る棚から下ろすと、ドキドキしながら箱を開けたものだった。当時は今と違ってプラモデルの箱を自由に開けて中身を見ることができた。いい時代だった。

あの日テレビでスター・ウォーズを観てからというもの、ファルコン号の模型を手に入れたいという思いがモヤモヤとくすぶり続けていた。地元の模型店でファルコン号のキットを見かけると手に取って眺めたりしていたが、当時のスター・ウォーズのプラモデルは海外製のものしかなく、大抵はパッケージが透明フィルムでシュリンク包装されていたので中身を見ることは難しかった。当時購読していた模型雑誌で紹介されていたスター・ウォーズプラモデルの作例を見ると、この頃の海外製キットはやたらとモールドが甘かったようで(今でも大して変わりはしないが)ファルコン号の細かいディテールも悲しいほど省略されていることがわかった。他にもいろいろと製作上の不具合があるらしく、それなりに腕に自信のあるモデラーでなければ満足のいく仕上がりにならない”上級者向けのキット”のようだった。どうしようかと迷い、いつも購入を決断できずにいた。

その後ずいぶん長い年月が経ち、すっかりおっさんになったオレの耳にファインモールドというメーカーから国産プラモデルキットの”1/72ミレニアム・ファルコン”が発売になったという情報が入ってきた。キットの開発にあたっては担当者がアメリカに渡り、撮影用模型の実物を取材・実測したという。これまでの海外製キットとは比較にならない素晴らしい出来映えで今後これ以上のものは出ないだろうと言われ、ファルコン号キットの”決定版”との評判だった。

しかし、パッケージの絵を見てオレは愕然とした。なんと、そこに描かれていたファルコン号は、あの憎らしい32インチモデルだったのだ!

ファインモールドのキットの購入を見送り、それからさらに年月が過ぎ去ったある日のことだ。ごろごろとリビングに寝っ転がってテレビを見ていた中年男の目があるテレビCMに釘付けになった。それはディアゴスティーニというところが発売した”週刊ミレニアム・ファルコン”という定期購読型の組立模型商品だった。なんと、1号から100号まで毎号届くパーツを組み立てていくと映画の撮影に使われた模型と同じサイズのファルコン号が手に入るというではないか!

興奮冷めやらぬ状態でパソコンを開き、ディアゴスティーニの専用サイトを覗いたオレは、またもや愕然とする。画面に写っていたファルコン号はまたしてもあの32インチモデルだったのである。今回も前回同様にかなりショックを受けたが、よくよく冷静になって考えれば、あの1.7mもある巨大な5フィートモデルと同スケールでの商品化などあり得るはずがなかったのだ。オレは一体何を血迷っていたのだろうか。

新たなる希望版大型キットの登場

何度も期待を裏切られているうちにいつのまにかファルコン号を手に入れたいと思っていた気持ちなどどこかへ消え去りかけていた。

そんな頃になって突然、あの憧れていた5フィートモデルを再現したプラモデルキットがこの世に誕生したのである。

それがプラモデルメーカーの雄、世界のバンダイから発売された 1/72 パーフェクトグレード ミレニアム・ファルコンだ。開発担当者がアメリカに渡って特撮用模型の実物を取材・実測したという開発エピソードや、1/72というサイズなどはファインモールド製と同じなのだが、ディテールの正確さや緻密さ、金型の精密さがまるで別格。それまで”決定版”といわれていたファインモールド製が霞んでしまうほどだった。

ここで少し映画で使用されたプロップ(撮影用の模型)について話しておかねばなるまい。スター・ウォーズの特撮用模型は、当時市販されていた戦車や飛行機や車などのスケールモデルキットの部品を大量に使用する「キットバッシング」と呼ばれる手法でつくられていた。模型を使って模型を作る。ファルコン号はいわば”模型でつくった模型”だとも言える。実在する本物の機械や設備のディテールを借りることで架空の宇宙船をリアルに見せていたというわけだ。

面白いのは、5フィートモデルに使用されたものと同じプラモデルを買えば「本物と同じ部品が手に入る」というところだ。このためプラモデルを買い集めて憧れの5フィートモデルのパーツの実物を手に入れる喜びに憑りつかれてしまったマニアも多い。すべてのパーツを買い集めるには、5フィートモデルに使用されたパーツのひとつひとつがどこのメーカーの何というプラモデルのどの部品なのか調べなくてはならないが、現在は世界中のプロップマニアさん達による情報交換のおかげで使用された部品の9割以上は身元が判明している。中には大枚をはたいてプラモデルを買い集め、当時とまったく同じ方法で5フィートモデルのレプリカを製作している猛者もいるようだ。

バンダイのPGファルコンの開発方法がファインモールド製のものと大きく異なるのは、その実際に使われたプラモデルの部品を集めて(おそらくマニアさんが収集したものを借りて)、部品を一つ一つを計測してデータ取りをおこなったことだ。この方法により、本来であれば分解しなければ確認できないはずの”見えない場所”の形状まで再現することに成功している。これは32インチモデルの実物大モデルを販売したディアゴスティーニですら考えつかなかった「目からうろこ」の手法である。

さて、やっと念願のキットが登場したわけだが、普段からぼーっとしているオレがこのキットの存在を知ったときには、すでに販売開始から3年も経っていたのだった。

この製品にはネット予約で販売する”限定バージョン”と、店頭で通常購入できる”スタンダードバージョン”の二種類があるのだが、LED電飾ユニット・エッチングパーツ・水転写デカールなどは限定バージョンのほうにしか付属しない。ネット予約販売は準備した数量に達すると販売終了となるのだが、二次受付、三次受付という形でその後も何度か不定期に限定販売が続けられており(2017年は5回、2018年は3回、2019年は1回)、この時は2020年2回目の予約受付中だった。税込み44,000円という金額には正直たじろいだが、先延ばしにすればいつ絶版になるかわからない。ずっと待ち焦がれていた夢のキットが手の届くところにあるのだ。

オレの迷いはすぐに吹っ切れた。

PGファルコンのコンセプト

5フィートモデルは飛行している状態のファルコン号を撮影するためにつくられた”空中撮影用の模型”だったので、着陸脚や搭乗タラップなどはなく、遠目にはほぼ映らないコクピットや銃座の内部、亜高速エンジンの発光部分などのディテールも作り込まれてはいなかった。これらの部分のディテールについてはリアルに作られたスタジオの実物大セットのほうで撮影され、劇中での”ミレニアム・ファルコン”という宇宙船の全体像が表現されていたのである。

バンダイがこのキットで目指したのも「劇中のファルコン号の再現」である。”5フィートモデルの外観”に「実物大セットのコクピット内・銃座内・亜高速エンジン部分・着床脚・搭乗タラップなどのディテール」が組み合わせられている。

この方法はSF映画に出てくる架空の宇宙船を商品化する場合の表現方法として間違っていないし王道だろう。しかし今回に限ってはもうひとつの道も用意できたはずだと思う。このキットではコクピットと銃座のキャノピー、着床脚・搭乗タラップ・フィギュアなどには選択式のパーツが用意されていて、いずれかのタイプを選んで取り付けられるようになっている。その選択パーツに「コクピット内・銃座内・亜高速エンジンの噴射口」を加えてくれていたら「5フィートモデルの縮小コピー」を再現できる神キットが誕生するはずだったのに。あー、もったいない。

キットで再現されていなかったところ

「銀河系最速のガラクタ」の異名をもつファルコン号の外観を完璧に表現するためには、船体に多数ある傷跡や汚れを忠実に再現しなくてはならない。

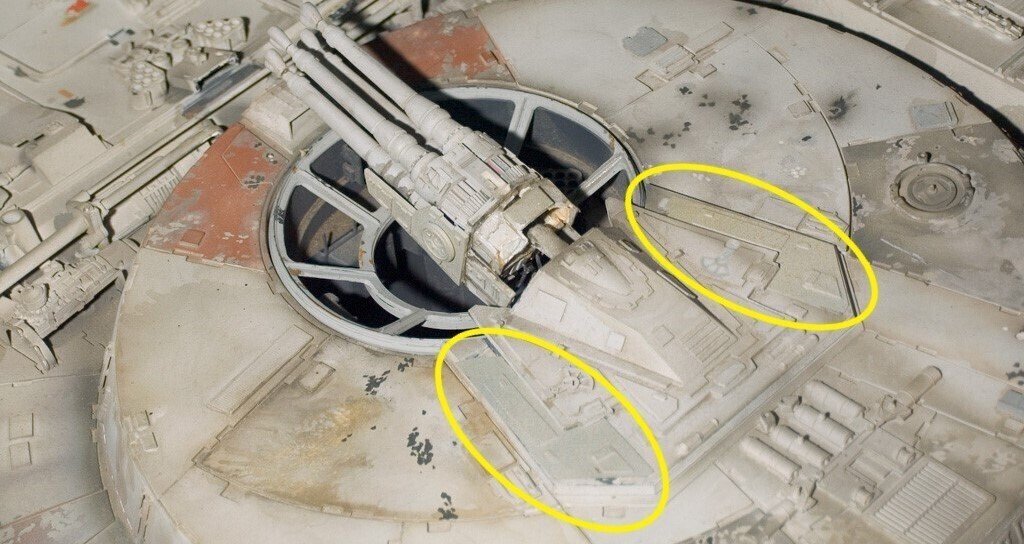

PGファルコンでも5フィートモデルの船体上面に2か所あるアイコン的な被弾痕や船体下面の損傷部分がリアルに再現されているのだが、なぜかその一方で「右舷ドッキングリング下部の被弾痕」「右舷船体外装パネル端部の衝突破損部」「コクピット下面の衝突破損部」などの表現が完全に省かれている。傷ひとつない。ツルツルのピカピカである。どうしたバンダイ。何があったバンダイ。これじゃあパーフェクトとは言えないぞ?

それからもうひとつ残念なのは、本来であれば独立した別のパーツになるはずの部分(元はバンダイ製ドイツ軍戦車模型”1/48 KING TIGER”の内部床鋼板)が船体と一体のブロック状のモールドになってしまっていることだ。

また半月形の内側部分に見えるはずの船体パネルの溝や四角形の凸モールドが無い。

開発に携わったスタッフさん達も「しまった!」と悔やんでいるかも知れないが、この部分を正確に再現するには一旦船体からこの部分を切り離してパーツを薄く削るなどの加工が必要となる。

改造された5フィートモデル

プロップの実物と同様の傷や汚れを忠実に再現するために絶対に欠かせないアイテムが写真資料だ。

スター・ウォーズ関連の書籍にも載っているが、ネットで検索すればさらにたくさんのプロップ写真が見つかる。1977年の映画公開前後にスタッフがスタジオで撮影したものが最も信頼できる資料なのだが、これらは枚数が少ないため、展示されている5フィートモデルを一般人が撮影した写真が非常に参考になる。但し、現在の5フィートモデルは当時とは姿が変わってしまっているため、変化してしまった部分についてはキット制作の際の参考にしないように注意されたい。

最も大きく変わってしまった部分は着床脚だ。第一作目の時のファルコン号は格納式の着床脚が3脚ある宇宙船という設定で、実寸大のスタジオセットも3本足で着陸している状態で製作されたのだが、第二作目(副題:帝国の逆襲)以降に登場するファルコン号を見てみると5本足に変わっているのである。おそらくは、実寸大のスタジオセットの荷重を安全に支えるために必要な仕様変更だったのだろう。くちばし状の船首とコクピットを含んだ船体の前半分の荷重をたった一本の前脚で支えるというのはシロウトが考えても危険な荷重配分だ(誰か事前に気づけよ)。過去の映像を見ると、第一作目のときは金属製の柱を立ててこの部分の荷重を支えていたようだ(次作ではちょうどこの場所に足が追加された)。

第一作目の時の実物大セットはファルコン号の半身(右半分)だけ製作されたのでその場しのぎで何とかごまかしたようだが、第二作目では新たに丸ごと1機分の大きさで製作されることが決まったため、もはや着床脚の増設は必須条件になったのだろう。

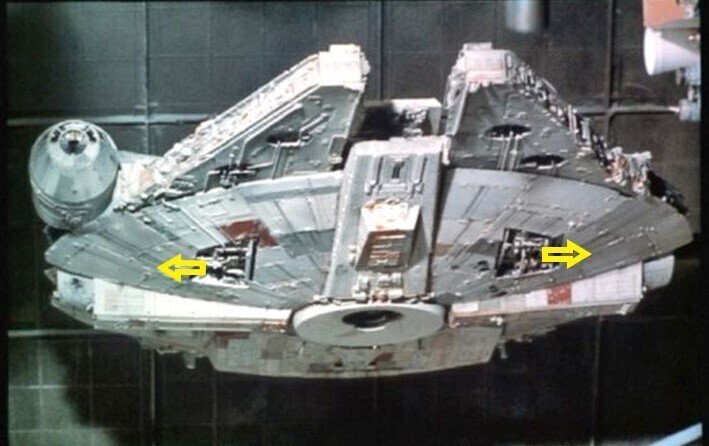

実物大セットを5脚スタイルで製作するにあったっては、最初にすべてのファルコン号のデザインの基になる5フィートモデルのほうを5脚仕様に改造したと考えられる。内部メカが露出していた船体下面の開口部分がやや外側に移されており、その場所に着床脚の格納ボックスが2か所増設された。その他にも小さなパーツがあちこちに追加されていて、船首や船体の下面には多数のライトも付け加えられている。

さらに「空中撮影用モデル」だった前作の時には用意されていなかった着脱式の着床脚が製作された。

大きくて重い5フィートモデルは自在に動かせる可動式のアームに固定され、宙に浮かせた状態にして撮影されていたため、5フィートモデルには支持パイプを差し込むための穴がたくさんつくられていた。マンディブルと呼ばれる2本のくちばし状の船首、右舷と左舷にある円筒形のドッキングリング内、船体上面の中央と船体下面の中央、これらの場所にある6つの穴には着脱式の外装パーツが被せられていて、外から見えないようになっている。

この他にも右舷に2つ、左舷に2つ穴があるのだが、せっかくつくったディテールを完全に無視して無造作にドリルで穿孔されている。完成直後の5フィートモデルを忠実に再現したというPGファルコンにはこの4つの穴はない。おそらくこの穴は初めから用意されていたものではなく撮影中に開けられものだと思われるが、謎なのはこれまでにこの穴を隠そうとした痕跡が一切なく、ずっとほったらかしにされたままだということだ。

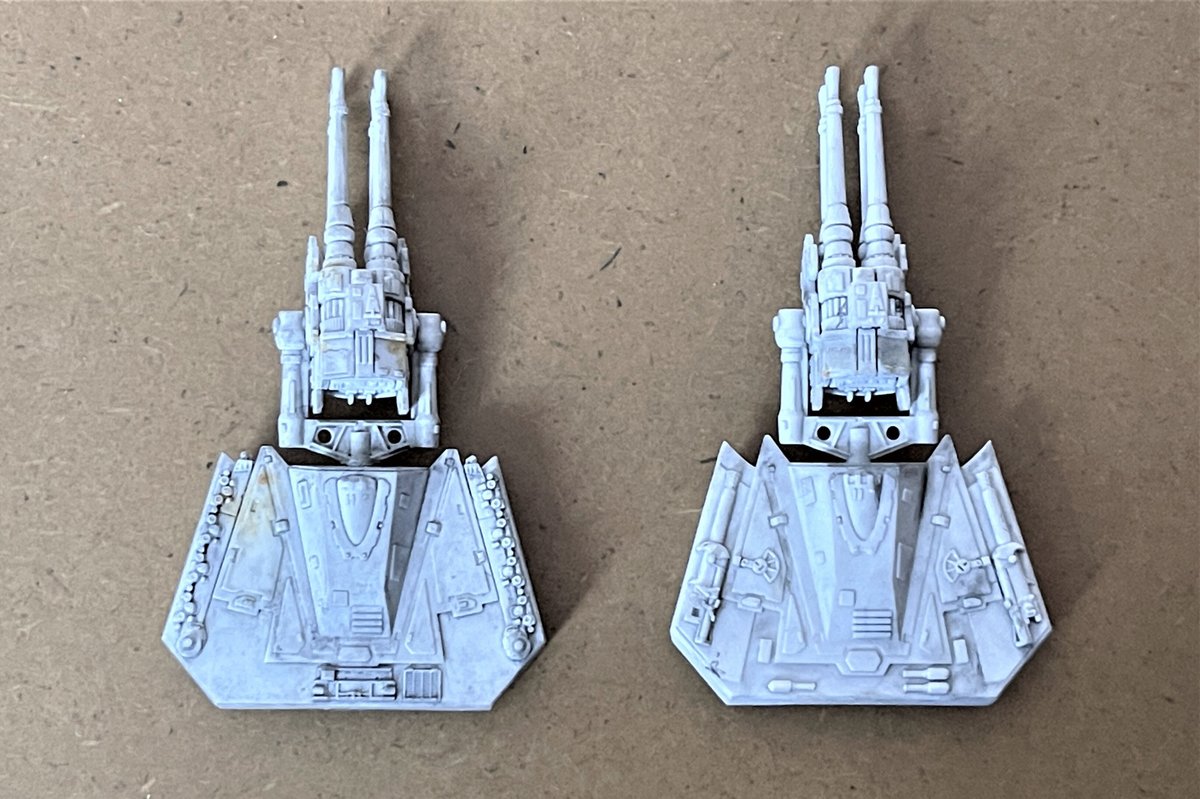

船体上面と船体下面の中央部分に設けられたパイプ穴は4連レーザー砲の下に隠れている。このレーザー砲は4本のネジをゆるめることで取り外せるようになっていたようだ。

船体の上下に2つある4連レーザー砲はどちらも同じ形状をしているため、これまでに何度か場所が入れ替わってしまっているようなのだが、台形状のパーツの表面のディテールがそれぞれ異なっているので、この部分を照らし合わせることで両者の違いを判別することができる。

上のレーザー砲、下のレーザー砲

この取り外しが可能なふたつのレーザー砲に”上面用・下面用”という明確な定めがあったのかについては不明だが、2016年に学研が出版した”STAR WARS CHRONICLES Episode IV, V and VI – Vehicles”という書籍(絶版)の68ページに、現在の5フィートモデルのレーザー砲は完成した時とは上下が逆になってしまっているという内容の記述がある。

さて、これは本当なのだろうか。ちょっと検証してみようと思う。

まず、これこそが正規の位置だとされている2枚のモノクロ写真だが、5フィートモデルの下面側のレーザー砲を見るとこのレーザー砲にはもともとあったはずの小さなパーツが付いていないのがわかる。

ちなみに大日本絵画出版の”ミレニアム・ファルコン オーナーズ・ワークショップ・マニュアル”という書籍では、このパーツにはトラッキング・サーボという名称が与えられていた。

では次に、映画の宣伝用にプロップの完成直後に撮影されたという52ページ下のカラー写真のほうを見てみよう。先ほどと同じレーザー砲が今度は船体の上面側に付いておりトラッキング・サーボは欠損していない。何度も取れたり直したりを繰り返していたという可能性もなくはないが、普通はパーツが欠損している写真のほうが後で撮影されたものであると考えるのが自然だろう。ちなみに同書ではモノクロ写真が撮影された日は映画公開翌年の1978年10月30日と紹介されている。となるとカラー写真の撮影時期からはおよそ2年ほど経っていることになるので時系列的にも符合する。

また、同書の52ページ下の写真と53ページの写真でもレーザー砲の位置が逆になっているが、こちらの場合も両方の写真をよく観察すればどちらの写真が先に撮影されたものか判別できる。ここでチェックするポイントは船体後部の亜高速エンジンの噴射口のフチにずらりと並んでいる掃除機のヘッドのようなTの字の形をした工作物だ。

船体後部の縁の上面側に13個、下面側に13個並んでいるこのT字型の工作物は複数のプラモデルパーツの組み合わせでできている。Tの字の横棒にあたる部分には、オーロラ社製アメリカ軍用車両模型”1/48 M8E2 Munitions carrier”のブルドーザー型ブレード(排土板)が使われており、Tの字の縦棒の部分には、タミヤ製ドイツ軍戦車模型”1/35 Panzerkampfwagen III Ausf.M/N”の主砲駐退機、バンダイ製ドイツ軍戦闘機模型”1/24 Bf109E Messerschmitt”の着陸脚、ドラゴン社製ドイツ軍車両模型”1/9 Sd.Kfz.2 Kleines kettenkraftrad”の牽引フックを繋げてつくられた縦長のパーツが使われている。

話が脱線するが、オレは以前からこの縦長のパーツが不自然な形状をしていることが気になっていた。先端部分にお辞儀をしているような角度がついているため、ブルドーザー型ブレードの中央部分につま先だけちょこんと乗っけているような感じで接合面がフィットしていないのだ。なぜこんな不安定な形に接着されているのか不思議に思っていた。

その後、この縦長のパーツが”Yウイング”(スター・ウォーズに登場する戦闘機)のプロップにも使われていることに気付いた。こちらのほうは例の角度が船体のカーブにぴったりとフィットしている。おそらくだが、この縦長のパーツはYウイング用につくられたものだったのだろう。このパーツをシリコンで型取ってたくさん複製したものをファルコン号のほうに流用したと考えれば、あんなふうに不自然な角度がついていたことにも合点がいく。

話を戻そう。

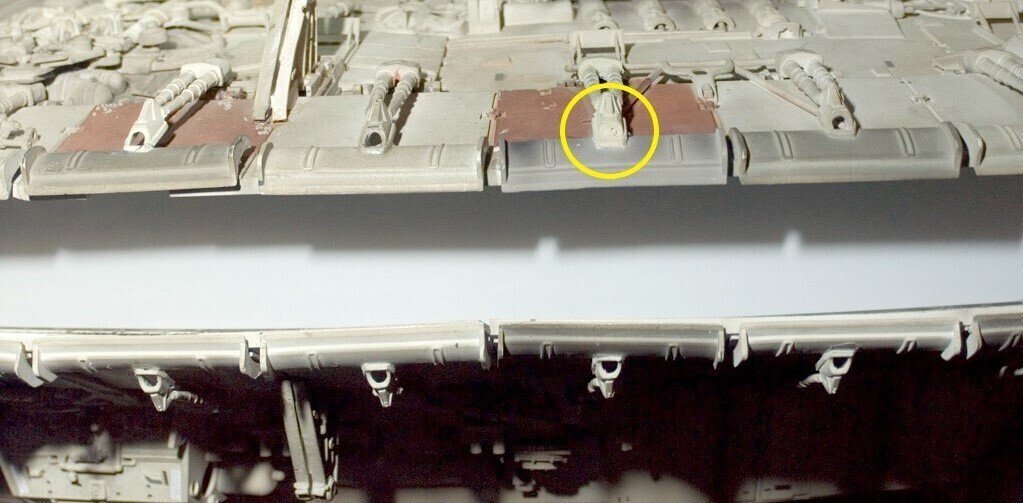

このT字形の工作物のうち上側の右から4番目のものは過去に欠損したことがあり、その後に修復されているのだが、修復された4番目にはなぜか前出の”牽引フックパーツ”の部分にあるはずの「貫通穴」がないのである(ブルドーザー型ブレードの部分も以前とは色味が変わっている)。

つまり、この部分に穴が開いていれば壊れる前の写真、穴が開いていなければ修復された後の写真だと判別できるというわけである。

52ページ下の写真ではこのパーツに穴が開いていることが確認できるので、この写真はパーツが欠損している53ページの写真や52ページ中段の写真よりも前に撮影されたものということになる。

こうして写真を見比べながら考察を重ねていくと、やはりプロップの完成直後に宣伝用に撮影されたという52ページ下の写真の信頼度が最も高くなる。つまり、今後新たな証拠資料が出てこない限り、最初に上面側に取り付けられていたレーザー砲はこの写真に写っているものであったと推定できるので、オレとしては現在の5フィートモデルのレーザー砲は元通りの位置に戻っているものと考えている。PGファルコンのほうも現在のプロップと同じ位置関係になっているので、バンダイの開発陣も同じ見解に至ったものと思われる。

ちなみに現在の5フィートモデルは下面側の4連レーザー砲が取り外されて支柱に固定された状態で展示されているため、この4連レーザー砲が現存しているかは不明である。

また、上面側の4連レーザー砲のほうは水平支持アームが欠損しており、折れたアームがレーザー砲のお尻に突き刺さった状態になっている。レーザー砲の基部になっている台形状パーツの両はじは、固定用の4本のネジを隠せるように着脱式のカバーになっていたのだが、元々付いていたものは紛失してしまったようで現在はプラ板だけの簡素なものに置き変えられている。

バンダイのPGファルコンは今はなき”完成当時の姿のファルコン号”を追いかけ、それを忠実に再現したキットである。その後におこなわれた改造は一切反映されていないし、長い年月の間に失われたり破損してしまったパーツは完成当時の状態に復元されている。そしてこのキットにはバンダイの開発スタッフだけが知り得た貴重な情報が詰まっている。もはやこのキット自体が5フィートモデルの細部を知る上での貴重な資料となっているのだ。

いくつかの再現が不十分な箇所については少々辛口になってしまったが、そんなことはどうでもいいと思ってしまうほど、このキットはとても魅力的だ。

PGファルコンの完成

キットが届いた時はコロナ渦に突入した頃で、仕事が暇だったこともあってずっとPGファルコンの製作に没頭していた。

普段はプラモデルなんて作らないから当然エアブラシなんて持っていない。市販の缶スプレーじゃデリケートな塗装なんて無理だし、そもそも調色ができない。筆塗りではムラになってしまうのがわかっているので筆塗りもやらない。そんなわけでベースカラー(本体色)の塗装は無し。ベースはキットの成形色をそのまま生かすことにし、ウォッシング(塗料の洗い流し)とふき取りで船体色の風合いを出した。絵心があり、ぼかし表現などの技術には腕に自信があったので、筆やら綿棒やらを駆使してすべてフリーハンドで立ち向かった。場所によって微妙に色味が異なる船体パネルの表現に使ったのは、塗料ではなく、たまたまネットで見つけたタミヤの”ウエザリングマスター”という女性化粧品のアイシャドウみたいな商品で、これがやたら大活躍した。

船体の汚し表現がなかなか納得いくレベルにならず、完成したと思ってはまた手を加えるという作業の繰り返しが延々と続いたが、製作開始から4か月くらい経つ頃になってようやく筆が止まった。

完成したファルコン号は自分の部屋の棚に大切に飾った。憧れのファルコン号が自分の手元にあるという満足感だけで毎日が幸せだった。毎朝起きるたびにファルコン号を眺めてはニヤニヤする不気味な中年男。それはオレにとって何とも言えない至福の時間であった。

ところが話はこれで終わりにはならなかったのである。

もう一度作りたい

完成してから数か月間、ずっとファルコン号を眺めていたが、あんまり毎日眺めていたせいで、しばらくすると「ここのところはもう少しこうしておけばよかった」と感じることが多くなった。塗装や汚し表現の修正は後からでもなんとかなるが、本体の加工などは組み立てが終わってしまってからではどうにもならないものが多い。後になって見つかった新しい写真資料もあったので、それもきちんと再現したかった。

次第に大きくなっていったのは「もう一度作り直したい」という想いだった。湧きあがる気持ちをどうしても抑えきれなくなり、新しいキットを購入することにしたのだが、タイミングが良くなかった。この年、2021年分の予約注文はたった1回しか行われておらず、それがすでに締め切られてしまっていたのだ。仕方なく、新品をあきらめてネットで転売されている商品を探してみたのだがどれも値段が高すぎて話にならなかった。

探し始めてしばらく経った頃、ようやくメルカリで良心的な価格で出品されていたものを見つけて購入した。一方、PGファルコン1号機のほうは手放すことにし、ひと月ほどメルカリに出品していたところ、十数万円という高値で買い手が付いた。こだわって作られた物の価値をわかってくれる人は必ずいると信じて安売りはしなかったのだが、頑張って作った甲斐があった。

”2号機”の完成

1号機の時とほぼ同じおよそ4か月間を費やしてバンダイPGファルコン2号機が完成した。1号機でやり残したことはこの2号機ですべて再現したつもりだ。今回はちょっと異常なくらい5フィートモデルの再現にこだわったので、我ながらどこに出しても恥ずかしくないものに仕上がったと思う。

この作品のヤバさはオレと同類の変態的レベルのファルコンマニアにしか伝わらないと思うが、ここまで本物と同じにする意味があるのだろうかと自分自身の異常な拘りにあきれつつも作り続けた。

この2号機を製作しているときに船体後部の亜高速エンジンの噴射口の表現方法をどうするかをずっと迷っていた。前回の1号機は格子状になっているキットのままで組んだのだが、今回は5フィートモデルのように乳白色の”面”で表現したいと思っていた。

薄いプラ板を加工した差し替えパーツを作り、キットの格子状のパーツと交換できるようにしておいたのだが、散々悩んだ末に、結局今回もキットのままの表現で固定してしまうことにしたのだった。亜高速エンジンの部分を5フィートモデルと同じにするのならばコクピット内や銃座内なども同じにしなければ軸のブレた作品になってしまうと思ったからだ。

今回は他にも自作していて途中でやめたものがあった。それは5脚仕様になったときに5フィートモデルに追加された着床脚の格納ボックスだ。じつは途中までは5脚仕様のファルコン号をつくろうと目論んでいたのだ。

結局はお蔵入りとなってしまったわけなのだが、せっかく途中まで作ったこれらの自作パーツがあることだし、いつか”5脚仕様”にチャレンジして、コクピット内や銃座内も5フィートモデルと同じにしてみたいと思っている。

そんなこともあり、再びネットで手頃な価格のPGファルコンの出物を探していたところ、プレミアムバンダイからPGファルコンが再販されるというニュースが入ってきた。今回は5月の予約開始で発送予定が12月となっている。どうやら昨年と同様、2022年分の予約販売も1回だけのようだ。

オレの「また作りたい」が今回で最後とは限らないし、毎回キットを手に入れようとするたびに苦労するのはとても面倒だ。お一人様3個までとなっていたので今回は思い切って3個予約した。どうやらオレはもうバンダイのPGファルコンという沼にどっぷりとハマってしまったようである。ああ、恐ろしや。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?