西陣の井戸

水脈は同じか

西陣の水脈は御所に近いことから御所や御所周辺の社寺の井戸と同じ水源か、北野天満宮や平野神社の水脈とも通じると推測される。京都盆地の地下水がどの方向から流れ込み、どの方向に向かって流れ落ちているのか、枯渇の心配はないのか等々、追々、専門家の聞いてみたいと思う。

今宮神社の井戸

今宮神社の神輿(みこし)は祭礼で、氏子が多くいる西陣の地を回る。今宮神社の境内には西陣の八百屋の娘といわれた「お玉」、のちの将軍綱吉の生母・「お玉の方」桂昌院が1694(元禄7)年、資金を出して掘った井戸がある。この井戸が西陣の水脈とどうつながるのかは不明。

今宮神社近くの紫野には多くの塔頭(たっちゅう)が有名な茶室を持つ「茶面(ちゃづら)」とも呼ばれる千利休もかかわりのある禅宗寺院の大徳寺がある。これらの塔頭もかつては井戸水を使っていたので今宮神社の井戸と同じ水脈と思われる。

西陣の井戸を雨宝院から巡った。

西陣の聖天様

古義真言宗・御寺(みでら)泉湧寺派の寺院で、正式名は北向山・雨宝院 大聖歓喜寺。通称、西陣聖天宮とか西陣の聖天様と呼ばれる。京都市上京区の上立売通を挟んで法華宗真門派の総本山・本隆寺の向かいにある。住所は上京区智恵光院通上立売通上ル聖天町9の3。千本通りから上立売通を東進し歩いて数分で左手に雨宝院がある。

歓喜天像を祀る

寺のいわれ書きによると832(天長9)年、空海・弘法大師が本堂に安置する大聖歓喜天像を嵯峨天皇の病気平癒のため安置したとされる。ここから寺の歴史が始まり、皇城鎮護の寺として栄え大伽藍を誇った。だが、1467年から10年間続いたという応仁の乱で堂宇は荒廃した。その後、天正年間(1573~1593)に再興。現在の建物は1788(天明8)年、京都の中心市街地のほとんどが焼失したという天明の大火で堂宇が焼けた後に再興されたという。

聖天様といえば奈良・生駒山の聖天様「宝山寺」が全国的に知られているが、京都では西陣聖天宮の方が人気がある。聖天様は現世利益をかなえる商売の神様として厚い信仰がある。歓喜天は仏様だが、神様として信仰を集める。神仏習合の典型だ。

聖天様とは大聖歓喜天のことで現世利益があるとされるが、頭が象で人間の2体がぴったりくっついた仏の像容から、夫婦和合の性神ともされている。織物の盛んな西陣には女性の職人が多く、聖天様に良縁を祈ったらしい。また問屋など大店の旦那衆は京の花街で遊興し、家庭を顧みないことも多々あったらしく、妻からすれば聖天様にすがるしかなかったこともあったという。毎朝、近所の人ら信仰する男女が訪れ、般若心経を読経してお祈りしている

阿吽の大師像

西陣の聖天宮は、上立売通に面して南門がある。が、西門が正門。不動明王、聖天様(大聖歓喜天)のお堂は西向きで東を向いて拝む形となる。千手観音堂は西を向いて拝む。千手観音の両手は通常、最低でも42本あるが、この千手観音像は漆箔の立像で10本の手しかない。平安時代に我が国の仏の姿を現出したとされる平安仏の中でも優しさがあふれる「貞観時代」の仏で国の重要文化財に指定される。やはり商売繁盛の利益があると伝えられる。

日の出と日没の方向を拝むのは古い社寺にあり、古い時代の名残とみられる。弘法大師を祀る大師堂は南面している。この大師像は「阿(あ)」音を発するように口を開いている。寺伝では「阿吽、汗かきの大師」といわれ、「汗をかくほど辛い時でも助けてくれる阿形相の大師様」として信仰される。狭い寺域に多くの堂があり、黒松などの樹木も茂る。

ちなみに「吽(うん)」と口を結んだ吽形相の空海像は東寺の西院「大師堂」(国宝)の像だという。京都ではこの2つの像を合わせて「阿吽の大師像」と言う。

染殿井

境内東南には。その水を染め物に用いるとよく染まるとして有名な「染殿井」がある。夏の干ばつ時でも枯れることがない。飲用には適さないと注意書きがあるが、井戸わきに蛇口があり、ペットボトルでくむ人もいる。また(枝を大きく広げるクロマツの)「時雨の松」は久邇宮朝彦親王が参詣の折り、その下でにわか雨から逃れたと伝えられる』という。毎月第2土曜日午後1時からと、28日午前11時から不動明王堂で護摩祈祷が行われている。各種のお守りや札も販売している。

「染殿井」と呼ばれる井戸は南門を入ってすぐ右手にある。深井戸で電動ポンプで汲み上げる仕組み。井戸の脇に手水場がある。水道の蛇口も備わって井戸水をペットボトルに入れて利用できるようになっている。

井戸のいわれ書きによると、『染色に適した軟水で、西陣の染色業者達が「染物が良く染まる」と重宝したといわれています。本隆寺の千代の井、首渡(首途・かどでが正式名称)八幡宮の桜井、個人宅にある安居井(あぐい)、鹿子井とともに「西陣五水」にも数えられています。染色には大量の水が必要ですので、狭い地域にこうした井戸が沢山ある事も西陣が染め物で栄えた理由のひとつだったかもしれません。ちなみに京都御所内にも清和天皇が住まわれた「染殿」にちなむ「染殿井」という同じ名前の井戸があります』としている。

岩上神社

雨宝院のすぐ近くにある上立売通に面した祠。通り過ぎでしまうからよく注意して周りを見ることだ。欅の木が茂り、夏はクマゼミがシャーシャー鳴いているので場所が分かりやすい。

岩上は「岩神」の意だと思う。おとな2、3人が手つないで抱えるほどの大きさの石が御神体。こうした大きな岩やおどろおどろした怪石や巨岩は神々が寄り付き降臨する依り代(よりしろ)、磐座(いわくら)、霊石の神籬(ひもろぎ)。京都の松尾大社、上賀茂神社、伏見稲荷、大津市の日吉大社や石山寺といった古社、近江八幡の西国33札所第31番長命寺など多くの社寺にもある。

古代からこの国に住んだ人々は祖霊信仰と自然を崇拝してきた。自然信仰はそれだけ天変地異が多かったことなどに起因し、あちこちに神々がいた。古くからある家々は井戸にも竈(かまど)にも厠(かわや)にまでも神を祀った。祖霊は富士山のように三角錐型・コニーデ型など姿形の良い山や太陽が昇る山、大きな岩がある山の頂に昇るとされ、頂上の特徴的な山々が信仰の対象となった。山そのものを神と祀る神体山だ。

栃木県日光の男体山、頂上の峰が二つある双体山でもある茨城県の筑波山や新潟県の弥彦山、コニーデ型の神奈川県丹沢山系東端の大山(おおやま)、北海道の羊蹄山(蝦夷富士)、群馬県の榛名山(榛名富士)、伯耆富士と言われる鳥取県の大山(だいせん)、讃岐富士と呼ばれる香川県丸亀の飯野山、近江富士と称される滋賀県野洲の三上山、鹿児島県薩摩半島の突端にある開聞岳(薩摩富士)など各地で何々富士と呼ばれる山々が多くあり、いずれも神体山だ。

京都では比叡山は「都富士」と呼ばれた。上賀茂神社の神山、火伏の神を祀る愛宕山も神体山,、神奈備(かんなび)として信仰の対象となった。

北・中央・南アルプスなどい岩場の多い高山も信仰された。これらの山々はまた修験道の人たちの修行の場だった。人の立ち入りを禁じる神体山や森・杜も多くある。山が低くとも奈良・三輪山は飛鳥や大和王権があった地から見て日出る山としてあがめられた。姿形は良くない低山でも有力な社がある神奈川県鎌倉の鶴岡八幡宮の裏山、奈良・春日大社のある春日山も禁足の森。穢(けが)れのないうっそうとした清浄な森で、樹木は大部分、天然更新に任せてある。

山々の頂上は祖霊が生きた地上界と祖霊が昇る天上界を結ぶ結界、頂上にある岩は祖霊が寄り付く神籬(ひもろぎ)でだいたい社がある。神奈川県の大山のように頂上に縄文遺跡がある山もある。

奄美大島では陸地に近い海に突き出たそそり立つ岩は立神(たちがみ)と呼ばれる。立神は集落ごとにある。奄美では祖霊信仰が厚く、その祖霊信仰の強さからか年下の者が目上の人にあいさつする日常語は朝、昼、晩に関係なく「拝(おが)みんしょ」と声をかけ頭を下げる。

立神は遠い海の彼方から流れ着くモノが寄り付く目印の神だった。沿岸航行が頼りだったころ、陸の突出した部分は尊称の御をつけて御崎と呼んだ。これが岬の語源となった。岬の周辺は潮の流れが速い難所だった。難所を乗り切るため岬に安全航行を祈った。

岩上神社のいわれ書きによると、『伝えによれば,二条堀川付近にあった霊石が六角通(岩上通六角辺り)に遷(うつ)され、更に中和門院(ちゅうわもんいん、後陽成天皇の女御の一人で後水尾天皇の母)の屋敷の池の畔に遷されると怪異な現象が起きたという。吼(ほ)え出したり、すすり泣いたり、子供に化けたりの類である。子供に化けたという伝説にちなんで「禿童(かむろ)石)」と呼ばれたこともあったという。

持て余した女官たちが遂にたまりかねて蓮乗院という真言宗の僧を召したところ、彼はその石を貰い受け、現在地に遷して祀ったと いう。その際に「有乳(うにゅう)山 岩上寺」と称した。以降、授乳、子育て の信仰を集め、地元では「岩上さん」と親しみを込めて呼ばれて いる。

寺は江戸時代の1730(享保15)年の大火事「西陣焼け」で堂舎が焼かれ、1788(天明8)年の「天明の大火」では荒廃の極みに達した。明治維新の際に廃寺となったが、大正年間に織物業の千切屋が敷地内に祠を構え、以降「岩上神社(岩上祠」となって今に至る。数奇な運命を経た霊石だけは昔の姿そのままで現在に伝わる』という 。岩上は霊石だった。

岩神の周囲には紙垂を付けたしめ縄が張られ、社が設けられている。すぐ近くで拝める。その岩のそばに古井戸がある。コンクリートの井戸囲いがあり、井戸にはごみなどの異物が入らないようにコンクリートの蓋があり、蓋の1カ所だけ空気穴のパイプが突き出ている、深井戸で電動ポンプでくみ上げている。脇に水道の蛇口があり、ひねると水がでる。賽銭箱があるが、だれでも無料で水をいただくことができる。飲用可能とかの特別は張り出しはなく、井戸にも特別な名前はない。水はなめらかだ。

先に水がわき出る浅井戸があり、後世に岩神がやってきたのか、あるいは岩神が先にあり、後に岩神に水を供するために井戸を掘ったのかはさだかでない。が、西陣にはこうした井戸が家々や辻の角々にあった痕跡の1つかもしれない。水が湧き出る場所は神様扱いだった。相模国(神奈川県)一之宮の寒川神社は、本殿の裏手にこんもりした森があり、その中心部は池になっている。水が湧き出る場所そのものが御神体だった。

越前国一之宮の氣比神宮(福井県敦賀市)にも良質な井戸水がある。夏は手がしびれるほど冷たい。長命水と呼ばれる。本殿裏手に水源の斧鉞(ふえつ)の森の「氣比の森」がある。斧鉞の森は人の手で斧(おの)や鉞(まさかり)が入らない、水をはぐくむため生きている樹木は伐採されない、ほぼ原生林に近い森をいう。

古代から水をはぐくむ森は大事にされてきた。斧鉞の森は禁足の地であり、樹木の伐採はもちろん薪炭を取ることさえ許されなかった。樹木は天然更新に任せた。こうした不入山(いらずやま)の森は国内各地にあった。神聖なことのほかにヒノキなど貴重な建築材がある山は江戸時代、入山はもちろん狩猟、伐採禁止の留山(とめやま)とされた。京都では下賀茂神社の糺の森が斧鉞の森の代表例だ。東山36峰の多くも山懐(やまふところ)や山麓に有力な社寺がある関係で斧鉞の森となってきた。

首途八幡宮

首途(かどで)八幡宮は、かつて西陣5水の桜井があった神社。智恵光院通に面して真向かいに京都市立西陣中央小がある。桜井はすでになく、水も出ていない。社殿は10段の石段を上った小高い丘に上にある。

本殿の下に弁財天があり、弁財天の社が建つ台座の石組みが井筒跡らしい石組になっていることから、ここが桜井跡と推察できる。社ができても桜井の名が残るのはここから長らく水が出ていたとみられる。

桜井からいつの時代に水が出なくなったのか文献資料はなく、口承もない。北隣にある桜井を模した井戸として桜井公園にあるが、ここからも水は出ていない。

御所の北側を通る今出川通りは首途八幡宮からすぐ東側。白峰神宮があり、堀川通りには京都の八幡宮で最も古いとされる水火天満宮があり、水脈が近い。

八幡宮の大和岩男氏の著作「秦氏の研究」「日本にあった朝鮮王国 謎の秦王国と古代信仰」などに詳しい。大和氏の研究によると、八幡宮は九州大分県の宇佐市にある宇佐八幡宮が発祥地。国内の有力な八幡宮の多くは宇佐八幡宮か、御所の鬼門封じで創建された京都市八幡市にある岩清水八幡宮から勧請された。八幡とは八色の旗、たくさんの旗のこと。お寺で大きな行事のときに五色の旗を掲げるが、中国か朝鮮半島から伝来したと推定されている。

神社には大きく分けて2系統ある。1つは水や森、奇岩や大岩などを神の依り代とする自然崇拝信仰、もう1つは不遇の死を遂げた高貴な人の祟りを恐れてあげ祀る祟り神の信仰。古代からの自然信仰、祖霊信仰から古社の多くは依り代を祀る自然崇拝信仰の形を取ることが多い。疫病退散の素戔嗚(すさのお)などの神々は後世に付会(ふかい)して後付けで祀ったものを思われる。

首途八幡宮のいわれ書き(京都市)によると、『宇佐神宮から勧請した。もとは御所のすぐそば、平安京の大内裏からみて鬼門にあたる北東の場所にあり、王城鎮護の神とされ、内野八幡宮と呼ばれたという。首途八幡宮の場所はかつて奥州で産出された金を京で扱う商いを生業にしていた金売吉次の屋敷があったと伝えられ、源義経が奥州平定に赴く際に吉次の助けを得て、ここで道中の安全を祈願して出発したと伝えられているという』。

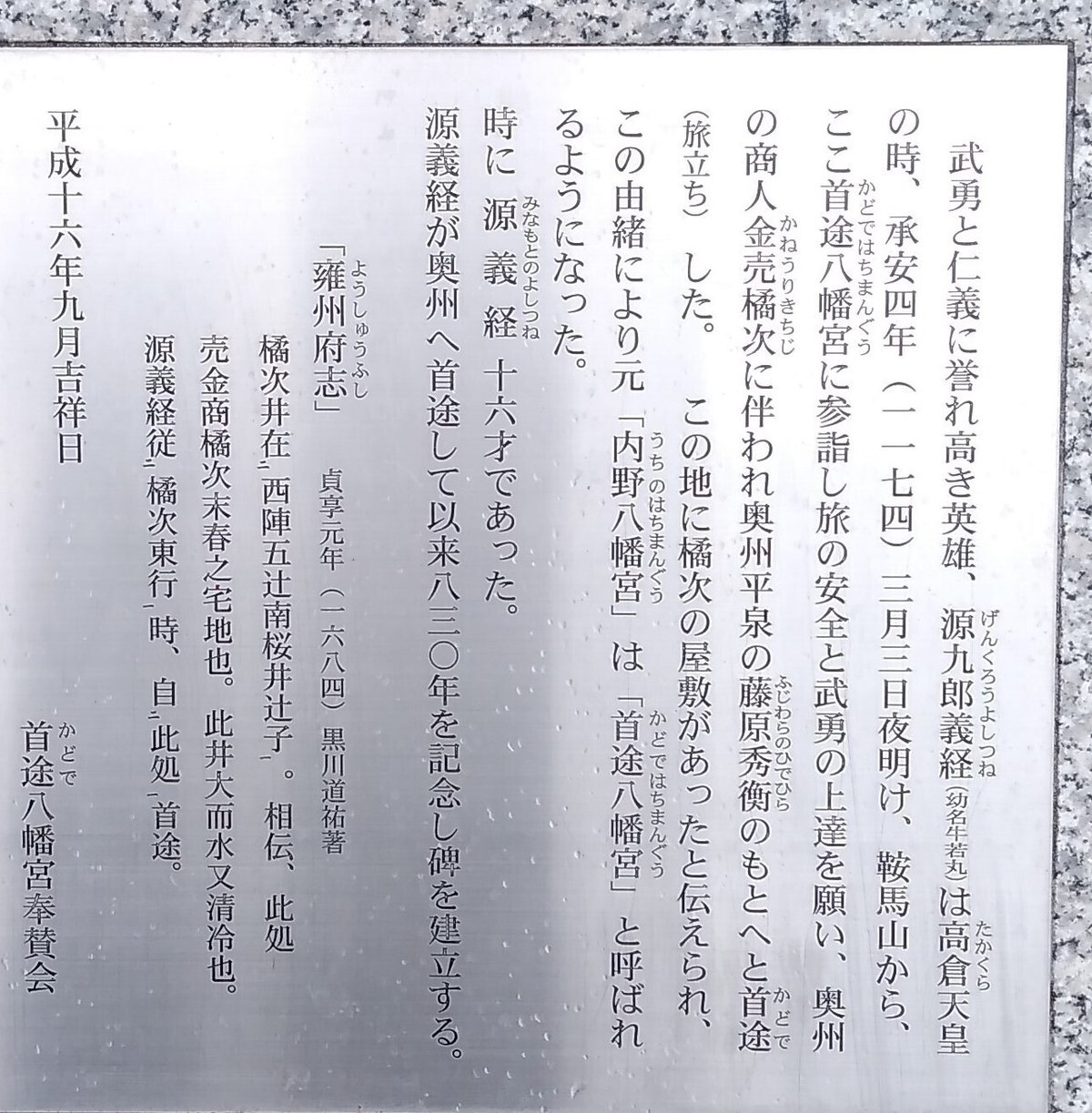

また神社奉賛会のいわれ書きによると、江戸時代の資史「雍州府史(1684年・貞亨元年)の記述から『平安四年(1174)3月、義経は鞍馬山中から首途八幡宮に参詣し旅の安全と武勇の上達を願い、橘次(きちじ)に伴われて奥州平泉の藤原秀衡元へ旅たちした。義経16歳であった』と記している。

記述の中で月は旧暦、年齢は数えである。数え16歳といえば、今の満14歳。まだ中学2年生で蝦夷地平定なんて自らの力では到底無理な年端(としは)もいかない年齢だ。鞍馬山での修業途中だったかもしれない。五條大路(現在の松原通り)の鴨川に架かる橋の上で比叡山の僧、弁慶相手に立ち回っていたころかもしれないし、想像がわく。

義経が祈願したとなれば、手水場の水は桜井の井戸水であったろうし、桜井の水を飲んだことであろう。となると、桜井の水がなくなったことは本当に惜しまれ、桜井の水があれば、義経ファンを含めてもっと多くの観光客が押し掛けたと思われる。(一照)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?