「野のへらぶな」釣りを始めるための道具(第1回)

へらぶな釣りをやってみたいけれど、何から準備したらいいのか分からない。そんな人、多いと思います。私もそうでした。へらぶな釣りの本を見ると、揃えなければならない道具の数が多いし、一つ一つの道具の名前も良く分からない。「うーん、やっぱり自分のような初心者には無理なのかな・・・?」

そんなことはありません。

今日は、「形にはこだわらないから、とにかく早くへらぶな釣りに行きたい!」という人にお勧めの道具についてお話します。ここでは、出来るだけお金を掛けず、釣り堀ではなく自然の川や沼でへらぶな釣りをする「野釣り」の場合を前提にお話しします。

お財布に優しい超初心者用へらぶな釣り道具

「へらぶな釣りにちょっとだけ興味があるけど、まだ本格的に始めるか分からないから、とりあえず自宅から近い場所にある川や沼に行って、どんな感じか試してみようか。でも、月のお小遣いもこの数年上げて貰えていないし、最初から大金を使って道具を買うのは抵抗があるなぁ。」

そんな人がへらぶな釣りをスタートするための最低限の道具は以下の通りです。なお、一部を除き、全て新品で購入した場合を想定しています。(勿論、物によっては家にあるもので代用も可能です。)

へらぶな釣り道具リスト(最小限のもの)

第1回紹介内容(今回)

釣り竿(以降、「へら竿」と呼びます)

へらぶな釣り仕掛けセット

へらぶな釣り用ハリ(ハリス付き)

ウキゴム、ウキ止めゴム

板オモリ

サルカン(ヨリモドシ)

ウレタンチューブ

第2回紹介内容(次回)

ハリはずし

ハサミ(水に濡れても大丈夫なもの)

バケツ(紐付きが便利)

プラスチック計量カップ(目盛りが付いているもの)

エサボウル

柄付き玉網

折り畳みコンパクトチェア

タオル(汚れても良いもの)

ビニール袋(濡れ物や汚れものを入れるため(スーパーでもらえる持ち手のあるビニール袋でOK))

釣り竿以外の道具一式が入る大きさのバッグやデイパック

第1回目となる今回は、へら竿、へらぶな釣り仕掛けセット、へらぶな釣り用ハリ(ハリス付き)、板オモリ、サルカン(ヨリモドシ)、ウレタンチューブについて説明します。

1.へら竿

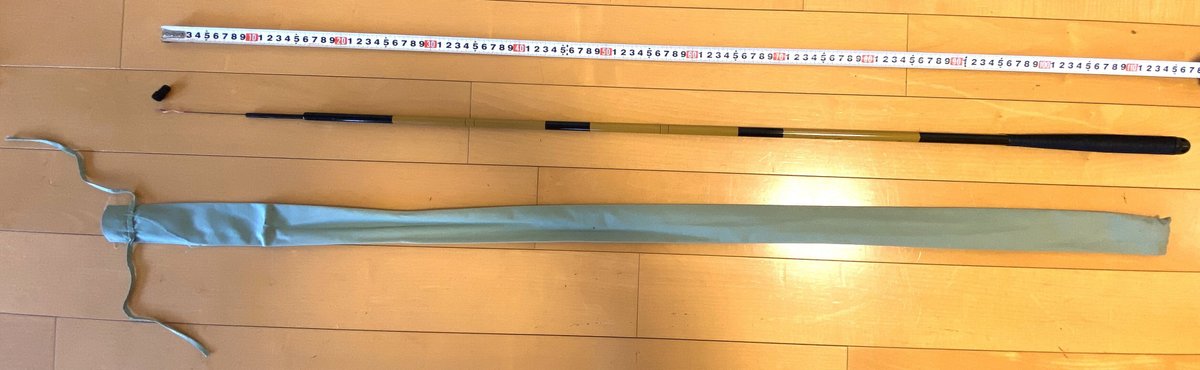

へらぶな釣りを始める際に、一番お金が掛かるのがへら竿です。へら竿には、①振り出し竿と②並継ぎ竿があります。へら竿の多くは並継ぎ竿です。振り出し竿は、一部特殊なものを除いて数千円程度の価格帯ですが、あまり販売されている種類や長さのラインナップが多くありません。

並継ぎ竿の価格帯は数千円~十数万円、長さは6尺(1.8m)~32尺(9.6m)と種類が非常に多く、初心者向き、中級者向き、上級者向きがあります。初心者向きの商品は、長さにもよりますが、1万円前後~2万円前半位の価格帯が一般的だと思います。

釣りを始める場合、釣りをする場所の川の川幅や沼の大きさ、エサを落とす場所の水深、釣り場の足元から水面までの高さ、周囲の樹木の枝の高さ等によって、使用するへら竿の長さが変わってきます。最初に1本だけ竿を買う場合は、まずは自分が釣りをしたい釣り場に事前リサーチに行き、そこで釣りをしている人に使っている竿の長さを聞いてみるか、最寄りの釣具店に行き、釣り場情報を聞いてみると良いでしょう。

① 振り出し竿:竿を構成する中空で径の異なる各節が細いものから太いものへと筒状に収納されていて、使用する時に細い節から順に引っ張り出すと1本の竿になり、使用後は元通りに縮めて収納できるタイプ。構造上、太く重くなりがちだが、大きな魚が掛かっても竿の穂先がすっぽ抜けて持っていかれることがない。

② 並継ぎ竿:2分割以上に分割された各節を繋いで使用するタイプ。全ての節を1本の筒内に収める必要がないため、径を細くできることから軽量。但し、大きな魚が掛かると竿の穂先をすっぽ抜かれてしまうことがある。

2.へらぶな釣り仕掛けセット

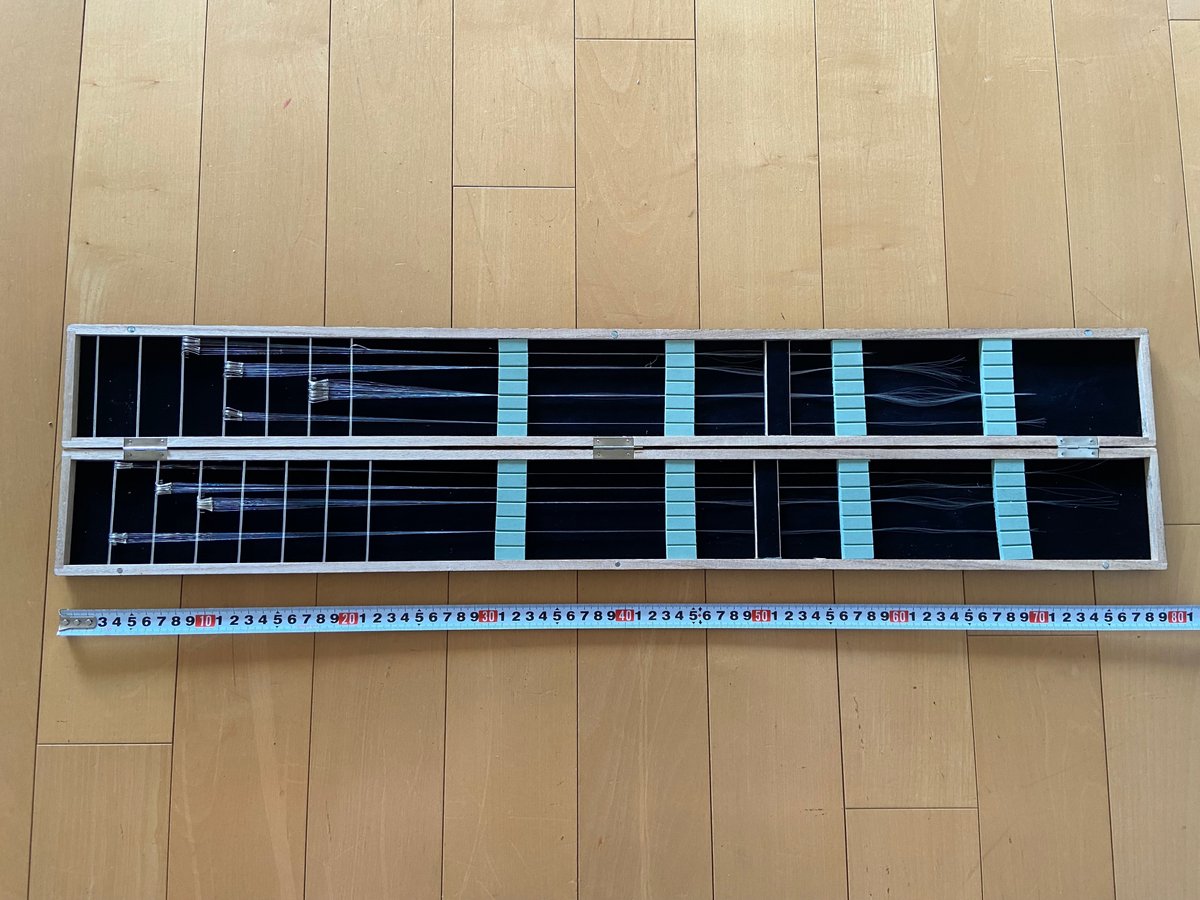

へらぶな釣り仕掛けセットとは、道糸、へら浮き、ウキゴム、よりもどし、オモリ、ハリス、ハリがはじめから接続されて(これらの要素が全て接続されたものを「仕掛け」と言います。)仕掛け巻きに巻いてあるものです。

仕掛け巻きの末端部分の切り込みから、道糸に輪っかが付いている部分を外し、その輪っかをへら竿の先端部分(リリアン糸になっているものが多いです。)に結び(結び方についてはまた別の回でご紹介します。)、へら竿を伸ばしながら仕掛けも仕掛け巻きから外していきます。そして、ハリのところまで仕掛け巻きから外したら完了です。実物は下の写真のような商品として販売されています。

但し、この商品ですと、へら竿の長さが12尺(3.6m)のものに結んで使用するものとなっているため、他の長さの竿の場合はそのまま使用することはできません。3.6mよりも短いへら竿であれば、仕掛けを切って長さを調整することも出来ますが、逆に長い竿の場合は糸を継ぎ足して使用することはしません。(へら竿の長さ毎に仕掛けを作る場合の方法は、また別の回でご紹介します。)

へら竿に仕掛けを結んだ完成図は以下のような感じになります。

3.へらぶな釣り用ハリ(ハリス付き)

先ほど説明した仕掛けが出来上がり、実際にハリに餌を付けて釣りをしていると、大きな魚がハリに掛かって強い力で引っ張られた場合、ハリが水草や川底の石やゴミ等に引っかかった場合など、力任せに竿を立てて道糸とハリスに張力が掛かると、道糸よりも細い糸を使用しており相対的に糸の引っ張り強度が弱いハリス部分から切れてしまうことがよくあります。

でもこれは大きな痛手ではありません。大切なへら竿が折れてしまったり、高価なへら浮きが接続されている道糸が切れてへら浮きを失ってしまわないよう、簡単に交換可能で安価なハリだけを失うという最小限のダメージで道具を守るために、わざと仕掛けに弱い部分を作っているのです。

このため、ハリスとハリは、切れてしまってもすぐ新しいものに交換できるように、予備のハリ(予めハリスにハリが結ばれている状態で売られているものと、ハリだけが小袋に入って売られているものがあります。)を準備しておきます。

上の写真が、ハリスにハリが結ばれている状態で売っているもの、下の写真がハリだけで売っているものです。前者の場合は、ハリの付いたハリスを1本ずつ中の小分けの袋から取り出してサルカンに結べば交換が完了するので簡単です。但し、1袋に入っているセット数は10本以下と少ないため、後者のものよりコスト的には割高です。

後者の場合は、自分で別売りのハリスを買って、ハリに結ぶ手間がかかりますが、ハリが大きさによって十数本~二十数本入っており、ハリス付のものよりも価格も安いため、沢山の予備のセットを準備する場合にはコストが抑えられます。

4.ウキゴム、ウキ止めゴム

ウキゴムは、へら浮きと道糸を接続するためのもので、へら浮きの足を差し込む部分と、へら浮きが道糸の任意の箇所に移動できるように、道糸を通せる穴があります。

ウキ止めゴムは、ウキゴムの道糸上の稼働範囲を制限するために付けるもので、道糸上のウキゴム位置より上の部分と下の部分の2か所に取り付けます。これにより、へら浮きの位置を、釣りをするポイントでのエサを落とし込む深さに合わせて調整することが出来ます。

へら浮き、ウキゴム、ウキ止めゴムが付いた状態の写真は以下の通りです。

5.板オモリ

板オモリは、エサの付いたハリを水中に沈ませるのと、へら浮きのトップ(目盛り部分)を自分が調整したい位置まで沈ませるために道糸の上に巻き付けるオモリです。その名の通り、薄い板状(0.1mm、0.2mm、0.25mmなどの厚さの種類があります。)の鉛で、柔らかく簡単に曲げることが出来ます。

これを必要量だけ道糸の上に巻き付けて重さを調整します。板オモリを巻き付ける部分をあらかじめウレタンチューブで保護すると、道糸に直接巻き付けるよりも道糸が痛みにくく長持ちします。以下は板オモリの一例です。(求めやすい価格なので、私もよく買っています。)

6.ウレタンチューブ

道糸の板オモリを巻く部分を保護するための半透明の細いチューブです。道とに直接板オモリを巻くよりも、チューブの上から巻いた方が径が太くなるためオモリが綺麗に巻けます。以前私が購入したのは以下のものですが、仕掛け1セット当たり、板オモリの幅(25mm程度)分しか使用しないため、一度買うと結構長持ちします。

板オモリ、サルカン、ハリス、ハリを結んだ部分は以下のような状態になります。(板オモリはウレタンチューブの上に巻いています。)

今回は、お財布に優しい超初心者用へらぶな釣り道具の紹介(第1回目)として、へらぶな釣りをするためのメインの道具となる、へら竿からハリまでの仕掛けについてお話しました。

最後に

第2回目は、

エサづくりの時

魚が釣れた時

釣り場での仕掛けトラブル時

片付けの時

道具の持ち運び時

長時間釣りをする時

に使う道具についてお話します。

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?