海外HRTechサービスから日本での機会を考える - CaptivateIQ(no-code sales commission platform)

欧米のHRTechサービスを研究し、日本での可能性についても示唆を得ようという本企画。第四回はインセンティブ自動計算サービスのCaptivateIQをチェックしていきます。給与計算におけるインセンティブの計算に特化したSaaSソフトウェアです。単体SaaSとしては日本にまだないサービスだと思うので、日本での展開を妄想する題材として適切かと思い、このサービスを取り上げてみました。

前回同様少し古いですが、CaptivateIQのコンセプト動画をこちらで紹介しておきます。

<想定している読者(こんな方に読んで欲しい)>

・HRTechサービスに興味がある

・HRTechサービスの提供をしている会社で働いている、働きたいと思っている

・いつかHRTech領域で起業したい

<アジェンダ(今後同じアジェンダを想定)>

・サービス概要(機能概要・時価総額等)

・日本のインセンティブ自動計算サービスの状況

・日本で展開する上でのポイント

マガジンも登録をお願いします。

サービス概要

1. どのようなサービスなのか(簡単に)

CaptivateIQは、インセンティブの支払いにおける課題を解決するサービスです。

コロナ禍において社員同士の直接的な交流がなくなり、モチベーションエンジンの一つがなくなっている状況において、新たなモチベーションエンジンとしてインセンティブ(Compensation Plan)設計を実施することを検討する企業がアメリカにおいて増えているようです(LP内でもその内容がWP等で強く訴求されている)。ですが、インセンティブ計算・支払いは基本的には関与する社員のマニュアル入力・計算によって支払額の決定がなされていることが多いので、インセンティブの計算ミスが生まれたり、従業員からインセンティブに関する交渉・質問を受け付ける頻度が増え、労務の対応コストが増えていたり、そもそも現状のインセンティブ設計が良いものなのかどうか客観的に判断しづらい、等の課題があります。そんな課題を解決してくれるのが、CaptivateIQです。そしてそのプロセスをプログラミングや、関数を書く必要なく直感的に実施できるところも大きなポイントで、ノーコードツールの一つとも捉えられます。

2. どのようなサービスなのか(機能詳細)

CaptivateIQの機能は大きく4つに分かれています。データインテグレーション、インセンティブ管理・マネジメント、レポート・分析、従業員とのコミュニケーション管理の4つです。今回残念なことに、FAQがオンラインで発見できずUIを多くみることが出来ませんでしたので、LPやWP、レビューサイトから集めた情報をもとに紹介していきます。

データインテグレーション

各種のSaaSツールや、Excell、スプレッドシート等からデータを取り込み、そのデータを基にインセンティブ計算をするという会社はとても多い(アメリカだと特に)と思います。そのようなデータを手動入力するのではなくCaptivateIQと連携することによってデータ取り込みを自動化することができます。

<連携可能なサービス一覧>

以下を見ると欧米の企業で利用されているサービスがよくわかります。会社のデータウェアハウスに直接接続する場合から、活用しているSaaSソフトウェアに接続する場合、そしてAPI/SFTPの形式での連携も可能です。

データインテグレーションは以下の3ステップで行います。データの参照元と連携をして、必要なデータを選択し、インポート頻度(リアルタイムも可)を設定するだけ。

データのクレンジングをしたり、いろいろなサービスからCSVをダウンロードして、バラバラなデータをスプレッドシートやBIツールを活用して集計をしたりすることにコストを払う必要はありません。CaptivateIQの調査では80%を超える給与計算プロセスにおいてエラーが発生しているとのこと。そういったヒューマンエラーに起因した従業員との交渉や、確認プロセスも自動抽出・計算をすることで0に近づけることができます。

<インセンティブ管理・マネジメント>

データの取り込みが完了すると、実際のインセンティブ計算のプロセスに移ります。インセンティブの設計に応じて見慣れたエクセル・スプレッドシート的なUIでインセンティブ計算ロジックの設定を行うことができます。

計算結果は以下のように表示され、計算のログが全て管理・参照できるようになっています。もし何かしら計算ロジックにミスがあったとしてもいつどのタイミングでその原因が生まれたかを特定できるようになっています。また、このログは監査対応にも活用でき、担当者の工数削減に大きく寄与します。

計算が完了し、ミスがないことを確認できれば、従業員に通知をします。

<従業員とのコミュニケーション管理>

インセンティブに関する従業員とのコミュニケーション・契約管理も行うことが出来ます。サービス内のチャット機能で問い合わせを受けたり、Docusignと連携をしているので、サービス内で個別契約を結ぶことも可能です。アメリカにおいては、入社する際にオファーレターとは別にEmployee Agreement(雇用契約書)を結ぶことが通例であり、その中で給与はもちろんインセンティブについての決定方法と、金額についても合意をします。インセンティブを新たに設定する際には、この契約を結び直す必要があり、その契約のドキュメント作成・締結の管理もCaptivateIQで行うことができます。

<レポート・分析>

ダッシュボードの作成も自由度高く行うことができます。カード表示・チャート表示等、多くの表示形式に対応し、それぞれのデータをドリルダウンすることも簡単に行えます。表示可能な形式:Line/Bar/Combo (Line + Bar)/Area/Row/Waterfall/Scatter/Pie/Funnel/Trend

こちらの記事に詳しい説明があるので興味がある方はどうぞ。

<番外編:セキュリティ>

SaaSサービスにとってセキュリティはとても重要な要件です。欧米のサービスのLPにはどんなセキュリティ対策を施しているかがしっかりと明示されています。ペンテストを毎年実施し、SOC 2 Type2の認証を受けていると記載があります。

3. プライシング

プライシングは公開されていないので正確にはわからないが、ユーザーごとのサブスクリプション課金という表記がレビューサイトにはありました。競合かつ先行サービスであるBrokermint,Spiffといったサービスのプライシングもオープンになっていないので相場もイメージしづらい形でした。

人事労務担当の工数削減、現場への説明コストの削減に加え、インセンティブロジックの適正化というメリットからして、月に数万ドルは最低でもチャージできる仕組みになっているのではないかなと思います。

4. ファイナンス状況

こちらの記事によると1年で6倍の成長を遂げており、サービスを通じて計算されたインセンティブの合計金額は$2B以上とのこと。上記にも記載しましたが、特にセールスにおいては従来、セールスチーム内でのインタラクティブなコミュニケーションが一つのモチベーションエンジンになっていましたが、リモートにシフトする中でそれが薄れ、代わりにモチベーションエンジンとして見直されることになったのがインセンティブであるとco-CEO Mark Schopmeyerは話しており、コロナが追い風になっている模様です。

<時価総額>

不明(調達額からして200~300億のレンジ)

<累計調達額>

$62.6M

<投資家の顔ぶれ>

Accel,Y Combinator,Sequoia,Aminity Ventures等

<主要顧客>

Affirm, TripActions, Udemy, Intercom

日本のインセンティブ自動計算サービスの概況

日本においてはインセンティブ計算に絞ったサービスはまだないようです。サービスとして提供をしているのは、freee/マネーフォワード/弥生会計といった会計ソフトウェアで、計算を社労士事務所等にアウトソーシングするというケースも多いと思います。前提として複数のソフトウェアにまたがった情報をベースにインセンティブの計算を行うことが日本ではまだ稀です。前提として、日本では年に2回ボーナスの支給があることが通例かのようになっており、その金額も目安として月給数ヶ月分という一つの一般的な形があります。MBO形式の目標管理をベースに達成度合いで計算するという会社が多いのではないでしょうか。ある意味ボーナスは普通にあるもの、計算可能な給与のような位置づけだと思います。一方アメリカでは固定のボーナスというものが多くありません。給与に関しても職務内容と能力を加味して個別に設定されることが多く、同じ会社においてもボーナスがある人とない人がいます。同じ会社の社員は基本的に考え方は同じ、ボーナスも全員あって当然んという日本と、個別の契約で能力と仕事内容によって給与は全員違う上にボーナスは基本ないものという考え方のアメリカではインセンティブというものの効果が異なることは明白かと思います。コロナ禍において注目されているのも、元々必ずもらえるものではないという通念があるからこそ、もらえるとなればモチベーションエンジンとして機能するということなのかなと理解しています。

日本でも、生命保険や不動産といった特定の業界にはインセンティブプランがある場合が多く、そういった業界においては一定の計算が必要なインセンティブ設計がなされている場合があると思いますが、現場は労務担当者の手計算を実施し、社内もしくは社労士等の社外のパートナーによる第三者確認を行うという形が多いように思います。私もインセンティブ計算プロセスの日本のスタンダードにはあまり詳しくないので詳しい人はこっそり教えていただきたいです。

日本で展開する上でのポイント

CaptivateIQに学んだ上で、インセンティブ計算単独のサービスを日本展開することを検討していきます。アメリカとのマーケットの差分について触れた上で、現状の日本で展開をするならという視点で検討してみます。

マーケットの差分

これまでの投稿においても欧米との差分は色々と記載してきましたが、企業経営・組織戦略に関する考え方はまだまだ大きく違います。上記のセクションでも触れた通り、日本はボーナスがあることが普通で、アメリカでは普通ではないという違いがあり、インセンティブプランのコロナ禍における有効性も違いが出てきていると思います。この慣習・通念はそう簡単に変えられるものではないことには留意が必要です。その上で少しでもインセンティブの有効性を感じてもらうこと、それを通じてマーケットが大きくなるために必要な要素を考えてみます。

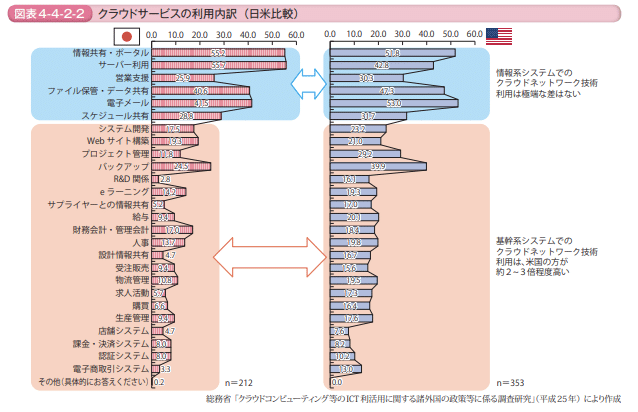

①SaaSサービスの普及率

まず第一に、日米ではSaaSサービスの浸透率に差があります。総務省の統計によると、インセンティブ計算に関連する受注販売・人事・給与関連のクラウドサービス導入率はアメリカの方が2~3倍比率が高い状況です。この数値の差は年々埋まってきているという記載もあり数年で大きく状況は変わることが予想されます。なので、現時点でいうと連携するサービス自体の導入企業数=マーケットとだとすると日本はアメリカに比べると土壌が固まっていないと考えられますが、数年で回復する(マーケットが拡大する)ことが考えられます。

②担当者のリテラシー

SaaSソフトウェアは企業の状況に応じて使いこなすことで価値が生まれるサービスです。今回のCaptivateIQに関しても、ノーコードサービスで直感的なUI設計であるとしても関数の知識や、現場を巻き込んだ導入を進められるだけのWebサービスリテラシーが求められると思います。ここは日米で定量比較が難しいところではありますが、改善が必要なポイントではあると思います。

そしてツールリテラシーだけでなく、インセンティブ・賞与設計のリテラシー・知識も同様に求められます。MBOベースで達成率に応じて支払う形だけではなく事業の変数に応じて柔軟にインセンティブの設計を行うにはそれ相応の経験とスキルが求められるでしょう。SaaSサービスの普及に伴ってセールスプロセスに対する考え方は大きく変わってきており、その役割に関しても分業・専門性の向上が進んでいます。そういった業務一つ一つの美学と変数を加味したインセンティブ設計は、やりがいもあり難しくもあると思います。この領域は科学されきっていない要素が多いので成功事例のコンテンツ展開等の知見共有の仕組みを発達させる必要がありそうです。

③コロナ禍におけるインセンティブへの注目度

日本においてもコロナ禍における企業のエンゲージメント低下・モチベーション低下は課題になりつつあるのではと思います。出社を再度求める企業や、リモートでのコミュニケーションを工夫している会社も少なくないのではないでしょうか。その課題解決として副業・リモートワークの許可や、福利厚生の充実、記載したようなコミュニケーション機会の創出は日本でもよく目にする解決策だと思います。ですがインセンティブを導入するという話はあまり聞いたことがありません。

ここは今回の論点で最も難しいポイントだと思います。コロナ禍の社員のパフォーマンス向上のためにインセンティブを導入しようという解決策がなぜ生まれないか、それは何度も繰り返し記載している賞与に対する考え方があると思います。日本においては賞与は全社員に支払うものであり会社の業績連動の考え方が強いです。コロナ禍で業績が下がればもちろんボーナスは少なくなる。業績が出てないのだからボーナスなんて払えるわけがなかろうといえばそれでおしまいなのですが、適切なインセンティブを支給することをレバーに業績を回復させようという発想を持てるようになる必要があります。事業をPLだけで見るのではなく、業務プロセスを分解した上で個々の業務の生産性向上、数値改善にも目を向けてインセンティブ設計を行うことができれば、業績拡大のレバーになると考えることもできるのではないでしょうか。ここは個人的にも経験が浅くまだまだ深い考えと解決策に至れていないポイントですが直近弊社でも賞与の導入をスタートさせたのでその中で科学していこうと思います。直感的には日本の利益至上主義的な傾向もこのような発想の転換の弊害になっているのではないかなと感じます。

④従業員側のインセンティブへのスタンス

逆に従業員側はどうでしょうか。個人的にはここにヒントがありそうだと思っています。上述した企業としてのスタンスは日本の商習慣・市場構造・株価構造等に大きく依存していて変えるためにかなりの強い力学が必要に感じられます。ですが、優秀な人材確保のためには変化せざるを得ないところも同時にありそうです。そもそも、インセンティブというのは称賛すべき成果を出した個人に対して成果に応じて正当に支払うものであり、そのベースには適切で納得感のある人事評価が必要だと思います。人事評価が適切とはという議論はめちゃくちゃ難しい話になりますが、納得感を作ることが重要であるのは間違いありません。裏を返せば、そういった評価を実現できている企業は候補者にとって魅力的な会社だと考えられます。

日本でも外資系のSaaSサービス提供企業等ではインセンティブが科学されている会社も存在すると思います。そういった事例の認知が広がり、インセンティブ設計を科学することを標榜して従業員のリテンション・採用成果を創出することが通例となる方が近道かもしれません。

今の日本でインセンティブ適性化サービスを展開するなら

上記のマーケット状況を踏まえて日本で同様のサービスを展開することを考えていきます。

①着目すべきペインポイント

まず、解決できる課題があるか。SaaSサービスはこれがないと始まりません。CaptivateIQが解決しているペインはコロナ禍における従業員のモチベーション低下・インセンティブ計算ミス・管理工数の肥大化です。上記のマーケット検討にから、これは日本でも同様に大きいペインになっているかというとそうはいえないでしょう。

では日本ではどのようなペインポイントがありそうでしょうか。完全なる私見で考えてみます。

まず思い浮かぶのは、適切な賞与・インセンティブ設計がわからないというペイン。MBOからOKR等の評価制度に移行したり、ホラクラシーを導入したり、日本でも従来の画一的なマネジメントスタイルから変化しようとする動きがあります。その中でOKRのKeyResultベースでボーナスを決定するのって、本来の意図を考えると整合性が取れないところがあるからどうしようかな、とか、THE MODELを実践する中でアカウントエグゼクティブとインサイドセールスのMRRへの寄与度ってどう考えるべきなんだっけ、とか、賞与を設計することが難しい状況は生まれていると想像できます。これを一つのペインと捉え、そのような状況に対して、欧米の知見をベースに適切なインセンティブプラン設計をコンサルティングもセットで提供するというサービス形式はマーケットが大きいわけではないですがあるかもしれません。

次に、従業員の退職率が下がらないというペインもありそうです。コロナ禍において人材の流動性は少しずつ上がってきています。リモートワークが可能になり選択肢が増え、同時に時間効率も上がり自分の時間が増えたことで転職検討もしやすい状況にあります。従業員のエンゲージメントが物理的なコミュニケーションに大きく依存していた場合、コロナによる状況変化が、退職率の向上をもたらす可能性もあります。そのような課題に対して、従業員の適切な成果を適切に評価し、インセンティブを支払うことは一つのリテンション施策になりそうです。

最後に、優秀な人材が採用できないというペイン。このペインは成長企業に共通する課題であり人材業界が対面し続けている大きなペインです。採用力向上のために給与水準を上げることは安易かもしれませんが強い武器になります。特に日本においてはアメリカと違い一つの給与体系と一つの評価制度で全従業員を統一評価する傾向が強いです。だからこそ給与を上げるためには全体のベースを上げることが求められます。逆にいうとポジションごとに給与を柔軟に変化させづらい状況があります。インセンティブ設計が適切に納得感ある形で行われ、業務の難易度等に応じてその幅をコントローすることができれば、給与水準を職務に応じて柔軟に変更させることも可能かもしれません。

他にも監査対応におけるペインもありそうです。詳細には私がイメージついていないですが、ログを管理できることは価値がありそう。ここは勉強してまたどこかで触れたいと思います。

②エントリーマーケット

①で検討したペインを踏まえ、エントリーマーケットを考えてみます。インセンティブ適性化サービスを導入する企業の要件として、賞与原資が存在する・賞与設計を行うリソースがある・人材の流出および採用課題があることがありそうです。(リテラシーも要件に入れるべきでしょうが、それを言い出すとインターネット業界もしくは大企業みたいな考え方になってしまうので、カスタマーサクセスを全力で行うことで解決できると無理やりおいてみます。w)

これらを踏まえると、インターネット関連大企業・SaaSソフトウェア提供企業・不動産関連企業・セールスの存在する金融系企業・営業代理店などが当てはまりそうです。これ以上はさらにヒアリングを重ねて具体化していくと良さそうです。

③サービス設計上の留意ポイント

最後にSaaSサービスを開発していく上でのポイントも考えてみます。今回はまだ明確には存在しないマーケットに対してのソリューションであることも踏まえると、まずはいかに小さなペインを簡単にスピード感を持って解決できるかが重要だと思います。まずは小さなWowを作ることで利用促進をしたいです。

小さなペイン解決策として考えうることとしては、例えば適切なインセンティブ形式の判断ツール(これはリード獲得よりかもしれない)とか、賞与原資の簡単計算ツールのような経営者・担当者Wowを作れるもの。賞与額が決定したタイミングでSlackで従業員に詳細とともに伝えるとか、従業員が賞与の受け取りタイミングを自由に決定できる(これは給与支払い管理をしているクラウドサービスとの連携が必要そう)とか、従業員Wowも考えてみていいと思います。

簡単でスピード感を持って解決するためにできることは、なんといっても操作性を高めることです。CaptivateIQに学ぶポイントとしてはノーコードかつスプレッドシートUIを採用していること。ユーザービリティが高くエクセルに慣れている人に対してフレンドリーにすることはかなり賢いと思います。テンプレートが豊富で関数ごと呼び出して使えるようにする等の細かい工夫もリテラシー対策としてはありそうです。freee/moneyforward等の会計システムと連携して、共通IDログインができたり、給与情報を読み込んだ上で活用できたりするのも良いでしょう。最初のWowが生まれるまでのスピードをいかに早めるかを考え抜きたいところです。

プロダクトのWFを考えるところまでやれそうな勢いを自分では感じていましたが、寒い自作自演になりそうなので今回はこれで終わりにします。w

次回はThe Orgというサービスが面白そうなので調べてみようと思います。お楽しみに。

※出典・参考記事一覧

- サービスLP

- シリーズB調達関連記事

- CrunchBase

- Capterra

- G2

- Software Advice

- 総務省ウェブサイト

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?