海外HRTechサービスから日本での機会を考える - Beamery(Talent Operating System)

個人的に記事を流し読むだけになっていた海外のHRTechサービスについてブログで書き綴っていこうと思います。海外サービスと日本のサービスの差分を明確に理解していくこと、そして逆にそこからアイデア・着想を得て日本でも同様のサービスが生まれたらいいなと思っています。第一回はいわゆるタレントプールであり、直近コロナ禍で爆伸びしていると言われる、ロンドンをベースに世界展開するBeameryを。

※文中に出てくる潜在候補者とは、喫緊転職を検討しているわけではないが、当該企業にとっては将来魅力的な候補者になり得る、採用したいと考えている人のこと、タレントも同義で扱っています。対して顕在候補者とは転職活動を行なっている候補者のことを指しています。

<想定している読者(こんな方に読んで欲しい)>

・HRTechサービスに興味がある

・HRTechサービスの提供をしている会社で働いている、働きたいと思っている

・いつかHRTech領域で起業したい

<アジェンダ(今後同じアジェンダを想定)>

・サービス概要(機能概要・時価総額等)

・日本のTalent Relationship Managementサービスの状況

・日本で展開する上でのポイント

サービス概要(Beamery)

1. どんなサービスなのか(簡単にいうと)

Beameryは、利用企業にとって最適な採用候補者の選定〜アトラクト〜入社意欲の向上をやりつつ、当該企業の社員のリテンションもやりますよというサービスです。HRTechサービス全体の位置づけとしてはTRM(TalentRelationManagement)と言われる領域で、潜在的な候補者に対して継続的にコミュニケーションし興味喚起することで顕在候補者化し、採用における集客最大化を目指すサービスです。セールステックの領域におけるSFA(Salesforce)とMA(Marketo/Pardot)の関係性がHRTech領域においてはATS(Greenhouse/Lever)とTRM(Beamery)になると考えていただければわかりやすいかと思います。Beameryが目指す世界は、必要なタイミングで必要な人材が採用できる世界。基本的に採用活動というのはポジションが空いたことをフックに求人票を作り、採用活動をスタートすることが一般的かと思います。ですが彼らの目指す世界は、自社の人材プールをもち続け、必要なタイミングにすぐに人材採用が可能になる世界。そのためにプールを最適に管理し、企業への興味喚起を自動で行い、欲しいと思った時には候補者が十分に確保できている状態にしようというコンセプトです。

※LP(https://beamery.com/)より掲載

求人情報や企業情報がよりインターネットを通じてオープンになってきたことで、求人媒体やヘッドハンター経由で仕事の機会に出会うだけではない、個人を起点にした求人機会との接点(自分でインターネットで調べる、友人から紹介される、SNSを通じて知る等)が増えています。それにより、企業にとっての候補者数最大化は求人媒体の活用や、ヘッドハンターとのリレーション強化だけではなく自然流入の候補者数、リファラルでの候補者数の最大化も同時に重要になっていく。TRMはそういった背景で生まれたサービスです。

2. どんなサービスなのか(機能詳細)

Beameryが機能をAttract/Engage/Retainの3領域に区分けをしているので、それぞれの領域の機能を簡単に記載していきます。(あくまでも実際のサービスを利用した上での記述ではなくHP、記事、レビューサイト等の情報をベースにまとめています)

Attract

Beameryの最も重要とも言っていい機能である候補者のアトラクト機能。実際にapplyをする前の候補者の方々の背中を押す、applyのハードルを下げることがその目的です。その実現のためにBeameryを使ってできることは以下の3つがメインです。

①候補者に応じて最適な体験を提供する

PardotやMarketo同様にリード(候補者)情報に合わせた体験を設計できます。どのLPを表示するか、どのイベントに案内するか等々の設計を通じてエントリーコンバージョンを最適化していきます。またこの最適な体験は機械学習を通じて自動最適化も図られると記述がありましたが精度の方は全くわかりません。

②ポテンシャルリード(潜在候補者)の情報を取得し、プールする

試しに利用企業一覧にあったGrabの採用ページを見てみました。回遊しているとJoin Our Talent Communityというボタンが右下に現れ、Beameryで作られた詳細ページとフォームが出現しました。まさにMarketo!といった感じですが、ポテンシャルリード(潜在候補者)と継続的にコミュニケーションするために、Beameryに情報登録をしてもらうフォームを作成できる機能です。ネイティブにも対応しており、スマホからのアクセスであれば最適化されたページが出てくるようです。

③イベントページを簡単に作成する

採用イベントページの作成、申込の管理、効果の分析までを行うことができます。もちろん管理しているタレントにメールでイベントの案内をすることもできてかつ、コスト(これは何にかけてるコストかはあんまりわからなかった)の分析も可能です。

Engage

Attractで説明してきた機能は、リードの最大化のための機能です。Engageで語られる機能は、データベース内の潜在候補者を顕在候補者化する、エントリー意欲を高めるための機能です。効率的に顕在候補者、エントリーを獲得していくためには、どの潜在候補者に何を伝えるかが重要になってきます。Beameryではどの潜在候補者が適切な候補者か、そしてその候補者にどのような体験を提供すべきかを判断するための機能が備わってます。

①候補者情報をアップデートする

Linkedin等のSNS情報からBeamery内のタレント情報をアップデートすることができます。画像のようなChromeExtensionを提供しており、SNSから手動で情報更新することができそう。このExtensionは直近更新されており活用されている感があります。Suggested skillsという画面もあるので、何かしらの情報をクローリングするもしくは読み解いて情報の更新をレコメンドすることまでしてくれるっぽいです。この記事にある、Talent Data Platformを自前で持っており、そのプラットフォームに照らし合わせて情報を最新化するということを行っている模様。また古い情報は自動削除するため、常に情報を最新化しておくことが可能です。

情報が常に正しいことがどのタレントにアプローチすべきかを考える上でとても重要であることは疑いようがありません。

②タレントへのアプローチを自動実行する

適切なタレントの選定ができれば、あとは適切なコミュニケーションを実行するのみ。この適切なコミュニケーションもBeameryは自動で行ってくれます。画像のように、Triggerの設定とそれに紐づけたActionを設定しておけば、自動でタレントに対してコミュニケーションを実施。このプロセスを繰り返すことで最適なコミュニケーションを学習していきます。(Retainのセクションで取り上げるSurvey機能でタレントから得たFBをもとに最適なコミュニケーションに変更していきますとありました。)

Retain

そしてRetainの機能。これは社内のリソースを活用することで採用成果の最大化だけではなく、現社員のリテンションもできますという機能。

①所属社員の情報を登録し、社内異動のプラットフォームとしても機能する

社員の情報を登録することで、従業員全体のスキルマップを作成し、採用すべきポジションと社内異動でまかなうべきポジションを選別したり、現場の社員向けにオープンポジションを公開するだけでなくレコメンドも実施。退職防止や、ケーパビリティの最大化にも繋がるというもの。

②タレントにリアルタイムフィードバックをもらう機能

この機能を作って作られたSurveyを使ってタレントが企業から提供されたエンゲージメントプロセスに対して、FBを送ることができる。FBを受けてプロセスを最適化することでタレントのリテンションレート(選考プロセス・パイプラインに残存する確率)を上げる。日本のサービスでもよく見かけるIntercomだったりで実施できるような10段階、5段階様々なFBをリアルタイムにLPだったりイベントページ上で得られる機能。このSurveyの結果をもとにタレントへのエンゲージプロセスを変更したり、その他のプロセスの最適化のためにも用いられる。

上記には記載しておりませんが、ATS等数多くのサービスと連携しており、既存のシステムを活用しながら活用できる、採用力を高められるサービスであることも成長の大きな要因ではないかと感じました。

<代表的な利用企業>

日本での導入例はまだ無いようですね。Grab,Workday,AutodeskのようなTech giantから、アストラゼネカのような製薬大企業でも導入されています。

<競合サービス>

TalentCRM専門のサービス

- Avature

- symphonytalent

- recruitcrm

ATS付随のCRMサービス

- SmartCRM

- LeverTRM

3. Pricing

プライシングに関してはLP上では記載がなく、ContactSalesからDemo Requestを求められる形でした。デモ利用後にプライシングが提案されるケースです。なので詳細は不明ですが色々調べてみたところ、$75.00/month/userという記載を見つけたのでユーザー数課金との記載があったり、会社の規模や機能、利用度によって料金は異なるという記載もあったので、おそらくアンロックされた機能数をベースにユーザー数課金をしているものと思われます。

4. ファイナンス概要

日本と比べて海外のHRTechマーケットは数十倍の大きさ。Beameryの評価額も800~900億円とHRTech単体サービスの会社としてはとても高い評価です。ただSmartHRさんの実例等も含め日本でもこれくらいのサイズになれるポテンシャルは今後期待が十分できると思います。ファイナンスで面白い点としては、Workdayがユーザーでもあり投資家でもある点、マイクロソフトが技術的な協働も含め株主に入っている点だと思います。日本ではまだまだ技術的な協働も含めたHRTechサービスへの投資は多くはないと思います。

<時価総額>

$800mm(?)

<累計調達額>

$173mm

<投資家の顔ぶれ>

TIP,Accenture Ventures,Index Ventures,M12,Workday Ventures等

日本のTalent Relationship Managementサービスの状況

<国内で展開する同様のサービス>

- HERP Nurture

- Refcome Teams

- HITO-LinkCRM

- TalentCloud

現状日本においては、潜在候補者との関係性をマネジメントすることで候補者数を最大化しようという考え方がまだまだ一般的ではありません。なので、上記のようなサービスも利用している企業の方が少数派である状況だと思います。ここ数年で、リファラル採用や、副業の活用等が進んできている状況ではありますが、それもあくまで即戦力人材の採用手法が、求人媒体とエージェントのみだった状態から、多様化しているという理解が正しいと思います。候補者との関係性を点ではなく線で捉え、長期的に関係性を作り上げていくという考え方が普及しているとは言い難い状況です。スタートアップの採用において採用難易度がとても高いポジション(CXOレイヤー・エンジニア等)においては少しずつ一般的になってきているかと思いますが、その他の採用においては今後少しずつ広がっていくものと思われます。

このような状況下だからこそ日本のTRMサービスもまだまだ盛り上がっているとは言い難い状況です。考え方が普及していない、実行しようとする企業がまだまだ少ない状況なので、サービスの数も少なくマーケットもまだまだ小さいのが実情です。

背景となる採用や転職への国民の考え方や通念をベースにしたサービスとのしての思想の違いとは別に、Beameryと日本の同様のサービスを比較した上での差分は以下のポイントかと思います。

①機械学習の実用

Beameryには、タレント情報のアップデート(最新化)、タレントの体験の最適化、現場社員へのポジションレコメンド等、機械学習を用いたレコメンドエンジンがあります。それを活用してDE&I視点での最適意思決定も支援すると言っている。このような機械学習の応用は日本のHRTechサービスではまだまだ実現できているところが少ないと思います。

②現場社員の情報の有効活用

タレントプール経由での採用において現場社員の巻き込み、現場社員への機会の周知はとても重要な論点です。Beameryは現場社員にもポジションレコメンドをすることを通じてインセンティブを設計しつつ現場を巻き込む仕組みを作っています。ここも科学しがいがあるポイントで、成果最大化のためには避けて通れない観点です。我々もスクラム採用を掲げていますが、サービスで直接的にその価値を作っていく、きっかけを提供していくことは難しいですが頭を捻る価値のあるところ。

③多様なサービスとの連携

日本のサービスと欧米のサービスの大きな差分でもあるインテグレーション。HRTechサービスの活用レベルを考えると欧米ではなくてはならないものであり、日本ではHRTechサービスが普及している段階なのでその差分はある意味当たり前かもしれませんが、連携の豊富さは日本サービスと大きく違うポイントです。

日本で展開する上でのポイント

Beameryを直接日本で展開するにはという視点ではなく、Beameryに学び、日本で同様のサービスを展開する上で重要になってくるであろうポイントをまとめます。前提として従来のカスタマーサポートがカスタマーサクセスへとビジネスモデルチェンジにあわせて変化したのと同様に、候補者との接点は単発の選考というものではなくいつかどこかで巡り合うまでの長期的なものなのだというマインドチェンジが必要です。そのマインドチェンジを起こすにはという視点で記載すると成功事例を創出することを通じたマーケティングをベースに日本で求められる機能開発を進めるという正攻法になっていくかと思いますが、マーケットメイクの手法を記載するのではなくTRMビジネスを展開する上でサービスとして大事にすべきポイントをまとめてみます。基本的にSaaSサービスは効率化もしくは独自の成果創出をすることを求められると思いますが、TRMサービスは日本においては新規の労働に当たると思っているので、ここでは採用成果創出をするためのポイントを考えていきます。新規の労働に当たることに加え、TRMサービスは成果が出るまでのリードタイムが長い(潜在層へのアプローチであるため)ので、成果がでること、成果が出るまで使い続けてもらうことがサービス開発の上でも最も重要な論点になります。

1. アクティベーションを科学する

TRMサービスの最初のハードルは新規の労働になることが多いからこそアクティベーションできない、使ってもらえないというところにあると思います。成果を創出するためにはできるだけ多くの社員がこのサービスを活用する必要があるので避けられないポイントです。活用促進をするには、活用ハードルを下げるか、インセンティブを作るかのどちらか、できれば双方が必要であり、そのための工夫を考えます。

<ハードルを下げるための工夫>

①操作性

いうまでもないかもしれないですが、SaaSサービスにとってUI/UXは最も重要であるともいえます。SaaSは使われ続けることが一番重要でありそのためには当然に使いやすくないといけない。TRMサービスは社内のいろいろな役割の社員が活用するものであり、それぞれの視点での使いやすさを担保することが重要になります。日常的に使う採用担当にとっての使いやすさと、現場社員にとっての使いやすさは違います。リテラシーの幅を許容できるサービス作り、利用意図に応じて操作手法が明確なサービス作り、アクセシビリティ、細かいところではネイティブアプリ、スマートフォンでの操作性にもこだわりを持つ必要があります。

②活用のきっかけ作り

日本では特にバックオフィスと現場の労働がしっかり区分けされている傾向があると思うので、現場社員にとって採用活動は日常的に意識するものではないかもしれません。だからこそサービスを利用しようと思うきっかけを作ることが求められます。考えられるものを列挙してみます。考えられる内容が多すぎて読みにくいことをご容赦ください。

- Slack/Teams/Chatwork等チャットサービスへの通知

通知内容は成果共有・タスクリマインド・タレント情報のアップデート完了通知、タレントの採用ページ訪問通知などが考えられます。あとは新規でSlackのmemberになった社員に対してサービス活用を促す通知等も有効かと思います。

- ネイティブアプリでのポップアップ通知

カレンダーのイベント参加情報等を読み込み、そのタイミングでの通知とか、日本で言うと転職ボリュームが出る4.10月の転職を検討し始める年始、お盆休みの通知とかもあると思います。名刺交換のタイミングを読み取るとかもできたら面白そう。

- ATSでの選考終了タイミングでのTRMサービスへの情報移行レコメンド

一定評価の高い候補者に絞ってTRMサービスに移行することをレコメンドしたい。

- ATSで求人票が作成されたタイミングでの適切なタレントのレコメンド

Beameryの思想そのものですが、ポジションが空いたタイミングでどのタレントがフィットしそうかをレコメンドしたい。

<インセンティブ設計>

インセンティブとして一番強いものは採用成果だと思います。ですが採用決定のみをインセンティブにすると、それまでのプロセスにおけるアクティベーションには有効とは言えないのでここでは採用成果以外のインセンティブ設計を考えます。

- 現場社員の異動レコメンド

Beameryの機能そのものですが、社員にとっても最適な機会に巡り合えるものにすることで活用インセンティブは向上するでしょう。

- アクション数ランキング

あまり本質的ではないかもしれないですが、活用レベルの高い社員を可視化することも一つのインセンティブになるかも。

機能開発論点以外ではカスタマーサクセスの質を高めることも併せて必須です。アクティベーションだけでなく採用戦略、母集団形成戦略の考え方を変える必要があるので一種のコンサルティングに近いものになると思います。

2. 成果を可視化する

成果が出続けること以上に活用が進む要因はありません。小さなものでも成果を見える化することで、サービスの価値を感じ続けてもらえるようにすることが重要です。繰り返しになりますが、特にTRMサービスは潜在層へのアプローチがメインであるため成果が出るまでのリードタイムが長く、日本においてはまだまだ有効な手法だと広く考えられているわけではないので、重要度が高いと思います。(成果を可視化することはアクティベーションの一つの施策になりうると思いますが、内容として切り出していいほど重要だと思うので切り出して記載します。)

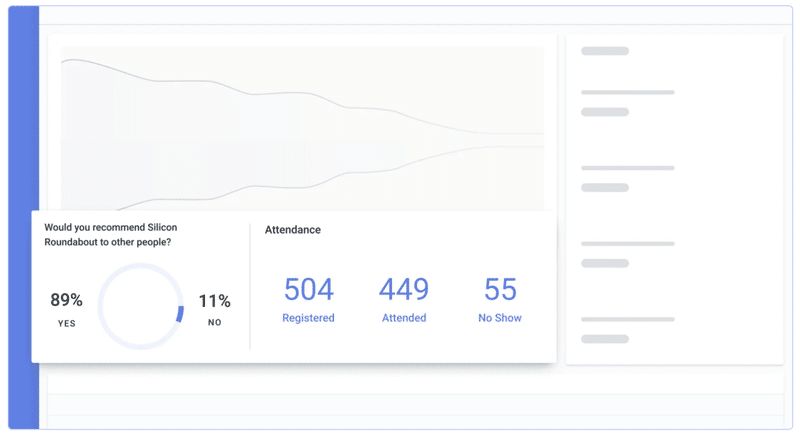

①成果指標を細かく設計・可視化する

Beameryには分析機能が豊富に備わっています。全体の数値とファネル分析、施策ごとの分析、個人向けのダッシュボードまで備わっています。(以下画像は個人向けのダッシュボード)さらにSalesforceのダッシュボード同様、カスタマイズが可能かつ自由度も高く、企業に応じた成果指標定義とモニタリングができるようになっています。

自社サービスも含めですがまだまだ日本のHRTechサービスの分析機能のレベルは欧米のそれに匹敵するレベルにはなっていない印象があります。そして日本では短期の採用成果を追い求めることが採用活動の主要論点であることが多いので、それを踏まえた成果の可視化を進める必要があります。その視点を踏まえ重点的に可視化する必要があるポイントは以下になるかと思います。

- 有力なタレントとの新規接点総数

施策(イベント等)で新規接点を得られた有力タレント数や、現場からのリファラルを通じて得られた有力タレントの総数を可視化したい。有力と言う言葉を使っているのは採用成果に直結する数字にこそ意味があるからです。

- 現場社員の活用レベル

弊社はスクラム採用を掲げていますが、有力な候補者との接点を作る上で現場の協力は必須です。現場社員の巻き込みをサービスを通じて実現できていることを可視化することは、サービス利用継続を意思決定する方々にとっても確認したい指標になると思います。

②成果認知のきっかけを複数用意する

成果の可視化の土台ができたとしてもそれを認知することができなければ意味がありません。いろいろなタッチポイントで成果を認知してもらえる工夫をする必要があると思います。現場社員向けにはSlack等のチャットサービスやメールを通じて成果のレポーティングを定期的に行うことや、Beameryのように個人向けのダッシュボード画面を準備し、自分の寄与レベルを可視化し興味を持ってもらうこともきっかけ作りの一つです。日本での運用を考えるとここはサービスレベルの工夫だけでなく全社会での成果共有や、表彰等に組み込んでいくことも考えてみてもいいかもしれません。サービス提供側としてはカスタマーサクセスを通じてそういった施策を提案していくことになると思います。

書いているともっと視点や工夫の余地があるなと感じられてきますが、今回はここまでにします。改めて欧米のHRTechサービスは機能のレベルも量も全然違います。日本でどのようにサービス開発を進めていくかを考える上でこんなにも学びがあるものはないので、今後も継続的にレポートしていきたいと思います。結構書くの大変なのでコメントだったりリクエストのお声を心待ちにしております。w

また、こういったHRTech新規事業について語るのは大好きなので一緒に語りたい、私の欲を言えば一緒に作りたいという方のご連絡もお待ちしております!

※出典・参考記事一覧

- サービスLP

- シリーズC関連記事

- Talent Data Platformについての記事

- CrunchBase

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?