JCS(ジャポネスクバージョン)を観ました2023 私情だらけ感想

観ました。

と言っても、初めてではないどころか、です。

ジーザス・クライスト=スーパースターを初めて観たのは2012年の劇団四季、エルサレム版公演でした。

母に勧められて「駆け込み訴え」を読み、家にあった古の四季版CD(今は廃盤)を聞いて予習してから行き、ものすごくハマってその後同年のジャポネスクバージョン、そして1973年と2000年の映画版、さらに、その年はちょうど2012年アリーナツアー版が映画館で公開されたこともあり、JCSオタクの道まっしぐら。

「バケモノの子」の記事でも触れましたが私は劇団四季の芝清道さんのファンなのですが、芝さんに惚れ込んだのも12年のジーザスでした(エルサレム版ジーザス役、ジャポネスク版ユダ役)。

それから11年の間のことを振り返るとあまりに濃くて長くなるので割愛しますが、大好きなJCS、しかもジャポネスク版は2013年の公演を最後に、ずっと再演がなかったので10年振りの観劇。

ジーザス・ユダの代変わりの際はいつもファンの心が千々に乱れるそうですが、それを身に染みて実感しながらも、今年の公演は特別な思い出になりました。

(本当に申し訳ないのですが、そんな訳で情緒が乱れまくっているのでユダの感想が若干辛口だったりするかもしれませんが、先代ペアへの未練が断ち切れていないオタクは仕方ないな全く…と思ってください。片方だけ交代すると余計に複雑なんです…)

チケットの先行発売から1時間経たずして完売し、私も10時のスタートから参加していたのですが2公演分しか取れず、めそめそしていたら友人たちから行かなくなった人の分を譲ってもらえたりして、結局期間中に6回観ることができました。

その全体通しての感想ということで、ここに残しておこうと思います。

10年振りのジャポネスク

初日が平日だったので、その次の土曜日の公演が私の「10年振り」だったのですが、10分前のアナウンスが流れる頃には既にシンと静まり返った、そして緊張感に包まれる静寂の客席。まさに「ナイフで切ってしまいそうな静寂」でした。

10分前ですよ!?多分もっと前から無音だった…

異様なほどに静かで、お経でも聞きに来たのか、みんな瞑想でもしているのかというほどでした。物音もしないし、あまりの静かさに案内のカードを持ったスタッフさんたちも足音を殺して歩くほど。

かくいう私も、その日は祈るような気持ちで客席に着き、その時を待っていました。

あの白い舞台を前にして、きっと誰もが同じ気持ちでいたと思います。

ドラの音が微かに聞こえ、ゆっくりと暗くなり、白子の皆さんが袖から舞台に入って顔布を降ろす。ここからは、作品の世界。

ああこの緊張感。張り詰め研ぎ澄まされた空間。あのジャポの客席に戻ってきたんだなあと目頭が熱くなります。

前回公演を観た時から10年が開き、その間に私は大学の4年間を挟んだので、前回までは気付けなかった様々な舞台、演出の要素にも気付くことができ、またこれまでカンパニーを長く支えてきたベテラン・中堅の出演者たちも減った中、とても良い公演を観ることができました。

開幕すぐはちょっとチグハグした印象もあったのですが3日目(6/25日曜)あたりからどんどん進化していき、途中ヒートアップしすぎた印象もありましたが千秋楽付近では最高の状態にまで高められた、という期間内の印象です。

今回一番印象深かったのは「神」の存在感の強さ。今までは天を睨むという印象だった部分が、明確に姿を持った「神」という存在に向かって何かを訴えていたり睨んでいたり、という印象の芝居が多かったように思うのが大きかったです。

ジーザスもですが、特にユダの芝居が神をすごく意識しているように感じられ、それがジャポネスク版の、神の意志を強調した演出・セットと大変マッチしていて「神」の存在感が段違いになっていたように思います。

エルサレムはまた違うもの見えるんだろうか。楽しみだ。

セットについては今年気づいたこと、感動したことが多かったので、別記事でまとめています(詳しいことは調べ中なのでとりあえずの記事ですが、随時更新するつもりです)

シーンとか役の感想

いつもはnoteに役者さんの感想あまり書かないのですが、この演目は何度も見ているので、シーンを追いつつ各役の今期の印象を綴っておきます。

序曲

この音。和楽器とロックオペラの相性の良さ…!!!!痺れる!!!

大八車のてっぺんから生えるユダ、そして群衆、司祭たち。雷に撃ち抜かれるように恋に落ちた11年前のことを思い出します。本当に格好いいよなこの登場は…。

佐久間さんユダ。ジャポネスクは初めまして。体幹が強い方ではないのは前々から知っていたし観客の間でも指摘されていたので、まあ不安だったのですが、案の定登場と下での一連のポーズはキマりきりませんね…。

でも土曜(6/24)は本当に全然キメられず、腕も止めが甘く脚も震えてたのに、翌日の日曜は止めをすごく意識されたのか、ぐっと止まっていて(その分ちょっと遅くなっていたけど)、その後も時々やっぱり止まれてなかったりプルプル震えてたりしましたが日に日に良くなっていて、本番外でも稽古されてるんだろうなというのが、ひしひしと伝わってきて良かったです。

体幹の話は正直他演目でもずっと言われていたことだったので、公演期間内にこんなに変わるとは思っておらず、本当に驚いたし、かなりの努力をされているのだろうと思いました。

芝ユダのジャポ序曲は鋭く大胆で美しく芸術の域だけど、あれは約20年ユダをやっている人が極めた最高の地点のものなので、いきなりそこにいかないのは当然なのだし。

序曲の度にちょっとドキドキしながら「頑張れ…!」って思って観るのもどうなのか、と思いますが、本当に日進月歩の佐久間ユダ。前楽の序曲が一番キマっていて良かったです。

それと、群衆が奥に走って雪崩れ込む、その流れに逆らうように立って神を睨みつける箇所がとても印象的で良かったです。今期のユダは「群衆たちが怖い」がとても強い。

「神」を強く感じるので、ユダがそのあと「私は今分かるのだ」と歌うのに繋がる、彼が見た悪夢のようなものを序曲の節々でしっかり感じられるのも良かったです。佐久間さん芝居強いな…?

大森さん(ヘロデ枠群衆の姿)のセンターダンスが群を抜いてかっこよすぎて痺れます。これは…この中で一番ジャポに必要なキレ味で動ける人をヘロデにしたんだな…ありがとうキャスティングの人…という気持ちが序曲で感じられます。あと下手の奥で辻さんペテロがキレキレで踊っててびっくりするとか、その隣の本城さんのプロシモンの踊りが地に足ついた重量感というか、体重の使い方というかが上手すぎて力強くて本当にかっこいいとか…色々ありました。

ジャポの序曲は最高だ。

彼らの心は天国に

今年最初に観た日に「あの群衆は誰!!!!???」と見分けに強い友人たちに聞いたら「安東さんだよ」と答えられて本当に驚いたのが、群衆、使徒(ユダ派)、兵士の安東さん。今までJCSでも散々観てるし、昨年もバケモノの子で沢山観てるし、安東さんが見分けられないなんてことある!?と思ったのですが、いつもとかなり雰囲気が違くないですか?

もっとふわふわの頭で柔らかな印象のイメージだったので、キリッとクールかつワイルドな印象の今年、びっくりしました。

そして本当に今年の安東群衆、全編通して良かった。群衆・使徒の時はホサナを除いて基本的に一貫したユダ派のお芝居をされていてドラマが深かったし、何より視線の鋭さや体の向ける向き、角度などが「様式美のジャポネスク」にふさわしい美しさと凛とした佇まいで大変素敵でした。

初めからジーザスに疑問を抱いているしマリアも気に食わない感じ。

佐久間さんユダの「彼らは〜」、こんな歌い方でしたっけ!?

「天国を夢見すぎたのだ」のところで憎々しげに神の方へ叫ぶの、本当にびっくりしたし、かなり印象的でした。そのフレーズそう歌うんだ!?

ここかなり好き。

あと声めっっっっちゃ出ますね!??????気持ちいいほどの音量だな

と開幕の頃に思ったのですが、期間の後半戦は喉が心配な感じになっていったのであの歌い方は大変なんだろうな。

このシーンの大八車の組み方、初演の写真とかで見るやつだ〜と思って勝手にニコニコしていました。今はもうテントはないけど、テントのある空間ととても合う形状だと思います。

佐久間ユダ、群衆のことはあんまり気にしてくれないというか、この曲でも次の曲でも、ジーザスに訴えるための手札として「飢え乾く者たちを救うことが」って言ってるように見えちゃうのがちょっと、今後変わっていくといいなと思った部分です。

四季版のJCSはとにかくユダの出てるシーンが少ないので、ユダが群衆と関われるのがこの曲くらいで、ここでユダの思想というか群衆との関係が決まってしまいます。ジーザスのことしか見えていない感じになると、いくら四季版はラブストーリー(2018美術セミナー)とはいえ、それだとただのラブストーリーになってしまうので、ユダ、ジーザス、であることが群衆や他の使徒との関係で見えてくるといいなと思いました。

何が起きるのか教え給え

バズです。神永さんジーザス、最初の土曜日に観た時は外界を完全シャットアウトしている感じで、マリアはギリギリ話しかけられてるけどユダは完全無視というか全く会話できてない感じだったのですが、日曜からどんどん会話するようにというか、外の声に耳を傾け意識を向け、言葉も背後にいるユダたちを強く意識して発しているようになっていったと思いました。

そしてもうジーザス役11年目なのですね。さすがの発声というか、第一声でしっかり持っていく。「なぜ知りたい」の一声の豊かさ、声量、カリスマ性。

実は神永さんジーザスの衝撃のデビュー日を観劇しているのですが、あの日の震えていた頼りなげな青年が(それもまた魅力でしたが)、こんなに素晴らしいジーザス役者になるとは、という感動もありました。

ずっと観てきたジーザスなので。

デビューは芝さん体調不良でジーザス降板のピンチヒッターとして、ペテロから急遽のジーザス役。

たまたまチケットを持っていたのですが、金森さんのユダ、高木さんのマリアをはじめカンパニー全員が生まれたてのジーザスのフォローをしながらなんとか終演までこぎつけた、という印象が強いです。

でもあの日も、今にも崩れてしまいそうなジーザスだったけれど、ゲッセマネで覚醒したかのようなすごいパフォーマンスを見せてくれたことを覚えています。

「さあ行くのだ」の覚悟が決まった表情、歌い方が、群衆や使徒たちには「エルサレムへ出発する」「行こう」としか聞こえていなくてもジーザス自身は十字架への道を行くことを明確に意識しているのが感じられてとても苦しかったです。

そしてきっと佐久間さんユダもそれに気付いていた…。

それだけにジーザスの手を恭しく取って先導するシモンとペテロと、そこに同調できないユダとユダ派たちの差がつらい…!

死への道に、ついに向かっていくのがつらい。

あとマリアと香油のくだり、今までは「ジーザスが良いことを言って周りがハッとする」「ユダとマリアがジーザスを巡って険悪ゆえに難癖をつける」くらいに見えてたんですが、

改めて聞くと「遊ぶのは良いけれども普通ならキスさせる相手じゃない」って、その発言は駄目だろうユダ!!!!!!って感想がものすごく強く出ました。

自分の価値観がアップデートされたのだろうか…。今までそこまで気にしてなかったのも自分で驚いていますが、その発言はそりゃジーザス怒るよ!って思いました。

江畑さんマリアすごく受け身というか、自分を過少評価している感じでおとなしいというか気弱なマリアに見えたのですが、ソロナンバーで爆発していて大変良かったです。

ちょっとジーザス、ユダに対して遠慮が強い印象はありましたが。虐げられながら生きてきた人というよりは、か弱い女性のような印象でした。

ジーザスは死すべし

カ〜ヤパ様〜〜〜〜〜〜〜〜!

初日は平日で観られなかったので、いきなりピンチヒッターの飯田(洋)さんカヤパ様でした。

前日までオペラ座で怪人役だったのに!

しかもカヤパ役何年振りですか…?????

すごい…。

何かあった時は頼むって感じで事前に可能性は伝えられていたんだろうか…。

本番前に序曲や他の役と絡むところの舞台稽古されたんだろうな…。

高井さんは後半日程に拝見できました。お元気になられて良かった。

飯田カヤパ様、柔らかくて怖い。歌い方がね、甘いんですよ。ドルチェの意味の「甘い」です。エンジェルオブミュージックの囁きのように優雅に怖い。これはこれで悪人感がすごくて大変好き。

高井さんが戻られると同時にオペラ座へお戻りになった飯田さん。本当にお疲れ様です。

ありがとうございました。おかげで貴重な公演が中止にならずに済んだのです…。

お戻りになった高井カヤパ様はやはり流石の迫力。この低音のスタッカートが耳に嬉しい。

飯田さんよりも最低音ががっつりメロディで聞こえるのは強いですね。重低音を楽しむ曲。

日浦さんのアンナスもはじめましてです。

賛否の評判を聞きますが私は結構好き。高音がもっとスコーンと出ると気持ちいいけれど、この曲だけじゃなくて後半も含めてセリフよりもメロディに乗せて歌ってくれる部分が多くて好きでした。

あと、こちらも物腰柔らかにゲスいタイプなので飯田カヤパ様との相性が大変に良かった印象があります。

迫力と強弱しっかりの高井さん・ワイスさんと、じっとり怖い飯田さん・日浦さんみたいなペア、良いのかも?

あとジャポの「マスダイ」は、司祭たちの大八車飛び移りが(安全面の意味で)怖すぎてドキドキします。

足捻ったりしないようにお気をつけて…!!

これも2018年の美術セミナーで聞いた話の気がしますが「死を超えて行くのには死ぬほかはない」という意味での「ジーザスは死すべし」って、すごい歌だなと思います。カヤパやアンナスたちの思惑もまた、神の手の中…

なんか今回司祭とローマ兵に声がすごい若いというか使徒側みたいな歌い方の人いませんか…?

あの重低音曲の中で浮いて…るんですよね…

エルサレム版でパリサイ人ならまだ、と思うんですが…

後半兵士の「それはおかしい俺も見たぞ」と同じ人だったりするかな?分からん

(追記:違う人でした!司祭は内海さん、兵士は森さん隊長のソロだそうです)

ホサナ

唯一笑顔の安東群衆が拝める曲(そんな認識…)。

井桁セットした時に、安東さんが「お乗りください」の合図でジーザスのお腹のあたりに触れるのですが、ユダ、マリア、為政者たち以外だとジーザスに自ら触るのは救ってもらう病人たちしかいないので、なんだかちょっとあったかくなります。

(バズの使徒ズも広義ではそうなので、井桁準備完了の合図だからかもしれないけど、そういう意図が乗らない、軽い触れ方なのがまた好き)

なんだろう。普通にちゃんと触れられる人というか。肩を叩いたら振り返ってくれるし、手も握れるし、体温のある人としてジーザスを扱ってくれてる感じがする?分からない。あの軽い接触がなぜかとても優しくて好きです。

安東群衆、他のシーンではジーザスのことかなり鋭い目で見てるけど。

ホサナの振り付け、大好きなんですよね…。

大きく腕を振るあれは、エルサレム入城の際に人々がシュロの葉や衣服、布を振って歓迎し、道に敷き詰めたというイメージからきているそうですが、私には「私が止めようと彼らは歌うでしょう」に示されるルカの福音書の「彼らを黙らせれば石が叫ぶでしょう」を連想します。

岩や木や草、花、そういったものたちを黙らせることはできない。そんな「歌うものたち」を体現した振り付けのようにも思えます。

ジャポネスクだと全員隈取りをしているので「皆のために戦いを」や「ヘイ!」でバッっと群衆が前を向いた時の顔面の圧がすごくて好きです。

この圧を見せたい演出なのだとも思うし。

シモンナンバーの熱狂につながる不気味さもあります。

それと、ジャポネスク版の演出では基本的に床面の白い部分だけが「舞台」で、黒い部分はその外ですが(晩餐・鞭打ちなどでたまに例外的な混ざり方あり)、「何が起きるのか教え給え」で上手前にいるユダや、この「ホサナ」で下手側の黒いエリアに並ぶ司祭たちは、その枠から出ています。

そこに共通しているのは、そのシーンのメインで起こっている事象を、俯瞰している状態にある人が外側にいるということ。

やっぱり神の用意した舞台の上で物語を綴って行く人々は基本的には白い舞台の上なのだなと思いました。

狂信者シモン

本城さんのジャポシモンをまた観れたことに感謝…!

歌も動きも全てが力強くて、溜めというか空気抵抗や重力を感じる動きが、大変に格好いいんですよね…。群衆をぐわ〜〜〜〜っとまとめるような腕の動きも、大地からのエネルギーが湧き出すような動きも、とても良い。

今回は初日付近からずっと中盤の「ジーザーーーーーース!」で音を上げるアレンジ入っていました。

曲に入ったばかりのところでラッパの音に身をよじる群衆たちの中、ジーザスに縋るように祈りのポーズをするものの、ジーザスがシモンに目を向ける頃にはもうシモンの手は天に突き上げられて顔も上を向いている、もう「ジーザス」のことは見えていないシモンという流れがゾクゾクしました。

それと、このナンバー中の照明がとっても格好いいですね…!今回初めて気付きました。

ジーザスが井桁に乗せられて奥の方にいて、そこに何かが集まって行くのか、もしくはそこを中心に何かが放射されているような、赤い炎のような明かりが舞台に当たっていました。

2階の真ん中より後ろの列だととても綺麗に見える。

あとこれは毎回ではなかったのですが、このナンバーで辻ペテロがギラギラの目、ガンギマリの顔でバキバキ踊ってることがあって怖かったです。ペテロ……?

熱狂って怖いね…。

哀れなエルサレム

神永ジーザス、冒頭の「5万の人、それからシモン」のあと「ローマも」と言った瞬間に、それまで繕い保っていた気持ちがボロッと崩れて涙声になってしまった回を観た時は「そんなに辛かったか…!!!」となりましたが、その時だけだったのであれはプランじゃなくて本当にいきなり溢れちゃったものだったのかな。

いつの公演だったか覚えていませんが何年か前の公演でこの「5万の人〜(中略)〜そしてエルサレムさえ」までの中で、自分を取り囲む人たちを一人ずつ見回しながら穏やかに語りかけるような歌い方だったこともあるので(それも好きだった)、今回は本当に誰にもわかってもらえなくて孤独、というのが強く出ていたように思えます。

そして7/15の前楽と7/16の千秋楽で顕著だったのですが、群衆たちが失望して去っていったあとの「哀れエルサレム」からのソロを、丁寧に丁寧にたっぷりと歌われていたのがとても印象的でした。

死の道を行くしかないことをもう一度確認するシーンであるので、音楽を丁寧に紡ぐことでじっくりとその「実感」が染み込んできて大変素晴らしかったです。

神永さんジーザス、3週目あたりでは感情に任せた芝居が多く(この時は周囲も全体的にそうだった)、エルサレム版ならまだしもジャポネスクでそれは表現にコントロールがきいていない印象だったのですが、千秋楽を前にしていきなり境地にきたというか、緻密ながら感情的な部分と丁寧に紡ぐ部分と、鋭さや柔らかさなどを見事に織り交ぜながらコントロールしたものを作り上げられていて圧巻でした。

前奏や間奏などで立っているだけの時でも、佇まいに覚悟の大きさや、その信念の強さ、圧倒的な存在感と孤独が見えていて、一つの役を極めた人の姿というものを感じました。

11年前からずっと美しいジーザスだったけれど、今は本当に真から美しいジーザスになったといいますか、ビジュアルの話ではなく、佇まい、纏う気配や芝居の重み、歌い方など全てが極められた、ジーザスとしての存在感。儚さや凛とした美しさだけでなく、力強さや厚み、怒りといったパワーも備わって、より役としての「居方」、カリスマ性に、目を奪われるようになった印象です。

美しい人がいる。という感覚…。

ピラトの夢

信頼の村さんピラト。圧巻です。この深みが素敵。

終演後に「あの夢の人が〜」って話し声が聞こえて、そういえばピラトって劇中で名前ほとんど呼ばれないんだなと思いました。

群衆が叫ぶ「連れて行けピラトの所へ!」しかない…かな?あの一瞬を聞き逃すともう分からないかもしれない。

アンナス(私の友よ〜)もカヤパ(カヤパよわかってほしい)、ヘロデ(ヘロデに任せる、ヘロデはどうした)等はもう少し聞き取りやすく呼ばれているのと登場が分かりやすいから、ピラトが一番「誰?」ってなりやすいのかも。

途中ピンチヒッター山田さんのピラトも拝見しました。ジャポネスクでは初。

村さんよりもギラギラしていて、野望がありそう?な印象でした。

ピンチヒッター本当にありがとうございました。

神殿

ここの、神殿が作られていく転換が、好き!!

一度大八車どうしが激突しちゃった回があったのですが、ここの形が決まる前からどんどん商人たちが乗り込んできて、乗せた状態で動いて神殿になっていくのがたまらなく好きです。

ここの他には、この後のジーザスが飛び込んできて群衆と一緒に蜘蛛の子を散らしたようにハケる大八車、

その次のシーンで奥に一列で広い面を作って病人たちを乗せてからジーザスに迫ってくる大八車、

ユダの裏切りのシーンでユダの歩く神が定めた道を、同じルートで歩いてくる司祭たちと、そのまま司祭たちを一人ずつ乗せてフォーメーションを変えユダを取り囲む所、

それから最後に十字架にかける直前のジーザスを掲げた兵士たちが乗ったままの大八車がそれごとユダの合図で発進する所も好き。

序曲から最後まで、彼らは一人残らず神の意志によって作られた道を歩き、その白い舞台の上で踊らされている、というのが強く感じられます。

ユダの裏切りへの道行きは照明効果もあって顕著ですが、彼やジーザスだけでなく群衆も司祭たちも皆、大八車によって運ばれているのが強烈な印象で残ります。

ジーザスが神殿に飛び込んできて、大八車も群衆と一緒にいなくなるの、もう戻れない、来た道は閉ざされてしまった感が強くて大好きです。

また、もう11年聞き続けた神永ジーザスの「ワーーーーーーーーーーーー」の高音ですが、前はもっと頑張って出していたような気がするのですが、あの音をスコーンと出して悲痛さも芝居でしっかり表現しながら、喉には余裕がありそうな感じで驚きました。

無理やり力任せに叫ぶのでなく、「その音を出すことによる表現」の形になっていて大変良かったです。あの叫びも音楽の一部としての演出なんだと思えました。

ジーザスには高音域であのように叫ぶ箇所が神殿と病人のシーン、最後の晩餐、そしてゲッセマネでありますが、どれも彼がもっとも感情的になる時の表現として使われています。その他の歌唱パートとは明らかに違う音で、怒り、悲しみの叫びを音楽的に表現している。という印象が今までの観劇よりもかなり印象強かったです。

「残りの日は短くて」と歌い出す前にふと前方の高い場所を見上げる姿は、ああそうだ、ここは神殿で、この人は商人たちを追い出す前にそもそもここへ祈りにやってきたのだった、と思います。

迷い苦しんでいて、この人も何かを求めてこの場所へやってきたボロボロの所に、ああいうことが起こったのだと。

診てください

先ほども書きましたが、大八車が病人乗せて迫ってくるの本当に…本当にマイゴッドいい加減にしてほしい。

可哀想だろ!!!!!!!

今回ずっと安東さん見てるので「診てください立てないのです」のソロあるの嬉しい。

千秋楽付近で突然役を極めたな!という印象を抱く前、初日付近からずっと変わらず今回の神永さんジーザスの印象として一番大きいのが、このシーンでどうにか頑張って一人でも多くの手を取ろうと手を伸ばす姿でした。

耐えられなくて振り払ってしまっても、ハッとしてまた一番遠くの者の手も握ろうと必死に身を乗り出し、手を伸ばしていたのが本当に本当に切なくて、ああこの人は、たとえもう奇跡が起きずとも、手が届く限りの人に寄り添ってやりたい人なのだと思いました。

ただ、この「病気を治してくれ」「奇跡を起こしてくれ」「救ってくれ」と1人の青年に縋る5万の人の姿、100億の人の姿は、製材され杭を打たれ、祈りの縄が幾重にもかけらてて縛られた、セットの御神木が象徴しているのだと思うとあまりにも苦しく、ユダがこの人を群衆から救ってやりたい、と思うのが痛烈に理解できます。

私はイエスが分からない

江畑マリア…!!好き!!!

「こんなことってあるの」の赤裸々な歌い方、好きです!!!!

今までなかった歌い方では。それまで秘めてきた思いを叫ぶ様子がたまらなかったです。

音域きつそうという感想も見ましたが、あれわざとそういう表現なのでは…?江畑さん歌える人だし…?の思いがあり、真相はわかりませんが、出来上がってきたものはとても好きでした。

ラストあげないのも噛み締める感じでとても好き。

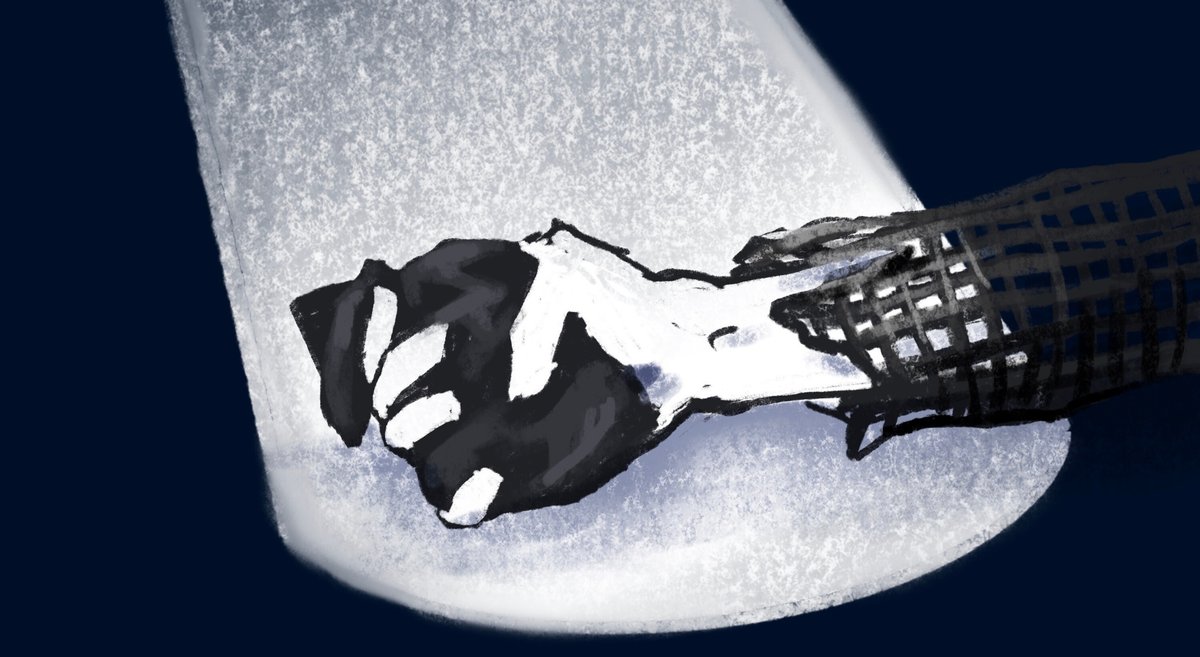

裏切り〜賞金

演出が、良い。本当に良い。

神が作った道を人形のように進まされるユダ。次に歩くべき場所を照らし、背後の道は消えていく明かり。やっと自由に息ができるようになると足元には茨のような枝の影。逃げられない。

そしてユダと同じ道をアンナス、カヤパ、司祭たちがやってくる。それぞれを乗せた地面(大八車)がそれごと島のように動いてユダを囲む。

黒い銀貨袋もめちゃめちゃ良い。天才。

エルサレム版では茶色い袋なので普通に「当時使われた袋」の印象だけれど、ジャポネスク版では「綺麗な金だ」って言いつつその袋真っ黒だが??ってなるのが大変良い。

白い舞台に映えるし、ユダが黒い服を与えられているのとも合う。

用意された運命。ユダの役割。

摺り足はですね〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

日による!!!!!!!!!

日によります!!!!!!!!!!!!!!

おっ今日ちょっと良い感じでは?の日もあれば、ぬるぬるしちゃってる時もあり、顔が前に出過ぎたり腰が高すぎたり色々なのですが、日々努力されているのはオーバーチュア同様にひしひし感じました。

ただ、角を曲がる時に体よりも頭が僅かにというかギリギリまで角度を変えずに残していたり、息遣い(静寂のシーンなので結構聞こえる)を聞いていると、頭では明確にやりたいことが整理されているのに体がついていっていない感じは受け、今後への期待は大きいです。

神に操られていても、ギリギリまで抵抗しているのがわかる。大変良いなと思いました。

アンナス近すぎるんだわよ。

最後の晩餐

天に向かって銀貨袋をあげた手。

ユダを責めるでも驚くでもない、ただ「その時が来てしまった」ジーザスの表情。

穏やかな晩餐の風景。明日からも同じ日々が続きますようにというささやかな願い。

友人の指摘で、この時に使徒が座っている一番奥の大八車を、いなくても多分安全上問題ないのに白子が腕で支えていると気付いたのですが、確かに、いなくても大丈夫そうなのに一人、大八車の下に座って天板を支えるポーズをしています。

きっとこれは白子(神の意志を遂行する者、神の指先?)がこのシーンを形作っているのを「見せる」目的なのだろうなと思います。

単純な転換などのためにいる白子や黒子も他作品で見られますが(今上演中の者だと「ジョン万次郎の夢」が分かりやすい)、JCSでの白子は彼ら自身を観客に見せる意図が明確に感じられるのが特徴だと思いました。

晩餐はね…先代ペアへの未練があると記憶が飛ぶんですよ…(?)

というわけであんまり手前の二人を観れていないんですが、ここでも神永ジーザスのフレーズごとの表現の分け方が見事でした。苦しくて、本当は行かないでほしいと言えなくて、去れと叫んでしまうのにユダが走り去った方をしばらく見つめてしまう痛ましさ。

安東ユダ派!!!!

ジーザスとユダがバチバチしだしたあたりから、二人を苦しげに見つめているのですが、ジーザスを見る目が苦しげながら冷ややか!

この人はもうユダさえそう言えばジーザスを捨てる覚悟ができてしまっている。

苦しげに見ているのは、ユダが苦しんでいるから。

そして本城さんシモン…!!!

本城シモンの晩餐ってもっとドタバタ大乱闘じゃなかったっけ…!?いつの間にそんなにユダたちとペテロたちの中間の人に…!

ユダとユダ派が走り去った時に一瞬追いかけて止めようとした姿を見逃しませんでしたよ。

ちょっと神永さんがペテロだった頃を思い出す。走り去る金森ユダに向かって「ユダ!」ってオフマイクで叫んで引き止めようとしたペテロを私は他に知りません…。

そんな本城シモン、最後のコーラスをどんな気持ちで歌ったんだろう。

曲の終わりにシモンの近くにいた使徒たちが、ゆっくりハケながらシモンと視線で会話をしてるんですよ。

そのあとシモンとペテロともう一人(ヨハネorヤコブ?)がその場に残る。

あの時シモンは他の使徒たちを「ここはいいから」って下がらせて、年長者のシモンとリーダーのペテロと(ヨハネorヤコブと?)で乱心している先生の側に残ったのかなと思うと切なく…。

ゲッセマネの園

圧巻。圧巻の一言です。

今まで神永ジーザスの素晴らしいゲッセマネは何度も聞いてきたのですが、それは凄まじいパワーであったり深いドラマや痛ましさであったり、切なさであったり、歌の強弱と芝居の情感によるものが多かったと思います。

ただ今回の、特に最後の2公演のゲッセマネは、磨かれた技の集大成のような、情感、声量、歌唱力、芝居そして「ジャポネスク」の演出に合わせた表現と、その全てのコントロール。

感情移入して涙するだけでなく、その「技量」に圧倒されて呼吸を忘れそうなほどでした。

普段はヘロデ(たまにマリア)以外のシーンで拍手は起こらない演目ですが、あのゲッセマネを前にして拍手を送りました。

呼吸と覚悟を整えて始まり、静かで心細さを感じる、弱さを出す冒頭。

そこからだんだんと強い表現に変わっていき、サビでは大きく脚を開いて腰を落とし、時に手を打って力強く訴えるように歌っていたのが衝撃的でした。

今までこんな歌い方はしていなかったと思うので、これはきっと歌舞伎の見得のような力強い正面からの表現をされているのかなと思います。

感情的に激しく表現するところ、細く歌うところ太く歌うところ、それこそ青白い炎が見えるような存在感で、熱狂のエルサレムは赤い炎、白熱のジャポネスクは青い炎と、どこかで聞いた言葉そのもののように感じました。

「良いだろう 死のう」の、天を睨みつける視線と怒り、その後の間奏を挟んで「身も心も疲れ果てた」と弱々しく歌うただの一人の青年の孤独と絶望、そして「飲み干そうこの盃を」と、悲痛で苦しげながら覚悟を決めて全て受け入れようとする様に涙が溢れます。

死にたくない。という等身大の叫び、不安、恐怖、心細さ、理不尽と沈黙への怒り。でも、それを受け入れると決めた覚悟。

そう言えば冒頭の「みんな眠るのか ペテロ、ヨハネ、ヤコブ」のところ、居るのはペテロとシモンとあと一人なので、一人がヨハネかヤコブだったとしてもシモン呼ばれてないし、ヨハネかヤコブのどちらかはいません。

私はあの歌詞は

「(ユダが行ってしまったのに)みんな眠るのか」

「(私と共にユダを待ってくれる者は)誰もいないのか」

だと思っています。

ジーザスはきっと、あそこに寝転がっているのが誰なのかは見ていなくて、ただ思いつく名前を呼んでいるだけ。だからシモンが呼ばれていないし、もう一人の使徒はヨハネでもヤコブでもないかもしれない。フィリポとかかもしれない。

ジーザスが呼びたかったのも、側に残って欲しかったのもユダだったから。という解釈でいます。

逮捕

千秋楽、右頬にキスを落とすユダを、抱きしめ返しそうになるジーザスの左手がうろうろして…!

それ、芝ジーザス金森ユダでは何度か見たけど、それ以来では!?

神永さんもそれやることあるんだ!????

と思ったんですが、そう言えば芝ユダの時はユダが最後にジーザスの髪に触れたり、心臓の音を確認するように左肩から胸のあたりに手を沿わせたりしていましたね。あれだとジーザスからしたらユダの手の温度を感じているのでいっぱいいっぱいで、抱きしめ返すようなアクションは取れないな…。

「剣を捨てろ」の言い方が…苦しげだけれどとても強く叱るような言い方というか、怒りや諦めも混ざったような「だからもう終わるんだよ!!」というような語気で本当に驚いたし苦しかったです。もっと淡々としてたり冷たかったり、ここは神永ジーザス結構いろんなパターンでやってると思うのですが、絞り出すような忌々しげな「剣を捨てろ」は初めて聞きました。

安東兵士の飛び蹴り、ジーザスの真横から入って真横に上手く転がれるようにしてるのかっこい〜!俊敏なジーザス。

そして怖い群衆たちと、「逃げるつもりだろ」でチビソロ参加する本城群衆。さっきまでシモンだったのに!!!!!!!!!!

ペテロの否認

ここまで神永ジーザスを先頭にものすごい緊張感を保ってきて客席も飲まれてるんですが、わりと毎回「なんだかな」となるのが、このシーンの

「あなたどこかで〜」の女性群衆のソロが気の抜けた感じというか、軽い感じで入ってきてしまってずっこけるというかそれまでの緊張感が壊れてしまうんですよね…。

次々と「攻撃できる対象」を見つけて晒し上げようとするところなので、前のシーンの群衆の攻撃性をもう少し残して嫌な感じになったら良いなあといつも思います。そしてそのあとの「それはおかしい俺も見たぞ」の兵士の声も、使徒側っぽすぎるというか、明るい?軽い?兵士っぽくないんですよね。好青年みたいな声なんです…。どうなんだそれは。

辻ペテロ、愛らしく大変愚かで良いですね…シモンナンバーで不意打ちのギラギラをm見せてきたり、ガクガク震えながらひっくり返りそうな「剣を取ろう」に続いてこの、土壇場で逃げてしまう愚かな弱さ。十字架後のペテロへの道がまだまだ遠そうで良いです。飯田(達)ペテロみたいな、いつの日かのペテロを感じさせるペテロも大好きですが、その像にはまだまだ遠いペテロも良い。

ピラトとキリスト

ピラトの尋問。

上手の大八車のところで、兵士の脚の間(股下)に入って寝そべってる男女の群衆ペアは何なんですか??????????どういうメンタルしてるのあなた方は。

兵士のあなたはそれで良いの????

アンナスこんなに露骨にジーザスの目の前にユダ投げてたっけ?

あの円の内側に押し出すくらいだった気が。とても良いと思います。

ヘロデ王の歌

あの元気はつらつシモンだった大森さんがこんなセクシーでフリーダムなヘロデに変身するとは!です。

オーバーチュアのセンターダンスも、そのあとバズまでの群衆としての佇まいも最高に格好良かったですが、大森ヘロデ、ドラァグ・クイーンみたいですね。声も伸びやかでとても素敵。

ただ、今まで見てきたジャポネスク版のヘロデが下村さんだったこともあって「芸と技」という意味では物足りなさはあり、何もしていない時間が気になる箇所もあったし、竹の扱いも、ああいうのがキレキレにできる人を選んだのだろうけど、それでも歌舞伎的な様式の型、動きは伸びしろがあって楽しみ!という感じでもあり、またドラァグ・クイーン的なキャラクターも、なぜジャポネスクのヘロデとしてその表現を選んだ?という気もします。

ちょっとそのチョイスは含みを持たせすぎているというか、演出的な意図がないとただ派手そうだからで使うものではないと思うというか。

男性アンサンブルが扮する遊女と合わせた…とか?

私の理解力が乏しいだけで理由があるに銀貨300枚って感じですがちょっと謎。

ジャポネスクの様式美を目立つところで派手に背負っているのがヘロデとユダだと思うので、そこを極めていたベテランが一気に抜けたのは10年振りゆえの大変さではあるなと思いました。

千秋楽のものすごい重さと緊張感でクライマックスに突入する中、それに全く押されないどころか同じエネルギー量でいつにも増して伸び伸びと「ジ〜〜〜〜〜ザスさんよ〜〜〜〜」と、ショータイムを繰り広げていた大森ヘロデの肝の座り方は本当に凄かったので、大森さんヘロデこれからも長くやってほしいです。エルサレムも楽しみ。

群衆かっこいいので群衆でも観たいしシモンも愛おしかったけど。ヘロデの才能がすごい。

やり直すことはできないのですか

ハーモニーがとても綺麗。辻ペテロ、剣を取ろうはビクビクしているし否認もパニックなので、ちゃんと歌声を聴けるのが貴重なこのシーン。

「初めて気がついた 今の様子じゃ駄目らしい」の重さよ……

ジャポネスク版では使徒やマリアが出てくるのはこのシーンが最後なので、バラバラになった使徒たちが、磔刑をどのように見るのか、今後どのように再会して生きていくのか、何も示されていませんが、このペテロは否認の後にマリアとたまたま出会えたことが、彼が「ペテロ(岩)」になって行けるための大事な要素になっているように思います。

あのまま誰にも会わなかったら、故郷に逃げ帰って罪悪感を抱えたまま漁師に戻ったかもしれないけど、マリアと再会したことで、ペテロとして生きていけたような気がします。

ユダの自殺

「やり直すことは〜」のラストあたりで、下手の奥の袖の足元で小さなライトがチカチカって数回光るんです…上手の2階席から見えるんですが。

何だろうあれと思ってたんですが、きっとユダが大八車に板付くための動線補助?誘導?か何かですね。そんな見切れる位置で光るな!と思ったんですがユダの板付きなら仕方ない。

佐久間ユダの自殺、とても憎々しげで良いですね。

神に唾を吐くような憎悪がすごい。あと、どうして愛したのかの叫びがあまりに大きくて良い。どうしようもないほど愛してしまったんだなって思う。

後半、「やつはただの男」からのあたりを、千秋楽では1階席の辺りに向かって訴えてました…?2階から観たので不確かなのですが、突然こちら(客席側)に嫌味!?って思ってしまった。ゾクゾクしたけど。

それと佐久間さんユダ、「人殺しの汚名も着よう」で左腕を掴むんですが、これがもうめちゃくちゃ好きです。

エルサレム版のユダの衣裳は袖がとても短いし、ジャポネスク版10年振りなのでジャポネスクの固定演出なのか佐久間ユダ特有なのかは分からないというか覚えていないのですが。

もしかしたら腕を掴むのは、ユダの「落ち着かなさ」「焦り」「恐怖」「後ろめたさ」などの感情を表現しているのかもしれませんが、セットの方の感想記事で書いたように、私にはジャポネスク版の演出上、白塗りと隈取りは「役のお面」、衣裳も「神が与えたその役の衣裳」だと解釈しているので、ユダがたった一人黒い衣裳を与えられているその袖を掴むの、大変に好きです。

その意図があるかどうかは別として。

「ユダの面」と「ユダの衣裳」と「黒い銀貨袋」を与えられて白い舞台の上で踊らされる男。

それと、このシーン冒頭で「クライスト」って佐久間ユダが呼ぶ時、実際に呼びかけているように感じるというか、あのユダにとって、それがいつかは分からないけどジーザスが救い主(クライスト)であったことが、あったのだろうなとも思いました。

彼もジーザスに縋り、救いを求めたことがある一人のように思えます。

それが自分と同じで選ばれてしまっただけの、ただの男と気付いた時には遅く、という印象。

芝ユダの「クライスト」はカッコ付きに聞こえたというか、貴方が「クライスト」として生きて死にたいと言うのならば、という意味でもあり、貴方は王様じゃないただの男だ、という意味の皮肉での「クライスト」呼びでもあるような。

そしてエルサレム版、ジャポネスク版共通の、自殺後半でユダが舞台上を駆け上ってはゴロゴロ落ちてくるやつ。

あれは不思議な力によって見えない壁に阻まれたり、それ以上足を踏み込めなかったりして、あのエリアから逃げ出すことができない。逃げ道を塞がれた表現だと思っているのですが、

それに加えてフォロワーのフォロワーという能や歌舞伎に詳しい方から、ジャポネスク版の自殺で流れる鈴の音と、あの正面の大八車の形は「石橋物」と呼ばれる作品に見られる表現ではないか。あの大八車が「石橋」なのではないかという天才的な大発見のご意見を洩れ聞き、目から鱗でした。

ちょっと近々その辺勉強しようと思います。

能の演出からイメージを持ってきているというのは大いにありうると思うし、大八車が「橋」であるというのは、あのユダの最期が橋の跳ね上げのような動きで足場を掬われることからもかなり的を得た解釈だと思いました。すごすぎる!!!!

裁判〜鞭打ち

鞭打ち大好き本城群衆おじさん、しつこいし近すぎて危ない!

山田さんピラトはちょっとギラギラめだったので「今後の出世に関わる」を意識してそうで村さんピラトは「今の状態を死守したい保身」が見える感じ…?

山田さんの方が「ローマの人」に見えたかもしれない。ローマに帰る気がある人というか。村さんの方が、ローマから来ていてもこの土地が自分の居場所な人感…?

「死ね!!!」の言い方も村さんの方が「死なせたくない」が滲んで聞こえるかも。

森さん隊長ビュンビュン風を切る音がしてすごい。

神永ジーザスの鞭打ち、15年や18年の頃かな、鞭打たれながらずっと小さく口を動かしていて、何か祈っているようなお芝居だったのも好きだったけど今回はそういうのはなく。

悲鳴は結構しっかりめに出す。突き出されてきたときも。

スーパースター〜磔

ジーザスの衣が剥ぎ取られて十字架の形で兵士に持ち上げられるのしんどい。

スーパースターって音量こんなもんでしたっけ…?もうちょっとほしい〜〜。

あとガヤがうるさい。

期間の後半佐久間さんちょっと喉余裕なさそうだったので、そのせいかもしれないけど、この曲はもっと発声に余裕があるのが良いなあ。

その点神永さんの声量の余裕っぷりは今回ずば抜けていたと思います。悲鳴のような高音の叫びも、客席を震わせるゲッセマネも、全てがちゃんとコントロールされた上で無理がない。

前からすごかったけど、ここまで表現してなお余裕があるほどじゃなかったはず。さすが。

途中でゴンドラの手すり掴んで俯くの好き。手すり、使わないとカッコつけてる割に手すりついてるな笑って印象がちょっとあるけど、芝居で使ってくれると一気に効果的になるので。スパスタ感情を繕うのしんどそうでとても良いです。

荊の冠を落とすのと十字架へのゴーサイン出すのは本当に良い演出。

ここで兵士じゃなくて、大八車ごと動くのがまたゾクゾクします。

荊の冠ってあんなに茶色でしたっけ?

もっと赤や白の混ざった、御神木に使われてる縄と同じ素材感だったと思うんだけど…(アルプか下村さんのブログかどこかで写真を見たような気がするけどたどり着けない)。

十字架を背負ったゴルゴダへの道行き、改めて、これまで凛とした美しい人だったジーザスが裸同然で血を流しながら歩かされているの、かなりしんどいですね…。ジャポネスク版だと隈取りをしていることもあって普段は人間臭さというか体温的なものを感じにくいので、裸になったことでいきなり「血を流す、生身の人間」であることが視覚的に突きつけられる思いがします。

十字架を立てるところはいつ見てもドキドキしますが隊長さんがしっかり監督してくれているので大丈夫なのだろう…。

ジーザスが十字架に架けられた後、照明がぐわっと強くなって兵士達がハケ、群衆も少しずついなくなるシーン、ジャポネスクもこんなに黄色というか暖色の照明だったんだなあ。

エルサレム版では、エルサレムの強烈な太陽という、あの神を生み出した土地の厳しい自然が「神」の権化のように人々を晒すのが好きだったのですが、ジャポネスクではもっと白い明かりで神の視線のような印象があったので、こんなにエルサレム的だったか。と思いました。

別のシーンでも、白い床にエルサレム版の荒野のような模様が出ている時があって、わざわざこの白い舞台の上に荒野を…?と思ったのですが、どこまで差別化されてるんだろう。

エルサレム版よりもジャポネスク版(江戸版)が先に作られたことも関係しているのかも。こっちが元で差別化されたのはエルサレム版の方というか。

ジーザスの最期の台詞、序曲から今まで様々な表現、表情を見せてきたその全てを乗せた重みのある「何故私を見捨て給うたのですか」であり、最後の弱音である「私は渇いています」であり、ずっしりと胸に刺さりました。

それだけに、最後に「私の魂」を「御手に委ねます」と、人形として「救世主」として死んで祀られることを受け入れた覚悟とともに息絶える姿に言葉を失いました。

ヨハネ伝

星空の美しさ、そこに立つ十字架という、一枚の絵のような美しいシーン。

これを美しいと思っても良いのだろうか。

エルサレム版の時は、聖書にあるような十字架の後に暗雲が立ち込め…という表現ではなく青年が死んでもいつものように星空の美しい夜がくる、その痛ましさを強調するように。と思っていたのですが、今回のジャポネスク版ではそれまで具体的な風景が出てこないこともあり、このシーンが一層「宗教画」のように感じられました。

ジーザス・クライストと呼ばれた青年の最期の7日間の物語の最後に、その後の彼の姿、十字架上の姿を崇められ、神となり100億の、それ以上の人々の罪と願いを永遠にその身に負い続ける、十字架の上に美しく飾られたような姿。

舞台両脇の御神木の姿はやはり彼だったのだと思いました。

初演のサンプラザホールでの公演の写真を見ると、このシーンで群衆たちが十字架を見上げるように舞台上に残って前方(客席側)を見上げている写真が見つかりますが、そんな演出もあったのですね。

今のシンプルな見せ方もとても美しいけれど、実際に磔を見上げた当時の人々から、現代まで続く十字架を見上げる人々の姿にも見えるような、そんな演出もとても素晴らしかっただろうなと、思いを馳せました。

おしまい

本当に素晴らしかった。カンパニーの皆様はぜひハワイ旅行とか温泉旅行とか行っていただいて…リフレッシュしていただきたいです。

神永さんジーザスに関してはマジで今年の演劇賞どれか受賞してくれ…の気持ち。まさかあそこまで素晴らしいジーザスが観れるとは思わなかったので、過去公演への未練がありすぎる中でもすごく引き込まれたし、特別な思い出の公演になりました。感謝。

本当にお疲れ様でした。

来年のエルサレム版、楽しみだな。あの荒野も久しぶり。

エルサレム版はまたエルサレム版演出の良さがあるので、同じものを観たいとも思わないし、また改めて違ったJCSを見られることを楽しみにしています。

あの土地が彼らの苦しみであり生きた場所であり、あの土地が神を生み出し、あの土地で人々は救い主を待ち、青年が十字架に架けられた。ユダもあの土地に引き摺り込まれるように死んでいく。

記号と様式美で魅せる象徴のジャポネスクと、写実性と土地の温度、歴史でドラマを描くエルサレム。違った二つのリアリズム。

ああ、ジャポ、大好きだな。

次は10年後とか言わないで3〜4年に1回とかのペースでやってください…

エルサレム版はまた全国公演とかもどうですかね…。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?