2023JCSジャポ 大八車と御神木でぐるぐるする。中間報告

下書き投稿にしてフォロワーだけ読めればいいかなって思ったけどとりあえず公開にしとく。

そのうちちゃんと書き直したら消します。

フォロワー限定のつもりで書き始めたので文章の感じがいつもの記事よりだいぶ雑だし説明なく推しを匂わせたりする。

今やってるジーザス・クライスト=スーパースターの話です。

ぐるぐる考えている。

ジャポは今までに2012年と2013年を観てるんです。

その時だって散々通ってレポもしたし、2012年のジャポで芝ユダのオーバーチュアに一瞬で撃ち抜かれてこうなったんですよ。

隈取りメイクかっこよくて、刺繍したりとかしたんですよ。

なのに気付いたのが今年だなんて、愛した人がもう板の上にいないから他を見る余裕ができた?いやきっと単純に私の「舞台を読む力」が上がったのが原因だと思うけど…最後のジャポの時まだ高校生だったし何も知らなかったもんな…。

本題に入ると今季のジャポは、「ジャポネスク版JCS」が、「どうデザインされているか」を私なりにかなり考えて観ることができていると思います。

隈取に意味があることは知っていたし、裏切りへのユダの道行きの照明が神の意思を表すことも大好きだった。でももうちょっと考えてみた。

舞台

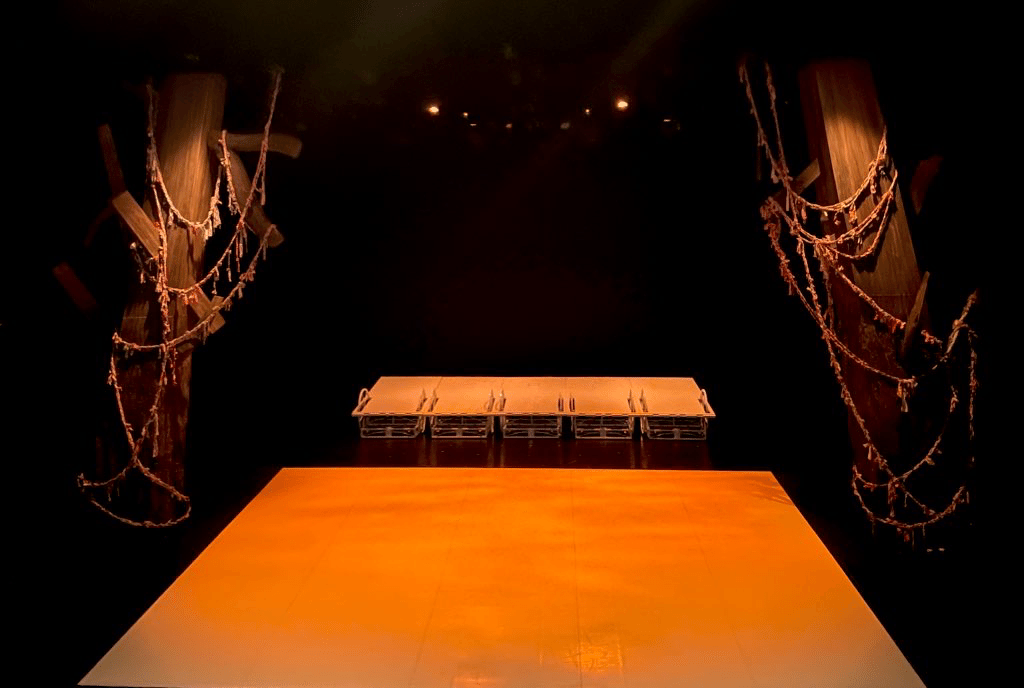

まず真っ白な舞台。五台の白い大八車。

白は神と近い色。無であり同時に全てであるというのはバケモノの子の時に白鯨から学んだこと。

舞台の両脇にそびえる御神木のセットと合わせて見ると、祭壇のようにも見えます。

捧げ物をする場としての舞台。

板の上の羊たち。

これは2018年のエルサレム版全国公演で行われた美術セミナーで聞いた話。

1973年のJCS初演時(江戸版、現ジャポネスク)の装置デザインを考えた際に装置家の金森さんが出した案は、俳優の動きに制限を与える構造をもつものばかりだった。

制限の中で作った方が面白いものになるだろうという浅利さんとの発想。そこから大八車の案が生まれ、組み方を考えていったとか。

白い舞台と大八車。その最も特筆すべき特徴は「人力で動かして」「絶えず形を変えていく」ことだろうと思います。

操作するのは「白子」のメンバー。

彼らはきっと、神の用意した舞台を台本通りに進めるために足場を用意する役割。

先程は舞台を「祭壇にも見える」と書きました。そちらは人間たちから神に対しての動きのあるものだけど、白子の存在を考えると、実はそうではなくて逆で、神が用意した舞台かもしれないと思えてきます。

はじめにユダ。そして群衆たち、司祭たち、ジーザス。登場人物たちが真っ白な神の舞台の上に投げ出されるようなオーバーチュア。

神の視線に手をかざすユダ。

彼らが通るための隙間や坂、橋を作るのも全て白子たちです。

白子が用意した道しか登場人物たちは通れない。(舞台奥や袖からの出ハケは例外とする)

文字通りの「足場」。その立場を、居場所を、規定する五台の大八車。

ユダの、裏切りの道行きのシーンだけじゃない。

白子が絶えず大八車を動かして作る舞台ということは、作品を通してずっと神が用意した道を全ての役が歩いていることにならないか。そういうふうに見えてきます。

ゾッとしますね。

御神木

次に御神木。

今までどうして気付かなかったのか不思議。もっと早く気付きたかったもの。

あれは御神木らしいよと聞いていて。へえと思っていただけで、あまり気にしていませんでした。

73年の初演時はサンプラザホールの広い舞台なので御神木は無く、袖もないので代わりにテントがあったりしたらしいです。

御神木はいつ、あの世界の中に足されたのだろうか…。調べたら分かるかな…。

舞台の両脇に高くそびえる、その根本は太くて、皮は厚く、根を張っていて、有機的な樹そのものの姿です。

でも、そこから上へと視線を移すと、ある地点から上は材木のように平らに面取りがされ、四角い柱になっています。

そして、枝が。あれは果たして枝なのだろうか。あれは幹から生えているというよりも、刺さっている。そう見えます。

杭のように、面取りされた大樹の幹に、様々な杭が刺さっている。先が細いものもあれば太いものも、先が枝分かれしたものもあるけれど、あれは枝なんかじゃない。枝に見えるように突き刺さって幹を貫通しているのです。

そしてそこにかかる紐。(縄?)

着物や布団を裂いたようなハギレを沢より合わせ、太く編んだ紐が何重にも幹に回され、枝にかけられています。

ハギレはきっと苦しむ人々の数を、生活を表しているでしょう。そしてその願いを、祈りを表しているでしょう。

御神木に結ばれたしめ縄、願いを紐に結んでかけるおみくじや、七夕の短冊、そういった日本の「願い」「信仰」の文化を象徴したものが、あの布でできた縄であると思えます。

紐の本体から短い房が沢山下がっているのも、しめ縄やおみくじのイメージではないでしょうか。

元は自然の形の樹。それを面取りをして角材のように整えて、そこに杭を打って、人々の願いを巻きつけて、御神木と崇めている。

この御神木は、きっと彼だ。

人々の望む姿に整えられ、十字架に打ち付けられ、手を伸ばす人々を救おうとしてがんじがらめになる。元は心優しいただの男だった、これは彼の姿なんだと観劇中にハッと気付いて、そこに響く杭を打ち込むカーンカーンという音がもう傷ましくて。

そう気付いたらいてもたってもいられなくなり、調べてみたのですが、過去のオフステージイベントやパンフレットなどでも、おそらく御神木のデザインについての言及は無さそうで推察の域を出ません。どっかに載ってないかな…

でもきっとあれは。

隈取

そして、隈取。

隈取にはそれぞれ色や形に意味がある。赤は正義の側、主人公側のキャラクターに施すことが多く青は反対勢力、敵役の印。茶色は人でないもの。ユダの片側だけの額のラインも確か不完全さ、裏切りを示すとどこかで聞いた気が…(ソース忘れました)

ここまでは今までも知っていたことなのですが。

で、白い舞台と御神木のことを考えていて、じゃあ隈取は?と思い立ち。

あれは、西洋の古典演劇で言うところの、仮面のようなものなのではないか。と思って。

(私のnote読んでくれてる方はご存知かと思いますが、ロミジュリ落ちて以降仮面劇やフェイス・ボディペイントの表現が好きで好きで…)

まだ電気による照明がなかった時代、遠い客席から役者の顔が分かるように。

ギリシャ古典劇の大きな仮面のように、顔がしっかり視認されるように白く塗り、筋肉の凹凸が分かりやすいように朱や藍で線を強調した。

そういう成り立ちのものなのではないでしょうか。

そこに役割を与えたのでは。この役はこういう役ですよという記号として。

つまりあの隈取こそが、あの舞台上で役を役と規定するものなのではないのだろうか?

ノートルダムの鐘の冒頭でカジモドに塗られる墨のように。

彼らは、役を神から与えられた者たち。

その役を全うするように、はじめから赤い隈取を、青い隈取を施されて白い板の上に投げ出された者たちではないかと思えてきます。

お前が「クライスト」であり、お前が「ユダ」だよと。

あの白の上で舞うための仮面を渡されているんじゃないだろうか。

もっとちゃんと表現の形式や文化のことを勉強してからと思ったけれど、ぐるぐると頭を支配する考えをひとまず放流します。

どう思います?

おまけ

エルサ/ジャポ 今年感じたこと

ドラマのエルサレム、様式美のジャポネスクと言うけれど、それって具体的にどういうこと?

エルサは通常の見たままのドラマで、ジャポは前衛的!で片付けられないと思うんですよ。

そもそもジャポネスク(当時は江戸版)の方が先に作られたわけだし。

じゃあジャポネスクの様式美ってなんだ、と考えると、和の芸事、文化において極められてきた表現の、技術のクオリティの話は仕上げの段階のこととして、私はそれが「記号」であることだと今は思います。

白いジーンズ、白い舞台。歌舞伎の隈取。

もしかしたら初めは、それが「かっこいいから」という要素が強かったのかもしれない。

でも今改めてエルサレム版と比べると、ジャポネスク版の方が、話がより普遍的なもの、本質だけを取り出したものになるのではないでしょうか。

ドラマのエルサレム。装置家の金森さんの本と、例のセミナーによると、どうしてもエルサレム版には「土」が必要だったといいます。

それは、ジーザスやユダや、群衆たち。彼らがどういう土地、どういう文化の中で生きたかを強烈に示すためだと思われます。

荒野、熱気と照りつく太陽、厳しい土地で救い主を待ち続けた人々と、取り囲む様々な権力者たち。ローマ。

そういった、リアルな質感、温度、あの時代の、あの場所の人たちの物語を描くための装置がエルサレム版の荒野であるのではないでしょうか。

あの写実性が、エルサレム版を支えている。

文字に起こすと改めて素晴らしいな…大好きです。

でもジャポネスク版では全てが記号になり、神の用意した舞台の上に、役を与えられた人形たちが踊る。

その時、その話はもはや古代のユダヤの話ではなく、その時そこで生きた特定の誰かを指した話でもなく、

いつの時代、どんな場所にでも置き換えられる作品として見られるものになったのだと思います。

救い主の仮面を付けさせられている男は誰?

元々JCSという作品は、そういう、古代の話としてではない見せ方で生まれたものでもありますし…。

そしてジャポネスク版が他と違うのは、時代性すらも一切見えないことだと思います。

映画になっているものなど含めて多くの上演では、その時その時の「現代版」として作られ、今では「〇〇年版」と呼ぶことで差別化されるそれ。

ジャポネスク版は違う。

ジーンズは現代性というよりも抽象性の表現に見えるし、他に時代を示す要素はほとんど存在しないですよね。

「テレビ」って単語が若干古い気がしなくもないけどテレビ全然現役だし…。

長年同じ演出で上演し続ける四季のスタイルにはこの両バージョン、あまりに合っている。時代物と抽象化を極めたものなので、全く古くならない。すごい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?