端歩問題と戦型選択

序盤における悩ましい端歩問題と戦型選択について、具体的な局面を挙げて考える。

▲2六歩△3四歩▲7六歩△9四歩のオープニング

5手目に▲9六歩を受けるか否かが焦点。メリットとデメリットについてまとめた。

▲9六歩に後手一手損角換わり

<見解>

後手が僅かに得か。相早繰り銀では基本図に合流せず、通常の角換わりの局面との比較が必要。

"一手損角換わり"

— Masaki_F (@F_Masaki97) August 19, 2021

例えば▲7六歩△3四歩▲2六歩△9四歩▲9六歩で一手損角換わりの相早繰り銀に進行すると、一手の得を活かすのが容易ではないと感じる

このような場合は

1.△6四歩に早繰り銀

2.△7四歩に▲3七桂速攻

など含みの多い序盤の造りを意識すべきかもしれない pic.twitter.com/rH8i6w5bVB

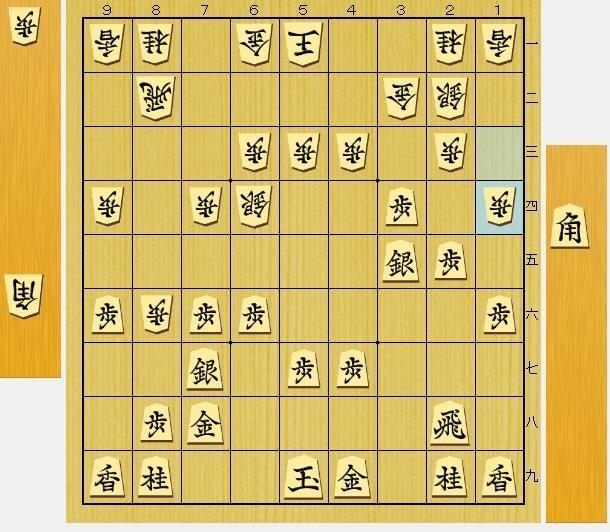

一手損角換わりの相早繰り銀を例に挙げる。4, 5手目に△9四歩▲9六歩の交換が入っていない形では下図 B-1どうかという局面。

▲3五歩△同歩▲同銀△7五歩▲3四歩…の進行が定跡で先手不満なし

図 B-1は先手不満なしの展開であるが、4, 5手目に△9四歩▲9六歩の交換が入っていると当然使えない。比較する局面は通常の角換わり相早繰り銀で、△1四歩の一手が入っていない局面(図 B-2)になる。

通常の角換わり相早繰り銀では△1四歩が入っている

図 B-2以下

1.▲3五歩△同歩▲同銀△8六歩▲同歩△8五歩▲3四歩△2二銀▲6六歩△8六歩▲8八歩には△1四歩(図 B-3)という手がある。

△1四歩が入った局面で△3三歩が定跡

△1三歩型なので敢えて一手パスできる

この手の意味はよく分かっていないが、△5二玉や△7三桂など形を決めずに、▲2四歩△同歩▲同飛に対して△1五歩を用意している。

また、図 B-2以下は

2.▲1五歩や

3.▲6六歩などがあり、先後共に手が広い。

例えば

2.▲1五歩△7五歩▲同歩△同銀▲2四歩△同歩▲2五歩△7六歩▲8八銀△4四歩▲2四歩△2二歩(図 B-4)では、△4二銀に▲7七歩の合わせ以外にも▲1四歩~▲1三歩~▲1二角の狙い筋が常に生じる。

また、

3.▲6六歩(最有力と考えている)もあり、△5二金▲5八金△7五歩▲同歩△同銀▲2四歩△同歩▲2五歩△7六歩▲8八銀△4四歩▲2四歩△2二歩▲2五飛△6四銀▲6七金右(図 B-5)が一例。比較的穏やかな進行ならば、△1三歩であることが△1四歩型と比較して得になるとは言い難い。

持久戦の展開だと、後手が△1三歩型を具体的に活かすのは難しいかもしれない

▲9六歩に後手横歩取り

<見解>

先後どちらが得か不明。ただしs-book_blackをそのまま流用できない。

9筋の交換が入った横歩取りの基本図。

9筋の交換が入った横歩取りの基本図

9筋の交換が先手に活きる変化は例えば図 C-2。

横歩取り青野流から

飛車角総交換になりやすい、最も激しい定跡の一つ

図 C-2以下▲2四歩△2二歩▲3八銀△4二銀の変化で▲9五歩と突ける。

取れば▲9二歩~▲9一飛があって取れない

取れば▲9二歩~▲9一飛、△3一金などには▲9四歩△8六歩▲8三飛△7七角成▲同桂△7二銀▲8五飛成△8九飛▲8八角(図 C-4)でどうか。

▲3七桂や▲8三歩、▲9五龍~▲9八龍など多くの狙いがあり手に困らない

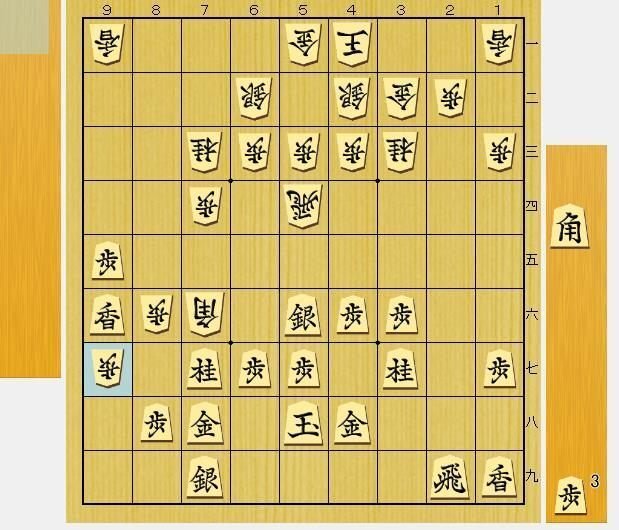

一方、9筋の交換が後手に活きる変化は例えば図 C-5。

再び横歩取り青野流から

図 C-5以下△4一玉▲3六歩△4二銀▲3七桂△2二歩の飯島流。

飯島流の△4二銀+△2二歩

ここから▲3八銀△6二銀▲3五飛△8二飛▲2五飛△8六歩▲8五歩△5一金▲4六歩△7四歩▲4八金△7三桂▲2九飛△9五歩(図 C-7)

▲同歩△8五飛▲3三角△同桂▲8八歩△5四角▲4七銀△9八歩▲同香△7六角▲7七桂△5五飛▲5六銀△5四飛▲9六香△9七歩(図 C-8)の局面。

9筋の交換により△5四角の顔が立つ

変化はs-book_blackを参照した。図 C-8は難解な局面だが、9筋の交換が入っていることで生じる、後手からの攻め筋である。

戻って、図 C-5以下△4一玉▲3六飛△2二銀▲8七歩△8四飛▲2六飛△5二玉(図 C-9)

▲3八銀△7二銀▲3六歩△7四飛▲7七角△7六飛▲6八銀△1四歩▲3七桂(図 C-10)の局面。

もし9筋の交換が入っていなければ、図 C-10以下△1四歩

1.▲6九玉△2四歩▲3三角成△同桂▲7七歩△7四飛▲8二角(図 C-11)で先手が指せるが、9筋の交換が入っているため△9三香と逃げられて失敗する。

△9三歩型ならば香得できる形

9筋の交換が入っている場合は▲7七歩ではなく▲2四飛が一案だが、△2三銀▲8四飛△8三歩▲8六飛△同飛▲同歩△2五桂(図 C-12)

▲同桂△3七歩▲同銀△5五角▲2六角△9九角成▲7七桂△4四香▲2一飛△2九飛▲5九金△1九飛成(図 C-13)で難解。

▲6五桂打~▲2四歩△同銀▲5三桂成~▲2四飛成で難解

戻って図 C-10以下△1四歩

2.▲4八金△2三銀に▲4六歩△同飛▲4七銀△7六飛▲6六歩(図 C-14)や▲5六歩△同飛▲4七銀△7六飛▲6八玉(図 C-15)はソフト推奨手で、歩損の代わりに陣形を厚くする意図がある(が個人的には好まない)。

後手の狙いの一つは△1五歩~△1六歩▲同歩△1七歩(▲同香△4四角)

▲2六飛型だと△1五角~△3三桂~△2四飛も狙える

歩損して陣形を厚くする形

△9五歩(▲同歩なら△8八歩▲同金△9八歩から連打)の狙いがある

▲9六歩に後手雁木

<見解>

後手が得の変化が多い。

雁木模様の場合は、9筋の交換が入っていると先手の評価値が下がる。これは、

①居玉のまま進める後手雁木模様に対して▲9五角を消していること

②将来的に△9五歩から端攻めの変化を見ていること

の2点が主な理由だと考えられる。

まず、①に関して。

例えば、2度の豊島_大橋戦が参考になる。

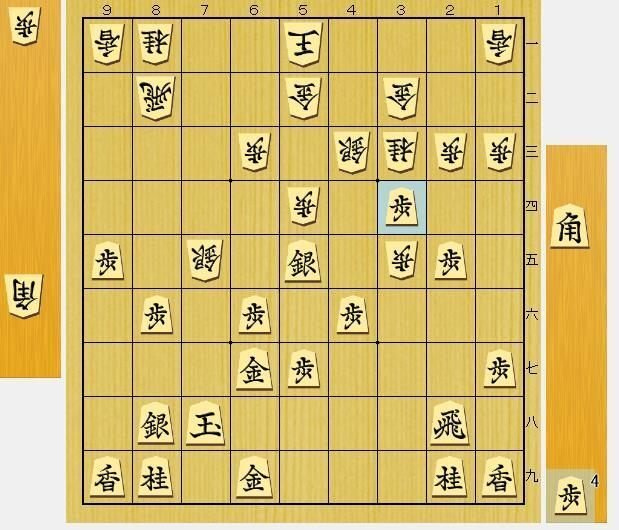

次に、②に関して。例えば、9筋の交換が入っているテーマ図 D-1。

図 D-1以下△7四歩▲4六歩△7五歩▲同歩△9五歩(図 D-2)

▲3三角成△同桂▲9五歩△6四銀▲6六歩△7五銀▲6七金△8六歩▲同歩△5五歩▲同銀△5四歩▲3四歩(図 D-3)

△5五歩▲3三歩成△同金

1.▲2二角△4四金▲7六歩△8六銀▲8七歩△9五銀(図 D-4)

2.▲7六歩△8六銀▲8七歩△9八歩▲同香△9七歩▲同香△同銀成▲同銀△9八銀▲8六銀打△8四香(図 D-5)といった変化が挙げられる。9筋の交換があるので端攻めが可能だ。

また他に②に関して、左美濃の局面を例に挙げる(図 D-6)。

後手が左美濃の低い陣形で早繰り銀を迎撃する例

図 D-6以下▲3七銀△7四歩▲5八金△7三銀(図 D-7)

長手順になるが

1.▲2六銀△7五歩▲同歩△9五歩▲同歩△6四銀▲7八金△7五銀▲5五角△6四銀▲6六角△8六歩▲同歩△5四歩(図 D-8)

▲8七金△6五銀▲8八角△9五香▲同香△8五歩▲同歩△同飛▲8六歩△9五飛▲9六歩△9二飛▲7五歩△8五歩▲同歩△4二角(図 D-9)

△7五角と出たい

図 D-7以下

2.▲4六銀△7五歩▲同歩△4五歩▲5五銀△8六歩▲同歩△同飛▲8八歩△3六飛▲3七歩△7六飛▲6六銀△9五歩(図 D-10)

▲同歩△9六歩▲7八金△9七歩▲同桂△9六歩▲8七金△7七飛成▲同銀△9七歩▲同香△5四角(図 D-11)

攻防の角 △8五桂や△4六歩~△2七桂 ! の狙い

図 D-7以下

3.▲3五歩△同歩▲7八金△6四銀▲4六銀△3六歩▲2六飛△4五歩▲同銀△7七角成▲同金△9五歩(図 D-12)

▲同歩△7五歩▲同歩△9七歩▲同香△7五銀▲5五角△6四角▲1一角成△7六歩▲7八金△8六歩(図 D-13)

これらの変化はいずれも形勢は難解だが、やはり9筋の交換があるからこそ端攻めが可能になっている。

ここで付け加えると図 D-7に関しては先手が避けることが出来る。図 D-6以下▲7八玉△7四歩▲8八銀△7三銀▲5八金(図 D-14)

本局面に至るまでの△8五歩、△7二銀or△6二銀、▲5八金、▲3六歩の

最適なタイミング及び組み合わせの探索は難易度が高く課題である

"後手雁木模様"

— Masaki_F (@F_Masaki97) May 31, 2021

厄介なのは左美濃(図1)

1.▲7八玉△6四銀▲5六歩△7五歩▲同歩△同銀の変化は深く研究していても不安が残る

URL https://t.co/ErOarFXBXf

2.▲7九玉として▲7八金~▲6八角の方が安定的で、直ちに雁木+△7三桂~△6四歩を作らせない

但し9筋の交換は後手に棒銀の選択肢を与えるので微妙だ pic.twitter.com/r0lC606oV3

△6四銀▲5六歩△7五歩▲同歩△同銀▲5五角△6四銀▲3七角△8六歩(△7二飛は▲7七歩)▲同歩△同飛▲6六歩△8四飛▲6七金△7三桂▲8七歩(図 D-15)でどうか。

▲4八銀型のため3七に角を引ける

▲9六歩に後手ゴキゲン中飛車

<見解>

先手が得の変化が多い。後手が得する変化は、先手が避けることが出来る。

超速銀対抗+5筋位取りには▲9五歩と端を絡めて攻める変化があって、9筋の交換は先手が得をする。

9筋の交換が後手に活きる変化を挙げる。例えば以下の記事。

ただし、以下の図 E-1から▲5八金△5六歩▲同歩△同飛▲6六歩で変化できる。

▲7八玉に代えて▲5八金

また、次に挙げる変化も9筋の交換が後手に活きる変化である。

"端歩問題"

— Masaki_F (@F_Masaki97) September 9, 2021

▲6八銀急戦(超速)vsゴキゲン中飛車から

端歩の交換が無い場合(図1)▲5五歩△同銀▲4五銀△5七飛成▲5八金右△5六銀▲5七金△同銀▲6六銀△6五金▲5七銀△8八角成▲同玉△5五角▲7七桂△2八角成▲6五桂△5五馬▲6六金△4五馬▲5三桂不成△5一金右▲2二飛の時に pic.twitter.com/DLDDIYqkDA

"端歩問題"

— Masaki_F (@F_Masaki97) September 9, 2021

▲6八銀急戦(超速)vsゴキゲン中飛車から

(続き)△5二金▲2一飛成△4九飛▲7八銀△4四馬の変化で▲6一角△8二玉▲8四桂という寄せがあるために▲5五歩も有効的な手となる

すなわち端歩の交換があると、この変化は後手が有利となるので居飛車は選べない pic.twitter.com/3XeMVS7XrB

"端歩問題"

— Masaki_F (@F_Masaki97) September 9, 2021

▲6八銀急戦(超速)vsゴキゲン中飛車から

9筋の交換があって▲5五歩の組み立てにするなら棋聖戦(20210305_森内_菅井)の反省も込めて▲3四銀△5五角▲1八飛△6二銀▲4三銀不成△5六歩(△2七金は▲5四飛△7七角成▲同角△5六歩▲4四角)▲2七飛!△9五歩▲5八歩△9六歩▲5七歩△同歩成▲4六銀か pic.twitter.com/O9AOi2idnn

先の変化は居飛車側の評価値的には不満がないものの、9筋の交換が後手に得であるという観点から選びたくないという見解

— Masaki_F (@F_Masaki97) September 9, 2021

ただし、この変化も下図 E-2から▲6六銀△5一飛▲3七桂で変化できる。

▲5五歩に代えて▲6六銀~▲3七桂

▲7六歩△8四歩▲1六歩のオープニング

4手目に△1四歩を受けるか否かが焦点。メリットとデメリットは表 Aと変わらない。

ここで考えたいのが以下のこと。

"端歩問題"

— Masaki_F (@F_Masaki97) January 30, 2023

(cf.20221227_梶浦_都成)

図1 ▲1六歩と受けると、例えば相横歩取りで△2六飛の手段を与えてしまう

但し、▲5八玉の手段があり依然として難しい pic.twitter.com/T7vtG7yuYw

1筋の交換を入れて横歩取りを実行しようとすると、相横歩取りの変化で△2六飛の手段が生じてしまう。下図 Fは、全く端歩の交換が無い横歩取りの局面と比較して、実戦的にも評価値的にも後手が得をしている。

▲3四飛に△8八角成▲同銀△7六飛▲7七銀△2六飛▲2八歩△5二玉が一例

▲2六飛~相掛かりは一局の将棋

このことから、▲7六歩△8四歩▲1六歩のオープニングでは△1四歩の有無によって、「1筋の交換が入っている角換わり」と「端歩突き越し四間飛車ミレニアム」を天秤に掛けることは出来ない。

まとめ

あまり長く書くつもりが無いので、この辺で切り上げる。ここ3年程度のプロ棋界におけるノーマル振り飛車は、端歩を突き越して四間飛車、端歩を突き合って三間飛車がスタンダードになっている。端歩の兼ね合いによって、ノーマル振り飛車のみならず角交換振り飛車から相居飛車まで、戦型選択の幅をより広く持たせて戦うスタイルは波及するのか、今後とも注目・期待したい。