なぜクロージングが出来ないのか?

こんにちは。

今回は、営業において最も楽しく、大変なクロージングについて書かせていただきます。

私がSalesforce社内で勉強会を開催した内容の抜粋になります。

お客様のことを調べ、事前Callをし、価値は感じていただけた。それでも受注が出来ない、なんとなく刺さっていない。

こういったお悩み、よくあると思います。

基本的な商談はできるが、なんとなく伸び悩んでいる…そんな中堅営業パーソンに向けて参考にしていただきたいクロージングの考え方をまとめてみました。

主に一度の商談で受注を行うことを想定、低単価商材〜決済者と会いやすいSMB向けの内容になります。

そもそもの失注理由って?

商談の場では、決断を回避する5Kというものがあります。

・とても良い商品だと感じたが、解決したいわけではない、困っていない(優先度が低く、今はというパターンも)

・もっと現場や知人など色んな人に聞いてみないと分からない、初めて聞くサービスだからまだまだ理解を深めたい

・他者からも話を聞いていかないと、比較をしないと分からない

・一度使うのは良いが、継続できるか分からない、無料で試してみたい

・経済的に余裕がないのでこの金額は払えない

ざっとクロージングで出てくるお断りワードってこのあたりでしょうか?

当然、製品がマッチしていないや価格感が明らかに合わない。

そもそもの営業の準備不足などいろいろな理由が考えられます。

今回はこのあたりの基本的なものは実施済の前提で話を勧めます。

しっかり準備した。できることは行った。

お客様にもあるし、価格感も無理な価格ではない。。。でも何故、クロージングで断られてしまうのでしょう?

お断りの理由

やりきった!にも関わらずお断りをされる、がつがつクロージングが出来ない!などの理由の一つとして「営業側が不当になる」というものがあります。

これは何も騙しているとかそういった話ではありません。

その、商談という会話のルールの中で、営業サイドが不当になる。

こうなると、クロージングなんか出来ないですし、商談の主導権を相手に持たれたまま、煮えきらないまま商談が終了してしまいます。

「不当」ってなんで?

では、真摯にお客様と向き合っている営業が「不当」になるのでしょうか?

・お客様のために最大限尽くした

・社内のリソースを使って本気のプレゼンをした

・必要な情報はすべて提供し、他社比較も行った

「お客様のためにがんばってきたのに、不当ってなんで?」

答えはシンプルです。「ルールがないから」です。

商談のルール

ルールがないというと語弊があるかもしれませんが…

商談開始時のゴール設計などはさておき、具体的なルールは決まっていないケースがほとんどです。

商談は小さな合意を積み重ねることで進んでいきます。

「Yes」を取る営業は多いものの、お客様からお客様の言葉で言質を取って進めていく営業はあまり多くない印象です。

ルールがないと、導入購買判断を行うお客様が絶対的な正当側に回ります。

では営業が正当側に回るにはどのようにすればよろしいでしょうか?

「ルールを作る、合意する」ことで正当側に回ることができます。

テストクロージング(テスクロ)とも呼ばれているこちらですが「ルールの合意」の目的でテスクロを行っている方は多くない印象です。

テスクロは、お客様にクロージングをしても良いか探るものではなく、

「クロージングの合意を取るために積み重ねる小さな合意をとること」こそが目的であると考えます。

では、どのようにこのルール設計を行うべきでしょうか?

失注になる。その前に。

ルールの設計は「ニーズの引き出し×論点固定」を使います。

シンプルに、この商談では〇〇を話します。というお話ですね。

ここでは、1st商談を例として、ニーズの引き出しから論点固定までの流れをご紹介します。

ニーズの引き出し

よくヒアリングと言われるものとは別です。

広義のヒアリングの中に内包されているのがこのニーズの引き出しです。

ここでは、仮説思考や事前調査、業界業種の課題や市況把握などのスキルも必須となります。

特に、業界業種の課題については理解が必要です。

普段のニュースや読書、情報のキャッチアップや仮説思考トレーニングがここの精度向上に繋がります。

ポイントは、オープンクエスチョンで話をしないということ。

自社製品が無限にあるなどのケースであれば別ですが、いたずらに要件を広げても良いことはありません。

自社製品で解決ができない優先度の高い課題が出てきた際に、クロージングプッシュの難易度が格段に上がるからです。

よって、ある程度の仮説を持って訴求すべきポイントを絞っていきます。

それがこのサンキューバッドを用いたニーズの引き出しフェーズです。

営業として、プロとしてお客様のお困りごとをある程度察して質問をしていく。

これによって、以降、この話をしていこうという当てができます。

この当てを作った後に論点固定のフェーズに進みます。

論点固定

ある程度の当てができた後、以降の商談に向けて論点の固定を行ってまいります。

これは、訴求ポイントを更に明確にクリアにしていくために行います。

主にこの流れで進めていきます。

As-Isヒアリング

Why Problem

To-Beヒアリング

課題、理想の合意

提案開始

この流れは、As-is To-Beのフレームをベースに構築しています。

As-is To-Be

それでは、順番に見ていきましょう。

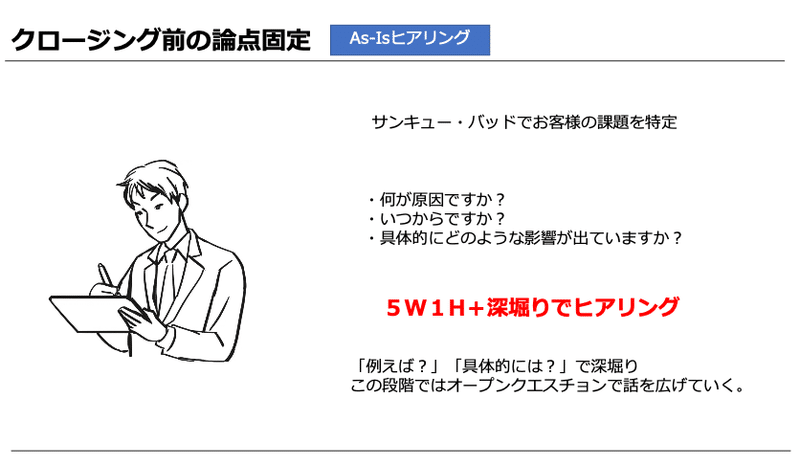

As-Isヒアリング

ニーズの引き出しでお客様の当てを把握した後に実施します。

ここでは、お客様の現状を深掘りしていくフェーズになります。

質問のイメージは「背景」「行動・要因」「結果」の3つの軸で進めていきます。

①背景

お客様の課題や問題は必ず背景があります。

コロナで新規訪問顧客が減少した

人材の高齢化による退職が続き、人員が不足している

新規事業を開始し細かく手が回らなくなった

などです。

まずはこの背景を確認します。ここはオープン・クエスチョンで話を広げていくイメージでヒアリングを行いましょう。

②行動・要因

次に行動や要因を深掘ります。

上記背景が起きた根本的な要因、上記背景が起きた後に影響を受けている(対策ができなかった)要因

上記背景でとった行動や対応策などをヒアリングしていきます。

このあたりはキーワードが隠れているケースが多いので更に深ぼるイメージです。

深ぼりは「具体的には?」「例えば?」「詳しく」の3つのワードで深掘りしていくと良いでしょう。

③結果

起きている課題や問題には必ず結果が伴います。

予定していた売上から何%、いくら乖離をしているのか?

その内訳は?いまどのような定量的な影響が起きているの?

ここは数字で定量的にヒアリングしましょう。

先方が明確なデータを持っていなくても、体感でも結構ですのでヒアリングしましょう。

自分がお客様で起きている問題を、定量的に説明できるくらい質問をします。

若干尋問のようになりがちなところですが、枕詞などを用いて進めましょう。

聞きすぎることはありません。

相手に不快感を与えないように具体的な数字などに照らして起きている問題と結果を明らかにしていきます。

ここまでが現状把握、As-Isヒアリングです。

Why Problem

ここで、先程の結果を更に深掘りしてまいります。

現状について、背景、結果の解像度を双方で上げてきました。

その後、より課題の認知や課題で生じうる危機について掘り下げていきます。

・このまま問題が継続すると、どうなりそうですか?

・今まで解決できなかった理由は?

・現状問題が継続していることについて、優先度が低かった?今は高い?

・1年後このままなら?5年後このまま手を打たなかったら?

目的は、営業の言葉ではなく

お客様自身の言葉で「今後起こりうる危機」を明確に話してもらうことにあります。

人は、示唆された話よりも自分で発した言葉のほうが認知が76%深いと言われています。

商談の最後の最後、Why Nowの壁が登場します。

なぜいま取り組むのか。ですね。

ここで、今のままだとどうなるのか、解決できるならいつまでに解決したいのか。その理由がヒアリングできているとコンペリングイベントにつなげ、スムーズな商談進行が可能となります。

コンペリングイベントについては以下もご参照ください。

今から話す自社製品やサービスの必要性は、よくなるからよりも取り組まないと行けないから。

という訴求のほうが刺さりやすいです。

人は、特をするよりも、損をしたくない生き物です。

損失回避の法則、プロスペクト理論とも呼ばれます。

プロスペクト理論

「プロスペクト理論(prospect theory)」は「人は損失を回避する傾向があり、状況によってその判断が変わる」という意思決定に関する理論です。

プロスペクトとは「見込み、展望、期待」といった意味ですが、これは確率的な意味合いでの期待となっています。

人は確率的に不確実な状況であっても、「見込み」で期待値を歪めてしまい、客観的な事実だけで合理的な意志決定できなくなるというのです。

プロスペクト理論は、行動経済学の理論のひとつです。

心理学者のダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーによって1979年に提唱され、行動経済学の基礎を築いたという理由で、2002年にノーベル経済学賞を受賞しています。

有名な問題でこのようなものがあります。

質問①「利益」の場合

A. 100万円を無条件でもらえる。

B. 200万円を確率1/2でもらえる。

あなたならどちらを選びますか?

おそらく、多くの方が確実に100万円が手に入るAを選択すると思います。

質問②「損失」の場合

A. 200万円の借金が半分になる。

B. 200万円の借金が確率1/2で帳消しになる。

あなたならどちらを選びますか?

こちらであればB、リスクを取っても損を0にしたいという心理が働くのです。

以上の理由から、このWhy Problemのフェーズでは

「今取り組まないと生じるおそれのあるリスク」をお客様自身にて言語化していただきます。

To-Beヒアリング

現状整理、現状のままで生じるリスクについて洗い出しを行った後に「どうなりたいか、何が理想なのか」を明確にして参ります。

右上のあるべき姿を明確にするフェーズです。

Webの引用ですが、このようなPPTで整理するとお互いに齟齬が生まれにくいと思います。

現状と、危機が明確になったとしても「どうなりたいか、どうあるべきか」が明確ではないとその先の解決策が見えてきません。

よって、ここではお客様の理想のあるべき姿を可視化し合意していくことが目的になります。

ヒアリングベースでも問題ないですが、ある程度の仮説は持っていく必要があります。

一方、仮説で誘導するだけでは効果が薄いです。

ヒアリングではお客様の言葉で発していただくことが重要です。

ある程度の仮説はベースで置きつつ「具体的に、例えば」のフレーズで抽象度の高い箇所の解像度を上げるヒアリングが有効です。

一例ですが

・どうなっていたいのか(定性)

・どうなっていたいのか(定量)

・どうあるべきか

・いつまでになりたいのか

・なぜそうなりたいのか

上記ポイントを「なぜ?」「具体的に?」と掘り下げていきましょう。

また、この段階では解決策を埋める必要はありません。

しかし、以降の提案で自社製品、サービスが解決できる範囲に絞って深掘りをしましょう。

例えば、メール配信ツールを販売する営業だとして、提供外のLINEの話や全く別のアプリ開発の話などはナンセンスです。解決できないからです。

LINEの話が出たらなぜLINEなのか、メール(自社サービス)で代替できないのか、目的は?のように

ある種のリーガルマインド的ヒアリングが必要になります。

深掘りだけでなく、一段上、一歩手前の「そもそもの目的」を話すと、会話の視座が上がり、自社製品の対応範囲により誘導しやすくなります。

ここではリーガルマインド=目的に立ち返る思考をもって、

お客様の理想を叶えるため、現状とのGap=課題を明らかにする。

そして、その課題を自社製品、サービスで解決することができる。というロジックを構築していきます。

課題、理想の合意

ここまで明確に合意をしたら、まとめて合意を行います。

ヒアリングを行っても、まとめて整理ができなければせっかくの合意が無駄になります。

「ここまでのお話をまとめますね?」とワンクッション置きましょう。

ここまでが商談中の提案開始前の準備です。

提案開始

上記Stepを踏んだらやっと提案開始です。

提案はお客様の状況に乗っ取り「〇〇社、〇〇様のために」の思考を忘れずに提案を行います。

一方的な提案ではなく、お客様と営業がフラットに接すること。

そして、お客様をリードしていくために上記の思考で進めていきます。

これが商談のゴールであり、大きなルールの構築になります。

以上です。

今回はクロージングで失注する大きな理由、それを防ぐための基本的なニーズの引き出しと論点固定についてお話させていただきました。

その他の進行中のテクニックや切り返しトークについては別記事でまたまとめさせていただきます。

ぜひフォロー、スキを頂き次回以降の記事もご覧いただけますと幸いです。

では本日もお疲れ様でした!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?