半栽培時代のアイデア

採集生活から稲作が始まるまでの間、「半栽培」という段階が縄文時代にあったと考えられるらしい。(よその地域の照葉樹林文化を引き合わせて、そう考えられるらしい)

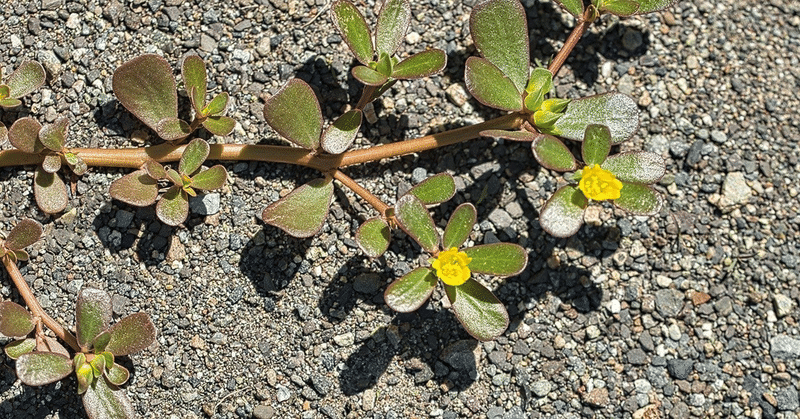

現代でも使えるアイディアな気がする。スベリヒユは食べられる雑草で、それを道ばたから引っこ抜いて持ってきて家で栽培出来る。雑草だから、栽培植物みたくデリケートに扱わなくてもよく育つ。

(スーパーで買ってきたエリンギを菌糸分離して、トイレットペーパーに移植するなんてのも出来るけど違法らしい‥)

野菜がどうとかじゃなく、半栽培っていう概念が色んな事に応用できそう。これのおかげで日本はヨーロッパみたく血生臭くないんだと思う。

日本の平和っぽいのを支えているのは、どうやら四季と米らしい。とくに冬が寒いのが良いのかも。他所の国の人が日本を乗っ取りたくても、四季に適応する事にリソースを割くのでは?北方的な合理性だけでも、南方的な合理性だけでもやっていけない。

日本人の気質が穏やかだとは到底思えなくて、リソースの割き方の問題だと思う。欧米の人が思うのとは全然違うところに残酷さが埋まってると思う。(自殺という文化がない国から来た人が、日本で暮らすうちに行き詰まって自殺したなんて話を聞いた。)

(保守の人がイスラエルを正当化する理由に、ハマスの残虐文化を我々は共有しないからというのがあるけど、うそつけと思った。実際にやるかどうかは置いといて、残虐さはみんなの頭の中にある。ハマスのやった事は、皆が憎い奴に対して想像の中で加える暴力そのものだ。イスラムがどうとかじゃなく、あれに感化された人はきっと世界中にいる。)

野菜の話に戻ると、同じ作物を同じ場所で作り続けるって連作障害の事考えると難しいはずなのに、カルビーのじゃがいも畑とかどうしてるんだろう。多分、特殊な資材を沢山投入してるんだろうな。

個人の畑ではそんな事出来ないけど、そもそも単一作物を規格通り大量に作るなんて必要はないので、色んな作物を輪作して、出来たものから食べたら良いんだ。それで外から何かを投入しなくても、土を痩せさせずに生産するなら肥料高騰に悩む事もない。農業とは殆ど工業であって、個人の栽培活動とは全く別物なんだ。それで後者がこれから重要になってくると思う。日本は平地がなくて、大規模農業頑張ってもやっぱり養えない。その点沖縄は日本の縮図。それで、縄文人の半栽培みたいな身軽さで埋められるものはあるはず。

半栽培時代と農業時代とを比べた時、「余剰の人間がいるかどうか」という点が大事な気がしてきた。半栽培の考え方を実践するという事は、生産活動が全ての人の手に戻ってきて、生産に対してフルコミットという事になるのでは。私はこのところ、余剰が大事だ!もっと余剰を!と言ってきたので、逆行するみたいだけど、これはこれで大事なんだ。多分矛盾してない。何故なら、今は、生産していない人間が権威を持ち、余剰を潰してまくっているから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?