サルマン・ラシュディ、イタロ・カルヴィーノを朗読する

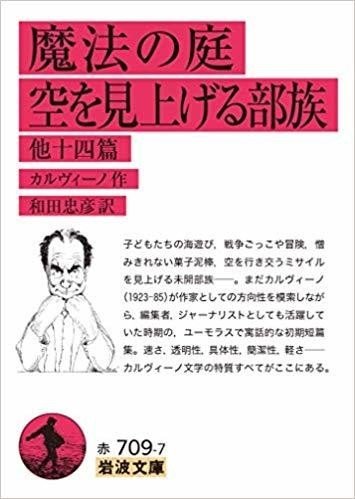

先日ニューヨーカー誌のポッドキャストを聴いていたら、サルマン・ラシュディがイタロ・カルヴィーノの短編を朗読するという。題名は、「Love Far from Home」。聴いているうちにどこかで読んだような話だと思い始めて、本棚を調べてみると、やっぱりそうだ。和田忠彦さんが訳している「愛ー故郷を遠く離れて」ではないか。岩波文庫の『魔法の空・空を見上げる部族」で一読して深い感銘を受けた覚えがある。

これがカルヴィーノの比較的初期の作品であることは和田さんの解説を読んで知っていたが、サルマン・ラシュディによれば、最初期の社会主義的リアリズムから『木登り男爵』や『不在の騎士』など寓話性の高い作風に移行する過渡期の作品なのだという。

なるほど、その両方の要素がほどよく配分されているところに僕は惹かれたのわけだ。

ラシュディは、この作品の結末のふたつの段落が余計だという。もしも自分がカルヴィーノの編集者だったら、ここを削って、その直前で終わらせていただろうと。

その直前までは辛うじてリアリズムが保たれているのである。だが最後の二段落で、カルヴィーノはそれを大胆に放棄する。こんな具合に。

故郷の村の海辺では、ぼくに気づいた海が大きな犬みたいにはしゃいでいる。海、巨大な友人、小さな白い手をして砂利をあらく磨き削り、防波堤の控え壁を飛び越え、白い腹に羽を生やして、山々をも飛び越してゆく。

この下り、実は語り手の青年とその恋人のマリアミレッラが交わすセックスのメタファーなのだが、僕がこの作品で一番好きな場面なのだ。それまでのふたりのやり取りは、すべてこの場面を迎えるための前戯のようにさえ思える。散文が、ついに抑えきれなくなって、詩に転ずる瞬間のきらめき。そして正直を言えば、後期のカルビーノの作品は、僕にはあまりに寓話性が強すぎると感じられるのだ。

和田さんの好みはどちらにあるのか、今度会ったら訊いてみよう。