戦艦ポチョムキンを読んでみる!後編

なんで映画理論入門書をもって戦艦ポチョムキンを見たのか、それは最近パースペクティブについて考えさせられる事があって、ピラネージって人にたどりわけだ。

ピラネージのメモ書き(マジでメモ)はこちら。

そしてパースペクティブについてピラネージを調べると芋蔓でエイゼンシュテインの影がでてきた。そう、下火だったパースペクティブが一気に開けたのは映画、自動車、写真が出た時代。しかも映画は建築や絵画に対してパースペクティブにおいて有利だったと思う。例えばコルビュジエのプロムナードの建築は、実際の空間を移動する身体を操作して、視覚的なシーケンスの正確に計算する。人の通り抜けを想像する静的な形式である。そしてエイゼンシュテインは、逆に映画の中に動画そのものを通じて建築を「構築」することができたといえるだろう。

その構築について話をしたい。

※映画のショットを切り抜きするのは嫌いなので今回はピラネージの牢獄を一枚だけ貼るからそれをボーッと見て、エイゼンシュテインの映画、戦艦ポチョムキンを見たら多分僕の言わんとすることはわかると思う。

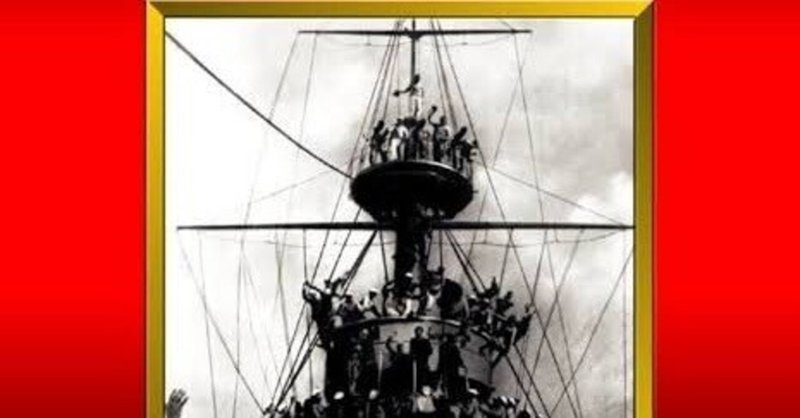

見ての通りピラネージは牢獄で広大な建築空間に豆粒みたいな人を描いてる。そして奥が見通せないほど建築物で埋まってる、また手前に滑車やらが吊られてる。一方でポチョムキン。ワクリンチェク(英雄)の遺体に群衆がお参りに行くシーンがある。その一つのカット、近景のアーチの下で画面左へと流れゆく群衆、その奥遠景で水道橋、画面下超近景で吊るされた洗濯物がある。この遺体に巡礼に行くシーンは見ただけで、ピラネージぽくね?となる。しかも今言った以外にも何枚かある。

今度はポチョムキンのシーンから。有名なオデッサの階段と呼ばれるとこ。階段を降りながら逃げ惑う群衆、階段正面(カメラ寄り、動線画面下へ)。階段左下に向かう動線で(カメラやや引いて)。階段右下へ動線(カメラまたアップ)。階段反対最上段から動線画面上へ、兵士が前に向かって。黒い銅像が超近景、遠景に教会。また群衆、階段左下へ動線(カメラは引き)そのまま少しアップ(ただし人の動線は混乱で入り乱れる)横たわる大人と子供のアップ、、、みたいなカットが続く。これはピラネージの牢獄を鑑賞する人の視点をときほぐしているように思える。牢獄は入り組んでる。鑑賞者はアーチ、はね橋と一つ一つの人の動線を意識して視覚を運動的に活用して見るだろう。一種のシークエンスだ。

ちなみに民主を虐殺する兵士には黒い影がかかっている。光と影のコントラストはピラネージも強い。

ここでも登場、建築史家マンフレッド・タフーリによると、ピラネージの牢獄は一枚絵だから画面が凝結している。それをエイゼンシュテインは運動性が潜在していると解釈した。複数構造を持った素材を分割、増殖の操作をした。とのこと。

一枚絵ではこのように表現してきたことを映画は思いのままに人を動かす&思いのままの画角から撮影できてしまったわけだ。

ところで何故エイゼンシュテインはピラネージを取り込んだのだろう?もちろん圧倒的な牢獄の視覚効果でもいい。だがもうちょっと考えてみる。

牢獄は言うまでもなく建築による支配の象徴だ。だからオデッサの階段でロシア軍が下りてきて蹂躙する様は支配の優勢としてわかりやすい。では最初にあげた巡礼のシーンはどうか?ここでは何枚かピラネージっぽいカットが挿入される。重要なのはピラネージの牢獄では支配的なオブジェが埋め尽くしていたのに対してポチョムキンでは群衆が建物を満たしている。これから革命の機運た高まる、皆んなは一人のため、一人はみんなのためと、団結するちょっと前がそのシーン。じょじょに当事者、主体になり始めている民衆が支配である建物と衝突しているのだ。逆にオデッサの階段のシーンでは民衆は群衆に戻り逃げ惑い霧散する。カットもピラネージの牢獄を分裂させ、シークエンス的にしたと言えそうだ。そして戦艦ポチョムキンの反撃でライオンは立ち上がり外壁はぶっ壊れる。視聴者が一気に高揚する場面ではなかろうか?そんなわけでピラネージを使った理由は支配と主体の衝突を表したかったのではないだろうか。タフーリさん合ってる?笑

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?