ベイビーよりペット

『ボス・ベイビー』というアニメーション映画があります。

※話の都合上、今回のnoteではいくらか映画のネタバレをしてしまうんですが、既に6、7年前とそこそこ公開から時間が経過した作品であることや、ネタバレが鑑賞の重大な妨げにはならないと思われるファミリー向けのはちゃめちゃコメディジャンルの作品でもあること、結末などの核心的なところまではネタバレしないことから、ご容赦いただければ幸いです。

さて、この『ボス・ベイビー』では天界(?)にあるベイビー株式会社から派遣された赤ん坊(管理職階級なので「ボス・ベイビー」)が主人公の一人となっています。「配属先」の親に対しては普通の赤ちゃんのフリをしていますが、姿は赤ん坊でも本当はバリバリ喋れるし頭も回る敏腕ビジネスマンという設定です(それがもう一人の主人公である普通の少年の兄にバレるところからストーリーが大きく動き出すわけです)。

で、このボス・ベイビーがなぜそんなことをしているかというと、ベイビー株式会社の愛情マーケットのシェアを維持するためなんですね。説明によると、普通の人間たちが愛情を注ぐ対象として赤ちゃんのシェアが、ペットに押されているというのです。

マーケットのシェアが取られるのはベイビー株式会社としては大ピンチ。そのテコ入れとして普通の人間社会の現場で部下の赤ちゃんたちに指揮命令を下す現場管理職として奮闘するのがボス・ベイビーの使命なのです。

特に本作では、ベイビー株式会社の事実上のライバルであるワンワン株式会社が永遠に歳をとらず子犬の状態を維持する犬「フォーエバー・ワンコ」を発売しようとするプロジェクトを阻止することが重要な課題となります。

江草も以前鑑賞した時は、何の気なしに本作を楽しんで「いやー、はちゃめちゃだったなあ」と普通の無邪気な感想を抱いていたんですが、月日が経って映画のこともほとんど忘れかけていた最近になって、ふと思ってしまったんですよね。

実際のとこ、リアル社会での、ペットと赤ちゃんのシェアってどうなってるんだろうと。

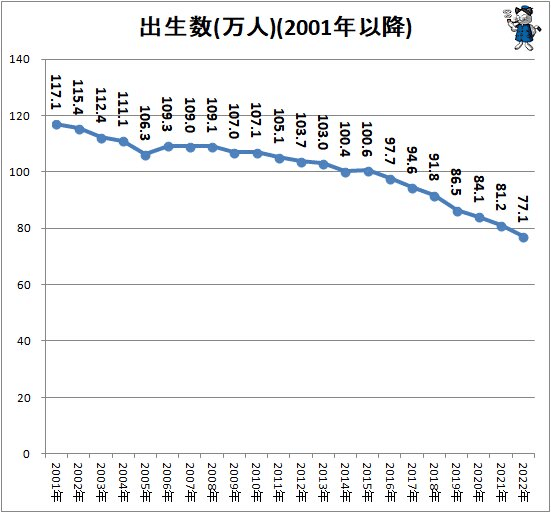

いやね、皆さんもご存知の通り、私たちの社会は少子化まっしぐらじゃないですか。

その理由はアレコレ言われてはいます。お金がないとか、時間がないとか、自由が欲しいとか。

しかし、そういう意味では、ペットもお金がかかるし、世話に労力や時間はとられるし、お出かけや旅行でも制限がかかるという意味で不自由さもあります。

なら、ペットを飼う人も減ってるんだろうか。

そんな素朴な疑問が生じたんですよね。

まあ、ありがたいことに今はインターネット時代ですから、ちょちょいのちょいとググってみたら、あっさりデータが出てきました。

こちら、一般社団法人ペットフード協会による全国犬猫飼育実態調査がソースです。

グラフを引用させていただくと、まずこれが犬の新規飼育頭数(青棒グラフ)の推移。

こっちが猫の新規飼育頭数(黄棒グラフ)の推移。

猫の方は減少傾向との評価となっていますが、10年単位で見ると波はありながらも横ばいというところかと思います。(ここ数年間の増加はコロナ禍ステイホームによる特異トレンドであったと考えるべきでしょう)

これらのグラフを見ると正直言って「ペットを飼う人は減ってない」と感じざるを得ません(同じ人が何頭も新規で飼ってる可能性があるのであくまで「のべ人数」ですが)。

だって、世の少子化のトレンドの方はこういう感じですからね。

この明らかな右肩下がりの出生数トレンドと比べると、ペットの飼育頭数は十分に横ばいで維持していると言わざるを得ないでしょう。

つまり、『ボス・ベイビー』が描いていたような「ベビーがペットにシェアで押されている」という状況が、本当に私たちの社会において現前してしまっているわけです。

もちろん、子どもとペットは全くもって性質が異なる存在ですから、単純な比較はできません。

たとえば、出生数はどうしても出産可能年齢の母親の人口が影響しますが、ペットについては老若男女思い立ったら飼うことができるわけで、人口の内訳の動態の影響が少なく済むという点は留意する必要があるでしょう。

もっと言うと、通常は父母という二人の人間の同意をもって子どもを持つというプロセスを経るベビーに対して、ペットは人1人単独の意思でも飼えるという大きな違いもあります。

あるいは、妊娠出産育児に伴う身体的な負担や経済面での負担で、ベビーはやっぱりペットよりも大きい負担と責任がもたらされるところは否めません。

だから、単純比較には大きな注意が必要なのは絶対忘れてはいけないことではあるのですが、それでもこれだけ「異次元の少子化対策」だなんだと言われながら、ペットの推移に大きく差を空けられているベビーの境遇に危機感を抱かないのは難しいでしょう。

「ボス・ベイビー」のような「ベイビー株式会社」社員でなくても「この会社やばいんじゃね?」と思わざるをえないトレンドです。

ペットの推移が健闘してることからは、人々が完全に徹底的にお金や時間に困窮しているわけではないこと、言うほどケア活動を毛嫌いしているわけではないこと、そして何より、一緒に過ごす「家族」を求めていることが見て取れます。

このことからすると、少子化の要因も、ただただ大人たちに余裕がないとか、好きに自由気ままに生きたいからだけではない可能性が出てきます。

つまり、人は思いのほか、自分の時間やお金や労力を割いてでも、誰かと生活を共にしたいと思っている。

その対象として選ばれて続けているのがペットというわけです。

最近でも羽田空港事故でペットが犠牲になったという痛ましい悲劇が報道されていましたが、それを嘆く声や対策を求める声が強くあったことも、ペットの地位向上を表しているでしょう。ペットは「家族」としてみなされており、そしてそうした「家族」と過ごしたいと考える人は、増加とは言えないまでも、社会として減ってもいないのです。

すなわち、色々言われながらも、やっぱり人は「家族」を求めている。

でも、一方で、少子化は驚くほどに急速に進んでいます。これは奇妙で悲しい現象と言わざるを得ません。

さて、こうなると気になるのは、どうしてこうベビーとペットで明暗が分かれたのかというところでしょう。

とりあえず、ざっくりした推理をすると、ベビーと共に過ごすための負担や要件が厳しすぎるから、ペットに流れているという側面があるとも推測されます。子どもを持つほどのお金や労力はかけられないけどペットぐらいなら何とかなりそうとか、結婚や出産のためにパートナーとマッチングするハードルが高すぎるとか。

あるいは、もっともっとブラックな見方をすると、ペットの場合「その子を見てから飼うかどうかを選べる」という点ももしかすると効いている可能性はあります。ベビーの場合は通常どういう子が生まれてくるかは分かりません(もっと言えば妊娠できるかどうかから不確実性が高いです)。ところが、ペットの場合は、ペットショップでその子自身を見てから選べてしまう。丁寧に血統も証明書がついていて、その品種のランクや人気によって価格が変わってるという明瞭会計です。

江草は別に動物倫理に詳しいわけではないですが、こうした点でペット業界に対して倫理的な議論があることはなんとなく知っています。しかし、倫理的な是非はどうあれ、ともかくもこうした「明瞭な選択の自由」が人々がペットを選ぶ要因になってる可能性はあるでしょう。ここが、良くも悪くも、私たちの社会の空気とフィットしてしまっているのです。(そして、こうした「選択の自由」をベビーにも適用しようとする流れが、新型出生前診断等々を巡る「リベラル型の優生思想」の問題におそらくつながるわけです)

『ボス・ベイビー』でライバルのワンワン株式会社が売り出そうとしていたのが、成長せず永遠に可愛い子犬の形態を保つ犬「フォーエバー・ワンコ」というある種のディストピア的な商品であったことが、この倫理的問題の存在を暗に示唆させてるようにも思えます。(なお、現実世界でも、ちょっと目的の意味合いは異なるものの、人の子どもの成長を止める療法を施した「アシュリー事件」があったそうです)

もっとも、誤解しないでいただきたいのは、別に江草はペットを飼うことを非難しようとしているわけではない点です。本稿でやりたいことは「ペットを飼うな」ではなく「世の中でペットは減ってないのにベビーが減ってしまうのはなぜだろう」という考察に過ぎません。

あるいは、それはそれで、「ペットとベビーを比較するなんてけしからん」とお怒りの方もいるかもしれません。ただ、江草もむしろこれまでそうした比較の視点は全然持っていなかった人間だったのですが、たまたま『ボス・ベイビー』という作品に出会ったことで「比較する」という視点を外部から得てしまったんですね。江草が自ら抱いたというよりも、たまたま受け取ってしまった視点です。良くも悪くもその比較の視点を知ってしまったので実際のとこはどうなんだろうとついちょっと調べてしまった、それだけのことというのをご承知ください。

またあくまで、上記原因の推理はひとまず推測した仮説に過ぎないこともご注意ください。

では、そろそろまとめましょうか。

繰り返しになりますが、今回このあえての「ペットvsベビー」比較から得られた知見は、人々は「家族」を養う余裕はいくらかはあるし、「家族」という存在と過ごしたいとも思っていると推察できるということです。

つまり、人々が、徹底的にコスパやタムパだけを考える無機質な人間たちでないこと、徹底した個人主義にのっとってただ一人で生きようとしているわけではないことが示唆されているのです。

少子化対策を考える上では、これらの点を無視してはならないと思われます。「子ども」は欲しいけどさまざまな理由で諦めてる、もっと言えばその願望を持つこと自体を抑圧している人が世の中には少なからずいるはずです。

だから、ペットだけでなく、子どもというかけがえのない「家族」とともに過ごしたいと思ってる人々が、その想いを実現できるようにする具体的な支援や、あるいは社会の空気の改革が必要なのだと思います。そして同時に必ず併発する倫理的問題に対する議論も深めないとならないでしょう。

大変な大事業ですが、現実世界では「ボス・ベイビー」のテコ入れは期待できない以上、私たちでなんとかするしかありません。

頑張りましょう。

江草の発信を応援してくださる方、よろしければサポートをお願いします。なんなら江草以外の人に対してでもいいです。今後の社会は直接的な見返り抜きに個々の活動を支援するパトロン型投資が重要になる時代になると思っています。皆で活動をサポートし合う文化を築いていきましょう。