地味=正直な音楽から<べつの時間=歴史>を立ち上げる:岡田拓郎『Morning Sun』 論(終)

派手とは葉が外へ出るのである。「葉出」の義である。地味とは根が地を味わうのである。「地の味」の義である。前者は自己から出て他へ行く存在様態、後者は自己の素質のうちへ沈む存在様態である。自己から出て他へ行くものは華美を好み、花やかに飾るのである。自己のうちへ沈むものは飾りを示すべき相手をもたないから、飾らないのである。

[…]

樸素な地味は、一種の「さび」を見せて「いき」のうちの「諦め」に通う可能性をもっている。

はじめに

岡田拓郎は地味である。

初回の論考で、私は岡田拓郎のことを「地味」という言葉で表現した。だが、地味の中身は複雑だ。ただ地味にそこにいるだけなのに、岡田拓郎の演奏やミキシングによって音楽は一段と華やかになる。どうすれば地味であることは華やかになるのだろう。

地味であることは、正直であると言い換えることができる。ただそこにいる地味さのその姿は、なにも飾らない正直さそのものである。しかし、なにをもって岡田拓郎の音楽は正直なのだろうか。地味=正直であることの複雑さを解明したいがために、この一連の論考は書きつづけられた。

でも、どうだろう。岡田の作品を丁寧に聴いてみると、彼はそう地味でもない。最初のソロアルバムである『ノスタルジア』(2017) では、森は生きている時代から探求している日本語のインディー・ロックのさらなる深淵を発掘し、『The Beach EP』(2018) では「徹底的に『本来の』シティポップをオマージュするというアイデア」(★1) を追求し、この一連の論考が取り上げる『Morning Sun』(2020) は『ノスタルジア』の問題意識を共有しつつ環境音楽やニューエイジミュージックを先鋭的に取り入れた。ジョン・コルトレーンの見事な解釈を一曲目に収録した最新アルバム『Betsu No Jikan』(2022) はジャズやアンビエントを器用に吸収しながらも即興を重視した作品だ。岡田拓郎の音楽の変遷——いや、飛躍といったほうがいい——はもはや地味ではなく、むしろ派手にみえる。その飛躍はつかみどころがなく、なにかから逃げているような感覚さえする。

事実、『Morning Sun』がリリースされた直後に公開されたインタビューで、岡田は自分の音楽を規定する外部の言説から逃れたいと発言している。

―まさに今こんなインタビューをしておいてなんですが……(苦笑)、岡田さんは、音楽に付随する外側の言説への肥大を常に警戒しているように感じていて。

岡田:はい。

―音楽的審美眼が涵養されていないのにも関わらず、外側の言説ばかりが肥大していくのは不健全である、と?

岡田:そう、ものすごく違和感があります。(★2)

岡田が吐露している「音楽に付随する外側の言説への肥大」に対する「違和感」は、「まさに今こんなインタビューをして」いる音楽評論家の柴崎祐二に限らず、彼の音楽を言語を使って規定しようとする状況に向けられる批判的な眼差しだ。

この一連の論考では、2020年にリリースされた『Morning Sun』というアルバムを、岡田の音楽の変遷におけるターニングポイントと位置づけてきた。彼の他の作品と異なっているのは、このアルバムの全曲で岡田が作詞した歌詞を自身がうたっているという点だ。また、ギターで楽曲を制作してきた岡田が「鍵盤っぽい曲のムード」(★3) を取り入れた作品でもある。『Morning Sun』は詞と作曲において岡田自身にとってもターニングポイントとなったアルバムだといえる。

最後となるこの論考では『Morning Sun』が岡田だけでなく、現代のポップミュージックにおいて、「歴史」への特異なアプローチを提示する作品であると主張する。『Morning Sun』には先述した岡田の「音楽に付随する外側の言説への肥大」への外向きの批判が込められながらも、岡田自身にも批判を向けた自己批評的な作品でもある。批評という外部の言説に抵抗する手段としての破壊と内省さがせめぎ合う。内向きと外向きに対するこの二重の強度を貫くものこそ、岡田の歴史に対する理解なのだ。

歴史とは何か

岡田拓郎と歴史とのあいだに何の関係があるのだろう。どうして岡田は「歴史」に近寄らないといけないのだろうか。それは彼の音楽を取り囲む「外側の言説」、つまり音楽批評とつながっている。音楽批評は批評対象である音楽作品を、そのもととなる「ジャンル」という枠組みのなかで記述する。たとえば、『Morning Sun』は「トラッドなロック・サウンド」(★4) や「ほのかにアーシーな香りが燻るフォーク・ロック」(★5) といった音楽をアルバムの「ルーツ」や「基調」として取り入れている、と記述される。しかし、この記述方法はある作品のルーツを規定してしまう。対象にルーツを措定するとき、批評家はそれと同時にある歴史観を提示する。『Morning Sun』に「ロック」というルーツを見出すとき、それはロックミュージックという歴史の系譜に『Morning Sun』を位置づけることとなる、というように。

批評によって設定されたルーツが正しいか間違っているかはともかくとして(この時点で『Morning Sun』がロックかロックでないかはここではあまり関係がない)、ここでは音楽批評の方法論が歴史観を設定することを問題にしたい。言語論的転回以後の歴史学では、歴史家はさまざまな史実を組み合わせることで歴史観を構築するという方法論が採られる。このとき、史実が正しいか間違っているかということ(実証)よりも、歴史のナラティブを構築するとき、どの史実が用いられ、どの史実が用いられないかという史実の取捨選択が問題にされる。この方法論の前提となっているのは、客観的に正しい<歴史>は存在せず、あくまでも歴史家の主観によっていろんな歴史が記述されうる、という考え方だ(★6)。

主観主義ともいえるこの考え方は、「歴史を見ることができる」という前提に立っている。複数の歴史的な出来事をその歴史家にとって適切な順序に配置することで歴史的なナラティブを構成しようとする、言語論的転回以後の代表的な歴史学者であるヘイドン・ホワイトのような立場を採用する場合、「どこからどこまでが一つの出来事なのか」という問題が発生する。出来事が「出来事A」、「出来事B」というように一つの単位になっていないとそれを順番に配置することができないからだ (★7)。この問題が解決されていると考えられているのは、ある史実や歴史的な出来事を「見る」ことができると考えられているからである。私たちの視野によって出来事を見ることができる範囲が制限されるから、歴史を切り刻むことができるのだ。私たちは一度に周りにあるすべてのことを見ることはできない。歴史の主観性や歴史観が成立するのは、まさに歴史を見ることができるからだろう。

言語論的転回以後の歴史学と同じように、音楽批評も音楽を見ることができるという前提のもと音楽を記述する。音楽批評は音楽作品を史実のように扱おうとする。そのとき、批評家は音楽作品そのものの良し悪しではなく、音楽作品があるジャンルのなかでどう位置づけられ、そのなかでどう機能しているかということを重視する。音楽批評の一つの役割は、批評対象の音楽作品の豊かさを言語化することだが、その言語化はジャンルという枠組み、あるいは言語という枠組みのなかでしか可能ではない。もちろん歴史と音楽を同一視することはできないが、歴史学と音楽批評の方法論において似たようなことが起こっているといえないだろうか。つまり、音楽批評でも音楽作品を適切に配置することで一つの歴史観/音楽観を形づくっている、と。

このような批評の理解はかならずしも特異なものではなく、むしろ現代のわたしたちが共有している批評に対する違和感に通じるのではないか。批評という試み自体、主観的な作品解釈を、客観的である(と信じられている)論理を通じて、他者に共有しようとするものだからだ。いまや音楽批評が個人的な作品のレビュー=評になってしまったことは、論理が客観的なものであると信じられなくなって久しくなっていることと強く関連しているように思える。「ポストクリティーク」という概念に表されるように、批評対象に「奥行き」を見ることに終始するクリティーク=批判は、何もないところに何かを見出してしまう陰謀論的な性格をあわせもっていることを踏まえると、批評の客観性あるいは信憑性はすでに失われているのかもしれない (★8)。

「Morning Sun」における「もと」=ルーツ 批判

そんなことを言っても、批評をしているのは筆者である私もそうなのだ。しかし、批評が評であるレビューではなく、批判的であることを追求するためにも、まずは一度音楽作品をじっくり「見る」ことをしなくてはならない(歴史研究は一次史料の実証的な分析をおこなうからこそ、それに基づいたナラティブの構築ができることを思い出そう)。手始めに『Morning Sun』の表題曲である「Morning Sun」の歌詞を詳細に分析してみよう。

たぶんもうもとのようには戻れはしないの

とけてゆく滑らかな眠りと同じこと

何を見つめ信じたの

みんな悲しい思い違い

水はくり返し

静かに流れる

夢を見ていたと気が付いてしまいそう

何を見つめ信じたの

みんな悲しい思い違い

水はくり返し

静かに静かに

1番のAメロ(「Aメロ」というセクションを表す単語をここでは便宜的に用いているものの、『Morning Sun』の全曲を通じてシンプルな構成がされているので、あまり「A」付け加える意味はない)の最初の2行の歌詞では、もとには戻れないこと、そしてもとに戻れないことが「とけてゆく滑らかな眠りと同じ」であることが描かれる。「とけてゆく滑らか眠り」から覚めることができないように、もうもとに戻ることはできない。2番のAメロで語られる「夢」とは、もとに戻ることができることを夢見ている、ということだろう。その夢を見ていたことに「気が付」くということで、夢から覚め、もとに戻ることはできないという現実に直面する。ようするに、この表題曲はアルバム全体を貫く「時間の不可逆性」というテーマを提示しているのだ。

Aメロの歌詞を理解すれば、サビにある「何を見つめ信じたの」の「何」が指し示す対象が、戻ることができない「もと」であることがわかる。つまり、「何を見つめ信じたの」という歌詞では、もとに戻れることを信じようとしている、時間の不可逆性に抗う語り手が表現されている。しかし、次の「みんな悲しい思い違い」という詞が示すように、もとに戻れると信じることは「思い違い」であって、実際にはもとになんか戻れはしない。このとき、「悲しい思い違い」という歌詞には、もとに戻れないことが悲しいこととよりも、もとに戻れると思い違いをしていることが悲しい、ということを表したいのだろう。

もとに戻れないというときの「もと」とは何のことか。「もとに戻れない」と言うとき、私たちはすでに過ぎ去ったことを考える。「もと」は戻るべき「ルーツ」でもある。戻るべきルーツに戻ることができないから、悲しい。

ここで注目すべきは、「悲しい思い違い」をしている主語が「みんな」だということだ。「みんな」という三人称複数の主語は、自分も他者も入れたすべての人のことを指す。それは外向きであり、同時に内向きな主語である。「みんな」が過去のルーツに戻れると信じていると言うとき、一方では自分が自分自身のことを過去のルーツによって定義してしまっていることが悲しくて、他方では他者も過去のルーツによって自分のことを位置づけられると信じ込んでいることが悲しい、というようなダブルミーニングにとることができる。それは岡田の自己批評的な姿勢、そして先述した批評家による「外部の言説への肥大」への警戒の双方が同時に表されている部分でもある。

Believing is seeing (百見は一聞にしかず)

「Morning Sun」の歌詞では、もとに戻れると信じ込んでいること、つまり過去のルーツへの信仰が問題にされる。改めて歌詞に目を向けると、「何を見つめ信じたの」という歌詞では、「見つめ」ることが信じることに先行している。もとに戻れるという信仰は、「もと」を見ること、つまり「もと」への視覚によって成立するということだ。「もと」を見ることができるからこそ、もとに戻れるを信じられる。とは言うものの、「もと」=過去のルーツを見る、とは具体的にどういうことなのだろう。

「過去のルーツを見る」ことは、歴史を見るということだ。先述したように、私たちの狭い視野ではすべての歴史を一度に見ることはできない。批評も音楽作品を一度に網羅することはできない。だからこそ、特定の音楽作品を批評し、その音楽作品を一つの歴史という名のレールに載せる。

歴史家も批評家も「みんな」、歴史を見ることで歴史観をつくろうとしている。けれど、歌詞の語り手である「わたし」に歴史は見えない。なぜならば、『Morning Sun』における語り手の視覚は遮られているからだ。語り手は「Nights」で「涙ぐんでいる」。「Stay」では語り手の「瞼は紙のように震え」、「No Way」では「夜が明けなければ何も見えない/めくらむ深い上澄みの中」と夜の暗さで視覚が機能しないことが明かされる。語り手の視覚は涙や夜の暗さといった『Morning Sun』の歌詞に何度も登場するモチーフによってその機能を失ってしまうのだ。

そして、その歌詞を書いたのは岡田拓郎自身だ。歌詞の語り手と同じように、彼の視覚も遮られている。彼も語り手と同じように歴史を見ることができないし、結果的に歴史観をつくりだすこともできない。もし歴史をつくるとしたら、岡田はべつの方法を探るしかない。その方法は、私たちの目ではなく、耳にあるのではないか。つまり、音楽を見るのではなく、聴くことが必要なのではないのだろうか。

『Morning Sun』という音楽空間

『Morning Sun』を最初から聴いてみよう。1曲目の「Morning Sun」は、岡田の歌唱、ピアノの伴奏、ベース、そしてドラムで構成されるシンプルな楽曲だ。シンプルなアンサンブルは岡田のブレスの音を強調する。とくに2番のサビに入るときの「ハッ」というブレスは、まるで何かに気づき、夢から覚めたかのように聞こえる。岡田のシグネチャーともいえるギターも前面に出てこない。ギターはコードを弾いているものの、あくまで伴奏を率いているのはピアノであって、ギターの音は抑えられている (★9)。

ドラムの音に注目して聴いてみると、非常にタイトなクローズハイハットが使われていることがわかる。サビの最後だけオープンハイハットになっているものの、その響きも次のフレーズに入るとすぐに消える。ドラムの音が時計のチクタクという音にも聞こえるのは、ドラムが響かないからだろう。これには秘密があって、じつは「ハイハットがあんまり好きじゃない」(★10) 岡田の選択がこのドラムの音色をつくりだしている。

「ハイハットのような金物の音は部屋の反響が伝わりやすいので、生音と打ち込みの差が一番出ると思っていて。そこのラグをいかに減らすかを考えて、生楽器をサンプラーみたいな音にできないかとトライしました。なのでシンバルもいわゆる普通のクラッシュ・シンバルじゃなく、3枚すべてピッチの低いライドを使いました。TR-808のクラッシュ・シンバルのようなイメージです。それをミュートしてデッドな状態にしたやつをシンバルとして使い、ハイハットも響かないようにべたべたにミュートして、中にティッシュを詰め込みまくって録りました。」

ーティッシュ!?

「そう、響かないようにするには詰め物でしょ、とか言ってティッシュを詰めました(笑)。なので今作のドラムの音は、エンジニアやドラムの増村と一緒に「いかに響きを無くすか」っていうアイデアをその場で出し合って作った音ですね。」(★11)

ハイハットやシンバルといったドラムの金物に詰め物をすることで、音の響きを抑えるという演奏上の選択は、たしかにアルバム全体を通して感じ取ることができるものの、とくに「Morning Sun」で顕著だ。生音と打ち込みのラグを減らすためにドラムの響きを抑えたということは、ドラムの生音を機械から出る打ち込みの音にしたいという逆説的な欲望のうえに成り立っている。それは「時計がチクタク鳴っている」ような音という印象とも合致している。そういう意味で「Morning Sun」は奥行きのない曲である。機械的なドラムの音は響きを失っているので、そこに空間を立ち上げることができないのだ。

2曲目の「Nights」はウーリッツァーの丸みのある伸びやかな音色が際立ち、岡田のハーモニアスなコーラスと重なることで、全体としてゆったりとした豊かな音が響く。ドラムは相変わらずタイトだが、ところどころ響きのあるハイハットが鳴る。1番と2番の間奏ではカセットテープから流れるような歪んだギターのフレーズが鳴り止むと同時に、パーカッションが徐々にクレッシェンドするが、2番に入る直前で鳴り止む。

3曲目の「Birds」でも後ろでは16拍のタイトなハイハットが鳴り続けているものの、サビに入ると16拍のオープンハイハットが響き渡り、「Nights」と同様に2番の歌い出しまでドラムがクレッシェンドする。アウトロ前からパーカッションの音が徐々に大きくなり、アウトロ直前ではその音が昇華される。アウトロではハイハットの音が強調され、最後にギターフレーズが弾かれる。

4曲目の「Lost」は2曲目、3曲目とは異なり、イントロからハイハットの音が響く。短いサビでもハイハットが響きつづけ、2番のサビ後のシンバルの余韻が印象が残る。5曲目の「Shades」も4曲目の「Lost」同様、ウーリッツァーが同じ音を奏でる。ジャズドラムのようなアプローチで響きのあるパーカッションが鳴る。

6曲目の「No Way」は前曲からBPMが約40も上がる、躍動感のある曲だ。ギターが登場しないかわりにベースとドラムがそれぞれの音を主張する。跳ねるようなピアノの伴奏とタイトなハイハットと響きのあるシンバルの対比が特徴的だ。7曲目の「Stay」は次の曲である「New Morning」と差異づける力強い曲。その力強さはやはり歪んだギターによって付与され、2番ではそのギターにディレイがかけられ、音の広がりがさらに増す。

11分の大曲である最後の8曲目「New Morning」は、他の曲とまったく異なり、同じ音が持続するドローンが曲の後半を支配する。ドローンはまるで時間が止まったかのように感じさせると同時に、「夜の果ての海」として描かれる広大な空間を表現する。

『Morning Sun』の全8曲を概観すると、1曲目の「Morning Sun」がその他の曲とは異なっていることがわかる。そのちがいは「Morning Sun」における歪んだギターの不在やハイハットの響きのなさに象徴される、不自然な空間性の欠如にあるのではないだろうか。「Morning Sun」の音に奥行きを感じることが難しい。反対に「Morning Sun」以外の曲は、歪んだギターの伸びやかな音やドラムの響き、コーラスやドローンの効果的な使用によって、立体的な印象を与える。

「Morning Sun」とそれ以外の曲との差異は、曲のタイトルからも一目瞭然だ。1曲目の「Morning Sun」と2曲目の「Nights」では、朝と夜でまったくちがう時間帯のことを指している。このようなことが言えないだろうか。朝に位置する「Morning Sun」と夜に位置する残りの7曲とのあいだの時間的な断絶が空間的な断絶と対応している、と。

問題は、朝という時間に位置づけられる「Morning Sun」には空間性が欠如しており、それ以外の夜に位置づけられる曲には空間性があるということが逆説的であるということだ。夜の暗さによって視覚を失っている『Morning Sun』の語り手にとって、視覚が失われない朝においては空間が見えるはずなのに、「Morning Sun」は音楽として空間を立ち上げられていない。反対に、夜に位置する曲はその響きによって空間を立ち上げるので、「夜の方が見える」というパラドクスが生じる。視覚に依存する私たちにとって、「見えるのに空間がない」「見えないのに空間がある」というこの矛盾した状況をそのまま解釈することは困難を極める。それは『Morning Sun』が音楽を見るのではなく、音楽を聴くことを促しているようにも思える。

「Morning Sun」の歌詞を思い出すと、「みんな悲しい思い違い」は自分も他者も含めた全員がもとに戻れると思い込んでいることが悲しいと解釈することができるのであった。もう一歩踏み込んで再解釈すると、この歌詞は「みんな」は明るいところにいるのに、そこに空間=ルーツがあると思い込んでいる、と読み取ることができる。それはルーツ、つまり歴史を視覚的にとらえることへの批判と合致する。他方では、見えないけど空間があるという夜において、視覚に頼らずにそこに空間を立ち上がらせることができるのか、という岡田の批評(家)あるいは歴史(家)に対する問題提起と合致する。つまり、『Morning Sun』の楽曲における朝から夜への時間的な移行は、同時に無空間から空間への移行であり、視覚の(不)在において、それら時間と空間の移行は逆説的な関係を保っている。そして、この逆説的な関係は、視覚が遮られている岡田の歴史にたいするアプローチを示唆するものでもあるのだ。

時間と空間としての「水」

さて、『Morning Sun』における時間と空間の関係をより緻密に検討するために、再度歌詞の分析に戻る。ここでは「水」というモチーフが『Morning Sun』における時間と空間の関係を背負っていることを示す。水というモチーフは『Morning Sun』の他の曲でも形を変えて頻繁に登場する。たとえば、「Birds」の「水のように時間は溶けて」という歌い出しでは、「水」が「時間」の比喩として登場する。水の時間的なイメージは、「Nights」における「涙ぐんでいるのに/気がついたらもう遅い」や「Lost」における「窓硝子を伝う雨の最後の/一雫をずっと探していた」といった歌詞によって強化される。

一方、「Birds」における「飲み干せない水が手の底でぬるんで」、「Shades」における「浅い夜の水」、「No Way」における「深い上澄み」といった奥行きを示す言葉は、水というモチーフの空間性を浮き彫りにさせる。最後の曲である「New Morning」の「夜の果ての海」というイメージによって、水は海へと姿を変え、巨大な空間を想起させるものとなる。

このように、『Morning Sun』の歌詞は水というモチーフの時間性と空間性をそれぞれ前景化させる。最初の曲である「Morning Sun」の歌詞を再度検討すると、太字で示された未検討の部分でも「水」というモチーフが登場する。

たぶんもうもとのようには戻れはしないの

とけてゆく滑らかな眠りと同じこと

何を見つめ信じたの

みんな悲しい思い違い

水はくり返し

静かに流れる

夢を見ていたと気が付いてしまいそう

何を見つめ信じたの

みんな悲しい思い違い

水はくり返し

静かに静かに

「水は流れる」という歌詞だけだと、水はまさに時間のように流れると解釈することもできれば、水が川のように流れていると解釈することもできる。しかし、水は「くり返し」流れる。通常、水は重力にしたがって上から下へと流れる。外部から加えられた力によって水が下から上へと発射される場合もあるだろうが、水が「静かに」流れていることを考慮すると、その場合は考えにくい。つまり、水が自然と上から下へと流れるとき、それがくり返し流れるということは、上から下へ、という運動が反復する、水車のように水が循環する状態が考えられる。

「New Morning」で提示された「夜の果ての海」は「あなたの瞼」の奥にあって、「わたしの涙」が「わたしのものではなくなった」とき、そこに行き着く涙の貯蔵庫のような場所である。まるで川の水が夜の海に注ぐかのように。「夜の果ての海」の水は蒸発して雨となり、再び川に降り注ぎ、また川の水が流れる。水は空間的に循環するのだ。

思えば『Morning Sun』というアルバムそのものにも一つの循環をみてとることができる。「Morning Sun(朝日)」で始まり「New Morning(新しい朝)」で終わるこのアルバムの構造は一日の周期を表している。そういう意味で、時間も水のように「くり返し」流れる。

直線的時間と円環的時間が交わる「夜」という空間

『Morning Sun』における時間と空間の関係をよりよく理解するために、哲学者の西田幾多郎の「直線的時間」と「円環的時間」という概念を導入したい。そのまえに、まずは西田の時間の考え方を確認しよう。

西田は、現実世界における矛盾を一つの全体性のなかでとらえようとした「絶対矛盾的自己同一」という論文で、現在という時間を過去と未来から切り離せないものとして理解する。当然と思われることから、現在という時間は自己矛盾していると西田は理解する。なぜなら、現在は過去や未来に内包されている矛盾をそれ自身に取り込んでいるからだ。

そんな「絶対矛盾的自己同一」の時間におかれた私たちの身体は、西田哲学ではどのように扱われるのだろう。私たちは歴史的世界におかれた歴史的身体であると西田は主張する。

歴史的世界において、主体と環境とが対立し、主体が環境を、環境が主体を形成し行くということは、過去と未来とが現在において対立し、矛盾的自己同一として作られたものから作るものへということである。(★12)

私たちは矛盾した現在という時間を、矛盾した身体として生きていて、そこでは歴史的世界と身体が相互に影響している。世界が身体に影響を与え、身体が世界に影響を与える。このとき、西田は「影響を与える」に具体的な意味を与えるために、「制作=ものを作ること」が、私たちの生を定義していると主張する。つまるところ、私たちは私たちがおかれている世界に触発されて、ものを作る。そして、ものを作ることによって歴史的世界を形成する。「主体が環境を、環境が主体を形成し行く」という歴史的なプロセスは、制作によって駆動している。

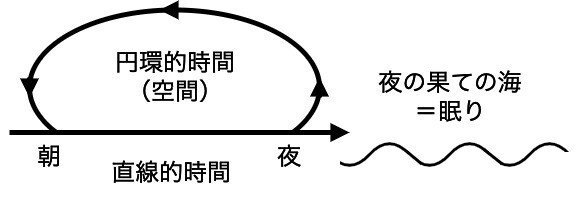

西田は同じ論文のなかで、興味深い一文を記している。「直線的なるものが円環的なる所に、創造ということがあるのである、真の生産があるのである。」(★13)「直線的なるもの」と言われているのは、過去から未来に進行する直線的な時間のことだ。「円環的なる」とは、無限の過去と未来が矛盾的に対立するところに現在があるという、直線的な時間とは異なる時間の捉え方だ。直線的な時間が円環的であるときに「創造」や「真の生産」が発生するのは、直線的な時間が円環的になるとき、直線的に進行する過去と未来が現在という時間において衝突するからだ。過去と未来が円環的に衝突するとき、過去によって影響を受けて未来をつくるという「創造」が生じるということだ。それは素朴な意味で、私たちが過去につくられたものから、新たなものをつくりだそうとする制作行為に通じるものがある。

『Morning Sun』でも水というモチーフを媒介して、時間と空間の並行関係が描かれるのであった。朝から夜への時間的な移行は、「夜の果ての海」に行き着く空間的な移行でもある。夜から朝に戻るという時間的な循環は、水がくり返し流れるという空間的な循環によってとらえられる。前者に表現される「夜の果ての海」に向かう時間の直線的な流れ、そして後者に表現される一日の周期という時間の円環的な流れが互いに衝突する瞬間にこそ、音楽が「創造」され、音楽という空間の「真の生産」がある。それは下の図の時間軸上では夜という時間にあたる。

「深夜2時~早朝5時頃という時間帯には、社会的な体裁や活動とは多くの人が切り離されて、とても正直になれる時間である」(★14) と岡田が語るように、夜という時間には社会的なものから切断された「正直になれる時間」が存在する。朝という生産的な時間の対極に位置する夜が「真の生産」を可能にさせる。そこでは「正直」な生産、つまり視覚に頼らずに音楽で空間を立ち上げようとする岡田の歴史へのアプローチが提示される。この方法論は視覚に頼って言語で社会的な空間を立ち上げようとする批評家とは異なるしかたで、岡田拓郎という視覚が機能しない身体が、朝という過去に影響されながら夜に音楽を制作するポイエーシスだ。

Making is seeing (行為的直観)

西田は「行為的直観」という概念を通じて、芸術作品の制作行為を歴史をつくる創造行為として広くとらえようとする。

而してそれは行為的直観的に見ることによって働き、働くことによって見るということでなければならない。作られたものから作るものへということでなければならない。(★15)

西田にとって、何かを知覚することは行為を通じておこなわれる。これを「行為的直観」と言う。見ることが行為することと等価に扱うことのできる根拠はなにか。私たちは知覚によって世界を限定している。それと同時に、世界も私たちを限定している。世界の中でしか私たちは知覚できないからだ。つまり、主体と世界は互いに包容し合う関係にある。

西田によれば、私たちはなぜ行為するのかというと、ものが表現として私たちに迫ってくるからだ。表現としてのものが私に行為を惹起させるのだ。知覚とはつまり、制作という行為を通してものを見ることだ。だから「行為的直観」とは、もともと作られたものが私に制作という行為を呼び起こし、それによって私が作ったものがまた新たな制作を呼び起こすことである。行為が直観を呼び起こし、それがまた行為を呼び起こす。だからこそ、知覚と行為は独立しえない。

行為的直観という概念では、制作というものとかかわる行為は、すでに作られたものによって呼び起こされるのであった。歴史的身体はこの概念を拡張して、制作という行為が歴史によって呼び起こされていると考える。私たちはどう制作/行為すべきかという課題を歴史から与えられながら、制作/行為をする。そして、私たちの行為を通じて、歴史はそれ自身を形成する。このとき、私たちは歴史的身体として、歴史的世界を構成する要素であるといわれる。

岡田拓郎が視覚に依存せずに空間を形づくるということは、歴史的世界を形成するということでもあるのではないか。歴史的世界は歴史という時間性と世界という空間性を内包した概念であるといえる。そのとき、岡田は行為的直観によって見えない夜に空間を立ち上げるというパラドクスを解消するのだ。

歌唱的=可傷的身体の正直さ

『「いき」の構造』で、派手であることを「自己から出て他へ行く存在様態」、地味であることを「自己の素質のうちへ沈む存在様態」と定義した哲学者の九鬼周造は、地味であることが「いき」の要素(九鬼の言葉でいえば「契機」)である「諦め」と通じるところがあると述べる。九鬼によると、「諦め」とは「運命に対する知見に基づいて執着を離脱した無関心」(★16) であり、九鬼は諦めの精神を仏教に見出す。

『Morning Sun』というアルバムが「もう気がつけば20代も終わるし、これからどんどんいろんな事を諦めながら生きていかなければいかないと思うと、今の時点でのできるだけ正直な事を書いておきたい……そういう切実な逡巡」(★17) によって制作されていることを踏まえると、私たちは「諦め」の手前にある岡田の「正直」さを、彼の音楽を聴くことを通じて把握することができる。

今回取り上げた西田幾多郎と九鬼周造という二人の哲学者は、ヨーロッパの哲学を日本に取り入れようとしたという意味で、岡田拓郎の音楽に共通する部分がある。西田と九鬼の哲学は、私たちがハイデガーのナチ加担を糾弾するように批判されているわけではない。西田は「世界新秩序の原理」という文章を、1943年に東條英機が発表した「大東亜共同宣言」の草案として執筆した(★18)。その難解さから西田の草案は実際の宣言に組み込まれることはなかったとはいえ、彼の文章における国体や民族ナショナリズムの全面的な肯定を私たちは直視する必要がある。『「いき」の構造』においても、九鬼は「いき」という武士道と仏教が交差する精神に「わが民族存在」(★19) を位置づけようとした。

西田と九鬼の思想におけるの民族への執着は、かならずしも岡田と関係のないことではない。それこそ『Morning Sun』というアルバムのタイトルが「朝日」、つまり毎日昇る日の丸を表すのならば、日の丸は回帰する表象として、そこに空間を立ち上げる力をもっている。しかし、日本語の歌詞を華やかに飾ることで日本語の美学を打ち立てようとしたはっぴいえんどとは異なり、岡田は日の丸という表象を、日本語をその内側から破壊することで否定しようとするのであった(前回の論考を参照)。

だが前回の議論を踏まえると、岡田がなかなか自身の日本というルーツを否定することができないのは、彼が日本語で歌いながら、日本語を破壊しようとするというジレンマに陥っているからだ。そして、そのジレンマは岡田拓郎の音楽という歴史的身体に刻まれている。そのジレンマを身体で受け止めようとすることは、自分自身のルーツに正直であることの証左である。しかし、まるで「Nights」の「錆びたパラソル」、『Betsu No Jikan』の「Moons」に登場する「錆びた日傘」が強い日差しを浴び続けるように、正直である身体は傷む。でも夜の暗さが強い日差しから私たちを庇護するあいだにだけ、私たちはそこに<べつの時間=歴史>を立ち上げることができるのだ。(終)

註

★1:柴崎祐二、「Okada Takuro オフィシャルインタビュー」、only in dreams、2020年6月18日、p.2(アクセス:2023年12月9日)

★2:同上、p.6

★3:高橋健太郎、「岡田拓郎 x 葛西敏彦が語る、徹底的に人力で築き上げた『Morning Sun』の音世界」、OTOTOY、2020年6月25日(アクセス:2023年12月9日)

★4:同上

★5:柴崎祐二、「DISC『Morning Sun』岡田 拓郎 Okada Takuro」、only in dreams(アクセス:2023年12月9日)

★6:無論、ほとんどの歴史研究は実証主義に基づいた史料を用いて、そのうえで言語論的転回という方法論を運用する。

★7:ホワイトのナラティブ構築の方法論については、たとえば

Hayden White, Topics of Discourse: Essays on Cultural Criticism (Johns Hopkins University, 1978), p.92~ を参照のこと。

★8:(ポスト)クリティークと陰謀論の関係については、勝田悠紀「批評の行方」(『エクリヲ vol.12』、2020年)が詳しい。

★9:ちなみに、MVでは岡田がギターでコードを演奏し、ROTH BART BARONの三船雅也がリードギターを務めているものの、曲自体に後者のギターの音は使われていない。

★10:高橋、「岡田拓郎 x 葛西敏彦が語る、徹底的に人力で築き上げた『Morning Sun』の音世界」

★11:黒田隆太朗、「岡田拓郎が新作『Morning Sun』のインスピレーション・プレイリストを公開。その濃密な音楽背景を語る」、DIGLE MAGAZINE(アクセス:2023年12月9日)

★12:西田幾多郎、「絶対的矛盾自己同一」(1939)、青空文庫、2001年(アクセス:2023年12月9日)

★13:同上

★14:柴崎、「Okada Takuro オフィシャルインタビュー」、p.5

★15:西田、「絶対的矛盾自己同一」

★16:九鬼周造、「『いき』の構造」(1930)、青空文庫、2000年(アクセス:2023年12月9日)

★17:柴崎、「Okada Takuro オフィシャルインタビュー」、p.5

★18:山口是利、「知性と悔恨——西田幾多郎と京都学派の戦争協力をめぐって——」(文学研究論集、明治大学大学院、2020年2月)、p.80

★19:九鬼、「『いき』の構造」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?