インターネットは大きなゴミ溜め(2)

以前,インターネットは大きなごみ溜め を書いた。GPSとクッキーについてネットで調べさせたが,ネット上の情報は玉石混交で,生徒にはそれを取捨選択する力がない,という話だ。

今回は,「引用」について調べなさいという課題を出した。

・ 引用とは何か。

・ 引用に条件はあるか。正しい引用のしかたとは何か。

・ はじめに示した文章の中で,筆者は,

「メディアの報道が熱を帯びる中、「無断引用」という表現が飛び交っている。

結論からいえば、これは 間違った表現だ」

と書いている。では,「無断引用」はなぜ間違った表現なのか。

上に示した「引用とは何か」「引用に条件はあるか」を根拠にしてその理由を述べよ。

・「無断引用」が不適切なら,何というべきだろうか。

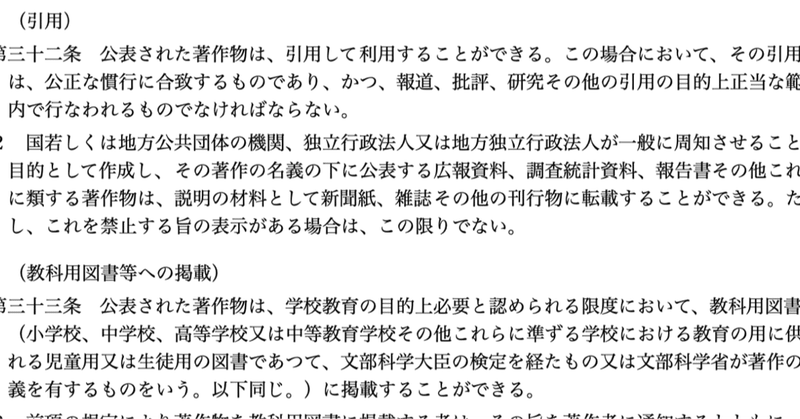

なお,著作権法第三十二条や,文化庁のWebページ,「無断引用」について書かれたWebページなどを参考にし,それを引用してよい。引用の条件を満たしていない場合は不可。

著作権法第三十二条に,

「公表された著作物は、引用して利用することができる。」

と書かれているが,そもそも引用とは何かが書かれていない。そこで「引用とは何か」から考えさせたのだ。

期待しているレポートはこうだ。

・引用とは何かについて書かれているいくつかのページを参照して,自分なりに理解して書く。

・条件については文化庁のページにあるので,それを引用する。

・以上のことから,引用とは何かを理解して,「無断引用」という言葉のどこがおかしいかを書く。

引用については教科書にも書かれているのだが,生徒はまずネットで探す。

しかし,「複数のページを参照して考える」ということができない。「複数のページを参照しなさい」は何度も言っていることなのだが。どこかのページのコピペや書き写しになっている。

問題文に「文化庁のWebページ」と書いた。これは,文化庁のページに載っているものを引用の条件の公式見解としてよいだろうということで書いたのだが,それにたどりつかない。

「文化庁 引用」で検索すればよいのだが,単に「引用とは」で検索しているからだろう。Wikipedia などを見て書いている。しかも,Wikipedia では文化庁のページを引用しているにもかかわらず,もとの文化庁のページは見ていないのだ。

さて,「引用とは何か」について,生徒が変なことを書いていた。

「引用」とは、例えば自説を補強するために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説する場合のことをいう

というものだ。他人の文章を引用で解説する?そんなことは普通しないだろう。

もちろん,「こう書かれている」とは書くし,結果的に解説になることもあるだろうが,他人の文章を解説するのが引用の目的ではないのだ。

ところが,これが文化庁の「著作権なるほど質問箱」に書かれていたのだ。

初めに,引用について上記のことが書いてある。

「引用」とは、自分の論文の中に他人の文章を掲載し,それを利用して自説を補強するような場合のことをいう

なら話はわかる。

「引用」とは、例えば自説を補強するために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説する場合のことをいう

これでは,他人の文章を解説するのが引用,ということになってしまう。主客転倒ではないか。

文化庁も困ったものだ。

しかし,検索してこれを見つけた生徒に,おかしいと思えというのは無理な相談だろう。生徒は引用とは何かがわかっていないからだ。

ゴミ箱に行ってごみを拾って「見つけました」という生徒に,なんと説明すればいいのだろうか。

この学習にはもうひとつおまけがついた。

引用の条件については,文化庁の先ほどのページにも書かれているが,これとは少し違うページに詳しく書いてある。文化庁のページのうち,ここを探しだせればよい。

文化庁のページでなくても同じようなことを書いたページはある。

ここでは条件を7つ示しているが,その中に

[4]引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること

[5]カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること

[6]引用を行う必然性があること

[7]出所の明示が必要なこと

というのがある。

ここを引用すればいい(コピペでいい)のだが,さて,引用はしたがその内容は理解していないようだ。

レポート全体を見ると,「引用部分を明確にし,出典を示す」ということがちゃんとできていない。自分の主張・自分の文と,引用した文の区別をつけるということができていないのである。「引用とは何か」「無断引用という言葉はなぜ間違っているか」についても,Webに書かれている文をコピペしていて,自分が考えて書いたものと区別をつけていない。

引用の条件を拾い出しているにもかかわらず,それを理解できていないのだ。

さらに,「無断引用という言葉がなぜ間違っているか」について。

用意した解答例は

「引用にあたってこれらの条件が満たされていれば,許諾は必要がないわけである。したがって,「引用」にわざわざ「無断」をつける必要はない」

である。

生徒の解答に「引用は無断で行えるものだから「無断引用」は間違った表現だ」と書いてある。一見すると正しそうで,これで1ポイント出してはいるが,そのあとの「何というべきだろうか」に「「不正引用」とすべきだ」と書かれているとがっかりする。条件を満たしているものが「引用」なのであって,そうでなければすでに「引用」ではない。こういった論理も生徒はわからないようだ。

これでは何のための調べ学習であろうか。返却レポートは私の赤ペンで真っ赤になっている。

ま,それでも,何も知らないまま大学生になるより,ここで教えることができただけでもよいとしようか。