インターネットは大きなごみ溜め

「インターネットは空っぽの洞窟」を出版したのは,「カッコウはコンピュータに卵を産む」でハッカーを追いつめた経緯を書いたクリフォード・ストール。原題は Silicon Snake Oil。蛇の生薬エキス,転じて効能定かでないものを万能薬というような意味。インターネットはそんなようなものだ,というのである。

今から四半世紀も前のことである。

この中に次の一文がある。

だいたいハイパーテキスト形式のドキュメントは,ページによって内容の差がありすぎる。情報が盛りだくさんのページがあるかと思えば,まったく希薄なものもある。ハイパーテキスト形式は,ドキュメント注を飛びまわれるので構成順序に拘束されないところがいいといわれているが,書き手の意図した段落構成とか思考の流れを無視するような読み方を下のでは,事実関係の拾い読みにしかならない。

今から四半世紀前というと,Windows95 が出たころで,これを境にパソコンの利用が広がり,同時にインターネットの利用が広がったといっていいだろう。Windows95 には,Internet Explorerが標準装備されていた。老舗とも言えるNetscape Navigatorのユーザーも多かった。

そんな「昔」の状況と,今の状況は,上の文章とほとんど変わっていない。「ハイパーテキスト形式のドキュメント」はWebページのことだと思えばよい。

いや,変わっていないどころか,ネット上にはごみのような情報があふれかえっている。この中から正しい情報を拾いだすには,それなりの知識と判断力が必要になる。

これを,「メディアリテラシー」とも呼ばれているが,メディアリテラシーはテレビや新聞・雑誌なののメディアの情報の正誤を判断するという意味で使われるので,若干意味合いが異なるかもしれない。

具体例を示そう。

GPSについて

高等学校の情報の教科書に「情報システムの連携」としてGPSの例がある。

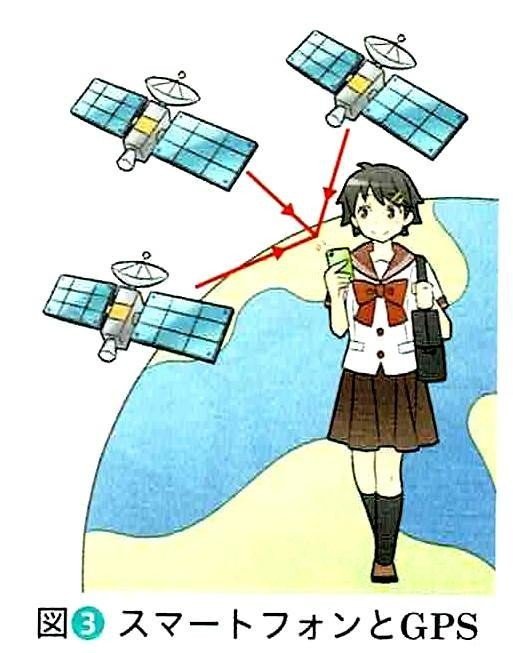

スマートフォンのマップでは自分の現在位置が地図上に表示されるが,これはGPS(全地球測位システム)を利用している。(図3)このように,複数の情報システムが連携することで,より高度なサービスが提供できる。

(社会と情報 第一学習社)

マップがGPSを利用していることは書かれているが,GPSとは何かについては一切書かれていない。図3から,それを想像できるだろうか。

そこで設問。

次の文について,正しければ○,正しいとは言えないか誤りの場合は×をつけ,×のときはその理由を書きなさい。教科書だけではわからない場合はネットで検索して調べる。 < (1)(2)(3)は別問題 >

(4) ( )GPSでは3つ以上のGPS衛星を使って位置を特定する。

( )

(5)( )GPSは,登録したユーザーの位置を知らせてくる。

( )

(6)( )GPSは現在位置を地図上に表示するシステムである。

( )

当然教科書だけではわからない。

これをネットで調べて,4分以内に答えることができるだろうか。

やってみて欲しい。

正解は (4)○ (5)× (6) × である。

(4) は図3から想像できるかもしれない。ところが,ネットで検索すると,「4つ」と書いてあるものが結構ある。そこで,「× (4つ以上必要だから)」という解答が結構あった。

原理的には3つ以上だ。ただし,より正確にするために4つ以上使っている,というのが正しい。

(5) (6) については,GPSの原理がわからないと答えられない。

正答率はどうか。理由も含めて正しいものである。

(4) 86% (ただし,×として理由に4つ以上と書いた場合も正答とした)

(5) 14%

(6) 45%

つまり,GPSの仕組みについては何もわからなかった生徒が半数以上いるのである。

クッキーについて

教科書の記述は次の通り。図や脚注があるので,当該箇所をスキャンしたものを示す。

設問は(解答形式はGPSと同じ)

(7)( )インターネットブラウザのクッキーは,アクセスしたサイトに保存される。

( )

(8)( )ユーザー登録をすればそのサイトにアクセスしている人の情報を入手できる。

( )

(9)( )クッキーはWebブラウザの設定を保存しておくしくみである。

( )

こちらは,教科書だけでも答えられるが,教科書の記述が誤解されやすいものになっている。

正解は (7) × (8) × (9) ×

(8) について,本文に「ユーザー登録をしていれば,サイトには,誰がアクセスしているかがわかる。サイトに保存されている検索記録や購入記録などの個人情報も,調べることができる」と書かれているが,この文は主語が明確でない。(サイトには が「誰がアクセスしているか」にかかるのか「わかる」にかかるのかが明確でない)誰が「わかる」のか。もちろんサイトの運営者である。ユーザーにはわからない。常識的に考えて,ユーザーにそんなことがわかったらとんでもないことではないか。

なお,設問も主語がないと思われるかもしれないが,これは主語が隠れているというものだろう。「ユーザー登録をした人が」である。これは国語の読解力の問題。

(9) も図1から誤解されそうだ。「表示言語設定:日本語」と「設定」の語句があるが,クッキーに記録されるのはブラウザの設定ではなく,ブラウジングの履歴なのである。

正答率は

(7) 92%

(8) 13%

(9) 26%

正答率が低いのは,必ずしもネット上の情報が読めていないというだけではない。

実際に検索してみるとわかるが,必要な情報が明確に書かれたページが少ないのだ。

まさに,巨大なごみ溜めで探し物をするようなものだ。

どうすればよいか。

時間を3倍くらいとり(今回は10問で10分〜15分)必ず相談して結論を出す,というグループワークにする,という方法があるだろう。

しかし,本当にそれでよいのか,という疑問も残る。

この程度の教科書の内容で,不足分はネットで調べるということをひとりでできなくてどうする,という気もするのだ。間違えながらでも何度もやっていくことで読めるようになるのではないか。グループワークだと,考えずに他の人の答えを書いて終わり,となる可能性がある。実際,答案を集めるときに,他の生徒のものを急いで写している生徒もいるくらいなのだから。