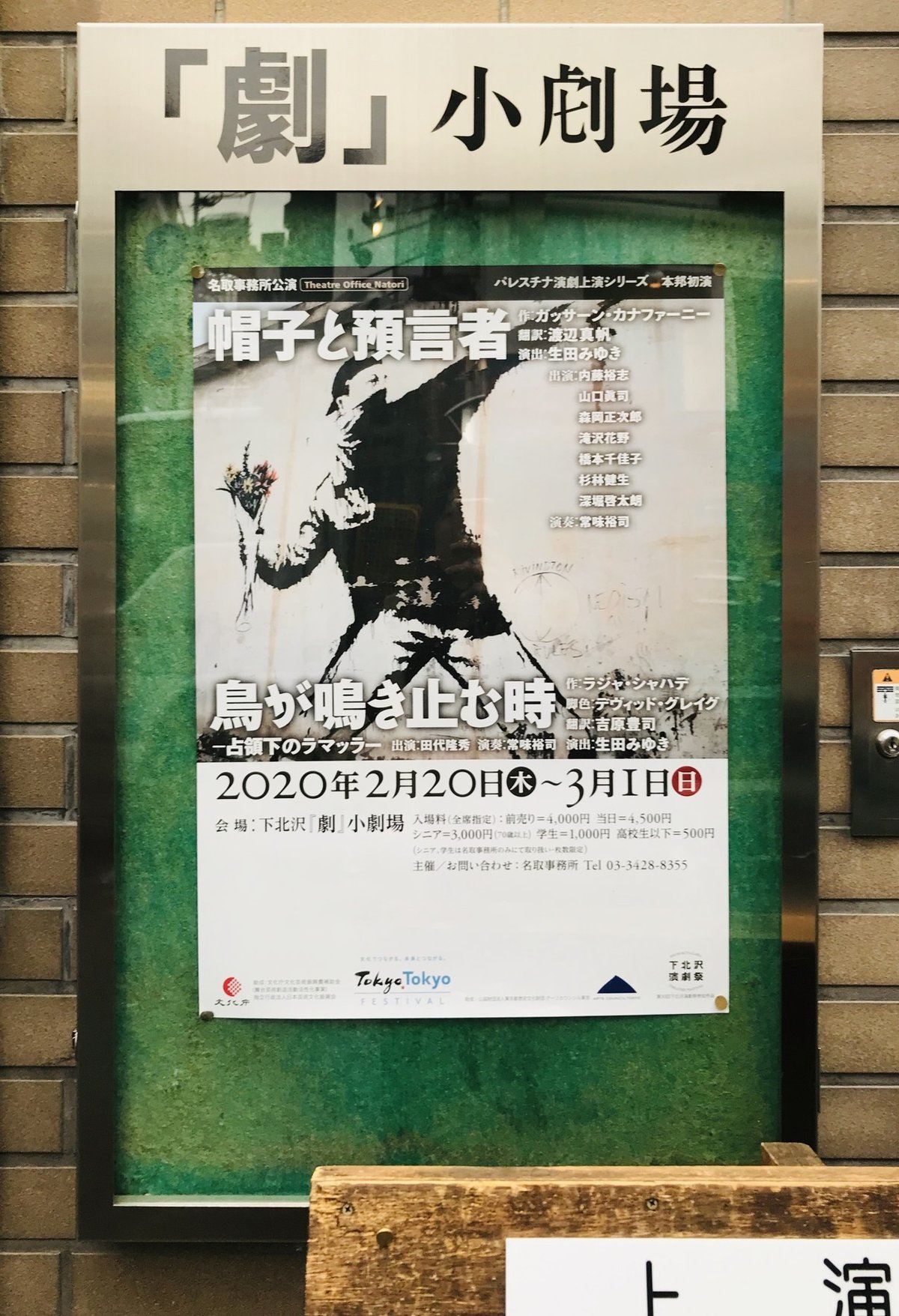

『帽子と預言者』 『鳥が鳴き止む時 -占領下のラマッラー』

『帽子と預言者』 作:ガッサーン・カナファーニー

パレスチナ人作家を代表する、ガッサーン・カナファーニーの戯曲。1972年に36歳で爆殺された約9ヶ月後に発表された作品である。

舞台は法廷。若く貧しい男が、得体の知れない「モノ」の死について裁かれている。

また彼は借金の取立てにあっており、未婚の恋人を妊娠させてしまったことも判明する。この「モノ」とは一体なんなのか?どうやら話せるらしい。男の元には「モノ」を高額で売って欲しいという依頼が殺到する。それを売ろうという恋人とその母の提案を拒絶する。この「モノ」の正体を巡って話が進む。

未知のモノに遭遇する。一方では既存の尺度である「金」で価値をつけられ、一方ではこれまでとは違う価値を礎とする「信仰」の対象としてまつりあげられる。この価値判断の違いにより、分断が生じる。「法」の名のもとに、奪い合い、裁き合う。そこにあるのは、善悪の対立構造ではなく、イデオロギーの衝突。人類史において連綿と続いてきた構造だ。

それを観る私は、「この不条理劇を観る私」であり、同時に世界に蔓延る不条理のただなかにいる私でもある。1972年に発表された作品であるが、それから50年近く経つ今日においても現代的テーマであり続けていることをカナファーニー氏は想像していただろうか。

『鳥が鳴き止む時-占領下のラマッラー』 作:ラジャ・シェハデ

2002年3月から4月にかけて起ったイスラエル軍によるパレスチナ自治区ラマッラーへの侵攻を描いた作品。ラマッラー在住の弁護士兼作家ラジャが、侵攻してきたイスラエル軍の暴挙をドキュメンタリータッチで語るモノローグ劇。

分断の現場では無辜の人々が不自由を強いられ、恐怖に晒され、命を奪われている。圧政者にとって、あるいはイデオロギー戦争下において、市井の人々は「人間」とは見なされない。ラマッラーがイスラエル軍によって侵攻されたその時、何が起こっていて、主人公が何を感じていたのかが、実体験に基づいて克明に描かれた本作品により、私たちは「遠いどこかの誰かの悲劇」ではなく「ラジャという人間の身に起こった実際の出来事」という事実に向き合うことになる。

作品中、主人公によってこのようなエピソードが語られる。イスラエル軍の兵士がパレスチナ人である主人公宅に押し入ってきた際、「私が人間に見えるか」と問うたところ、兵士は彼に手を出さず出ていった、というものだ。パレスチナ人から人間性を奪い、「パレスチナ人=テロリスト=排除すべきもの」とすり込まれたその兵士をしても、その問いは、「人間とは」と反芻させる力を持っていたのだろう。そしてそれは私自身に対しても突きつけられている問いだ。

----

私にとって人生で初めての演劇だった。最小限の道具に最大限の意味を持たせ、限られた舞台空間であれだけの世界観を表現できることに「これが演劇というものか」と、まず驚かされた。原作未読なので比較はできないが、普遍的なテーマとして、日本人鑑賞者も適応できる演出がなされたのだろう、作品として非常に楽しめた。また、俳優たちによる表現は、一様に発せられる言葉以上のものを含んでいることがまざまざと感じられ、隔てるものなく鑑賞できる演劇の価値を大いに感じた。

『鳥が鳴き止む時』を独演された田代隆秀さんが、途中タオルを頭に巻いてアラファト議長に扮するシーンがあった。田代さんのお顔立ちの所以だろう、全く違和感ないアラファト議長が完成しており、一瞬遅れて会場の空気が緩んだ瞬間だったように思う。また、同作品では常味祐司さんによるウードの生演奏があった。人々の哀しみやある種の諦めのような感情が染み渡ってくるような、美しく哀しい演奏だった。

2020年2月20日〜3月1日

会場:下北沢『劇』小劇場

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?