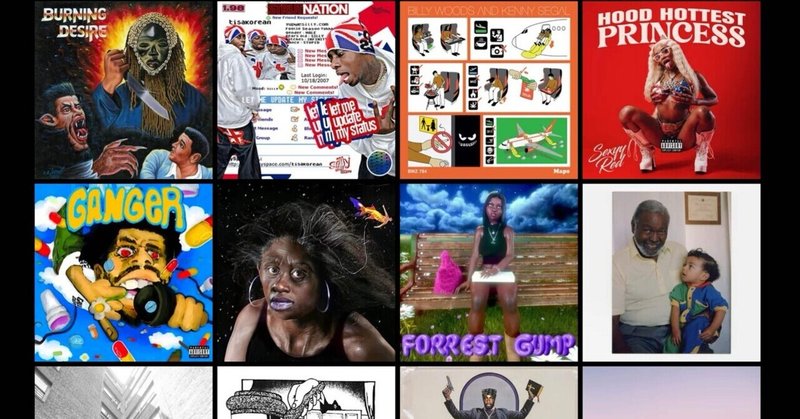

The 20 Best Rap Albums of 2023

2023年の個人的なベスト20ラップ・アルバムです。

リストを作りながら改めて感じたのは、例年と変わらないシンプルなことでした。それは、このジャンルからは熱気に満ちたローカルなシーンの充実も、アート・スピリッツを受け入れるフォーマットとしての奥深さも、決して失われていないということです。

なお、今年はモチベーション維持のため、投げ銭機能も付けました。しなくても最後まで読めます。

20. Blockhead / The Aux

Blockheadがエグゼクティブ・プロデューサーにBilly Woodsを迎えて作り上げた『The Aux』はインディー・ラップにおけるオールスターが揃っていると言っていい、強力なアルバムだ。

『The Aux』(補助者)というタイトルが示しているように、全曲にMCが参加しており、Blockheadは彼らにスペースを与え、サポートに徹している。本作はビート単体の展開を楽しむというより、多様なラップとそれぞれにあてがわれたトラックのマリアージュを楽しむ、一種のコンピレーション・アルバムのような趣きがある。

ただ、Blockheadが一度号令を掛けると、生半可なMCは収録されることも出来ない。参加しているMCを1曲目から順に羅列していこう。Billy Woods, Navy Blue, Quelle Chris, Aesop Rock, Koreatown Oddity, Open Mike Eagle……。そう、この眩暈がするほどの豪華なラインナップは、そのままアンダーグラウンド・ラップ・シーンにおけるBlockheadというプロデューサーの重要性をそのまま示している。

Blockheadは各MCの特性を理解し、それぞれに高品質なオーガニック・ビートを提供しているため、弱点はほぼ無いと言っていい。ただ、1曲選ぶとしたらやはり長年の相棒Aesop Rockの狂気的な側面を存分に引き出した『Mississippi』の悪乗りのようなカウントダウン・ワードプレイを推したいところ。

19. Oddisee / To What End

DC生まれ現在はブルックリンを拠点に活動しているベテランMC、Oddiseeによる10作目。

まず耳を奪われてしまうのはそのサウンドだ。プロデューサーとしても知られる彼はバンド、Good Companyの演奏を解体・編集し、トラックを再構築する。そこではバンドのライブ感があえて抑制され、サンプリング・ループのように響くことによって、デジタルとアナログが混交したような、奇妙だが味わい深いニュアンスが注ぎ込まれている。

このオーガニックなビートを背景にOddiseeは人間関係、ラップ・ゲームや信仰といった主題について、自らが経験したことを語っていく。その態度はまさに地に足が付いているもので、こなれていて破綻が無いだけではなく、熟練していると言ってよい。PhonteとKay Youngを迎えて人生における"選択"をそれぞれの視点から語る『Chosen』では両親の過ちを逆に自分の糧とする決意を、『All I Need』では資本主義社会における欲望について、あくまで生活者の実感とディテールをもって描くことに成功している。

本作におけるOddiseeの気取らない態度は多くのリスナーに開かれており、その姿勢は音楽的にも詩的にも、美しいヒップホップとして結実している。個人的には彼のキャリアにおいても2017年の『The Iceberg』以来の傑作だと思う。

18. Elzhi, OH NO / Heavy Vibrato

Elzhiは複雑に韻を組み合わせながら物語を紡いでいく技術を有している随一のMCである。そして彼はビート・チョイスにも拘りがあり、詩世界に耽溺するのみならず、その音楽性を高めることにも余念がない。

Georgia Annne Muldrowとのタッグアルバムに引き続きリリースされた『Heavy Vibrato』においてもElzhiは1人のビートメイカーにアルバム全体のプロダクションを委ねている。今回の相棒はStones Throwにおける重要人物として、また、The AlchemistとのユニットGangreneにおいて救いようのないサイケデリック・ヒップホップを作り出したことでも知られるOH NOだ。

OH NOのビートはブームバップを基調としながらも、無名のファンクやロックをサンプリング・ソースとし、そのサイケデリックなニュアンスを強調することで、ラップのスペースを確保しながらも全体としては行き場のなくぼんやりとした霧の中にいるような錯覚を感じさせる。また、本作のリリース前にOH NOはRoy Ayersの音楽を再構築したビート・アルバムを作り上げているのだが、ここでもその霊感を受け続けており、全編に渡ってヴィブラホンの夢見心地な響きが強調されている(『In Your Feelings』『Smoke』)。

このビートをElzhiはうまくコントロールしており、会話をしているかのように自然なフロウは楽曲を力強く印象付けている。

例えば、本作のハイライトとも言える『Fireballs』は一小節の内にいくつもの押韻を自然に繰り返していく様が圧巻だが、それに留まらず「爆発」というイメージを手掛かりに超新星爆発からローストビーフへと連想していくワードのチョイスとフロウが軽快で、笑ってしまうくらいに余裕がある。

17. Boldy James & ChanHays / Prisoner Of Circumstance

今年初頭、交通事故に遭い頚椎骨折などの大怪我を負ったBoldy Jamesだったが、振り返ってみると今年も2枚のまとまった作品を発表するなど、存在感は健在だ。

事故後すぐにリリースされた野心的なサウンドと暗すぎるラップが印象的な怪作『Indiana Jones』の次に発表されたのが本作『Prisoner of Circumstance』で、カナダ出身のプロデューサーChanHaysとのタッグ作となっている。そしてこれがウレシイことに、近年の作風からは意外なほどオーセンティックで、そして当然のように、上質な仕上がりなのだ。

ChanHaysはブームバップ・サウンドの名手であり、ゆったりとしたビートの余白にたっぷりとソウルフルなサンプリングをあてがうことで、夢見心地なパレットをBoldyに提供し、自己探求を促している。

実際、Boldyはハードなストリート・ライフにおける、ふとした瞬間の内省を描く時に最も輝いており、EPサイズの作品の中で幾度もハイライトを作り出している(『Flashbacks』『Strange Days』)。

The Alchemistとのタッグばかり注目されがちなBoldyではあるが(実際素晴らしいので仕方ないが……)、昨年のNicholas Cravenとのタッグに引き続き、この決して有名とは言えないChanHaysとも快作を叩き出しているのは流石。

16. Jay Worthy, Kamaiyah & Harry Fraud / THE AM3RICAN DREAM

バンクーバー生まれコンプトン育ちのJay Worthyとオークランドを拠点とするKamaiyahによるタッグ作。

プロデューサーとして招かれたブルックリンのHarry Fraudは、イーストコースト・ラップらしいサンプリング・サウンドを基調としながらも90年代のウエストコースト・ラップの再解釈のような陽気さを兼ね備えたビートをあつらえており、カリフォルニアの重要人物2人にぴったりのレイドバックしたムードを作り上げている。

そう、Jay WorthyとKamaiyahのタッグは実に伸び伸びとしている。まるでソファの上でのんびりと微睡むように自然体のまま、お互いのバースを交わしている。

語られる主題は基本的にシャンパンや異性との交遊といったもので、そこに新規性の欠如を指摘する向きもあろうが、むしろ好ましいのは紋切り型の表現が現れてもなお2人のラップ・スタイルは好対照を見せ、途中でつまずくことが一切ない点で、Jay Worthyがその渋い声で淡々とリリックを映画のように展開していく一方で、KamaiyahはKrayzie Boneのようにメロディアスなラップをもってビートと戯れていく。

15. Sideshow / 2MM DON'T JUST STAND HERE!

エチオピアで生まれたSideshowは幼少期にアメリカのDMV(dc,maryland, virginia、つまりワシントンの中心区)エリアに移住し、現在はLAとDMVエリアを拠点とするMCである。

Earl SweatshirtやMAVI、MIKEといったMCたちと共演してきた経歴のある彼の新作は上記の人脈から推測出来るとおり、いわゆる「sLUms」の流れにあるアルバムと言っていいだろう(本作はMIKEの主催する10Kからリリースされている)。

1~2分の曲が矢継ぎ早に繰り出される中、音はどれも低く歪められて一貫したテクスチャーを形成しており、見せかけの美しさよりも真実性が強調された、ソウルフルで中毒性のあるブラック・ミュージックに仕上がっている。

ただ、こうした音楽性の豊かさよりもSideshowのMCとしての特異性が発揮されているのはその語り口で、ライムスキームが特別に入り組んでいるわけではないのだが、過去の喪失を描写していく『S.H.O.W. ENT』など、淡々としたフロウの中に日常の悩みやドラッグ・アディクトなど、自分の弱さをさらけ出す勇気と明晰性が含まれている。

なお、Sideshowは今年、ロスアンゼルスを拠点とするプロデューサーAlexander Spitとタッグ・アルバム『JAM』をリリースしており、こちらも必聴。

14. YUNGMORPHEUS / From Whence It Came

フロリダで生まれ、現在はLAを拠点として活動するYUNGMORPHEUSによるアルバム。

マイアミ・ベースと共に育ちながらも思春期にGZAとMF Doomの洗礼を受けたという彼の関心は直接的な表現よりも仄めかしと詩情にあるようだ。ボストン大学の学士を有しており、昼はオフィスワークに勤しむインテリでもある彼は、ギャングスタ・ラップの定型に抽象的な概念で独特の捻りを加えている。

まずもって『From Whence It Come』はフロウとライムでリズムを追っていくだけでもなかなか楽しい作品だ。トラックはKankick、Ohvlivといった重鎮含めLAのプロデューサーが手掛けており、ジャズ・ソウル・ファンクの暖かい質感がジャケットからは考えられないくらい穏やかなムードを作り上げている。

ただ、それと同じくらいリリックの世界はおもしろい。曲名にも表れているように(『Escovitch Fish』『Cassava Bread』『Crème Brûlée』)、随所に食にまつわる比喩(クラッカー、チーズ、ポテトサラダ……)が持ち込まれており、食という題材を扱った作品というとMF Doom『MM…Food』が想起されるが、YUNGMORPHEUSは言葉遊びのためというより、物語を語る上での比喩として取り扱う傾向がある。その比喩自体が興味深いのだが、時にリリックの中で重要な要素を持つこともあり、特にパイは分かち合えるが限られた資源や富の象徴として現れ、これを巡る警句が随所に登場する。

13. Babyface Ray / Summer's Mine

デトロイトの顔役Babyface Rayはひとまず、決定的とも言える作品を作り上げた。

『Summer's Mine』のプロデュースは地元ミシガンを中心に多岐に渡る顔ぶれが手掛けており、それぞれのプロデューサーがビートを提供しているのだが、トーンは統一されている。つまり、ダークで煌びやかなテクスチャーとスカスカな音像、アップテンポなビートと、ミシガン・ラップのテンプレートで構成されており、音楽的にはこのシーンにおける現時点での一つの到達点とも言えそうだ。

さて、ビートに寄り添うことを信条とするこのMCは16曲も収録されている本作においてもたっぷりと与えられた余白の中、無用な弛みを見せず、ストイックでスムースなフロウを披露している。

フロウは一貫して冷静で、Rayは攻撃的な語りとボースティング、ストリートでの道徳的教訓と教えの間を行き来しながら、不意に家族やガールフレンドに纏わる感傷的なラインが現れる瞬間でさえも表情をほとんど変えることがない。

特に、アルバムの最後を飾る『My Thoughts 4』におけるフロウは驚異的で、「Told me I need therapy, I don't be givin' a fuck / I can only judge a n**** how they act when they up」と、彼が説教と内省、自信と後悔の間で揺れ動いている様は永遠に聞いていられる。

11. JPEGMAFIA, Danny Brown / Scaring The Hoes

本作のタイトル『Scaring The Hoes』はインターネット・ミームであり(参照)、いささか女性蔑視的な寓意を有しているようだ。JPEGMAFIAことPeggyは楽曲の中でも度々インセルを批判してきたわけで、成句が含意するものに全面的に同意しているわけではなさそうだが、本作がおそろしいほどにハードで攻撃的であることは確かだ。

JPEGMAFIAのプロダクションは挑戦的だ。規範に縛られることがなく、ノイズやグリッチ・ポップに近づいていく瞬間すらある。

彼は知られているR&B(『Fentanyl Tester』『Steppa Pig』)、知られていない日本のCM(『Garbage Pale Kids』)、一般的に知られているがサンプリング・ソースとしては極端に知られていないアニメソング(『Kingdom Hearts Key』)を好奇心の赴くままに切り取り、断片化させ、ヒップホップ・ビートへと変容させていく。

また、奇怪な声を持った2人のMCは混沌としたビートの中で時に無秩序な軌道を見せているだけでなく、お互いのスペースを尊重し補い合っている。Dannyは慎重に動き回りここぞと言う場面で自己破壊的なライムを繊細にスピットし、ビートに飲み込まれることを巧みに回避している。一方のPeggyはシニカルなジョークとインターネット・トピックへの言及を情熱的にまき散らし、全体にシニカルな捻りを加えている。

すなわち本作を規定しているのは不協和音と潰れた音質、奇怪な2人のMCによる混沌とした掛け合いだ。こういった要素は一見するとおおよそ優れた音楽とは言い難いかもしれない。ただ、ヒップホップ・ミュージックの魅力の一つが、ミダス王のように取るに足らないものを黄金に変換していく過程にあるとすれば、この怪奇なアルバムこそ、まさにヒップホップ・レコードであると呼ぶのが相応しいように思えてならない。

10. Earl Sweatshirt & The Alchemist / VOIR DIRE

2人のアルバムはyoutubeに偽の名義でアップロードされており、まだ誰にも発見されていない……という逸話が披露されて以来、誰もが聞きたいと思っていたThe AlchemistとEarl Sweatshirtによるタッグ作。

The Alchemistは近年のアンダーグラウンド・ラップにおけるドラムレス・ビートの流行に寄り添った贅肉の無いビートを軸とし、そこにジャズやソウルの色褪せたサンプルを組み合わせることで、静かで繊細なムードを漂わせている。

シャープなビートによって武装解除されたEarlのラップは時にくぐもり、一聴すると怠惰なものにも聞こえがちだ。ただ、聴いている内に彼の関心がライミングやフロウといった技巧ではなく、比喩を多用した詩的な表現と自らの内面を率直に綴ることの両立にこそ注ぎ込まれていることがわかるだろう。

ここで語られているのは生と死、自らの過去と成長、道徳精神……つまりは人生そのものについてと言っていいだろう。まさに『真実に向き合う』レコードだと思う。Vince Staplesと共に過去の痛烈な記憶を掘り起こしていく『Mancala』がベストか。

9. H31R / Headspace

ブルックリンのラッパーmaassaiとニュージャージーのプロデューサーJWordsからなるヒップホップ・デュオH31Rの2枚目のアルバム。

ヒップホップの定型から完全に逸脱したエレクトロニック・ノイズから始まる本作は、完全なる音の冒険だ。

JWordsのジュークやジャージークラブを再構築したような電子音は奇妙だが、maasaiのラップも引くことなく奇妙に聞こえる。

彼女は入り組んだライム・スキームとリズム・アプローチの名手であり、時に足早に視点を切り替えながらファスト・フロウを繰り出し、時に語尾を伸ばしもたつくなど、リズムを多様な視点で解釈していく変幻自在さを持っている。

2人の組み合いには近未来的な響きがあると同時に過去からの連続性を感じさせるものがあり、これはつまり、『Headspace』はCarl CraigやKyle Hallといった作家たちが作り出したマシーンファンクの最新版である、と言うことも出来るだろう。反復し、シンコペーションするリズムは熱烈なダンスミュージックとして機能している。

警告音のようなサウンドからビートが現れる瞬間の生々しさに興奮せずにはいられない『Backwards』せわしないイントロからmaasaiがゆっくりとリズムを拾い上げていく『Rotation』など、どこを切り取っても未来的で冒険心に満ちている。

8. Navy Blue / Ways of Knowing

LA出身で、現在はニューヨークを拠点として活動するラッパー/プロデューサーによるDef Jam(!)からのアルバム。

これまでラップとサウンドの双方を自ら手掛けることの多かったNavy Blueだが、本作においては基本的にラップに専念することを選んでいる。代わりにLAのプロデューサー、Budgieを全面的に迎えることで、ブームバップ的であったりレゲエ・ライクであったりと多彩なビートを揃えつつもどこか聖的で、統一的なトーンを形成することに成功している。

さて、思慮深いリリシストであるNavy Blueは自己の内面をさらけ出すことに臆することがない。彼は信仰や失われた愛情といった主題を繰り返しライムしていくのだが、常にどこか痛みを感じているようで、最も自らを誇示している瞬間にあってもなお、全てを失う不安と隣り合わせにいる(『Chosen』『Kill Switch』)。

しかし、本作において最も印象的なのは彼が痛みそのものよりも、再生に意識を向けている瞬間だ。『Pillars』では祖父母との懐かしい記憶を辿っていくことで、家族との時間や精神的な繋がりが傷ついた内面に誇りと力を与えていく様を感動的に描いている。なお、この曲ではSa-Ra Creative Partnersの一員であり、Frank Oceanの共同制作者としても名高いOm'Mas Keithがプロデューサーとして加わっており、Navy Blueのリリックに、さらなる精神性を与えている。

7. Vayda / Breeze, Dawn, FORREST GUMP

アトランタを拠点とするプロデューサー/MCのEP。

コロナ後に初めてマイクを買ってラップを録音し始めたという彼女はまさに今、制作意欲に溢れており、今年だけで3枚のEPをリリースしている。

楽曲はどれも2分のランタイムを切るものばかりで、7曲11分、12曲18分、9曲14分という収録内容だが、このフォーマットこそVaydaに取っては、何気ない発想をそのまま音楽へと落とし込むために最も適したもののようだ。

3枚のEPはそのどれもが抜群に風通しが良く、まるでtiktokやインスタのリールを見ているかのように矢継ぎ早にたくさんのアイディアが現れては消えていき、次から次へと興味深い瞬間が訪れていくため、退屈する暇もなく気付いたら終わっている。

Vaydaのサウンドはインターネットで生まれた出自を隠さないという点で懐かしの語彙を使うならクラウド・ラップ的と言えるかもしれない。ただし、2023年の主戦場はSoundcloudよりtiktokなので、その音楽はスロウな白昼夢というより、取るに足らない日常を軽快に切り取ったカラフルなラフ・スケッチのような印象だ。

享楽的なR&Bと軽いジャージー・クラブのビートをiPhoneで1.5倍速でマッシュアップしたようなプロダクションは録音環境のせいだろうか、どこか色褪せている。そしてそれがVaydaの浮かんでいくようなラップと合わさると、どこかノスタルジックな感触すら想起させる。

6. Noname / Sundial

『Sundial』においてNonameは自分が一体何者であるのかを探求している。このアルバムの一つの特徴は彼女が自問自答の内省を通してではなく、社会との関係性の中で自分を見つめていることにある。

オープナー『black mirror』ではソウルによって祝福されたサウンドの中、その醒めた声質をもって、Nonameはまるで他人を評するかのように自分自身を分析していく。「彼女は影の中を歩く者、月を崇拝する者、黒人著者、図書館員、逆張り主義者……」そして曲の最後に思い出したように付け加える「……ラッパーでもある」と。ここで静かに主張しているのは元々は図書館の詩人であった彼女に取って、ラッパーとしてのアイデンティティが必ずしも本質的なものではない、ということだろう。

Nonameはその軽やかなラップと同じように、身軽さをもって社会と個人の問題に取り組んでいく。その身振りは実に軽やかで、ヒップホップのテンプレートに留まることがない。また、何か特定のドグマにも縛られることがなく、自由に、そして勇敢に己の考えを吹き込んでいく。

彼女は仲間とともに黒人の置かれた状況に立ち向かい(『hold me down』)、かと思えば反資本主義者としての見地からJay-ZやBeyonceらを批判する(『namesake』)。 いわゆる「ポリティカル・ラップ」の文脈で語ろうとすると、今度は思い切り私的な描写がそれと同じくらいの強度で展開される。『toxic』では過去の有毒な恋愛から立ち直る様を、『boomboom』では跳ねるビートの上でセックス・トークを繰り広げていく。

(余談1)本作における最上のヴァースは実は『gospel?』におけるBilly Woodsによるものだ。Woodsは自らのルーツであるローデシアにおける独立戦争について描写しており、白人入植者政府に対して誇り高く勇猛に戦う反乱軍の勝利を映画のように描いていくのだが、ラストの1センテンスで皮肉たっぷりに全てをひっくり返してしまう。熱狂も勝利もすべては一時的な見せかけである、という主張は実に重々しく響く。

(余談2)この傑作を巡る議論のほとんどが、SNSでの彼女の振る舞いとJay Electronicaの反ユダヤ主義的なリリックについての熱狂的批判に終始していることを非常に残念に思う。

5. Veeze / Ganger

あたかも長い悪夢を上映させられているかのようなアルバムだ。Veezeの息も絶え絶えに言葉を詰め込んでいくマンブル・ラップはまるで、今にも足がもつれて走れなくなりそうな長距離走者を見ているかのようだ。

ただし、一貫して気ままで散漫な彼のラップは、ヴァースの中に変わったジョークや言葉遊びをいくつも放り込み、1つのアイデアを説明し終わる前に次のアイデアを繰り出すため、何度聞いても新しい発見があり、飽きることがない。その予測不能で愉快なパンチライン・アディクトっぷりはもはやLil' Wayneの領域に達している。

以下、一例「俺はアレン・アイバーソンのようにビッチたちをかわしてやる」「デートなんてしない、女はお持ち帰りするだけ」「憎まれる度にお金がもらえてたら、俺はカニエやジェイくらい金持ちになってるのに」「俺って君たちからしてみればジャスティン・ティンバーレイクだよね」……。

とは言え、「Eyes low like I'm Chinese, I should be with Chris Tucker」というラインはいただけない旨、アジア人としてしっかりと釘を刺しておきます。

4. Sexyy Red / Hood Hottest Princess

そういえば夏頃、『Pound Town (Spring Break Edition)』のMV映像をyoutubeで眺めて、そのあまりに明け透けな映像に呆然と何も出来ないでいると「Hard 90's Underground Hip Hop Compilation」という動画が自動再生され、そのあまりの落差に笑ってしまった記憶がある。

ではケツを振り平気で卑語をシャウトするSexyy Redはヒップホップの体系における異端者なのか?もちろんそうではない。

彼女のナスティで物怖じしない態度と自分に起こったことを叙述するだけでスムースな詩を作り上げる能力は本物だ。何より大声でセックスを歌い、誰に聞かれても気にしない、無謀なまでの挑発的態度は紛れもなく道徳観念を揺るがす力がある。

また、いくつかの補助線を引くことも出来るだろう。単調気味なラップを舌足らずにモゴモゴと発音しながら強烈なパンチラインで全てをかっさらう辺りなんかは本人が自称するように"Female Gucci Mane"だし、その悪夢的とも言えるビジョンは南部で最も偉大なMCのひとり、Gangsta Booのタフなスピリットを継承している。

3. Billy Woods and Kenny Segal / Maps

ここ数年でアンダーグラウンド・ラップ・ヒーローに上り詰めたブルックリンのBilly WoodsとトラックメイカーKenny Segalによる19年作『Hiding Places』以来のタッグ作。

ロックアウト期間後の多忙なツアー・スケジュールをヒントとして作られた本作では「旅」が一つの主題となっており、旅先でのホテルの一室や飛行機の中といった経験を語っている。

あまりラッパーらしくない旅模様の些細はさておき、ここでは旅の時間的・空間的な飛躍がWoodsの得意とする手法と同期している点に注目したい。

つまり、彼はあたかも意識の流れに身をまかせるように旅行先での断片的なイメージを拾い上げてライムしていく。そこには豊かな曖昧さが残されており、文学的なレトリックや過去の記憶など、物語が複雑なトランジットのように結びついている。こうしてライム主導のイメージの飛躍を重ねることにより、気づけばまったく別の地点へと飛躍しているのである。

なお、本作における彼の旅はブルックリンにおけるジェントリフィケーションを憂う『Kenwood Speakers』から始まり、ニューヨークでの生活をユーモラスに語る『NYC Tapwater』で一旦の幕を閉じる。ラストの『As the Crow Flies』では、旅を終えたWoodsが40代の2児の父として、生活感と共にアルバムを締め括るのだが、そこで聞くことが出来る、意外なほどストレートで力強い詩をどうか聞き逃さないでほしい。

また、Segalのプロダクションも前作同様的確で、統一性という点では一歩引くものの、煤けたジャズ・サンプリングの生っぽい質感を強調することにより、Woodsらしい世界観を作り出すと共に、単純な『Hiding Places』の続編とは異なるトーンを構築している。

2. Tisakorean / Let Me Update My Status

テキサス州ヒューストン出身、ポストtiktkokラップでブレイクしたラッパー/プロデューサー、TisaKoreanによるアルバム。

実に示唆的なタイトル、『Let Me Update My Status』で彼は時代を遡って00年代後半のHTMLサイトのイメージとmp3の圧縮された音像を引っ張り出すことで、ダンス・ラップの再構築を行っている。

ネタバレしてしまうと本人が語っている通り、この音楽は「Soulja Boyのビートとファレルっぽいフロウ」のアマルガムである(随所で聞かれるYOU!というサウンドエフェクトはSoulja Boyが埋め草としてよく使ってましたね)。

実際、最上のSoulja Boyの楽曲を借用した『StUnNA sHaDeS.mp3』、"Drop It Like It's Hot"時代のThe NeptunesビートとJust Blazeの分厚いシンセを組み合わせたような『uHhH HuH.Mp3』など、元ネタを隠すつもりはなさそうで実に明け透けとしている。

とは言え単なる過去の焼き直しではなく、過剰なパスティーシュの乱れ撃ちとともに繰り出される無垢な効果音と圧縮させたサウンドスケープは断片的・分裂的であり、これをトラップ・ビートに乗せることで、カットアップ感覚に満ちた現代的なヒップホップを作り出すことに成功している。

1. MIKE / Burning Desire

1年に1枚以上のリリースを継続的に続けているMIKEの音の探求は留まるところがない。もちろん、『Burning Desire』においてもこれまで同様、dj blackpower(MIKEの変名)によるジャズやソウル、ファンクといったブラック・ミュージックをミキサーにかけてグリッチをかけたかのような、スロウでくぐもった質感のビートは健在だ。

ただ、『Zap!』での切り刻まれたブラスやLiv.eを招いた『U think Maybe?』での甘いボーカル、『Set the Mood』で展開される実にスイートなサイケデリアなど、メロウでソウルフルなループが際立った印象を有しており、アルバム全体としてはニューヨークの前衛と評されていた頃からすると考えられないくらい、ポジティブな雰囲気を形成している。

実際、MIKEはこの『Burning Desire』で不安と苦闘、アイデンティティを巡る孤独な自問自答だけでなく、家族や友人など、親密な仲間たちとの交友が彼に力を与えていることも描いている。そしてそのことは、風変りではあるが前向きなエネルギーを感じさせる。例えば表題曲『Burning Desire』ではこの夏、彼が主催したフェスでのかけがえのない思い出が想起されるし、Earl Sweatshirtを迎えた「落下」のモチーフから始まる『plz don't cut my wings』においてもMIKEは「強くあり続けることに疲れた/歌のために嘘をつくのは嫌いなんだ」と自由連想的に人生における苦闘、そして希望を歌っている。

とは言え、やはり音楽的な素晴らしさを称揚したくなるアルバムではある。MIKEのスロウなラップは絶好調で、弾むビートの上で完璧なフロウを披露する『African Sex Freak Fantasy』や『THEY DON'T STOP IN THE RAIN』におけるタイトなライミングは、彼が生き生きと活力を持って人生に取り組んでいる様が何より率直に伝わってくる。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?