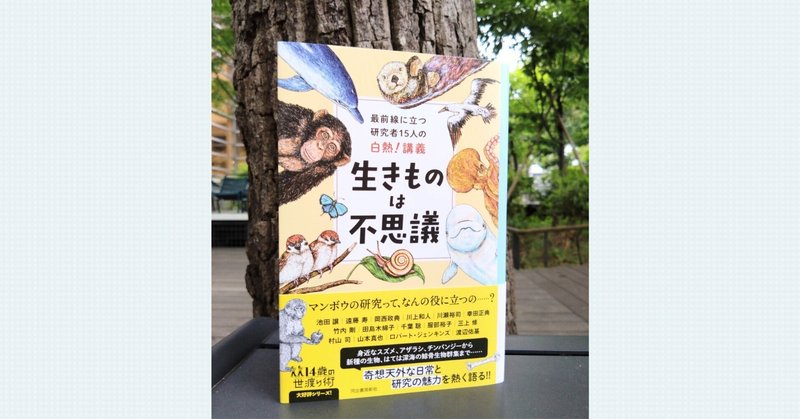

血沸き肉踊る『最前線に立つ研究者15人の白熱!講義 生きものは不思議』ーーアマミホシゾラフグ編

自分の本をつくるときにひとかたならぬお世話になった研究者さんや、取材でお話を伺ったことのある研究者さんが何人も書き手に名前を連ねているのを見て、即買いしました。

たとえば、アマミホシゾラフグの川瀬裕司さん。

わたしが『アマミホシゾラフグ 海のミステリサークル』という写真絵本をつくったとき、この魚の生態を研究している川瀬裕司さんには実に多くのことを教えていただきました。その川瀬さんが、本書のトップバッター。

アマミホシゾラフグのサークルは「生きものは不思議」を象徴するような存在ですものね。わかりますわかります(と、見知らぬ本書担当編集者さんに強くうなずいています)。

体長10センチのアマミホシゾラフグは、コンパスも定規も目印もなく、2メートルもの正円で、こんなに精緻な構造物を作ることができる。いったい、どうしてなのか? 絵本をつくった時点では、まだ何もわかっていませんでした。

この謎に、フグの行動観察や解剖の知見から答えることは難しい。

そこで川瀬さんは、生物の模様(パターン)ができるメカニズムを研究している近藤滋さんと共同研究を始めました。きっと、何かシンプルな法則にもとづいてサークルができていっているはず。

お二人の研究によって、サークルの作り始めからじわじわ規則的なパターンができていく様子をコンピュータシミュレーションで再現することに成功! 詳しくは本書に書かれています。

……と、ここまではわたしも知っていたんですが、目を奪われたのは、終わりのほうに書かれたこの一節。

この研究の総仕上げとして最後に行いたいのは、アマミホシゾラフグが生息している海底で、一定のアルゴリズムに基づいて砂堀り行動を繰り返すフグロボットにミステリーサークルをつくらせることである。

それは…! 見てみたい……!!

おそらく、奄美大島と加計呂麻島の間の潮の流れも大事な要素なのではないでしょうか。サークルの形と潮の流れの組み合わせで、中央部に産み付けられた卵へ新鮮な海水が補給されているのでは、と川瀬さんは推測しています。

だから、もし水槽に砂を運び込んでうまくサークルが作れるロボットを作ったとしても、そのロボットが実際に奄美の海底にサークルを作れるとは限らない。と私は推測しています。

久々に、アマミホシゾラフグに関する話でゾクゾクしました。

次回は、アマミホシゾラフグ以外の研究者さんのご登場について紹介します。ではまた、次の更新で。

読んで面白かったら、左上のハートマークをぽちっとクリックしていってください。すごく励みになります。noteに登録してなくても押せます!