功利主義の衝撃!「良い」と「善い」をめぐる話

学校の倫理の時間に、ジェレミー・ベンサム(1748-1832)によって提唱された「功利主義」という思想を知った。

その時の私は、

最大多数の最大幸福?

何を当たり前のことを言っているのだろうか?

より多くの人がより多くの快を得るのが最もよいなんて、あまりにも当たり前すぎる。

と思ったのだった。

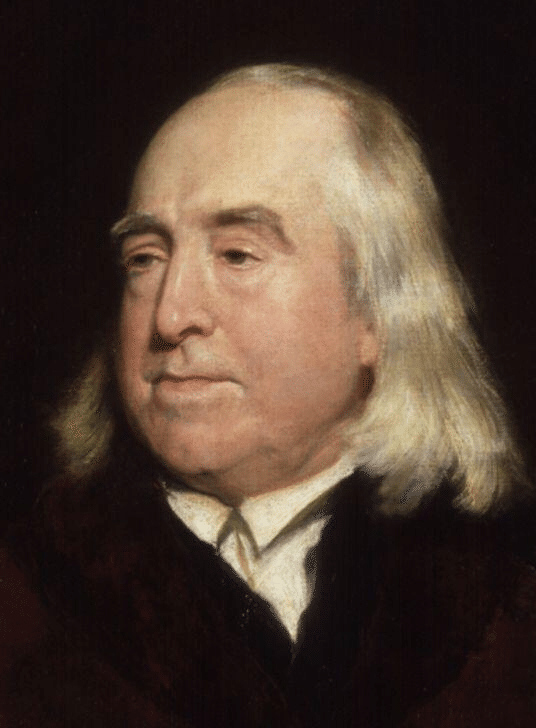

Henry William Pickersgillによるジェレミー・ベンサムの肖像

それから時は流れて、私はたまたま倫理学についての文章を目にした。

そこには功利主義についても言及があった。

ベンサムの功利主義では、快楽をもたらす行為が善であると考える。

こんな文章であったと思う。

私はこれに衝撃を受けた!

ベンサムのいう「よい」とは、

「良い」であり、かつ「善い」だったのだ!

私は「良い」と「善い」を分けて考えていた。

「現実的な行動原理」と「理想的な倫理原則」を分けていたといってもよい。

私にとっては、功利主義が「現実的な行動原理」であり、禁欲主義が「理想的な倫理原則」であった。

禁欲主義は善いが、実践には苦しみが伴う。

だから、容易に実現できないし、多くの人は実現したいとさえ思わない。

だから、

「現実の生活では功利主義に基づく行動をとりつつも、禁欲主義こそが善であることを信じることで、過剰な快楽に溺れることを戒める」

というのが、私の倫理であった。

一方、ベンサムは「現実的な行動原理」と「理想的な倫理原則」を分けていない!

快楽は善い!苦痛は悪い!だから快楽を追求しよう!

という「本気の快楽主義者」だったのだ。

彼が生きていたのは現代ではなく、18-19世紀のイギリスであることを考えると、

きっと世間から「相当ヤバい奴」と思われていたのでは、と思われてならない。

以外余談。

ベンサムは生涯独身であり、子どもはいなかったとされる。

自分の思想を世界中に発表するほどの自信があるにもかかわらず、自分の子孫が繁栄することは社会全体の幸福には繋がらないと判断したのだろうか。

その代わりに、ベンサムは一風変わった置き土産を地上に残した。

自分の遺体を剥製にして、生前と同じような服を着せて展示せよ

と遺言したのだ。

遺言はそのとおりに実行され、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンで現代に至るまで展示されている。ただし、頭は剥製化に失敗して生前の面影が失われてしまったので、蝋製のレプリカだという。

この処置に関するベンサムの主張を要約すると、以下のようなものである。

偉人の肖像画や彫像を見ることで、後世の人々は偉人の功績に思いをはせ、自分自身の仕事の励みにすることができる。ならば、肖像画や彫像ではなく『本物』を展示すれば、その効果を最大化できるのではないだろうか。

幸福の最大化のためなら自分の遺体をも活用する、その徹底ぶりを見ると、やはり「相当ヤバい奴(褒め言葉)」だったのだな、と感じる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?