シモーヌ・ヴェイユ『重力と恩寵』の読書ノート

高校には大きな図書室があって、私の一番好きな場所だった。岩波文庫や講談社の学術文庫がほとんど全部揃っていて、帰宅部だった私は、窓際に並んだ机で毎日のように本を読んでいた。

自分の背丈を超えて並ぶベージュ色の背表紙の中から、『重力と恩寵』という断想集を手にとったのは2年生の時だった。タイトルから難解な哲学書を想像していた。想像に反して、それは人の魂や、神学、ギリシャ悲劇、不幸、労働などのテーマについてのメモ書きをまとめたような本だった。読んだ当時のノートが残っている。

『重力と恩寵』はヴェイユの雑記帳(cahier)の抄訳で、われわれの内面にある抗えない自然な力、「重力」に抗う高潔な生にどうしたら到れるかという思索から始まる。

表題にある「重力」とは、私たちの内側にあって、抗うことのできない力のことを例えて言った言葉だ。このノートは第一次世界大戦の惨禍のなかで書かれた。そのため、次のような例があらわれている。

たとえばヴェイユによれば、われわれの行動にはエネルギーが必要で、そのエネルギーは高邁なものよりも、低俗なものからのほうが汲み出しやすい。「冬に、深夜一時から朝八時まで、配給の卵一個を手に入れるためになら、不動の姿勢で苦もなく立って待ちつづける人びとも、人命あるいは国を救うためには、そこまで忍耐づよくなるのに苦を覚えただろう(1章, 断章3)」。こうした法則が重力である。

私たちが物理的な重力にあらがうことができないように、内なる重力にもあらがうことはできない。敬虔なクリスチャンであったヴェイユは、ただ超自然的な力に救いを見出した。これが恩寵である。

極限の状況で、張り詰めた注意力のなかで、ごく一瞬だけ、ひとがこうした重力に抗するときが訪れる。ヴェイユはそれを信じた。

人間がこの世の法則から逃れうるのは、閃光のひらめく一瞬にすぎない。停止の瞬間、観照の瞬間、純粋直観の瞬間、心的な真空の瞬間、精神的な真空を受容する瞬間など。これらの瞬間を介して人間は超自然へと開かれうる。

20世紀の時代で宗教的かつプラトニズム的な思想を堂々と打ち出しているところで、ヴェイユの思考は特異だ。この思考は戦争の絶望のなかで、それをひたむきに見つめた結果から生まれたものだ。

晩年のヴェイユが宗教性を濃く打ち出すのは、戦間期という時代の闇に絶望したからである。戦争や貧しさという人間を押しつぶす力に、人はもう抗うことはできないから、逃げずにそれを受け入れ、その力を理解するしかない、だから私は生涯をかけ悲惨を理解し尽くしたい――そのような積極的なペシミズムがヴェイユの哲学の基軸にある。

『重力と恩寵』はヴェイユが遺した十数冊のノートからの抜粋で、他にもさまざまなトピックについて、40個ほどの章にまとめられている。いくつか好きなものを引用してみよう。

人間は利己主義者たらんとするが、利己主義者にはなれない。これが人間の悲惨のもっとも顕著な特徴であり、人間の偉大さの源泉でもある。

星辰と花咲く果樹。完璧な恒久性と極度のはかなさは、ひとしく永遠の感覚を与える。

知性で捉えられぬものは知性で捉えうるもの以上に実在的であることを、われわれは知性を駆使して知っている。

隣りあう独房にいるふたりの囚徒は、壁を叩いて意志を伝え合う。壁はふたりを隔てるが、意思の疎通を可能にもする。われわれと神も然り。あらゆる隔離は一種の絆である。

見てわかるとおり、ヴェイユの言葉は多くの場合、力強く、命令的で、極端に断言的である。なぜだろうか。ヴェイユの『カイエ1』の月報で、フランス文学者の酒井健はこの点を指摘している。

書き残された文章を見る限り、ヴェイユは懐疑の人というよりは断言の人である。杭を打ち込むように彼女はノートに強い断言を記していった。その言い切りの文言はカリスマ的な迫力を持ち、読む者を魅了する。

シモーヌ・ヴェーユ『カイエ 1』「月報」所収。みすず書房、1998。

一方でヴェイユの言葉は互いに矛盾しているものや、必ずしも妥当ではないと思われるものもある。ヴェイユは書くものに対して徹底的に厳密であろうとした。それにもかかわらず、なぜこのような形式になったのか。

そもそも私たちの思考には、かならず盲点がある。眼球の中に視細胞のない部分があるように、私たちの思考の中にも、必ず自分では追えないところがある。ヴェイユはこの空無に抗うのではなく、逆にその空無に身を置いた。

つまり、思考できないところは、思考できないままに残したのだ。思考することのできない領域。この領域に私たちは触れることができず、ここに触れようとした途端、それは「もはや物的な権威に変質し空無それ自体ではなくなる」(同前) のだ。この領域は、神秘として手付かずにするしかない。いわば神の領域なのだ。そしてヴェイユはこの領域から真理を汲み出そうとした。そのためには、ごく瞬間的な確信に身を任せるほかなかった。

ヴェイユの断言の無秩序は、彼女がこの瞬間的な確信の純粋さを追いかけていたことによる。彼女の強い文言に見られる論理的一貫性の欠如は、空無の欲望に従って自己滅却の光輝を一貫して厳密に追求していた彼女の振る舞いの航跡なのである。

ヴェイユはこうした方法ですべてを記述しようとした。だからこそその言葉には異様な力が宿っているように思われる。私がはじめてこの本をめくったのは、これを手に取った日、駅のベンチに座って電車を待つ間のことだった。図書館の本だったので、二週間後には返さなければいけなかった。この本はこれからも必要になる本だ、と直感して自分のものを買った。

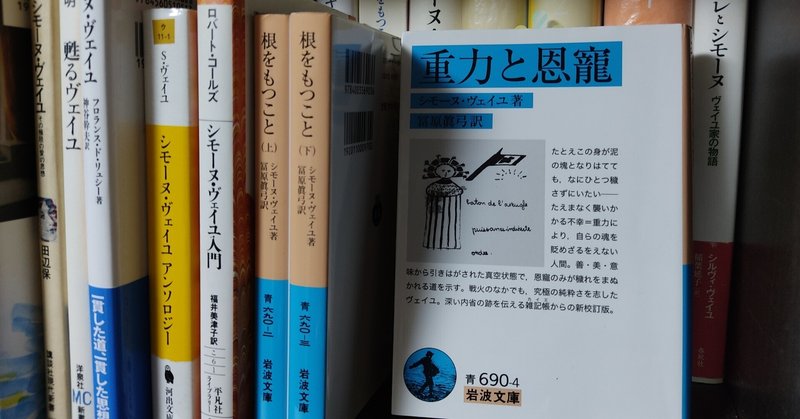

それから本棚にヴェイユの本が徐々に増えていった。『重力と恩寵』はなかでも特別な本で、事あるごとに手に取っては読み返している。読み返す度に、それまで見逃していた断章が現れる。人生で大事な本は何ですか、と問われたら真っ先に挙げる本だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?