列車は右から左へ走っている-舞台少女に吹く風とその立ち位置-

この記事は、2022年10月10日に頒布された有志による劇場版スタァライト考察合同誌『舞台創造科3年B組 卒業論文集』に私が寄稿した原稿を、Webで読む用に手直ししたものです。

リンク:劇ス卒論合同 (saboteng23.wixsite.com)

Webでの公開にあたり、図の挿入位置等が書籍版と異なっている場合があります。また、書籍版には全部で99本(本原稿含む)もの熱い論文が掲載されておりますので、興味があればぜひお手にとってみてください。

1.はじめに

劇作家、別役実はその著書の中で、

舞台には、 上手から下手に風がゆるやかに吹いている。 (……) 上手 から下手への動きは、風にそのまま従うものであるから、いわば 「順路」 であり、 下手から上手への動きは、 風にさからうものであるから、 その 意味では 「逆路」 ということになる。1)

と語っている。 また舞台演出を作品に応用するアニメ監督、富野由悠季は、

(……) 映像における左右の一般的印象は、 我々の心臓が左側にある ことから決まっているのです。 (……) ですから、 観客であるかぎり、 右にあるもの、 右から現れるものについては “そうだよね” と受けいれられるのです。2)

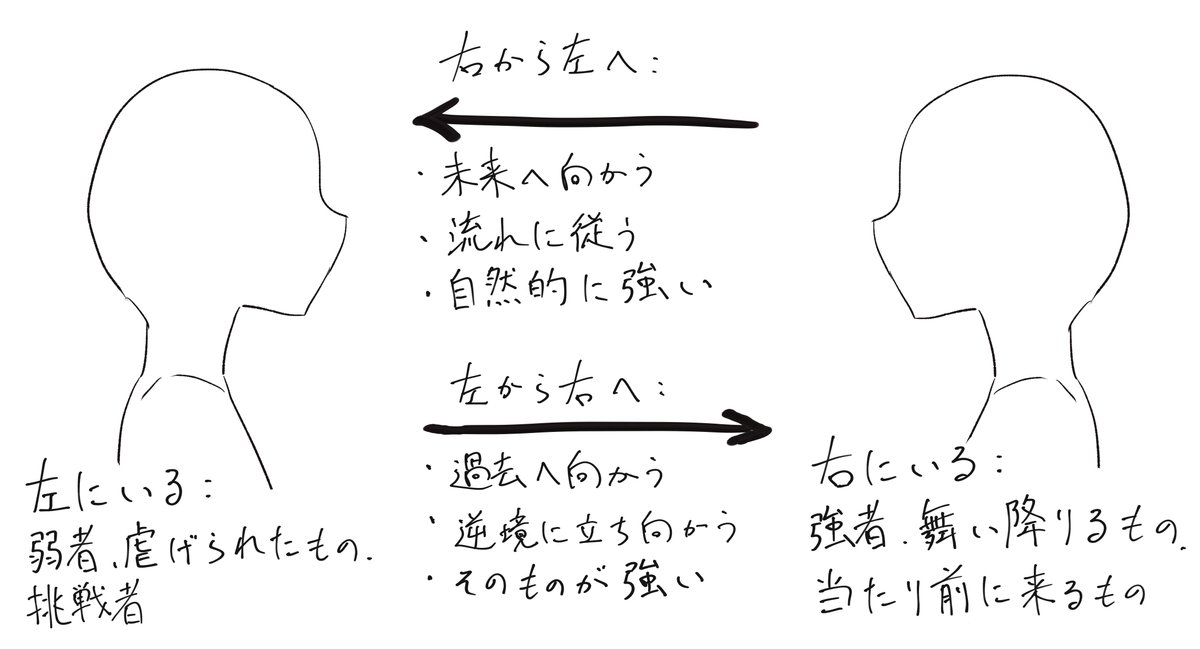

と書いている。「上手」とは観客から見て右側、「下手」 とは左側を表す舞台用語だ。 つまり、 演劇の要素を映画にも適用し、 大雑把に表現すると 「右から左へ流れていくものは自然に見える」ということである。さらにこれを発展させると、画面の右側は過去、左側は未来という解釈ができる 3) 。 富野の提唱する方向性の印象 4) と合わせ、 視覚表現における左右配置、 およびその向きについては、図 1 のようなことが言えるだろう。

当然、 これが絶対ではなく、 俯瞰や呷りなどのアングル、 被写体のサイズ、 速度などによって印象はさまざまに変化するが、 おおむね上記のような法則である。

TV アニメ 『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』 (以下、 TV 版) を引き合いに出すと、 作中作の 『戯曲 スタァライト』 におけるフローラとクレールの立ち位置はまさにこれである。 星摘みの塔を登った 2人の立ち位置はフローラが右、クレールが左。 そして同様に、ひかりを追いかけた先で行われた 「星罪のレヴュー」 では、 フローラ役であり主人公たる華恋は右、 クレール役であり囚われの身となったひかりは左。 こういった立ち位置の設定や移動方向による役割の表現は、『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト』 (以下、 本作) においても感じられる。 一見作り手のセンスのみに立脚していると思えるような独特な作風の本作でも、 実際には驚くほどセオリーを守った演出をしているのだ。

この文章では本作における画面配置に主眼を置き、 図 1 の原則へ当てはめながらストーリーを追いかけてみたい。それにより、 本作が 「映像における原則」を遵守し、 演出的に筋の通った構造をしていることを示す。

2.『遙かなるエルドラド』稽古シーン

本作でも特に情報量の多い重要なシーンである。 まず、 部屋の中央に置かれた足場を上から見ると、 ポジションゼロのような T 型になっている。 そしてその足場の左に華恋、右に純那が立っている (図 2)。

アレハンドロ役の華恋は純那扮するサルバトーレへ画面の左から右に詰め寄り、 なぜ征ってしまうのかと詰問する。 この場面での純那はサルバトーレであると同時に、 ロンドンへ帰ってしまった神楽ひかりでもある。 過去を振り返るようなセリフを喋りながら、 華恋が徐々に階段を上っていることに注目したい。 ひかりに拘泥しながらも、 舞台の上では自然と高みへ向かっていき、 最後には頂上で膝をついてしゃがみ込む。 TV 版で主役を掴みポジションゼロに立ったが、 そこから動くことができずに向かう先を見失っていることの示唆である 5) 。

では、 純那のほうはどうだろうか。 上手に配置されていた彼女は華恋に押され、 階段を後ずさりながら完全に地面へと降ろされてしまう。 華恋の演技に拍手が送られてなお、 主役を食われたことを特に意に介する様子もない。 階段の下、 ポジションゼロの外、 表情、 立ち姿、 すべてが彼女の舞台少女としての現状に疑いを持たせる。 華恋の現状を見せると同時に、 純那の受け身な姿勢も把握させる巧みな構成である。

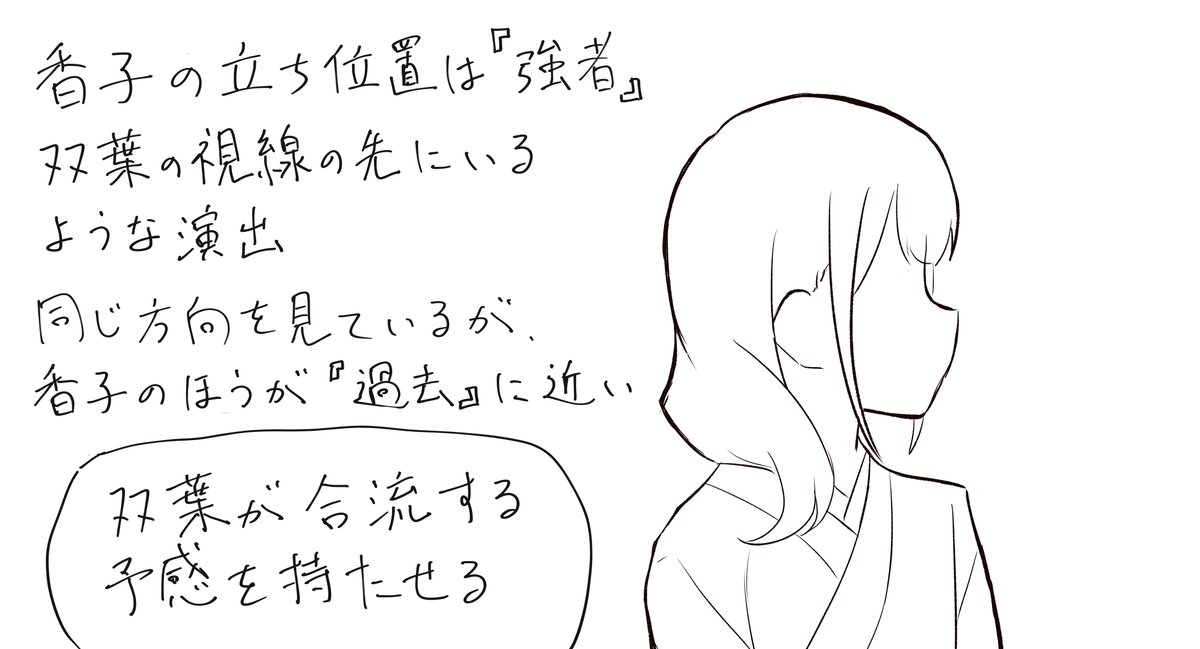

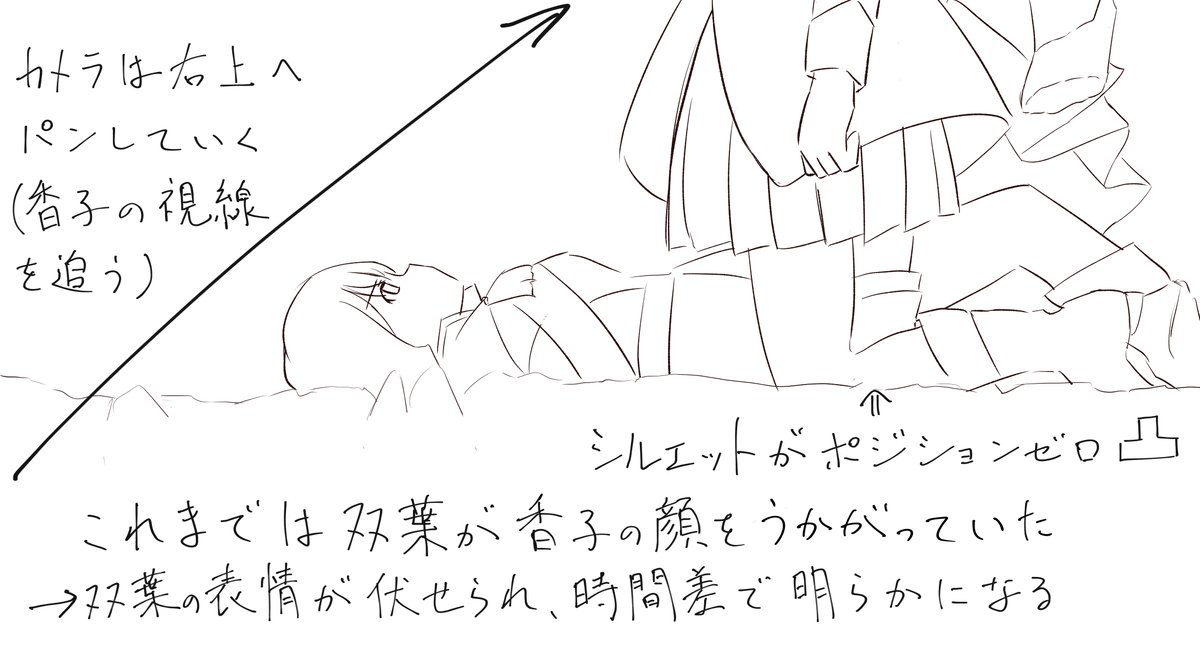

そしてカメラは舞台の外にいる者たちに向けられ、 次に双葉の姿を映す (図 3)。 ここでの双葉の立ち位置は完全に下手側で、 光の差す方向=上手側を見ている。 この位置関係により、 双葉が上手側へと移動することが期待される。

次のカットでは双葉の視線を受けたかのように香子が上手に登場する (図 4)。 下手側にはひとり分のスペースが空いており、 双葉が合流するのではないかという示唆のように思える。 しかし 香子の目線は 100%上手側に向けられており、 双葉を見ていない。 そして双葉よりも画面の右に近いことで、より過去に近いという発想ができる。 これが 「怨みのレヴュー」 へと繋がっていく。

そしてカメラは稽古場に戻る。 最後のカットで観客に気づいた華恋は初めて画面の左を向いて笑顔を浮かべる。 観客という存在によって、 未来へ向かう流れが作られていく。

3.皆殺しのレヴュー

本作のキーワードのひとつである 「列車」 が最初に登場するシーンである。 地上からトンネルへと入っていく列車は、 画面の右から左へ走っている。 つまり、「上手から下手に吹く風」に乗り、未来へと向かっている。 本作に登場する列車は基本的に左へと走っており、その逆はほとんどない。 「皆殺しのレヴュー」 にお ける列車は特にわかりやすい。列車の右側にスポットライトが配置される関係上、列車(線路)そのものがイマジナリーライン 6) を形成し、カメラがそれを飛び越えることなく、画面が展開していく。

その理屈で 『ki-ringtrain』 と同時に転がり込んでくる謎円盤を考えてみよう。 円盤は車両前方からドアを開けて登場し、 99 期生の視線をたっぷり浴びながら後方へと転がっていく。 この時、 画面上で円盤は右から左へ移動しており、 全員が強制的に下手側=未来の方向を見ることになる。 すなわち、 列車の進行方向から現れた円盤 (運命の車輪とも取れる) が全員の視線を未来へと向けている。 「列車は必ず次の駅へ。 では舞台は? 私たちは?」 という質問の前フリであるともいえる。

そしてついにレヴューである。 突如として変形する車両、 心臓を鷲掴みにするようなメロディ、 そして一瞬の無音にナイフのように差し込まれる 「ワイルドスクリ────ンバロック開幕」 のテロップ。この構図は本作渾身のカットであると確信する(図5)。

まずテロップ。 通常、 映画のテロップは画面下に横書き、もしくは左右どちらかに縦書きするのが当然である。 画面上部に配 置するのは優先順位として最も低い 7) 。

しかし、 このカットでは上部に配置されたテロップが逆に大場ななの得体の知れなさ、 地下劇場ではなく列車が舞台と化した違和感を存分に引き立てる効果をもたらしている。 さらに注目すべきは、 異様に引き伸ばされた長音符号である。 「ワイルドスクリーンバロック」 という単語自体は 『劇場版再生産総集編 「少女☆歌劇 レヴュースタァライト ロンド ・ ロンド ・ ロンド」』 において既出だが、 その一部のみが不自然に長く、明らかに異質なことで、 違和感をさらに際立てている。

そして長音符号がちょうどななの頭上に配置されることで、 記号と足元のバミリに挟まれたななの姿に注目させると同時に、 地下鉄の閉鎖感を強調している。

この後の流れを追おう。

1. まず、99 期生の乗る列車と並走する別の車両が現れ、スポッ トライトが点灯する。 そして 99 期生の方へななが飛び込んできて最初の殺陣が開始される。

2. ななは列車の後方へ向かいながら戦う。 最後尾にたどり着くと新たな列車が輪 (本差)を運んでくる。

3. ななは再び列車前方へ向かいながら戦い、 4 人を倒したところで列車はトンネルを抜ける。 列車は夜空とビル群をバックに走り続ける。

4. 真矢がななの投げかけに対し、 「舞台と観客が望むなら、 私はもう舞台の上」 と応える。 直後に列車は再びトンネルへと 入る。

(……) あなたがそのように動くことによってその空間は、 いわば 「あたためられ」 たのであり、無機質の 「死んだ空間」 から、息を吹きこまれ、 有機体としての 「息づく空間」 に、 変えられたのである。 8)

舞台空間は、 演者が動くことで広がりを見せ、「息づく空間」 になる。 ここで言う 「広がり」 とは、 演劇において「舞台空間」はそれ自体はただの物理的空間に過ぎないが、 優れた演者の立ち居振る舞いによって秩序立って見えてくる」 現象である。 つまり演者の動きが、その空間を観客がすんなり受け入れる結果を招く。 本レヴューでは、ななという演者が動くごとに、 列車が登場したり夜景に転換したりして空間の広がりが生み出されている。 現実の舞台で言う 「あたためられた」 空間は、本作においては舞台装置という形でダイナミックに姿を現していく。 まさに、大場ななはこの空間の主なのである 9) 。

しかし、 流れが 4 に至ると様相が一変する。 真矢の発言により、 ななが広げていた空間は再び閉塞する。 演劇における主と従は目まぐるしく変わっていくのが普通であり、 真矢はその場の主であるななに待ったをかけることができたのだ。 その結果として、 なながビルの遠景にまで息を吹き込んだ舞台空間は、 一旦もとのトンネルへ戻ることになったのである。

構図の詳細を確かめるため、 3に戻りたい。

ななが目もくれないまま、 立ち尽くす純那の上掛けを落とすシーンである。 それまではカメラが列車と同期して移動していたため、 列車の上を疑似的に (動いていない) 舞台の上として見ることができていた。 つまり、 カメラがキャラクターに焦点を合わせてその動きを追う(パンする) か、 固定した画面内でキャラが動くに任せるかが比較的はっきりしていた。 しかしここではかなりテクニカルな画面作りをしている。

最初、 ななが上手から登場した時はカメラがななをフォローしているが、 純那に近づき、 上掛けを落とすあたりではカメラのス ピードが下がっている。 そして純那が膝をついた時にカメラは停止し、 ななは下手からフレームアウトしていく (図 6)。 つまり、 ごく自然にカメラが追う対象がななから純那に遷移している。

この一連のカメラワークによって、 舞台の主が純那に移り、 「ななに見捨てられた、置いて行かれた」 純那という構造が一層強調されている。 『ki-ringtrain』 の円盤のシーンとは違い、 純那は目で追うことすらできていない。

猛スピードで過ぎゆく背景も、 取り返しのつかなさ、 事態の苛烈さを仄めかしている。

皆殺しのレヴューは、 TV 版の地下劇場から離れ、なおかつ本作で最初のレヴューであるという重要な役回りだったが、見事に卓越した演出を見せてくれた。

4.怨みのレヴュー

怨みのレヴューでも皆殺しのレヴュー同様、 空間の広がりが取り入れられている。

まず密室である賭場をデコトラが破壊し、 双葉と香子が外に出て、 全身を声にするようなやりとりを交えた殺陣を見せる。 そして、 再度密室 (セクシー本堂) に移動し、 今度は息が詰まるような舌戦。 そして最後にはデコトラとともに清水の舞台の上へ移動する。 この空間自体が変動するダイナミズムは、 皆殺しのレ ヴューで確認した通り本作の味であり、 怨みのレヴューにもそれは表れているといえる。

左右配置はさらにわかりやすい。 賭場のシーンでは、 苛立ちを隠しきれない壺振りの香太夫が左、 見届人として悠々と自然に立ち振る舞っている鉄火場のクロが右。

そこへ双葉のデコトラが突入し、壁を破壊する。 仁義切りの後、 香子は右側へ逃げ、 双葉はそれを左から追う。 この香子が右、 双葉が左での殺陣は、 TV 版第 6 話とちょうど立場が逆である。 その時は双葉が右から香子を追い詰めるような動きをしており、 「約束のレヴュー」 のテロップが提示された瞬間に立ち位置が逆転し、 香子が右から双葉の上掛けを落とした。

本作ではちょうど鏡合わせのように逆の経緯を辿る。 セクシー 本堂までは、 香子は右から双葉を " 口 " 撃するが、 デコトラが並ぶ清水の舞台では、双葉が右に立ち、初めて本音を吐露する。

最終場面、 デコトラごと2人が落下したのちには双葉が右から香子に跨っており、 右と左の位置関係+上下の優位性までが合わせ技として機能している。 さらに、 カメラは双葉の顔より下側 から香子の視線を追うようにパンする。 それによってようやく双葉の表情が見えるようになる (図 7)。 この画面において双葉は一種の神秘性を帯び、 より魅力的に描かれることに成功している。

5.競演のレヴュー

舞台はスタジアムである。 まひるは右から左に行進しながら登場する。大量のスズダルキャットを引き連れていることで、より「否応ない流れ」 を感じられるようになっている。

まひるが上手から流れに乗るようにも見えるが、 このレヴューの序盤はまひるが左、 ひかりが右の配置で進む。 例えばまひるからの一撃を、 ひかりはバク転しながら右へと逃げる。 一見するとまひるが優勢だが、 実際には 「華恋と向き合おうとしていないひかり」 という大きな困難へ立ち向かっている。 このシーンにおいての挑戦者はまひるであり、 強者だが逃げ続けているのがひかりである。 連続してオリンピック競技がモチーフとされていく シーンでは、 2 人の立ち位置は左右入れ替わりながら展開していく。

しかしひかりの上掛けが落とされるシーンからは、 完全にまひるが右となり、 ひかりが左へ逃げるという構図が徹底される。 また、「空間の広がり」 という観点から見ると、これまでの 「最初に広がっていく」 演出とは異なっていることに気づく。 天井のない青空の下のスタジアムから夜へ。 そして地下の舞台裏、 エレベーターと、 どんどん閉鎖的な空間へ追い詰められていく。 ひかりの焦り、 混乱が伝わってくるような舞台の変化である。

だが再びスタジアムに戻り、夜が明けてからは、 同じ立ち位置でもまったく印象が違う。 まひるは強者ではあるが、 ひかりの背を押すポジションであり、 風を吹かせる存在である。

まひるの手から、 金メダルに加工されたバッジがひかりの首にかけられ、 まひるはひかりの髪を首掛けリボンに通すようにバサリと広げる (図 8)。 この瞬間、「上手から下手に向かって吹く風」 がまひるによって生じている。

そしてそれを追い風とするように、 ひかりはトラックを右から左へ走る。 ひかりが地下へ降り、 まひるが聖火台を見上げている構図は、 各々が確かな目標を見つけていることを教えてくれる。 2人は異なる場所へ向かっており、 それも一見正反対に見えるが、 その心が通じ合っていることは一目瞭然だ。

6.狩りのレヴュー

「狩りのレヴュー」 は一連のレヴューの中でも特異な一戦である。

開幕、 純那は上手に立ち、 左を向きながらセリによって舞台へと上がってくるが、 学園をバックにしたシンメトリー構図によって 一旦舞台の主が移り変わる。 聖翔音楽学園を模したセット、 吊り下げられた巨大な刃物、 天井から天地逆にそびえる灯台のよ うな塔。 これらシンメトリーに配置された舞台セットはその強固さ を観客に印象付け、舞台を用意した人間の執着を想起させる。

次に提示されるのが、 「大場映画株式会社」 のスクリーンに大映しにされた純那の顔と、 上手から登場しながら口上を述べる 大場ななである。 スクリーン上の純那が、 首から上、 すなわち、 生首を模したとも取れるような切り取られ方をしていることに注 目したい (図 9)。 まるですでに介錯を終え、首だけになったとも見える構図である。 表情も台詞も実際の地下鉄シーンとは違う。 これは、 大場ななの目を通して切り取られた星見純那なのである。

その純那の姿を自らの体で遮り、 ななは画面中央で刀を閃かせる。 この時の口上は、 「君、死にたもうことなかれ」 である。 切腹を要求しているようで、 言葉は矛盾している。 照明が赤くなる一瞬、 映画が映写されていた壁が変形し、 屏風となる。 それに伴い、 純那の顔も奇妙に歪んで映る。 画面が切り替わると、 三方の前に正座した純那、その上手背後に介錯人のななという構図へ変わる 10) 。

この一連の場面は 「ねじれ」 に満ちている。

・ 口上が矛盾している。

・ 純那の表情が電車のシーンとは微妙に変わり、 生首のように切り取られている。

・ スクリーンが屏風に変形すると、 純那の顔がそれに合わせて歪む。 以上のような 「ねじれ」 を示すシーンは、 大場ななの複雑な心境の発露なのかもしれない。

最後にこのシーンの大きな特徴である赤いライトについて述べる。 演出意図としては、 雰囲気の冷ややかさを伝える、 血飛沫を連想させるなどという効果があるだろうが、 暗室のイメージも あるかもしれない。 暗室は写真のフィルムを現像するための部屋だ。 つまり、 過去を切り取るための空間である。 記録することにこだわり続けた大場ななが、 純那に自らの恥を直視させるための空間が、 この暗室なのだ。

さて、 場面が切り替わりカメラは聖翔音楽学園を模したセットに囲まれた屋外に出る。 狩りのレヴューが開幕し、 純那は右から左へと矢を射掛ける。 基本的に純那は上手に位置したままななへ攻撃を続けるが、 最後に巨大矢を一刀両断にされたところで様相は一変する。

ななが純那に覆いかぶさり、 一方的にポラロイド写真を撮るシーン。 怨みのレヴューを彷彿とさせるが、 漂う空気は完全に逆方向である。 そしてここから 2人の位置関係は反転する。 足で三方を差し出すななは上手、 打ちひしがれる純那は下手になる。 純那に背を向け、 右へと立ち去るななの背後に空間が空けられているのにも技巧を感じる。 こういう配置だと、 観客はその空間が埋められるのを期待したくなる (図 10)。 図 4 に示した、 『遙かなるエルドラド』 稽古シーンの香子と同じ理屈である。

このシーンに至るまで、 純那が積極的に移動したのは、 ななから逃げ出した時だけだったことを思い出したい。 登場時はセリの上に立っていただけ。 フープからの狙撃では、 あくまでカメラがパンしていただけで、 純那自身は動いていない。 押し倒された 時も抵抗できず、 立ち去るななに何もできず、 三方の前で泣きじゃくるしかなかった。

その純那が、 次のシーンでは自分の足で立ち上がりながら口上を口にする。 下から上へ立ち上がる動きはもちろん上昇、 再起、 復活を暗示するが、 それ以上に、 舞 (小刀) を突き出す動きが白眉である。 奥から手前への動きは強い勢いと迫力を表 す。 純那は本作の口上シーンで最もカメラがアップになったひとりだろうが、 この動きによって感じる力強さは一線を画している。 もちろん、 演出だけですぐにななに勝てるわけではない。 それ でも、 舞台は純那を主とし、 次のステージに移る。

巨大な三方のようなステージ上で刀同士の殺陣が繰り広げられたのち、 倒れる純那と仁王立ちするななのカットは実に巧み である (図 11)。 上手かつ立っているななと、 下手で倒れ伏し ている純那。 それだけではなく、 ななは奥側=立ち塞がる存在で、 純那は手前側=入り口にいるという暗示、そして地面自体 も傾いていることで、より上下の関係が強調されている。 さらに、 上方から吊り下げられている刀はすべて純那の方へ切っ先を向けているし、 スモークすら右から左へと流れている。 画面上のすべてが、 純那を嫌っているのだ。

この先も同様に純那は下手から斬りかかるも、 あっさりといなされて倒れてしまう。 しかし、純那が舞を再び握り締めたシーン、 ここでは、スモークは左から右へとなびいている。 最初に純那に味方したのは、 スモークなのである。

そしてななを後退りさせ、 踏み出した一歩がポジションゼロに至った時、 スポットライトが純那を照らす。 舞台が両断され、 ななを下方へと追い落とす。

一連の流れにおいて、 やはり基本的に純那は下手に配置されている。 他のレヴューの勝者が上手に配置されているのとは逆に、 純那は 「立ち向かうもの」 としての立場を与えられて勝利 したのだ。

このシーンではななを追い落とすと同時に舞台セットもが落下している。 本作にたびたび登場し、 各レヴューでも必ず使用さ れている落下のモチーフ。 落下は TV 版第 1 話からずっと、 愛城華恋が舞台へ飛び込むことの表現、 新生への布石であった。 同様に、 純那の意志が大場ななに用意された舞台セットを破壊するシーンによって、 新生を表現したのかもしれない。

最後に、 レヴュー後、 ななと純那の 2 人が別れ道をそれぞれ進むシーン。 一見ななが上手、 純那が下手の配置に見えるが、 それぞれ右と左へ歩いているため、 舞台の追い風を受けているのは純那である。 ななは 「上手から下手に吹いている風」 に抵抗を受けながらも、 純那とは逆方向に進んでいく。 前述したのと同様、 上手方向への退場だが、 ここでは 「逆風の中を耐えながら、 別れを選ぶ」 というニュアンスが大きく出ている。

7.幕間

「魂のレヴュー」 に言及する前に、 ひかりが電車の終着点でキリンと会話をしているシーンに触れたい。 キリンは舞台で言うところの 「下手七三」 (舞台を 10 分割した時、 下手側から 3 割 の位置) に立ち、 上手側を見ている。 線路とプラットホーム、 雲の流れ、 夕日の光、 すべてがキリンへと収束している。

キリン炎上後、 またも落下のモチーフが提示されたのち、 愛城華恋が歩んでいるレールが燃え上がる。 天上のひかりと地上の 華恋はこの時擬似的に繋がれ、 「華恋が右、 ひかりが左」 の構図が復活している。 2 人を繋げたのは、 画面後方に映っている 東京タワーであると同時に、 身を捧げたキリンである。

8.魂のレヴュー

楽屋裏で真矢とクロディーヌが 「あにまるウォーズ」 で対戦しているシーンからスタートする。 化粧台があるため、 必然的にイ マジナリーラインが定まっており、 真矢が上手、 クロディーヌが 下手である。

それぞれが鏡に映った姿を見せながら、 クロディーヌが真矢に語りかけているが、 もし実写ならカメラが鏡に映り込んで難しそうなシーンである。 「鏡に映った姿」 というのは本人であって本人ではない。 この後の、 真矢が見せる 「無限の私」 にも繋がる 布石だ。

画面が切り替わり、舞台は劇場であることが示される。 ついで、 「ACT Ⅰ 序章」 のテロップが画面中央に当然のように表示され る。 「ワイルドスクリーンバロック」のテロップに比べると、ポジションゼロの T 字を中心とした文字組みは、 一種の安定性と主張を感じさせる。

舞台人に扮した真矢は初めから舞台に立っており、 上手から登場した悪魔役のクロディーヌが声をかけることで、 登場人物と しての存在が重みを増していく。 そしてこれ以降しばらくは、 ク ロディーヌが上手側として進んでいく。 特筆すべきことに、 殺陣のシーンでは真矢は下手側である。 ここで真矢は剣を左手で握ることによって、 観客側に体を開くことを可能にしている (図 12)。演劇の序盤において、その姿をできる限り印象付けるには、左手で剣を持ち、 体の正面側を観客席に向きやすくするのが早道である。 客席の存在、 舞台セットの生っぽさ、 作中作の演技 などといった要素から、 「魂のレヴュー」 は、 すべてが 「プロの 演劇」 という印象を受ける。

観客席は空っぽでも、 やはりこれは 「悪魔と舞台人の演劇」 なのだ。 悪魔のステッキを左手の剣でいなし続け、 空間が 「あたためられた」 ことで、 舞台セットがせり上がり、 舞台は次のレベルへと向かう。 この時すでに真矢の剣は右手に移っている。

白鳥のような純白のドレスに衣装替えした真矢は、 鳥の姿を模した魂の器の下で、 クロディーヌを見下ろす。 明快すぎる 「圧倒」、 「格上」、 「天上人」 のイメージである。 この時点ですでに 観客席に意味はなく、 舞台は我々のよく知る 『レヴュースタァライト』 特有の 「アニメにしかできない」 演出へと近づいていく。

『神曲真演 ウロボロス 美しきは人か悪魔か』 をはじめとする シーンでは、 クロディーヌは上手側ではあるが、 その後階段上 で真矢が見栄を切る時には、クロディーヌは膝をついている (図 13)。

また、ここで 1 つの事実を述べたい。 天堂真矢は、シンメトリーを味方につけている。 真矢が主導権を握って以降、 前述の階段上の構図からこの後のさまざまなシーンに至るまで、 左右対称の構図がたびたび現れる。 これは彼女の完全性を表すと同時に、 非人間性を示している。

額縁が降り注ぐシーンでは、 鳥の彫像、 巨大な額縁、 階段、 スポットライトがシンメトリーを形成している。 そして満を持して 真矢は階段の上、 上手からクロディーヌの星を弾き飛ばす。 背景の額縁も 「上手から下手に吹く風」 に乗っており、 上下左右 すべての空間が、 真矢がこの瞬間の主役であると語っている。

だが潮目が変わるのは、 ポジションゼロへ突き立てた剣が弾かれるところだ。 「確かに、 星は弾いたはず」 と戸惑う真矢の立ち位置は、 画面上手から 3 割あたり。 背後の鳥も中央ではなく、 上手から 6 割あたりとずれ込んでいる (図 14)。 前のカットを考えると、 ただカメラがズームしただけではこのズレはあり 得ない。 意図的な 「ねじれ」の表出である。 シンメトリーは崩れ、 舞台の主が揺れ動いている。 天堂真矢の完全性、 非人間性に陰りが見えている。

そして、 クロディーヌの口上シーンである。 これまで真矢のものだった鳥を背景に戴き、 真矢のお株を奪う見事なシンメトリー を形成している。 この直前、 クロディーヌが剣を自らに突き立てるシーンでは、 スポットライト、 立ち位置、 姿勢が斜めになり、 アシンメトリーを作っていたのとは対照的だ。 レヴュー服へと切 り替わった瞬間、 ある意味真矢を否定する口上を言いながらも、 構図は真矢をリスペクトしているような形になっていることに注目したい。

それを受けた真矢の口上はさらに力強いシンメトリーである。 立ち上る火柱、 ステンドグラスを含む十字架の舞台セット、 背後に立てられた如来のような後光。 とどめに、 「ワイルドスクリ────ンバロック ④」 のテロップである。 皆殺しのレヴューで は不気味さをはらんでいたテロップだが、 ここでは真矢の勢いを後押しする一部のようにも見える。 クロディーヌの画面がシンプルだっただけに、 これだけの舞台セット、 テロップが周りを飾り立てているという点で、 天堂真矢はどこまでもクロディーヌに対抗心を持っているのだとわかる。

最終幕、 「ACT Ⅳ 私たちは ともに、」。 ここに至ると、 もはや画面構成や立ち位置などという論理が通用しなくなってくる。 これまでのレヴューとは比べ物にならないほど存分にカメラがパンし、 空間を自由自在に使ったダイナミックなアクションが繰り広 げられる。 2 人の位置は入れ替わり立ち替わり移動し、 主と従は不安定な独楽のように暴れ、 空間は薔薇を舞わせる。

そして、 クロディーヌはとうとう真矢の星を落とす。 階段でのやりとりをなぞるかのように、 今度は下手から上手へと剣が届くのだ。

最後の 「私たちは、燃えながら、共に堕ちていく焔」 のシーンは、 魂のレヴュー最後のシンメトリーな画面であるが、 線対称ではな く点対称である。 2 人の間で結ばれた約束を示す契約書と、 繋がれた手を中心として 2 人が対称的に配置され、 なおかつ傾 いだ十字架の影によってあえて完全性を失わせている (図 15)。

TV版最終話、華恋とひかりが並んで仰向けになってのポジショ ンゼロシーンと重なるが、 こちらは点対称であることで、 上下 のイメージがなく、 より浮遊感を感じる。 また、 これは華恋とひかりも同様であったが、 互いに利き手を繋いでいる。 全力のレヴューを戦い抜いた後の、 互いを讃える握手とみなしてもいい かもしれない。

9.愛城華恋回想

回想は適宜バラバラに挿入されているため、こんなところになってしまった。

華恋の回想シーンについて、 まず思い至るのが天候である。 かなりの割合で雨が降っており、 13 年前の初めての出会いからして、 2 人は母親の差す傘に入っている。 古典的にいえば、 雨は登場人物の心境が暗くなっていることの表現である。 しかしながら、「恵みの雨」 という表現もあるように、愛城華恋の過去が、 現在の愛城華恋に恵みをもたらすことの布石であるともいえる。

第 1 章で述べた通り、 華恋とひかりが画面に映っている時は基本的に華恋が上手、 ひかりが下手に配置されている。 出会いの瞬間からこれは動いておらず、 まるでずっと舞台の上にいるかのようである。 フローラとクレールの立ち位置もまったく同じであり、 上手にいる主人公という属性以上に、 「いつかスタァラ イトする」 という運命が、 すでに 5 歳の頃から刻まれていたのかもしれない。

もっと言うならば、 「舞台に吹く風」 の下手側にいるのはひかりであり、 上手側にいる華恋を経由して風が届いている。 華恋は確かにひかりがきっかけで舞台の世界へと入ったが、 むしろ ひかりのほうがその影響を強く受けている、 舞台の風下にいることを余儀なくさせられた、 という受け取り方もできる。

さらに 6 年前、 『青空の向こう』 出演シーンになると、 より「舞台の上」 にいることを意識させるような演出が見られる。 最初、 画面中央のキャシーを庇うように画面下手からセーラ役の華恋が登場する。 階段を後ずさりながら上るという難しい動きだが、 堂に入っている。 余談だが、 この時キャシーがさりげなくずり落ちかけたストールを直しているのも細かい。 華恋が観客の注意を引くタイミングで適宜動ける、 いい劇団であることがわかる。

画面構成の話をすると、 このパートは舞台上のことなので、 カメラ位置とは別に、 作中の観客の位置が想定されている。 それを元にすると、 華恋の向いている方向は、 ポスターも含めて常に下手側である。 つまり、 未来を見ている。

これはかなり意識的だと思われ、 その後の家族での食事シー ン、 3 年前のシーンにおけるドーナツショップ、 歩道橋を渡る方向など、 華恋は常に左を向いている。

だが、 「最後のセリフ」 において、 それが崩れ去ることになる。

10.最後のセリフ

本作ラストを飾る、 集大成ともいうべきシーンである。

まず、 東京タワーで向かい合う華恋とひかりのカット。 上手は華恋である。 追想の中でも幼い華恋は上手側からひかりに話しかけている。 しかし、 華恋が一度死ぬシーンでそれは逆転し、 ひかりが上手側から華恋を抱き上げる構図となる。 「死体」 という究極の弱者となった華恋は、 サン ・ ピエトロのピエタ像を模した構図によって復活を暗示され、 聖母の立ち位置となったひかりの手によって塔から落とされる。 そして、 ポジションゼロの形をした棺の中で生まれ変わっていく。

驚愕のマッドマックストレインの話に入ろう。 ここでも列車は右から左へ走っている。 昇る朝日がスポットライトのように、 平坦な地面と線路が舞台の縁のようにも見える (図 16)。 そして、 列車の行く手に巨大な砂嵐が現れる。 列車は進み続け、 砂嵐へと突入していく。

この時のカットでは、 カメラは逆方向へ回り込み、 列車は左から右へ走っている (図 17)。

そもそも元ネタの 『マッドマックス 怒りのデス ・ ロード』 が同様の構図を取っているということは前提としてあるが、 この動きの変化は注目に値する。 左から右への移動は、 逆境への挑戦、 そして過去への目線だ。

砂嵐の中では、 幼い華恋が現在の華恋の手にトマトを置いてくれる。 小学生の時、 中学生の時の自分、 そして友人、 家族、 手紙、居場所。 すべてを燃料にして、ロケットのようなブースターは点火する。 この時列車は下手で左を向き、 過去の華恋へ背を向ける構図を取る。 「愛城華恋の歴史」 を燃やし尽くすという行為により、 列車は右から左へ、 猛烈な推進力を得て進んでいく。

そして、 愛城華恋は舞台へと舞い戻る。 ここでは華恋の立ち位置は再び上手側である。 作品タイトルである 『レヴュースタァライト』 を掲示した照明が奥側に配置されているため、 華恋の 正面にカメラが移動した時、 光源は左からになる。 それは未来方向からの光であり、 華恋がそちらへと進んでいく期待をはらんでいる (図 18)。

そして、 互いに口上のぶつけ合いを経て、 胸を貫かれた華恋の顔をセンターに置いた 「ワイルドスクリ────ンバロック終幕」 のシーン。 これまで一貫して画面上部に表示されていたテロップは、 ついに画面下部に移動する (図 19)。

前述した通り、 テロップはこの位置に表示されるのが普通であ る。 本作に表された一連のワイルドスクリーンバロックの幕引きとして、 わかりやすく位置を標準に変えたとみなしてもよいが、 もうひとつ意図を考えてみたい。

引き伸ばされた長音符号は、 舞台の縁のようにも見える。 それが下に配置されているということは、 文字通り、 華恋は舞台の上に配置されていることになる。 最後のセリフを口にした瞬間、 愛城華恋が次の舞台に立つことを暗示しているのだ。

さて、 ここからは 『レヴュースタァライト』 終幕のための絵づくりが繰り広げられていく。 東京タワーが上下に分離したあと、 ひかりは自らの上掛けの留め紐を切る。 この時カメラは右側正面にひかりの顔を捉えているが、 次のカットではひかりを背後斜め 上から見下ろして、 上掛けが右へと飛んでいく様子を映す。 ひかりの立ち位置は下手であり、 上掛けの向かう方向は右上であ る。 過去への方向といえるが、 それとは別に、 強い上昇の気配、 そしてその後の上手への移動を感じる (図 20)。 総じて、 「まだ やり残したことがある」 という示唆であろう。

また、華恋とひかり以外の 7 人が上掛けを飛ばすシーンは、「上手から下手に吹く風」 に乗って左上へと飛んでいく (図 21)。 これはわかりやすく、 一点の曇りもない蒼穹を 「未来の可能性」 とみなし、 全員がそちらを向いているということだろう。

7 人は未来へ向かって上掛けを飛ばした。 しかし、 ひかりには まだこの舞台での役割が残っている。 ひかりの星と、 華恋の王冠。 2 人の約束の象徴ともいえる髪留めが、 砂に半ば埋もれている。 この並びは、 華恋とひかり、 フローラとクレールの並びでもある。 しかし、 ひかり自身はこのシーンで上手から登場してい る (図 22)。

明らかな役割の変更。 ひとつの舞台が終わりを迎え、 新しい舞台が始まろうとしていることを、 2 人の立ち位置が逆転することで表現されている。 この時の華恋の立ち位置は 「挑戦者」 であり、 新しい役を探しに行くまさにその瞬間なのだ。

そして、 両者が向かい合っている構図に関しては、 本作にたびたび登場している 「不完全なシンメトリー」 が使用されている。 その不完全さを創っているのは地面に突き立った東京タワーの 尖塔である (図 23)。

ひかりのラストカット。 正面からのウエストアップで、 この時、 風は左から右へ吹いている (図 24)。

そして、 華恋のラストカット。 この時もまた、 風は左から右へと吹いている (図 25)。

両者が向かい合っていることを考えると、明らかな矛盾である。 しかし、 ここで表されているのは、 「舞台の上手から下手に吹く風」に逆らう流れだ。 華恋とひかりの立ち位置が逆転したように、 このシーンではそうあるべき流れに抵抗が生じている。 そして、 逆へ流れるための力強さが表れている。 新しい役を探しに行くという困難に立ち向かうみずみずしい決意が、 画面に表出しているのだ。 図 23 で示したように華恋の背後に斜めに尖塔が突き立っており、 シンメトリーを不完全にしていることも無関係ではない。 一見完全性を秘めた画面の中のわずかな歪み、ねじれ。 それを肯定し、より先へ進化する予感を抱かせるのが、 このアシンメトリーなのである。

そしてED 直前のカット、 それまで吹いていた風がやみ、 無風となった状態で、 華恋は一言 「うん」 と頷く。 風は舞台の流れであり、キャラクターはそれに乗ったり逆らったりして進んでいく。 しかし風がやむことで、 時間は少しだけ停止し、 観客とキャラクターの落差は縮まる。 そのセリフは画面の外、 「こちら側」へ伝わってくる。 舞台には、 上手から下手に向かってゆるやかな風が吹いているが、 演者がそれから外れた時、 舞台の上は一瞬だけ別の空間と化すのだ。

ところで、劇中で演技者が 「舞台中央前面に、客席正面を向いて立つ」 ことはめったにない。 何故ならそれは、 客席との落差が無いことを示すものであり、 「劇中」 ではなく 「劇外」 の、 いわば 「はずれ」 の立場にほかならないからである。 11)

ED 後に挿入される、 「本日、 今 この時」 というテロップも、 まさしく映画と現実の境界を薄めるための試みに違いない。 本 作は明らかに観客に現実と地続きの世界を感じてほしいという意図を持って制作されている。 だから、 スニーカーや板張りの傷や汚れも、 この場面では必須のものなのである。

最後の最後、 右から左に吹く風によって、 愛城華恋の上掛けは今度こそ空へ舞っていく。 自分の役を探すことに迷いがなくなり、「舞台女優」 となった彼女は、広大な未来へ向かって飛び立ったのだ。

11.おわりに

映像には原則がある。 それを遵守し、 観客が作品を咀嚼する 上での助けとすることで、 作品の広がりはより豊かになる。 本作は確かにこの原則が下敷きとされており、 一見突飛な画面構成の中にも、誠実さが流れている。 その事実は、私たちが何度でも本作を観劇し、そのたびに心を動かされ、 誰かに語りたくなる 一助となっているのだ。

最後に、次の言葉を引用して、本論の結びとしたい。

(古川知宏) 僕が作品を作る時に、 「カッコ良く」 とか 「上手く」 とか考えていることや、 自分が評価されることなどは、 見る人にはどうでも良いことなんだなと。 「作品のテーマを美しく、 お客さんが楽しみながら観れるように届けてあげる」 この教えがあったから、 僕はいまだにアニメを続けられているんです。 12)

[ 註 ]

1) 別役実 (2002). 舞台を遊ぶ 別役実の演劇教室 白水社 pp.16-17

2) 富野由悠季 (2011). 映像の原則 改訂版 ビギナーからプロまでのコンテ主義 キネマ旬報 pp.55-56

3) 中村佑介 (2015). みんなのイラスト教室 電子版 飛鳥新社 p.44

4) 富野由悠季 (2011). 映像の原則 改訂版 ビギナーからプロまでのコンテ主義 キネマ旬報 p.91

5) 特筆すべきことに、 本作において、 愛城華恋が下手に配置されているシーン は非常に少ない。 逆説的に言えば、 華恋が下手にいる時、 本作は一種の山場を迎える傾向がある。

6) 映像において、 カメラが超えてはならないとされる想像上のライン。 たとえば 2 人の人物が向かい合っている時、 両者の間にはイマジナリーラインがあり、 突然このラインを超えたカットを挿入すると、 観客は混乱する。

7) Vook 『映画っぽい字幕のつけ方 2 ~表示位置、 フォント~』 https://vook. vc/n/1340 2022/05/08 閲覧

8) 別役実 (2002). 舞台を遊ぶ 別役実の演劇教室 白水社 p.31

9) ここでの 「主」 とは画面上で注目されるべき人物という意味であり、 殺陣で優勢かどうか、 上手と下手のどちらにいるかなどは問わない。

10) この構図が一部のファンの間で語られているように、 『戦場のメリークリスマス』 のオマージュであるなら、 より面白い。 元ネタでは、 介錯人は切腹した捕虜の首を落とすのに失敗するのだ。

11) 別役実 (2002). 舞台を遊ぶ 別役実の演劇教室 白水社 p.34

12) 天野昌直編 (2015). ユリ熊嵐 公式完全ガイドブック 幻冬舎 p.131

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?