ポータブル電源への道

持ち運べるコンセントというコンセプトを夢見ているうちに、また色々学んでしまいました。

ACとDCと周波数

コンセントが交流電源であることから、あの縦線2本の差込は「AC電源」という風に呼ぶようです。対義語の直流はDCといい、あのでっかくて四角いアダプターはACをDCに変換するための装置ということになるのですね。

日本の電源には東西日本で50ヘルツと60ヘルツが使われていて、それは東京都大阪でそれぞれ違う国から発電機を取り込んで以来のしがらみってことも知りました。ひとつの国でありながら、なんだかへんてこな話ですよね。

日本の電気は50または60ヘルツで100VのAC(交流)という知識が、なんとなくだったのが、はっきりと確認できました。

それからコンセントひとつから使える電力って1500whまでという決まりもあったらしいですね。三叉とかで増やしても、その根本の負担がそれ以上になるとだめだってことでしょうね。これも知りませんでした。

さらにさらにあのコンセントの2本の溝って、実は微妙に長さが違うってご存知でしたか?えんじろうは知ってびっくりの知識でした。

溝が長い方にはアースの役割も与えられているらしく、刺す側の機材もそれに合わせるとよりよい動作になるのだとか。大抵アース側にマークとか何らかの印があるらしいですよ。

ポタ電の注意点

さて、買う気満々でえんじろうがポータブル電源を選びはじめた頃、それでも慎重に情報集めから開始しました。なにせ自分は何も知らないところから、何も知らないものを買おうとしているわけですからね。おかしなことが起こったときに対処の検討もつかないのは流石に怖くて。

そうして色々学んだ結果、選ぶ際に注意した点がいくつかありました。

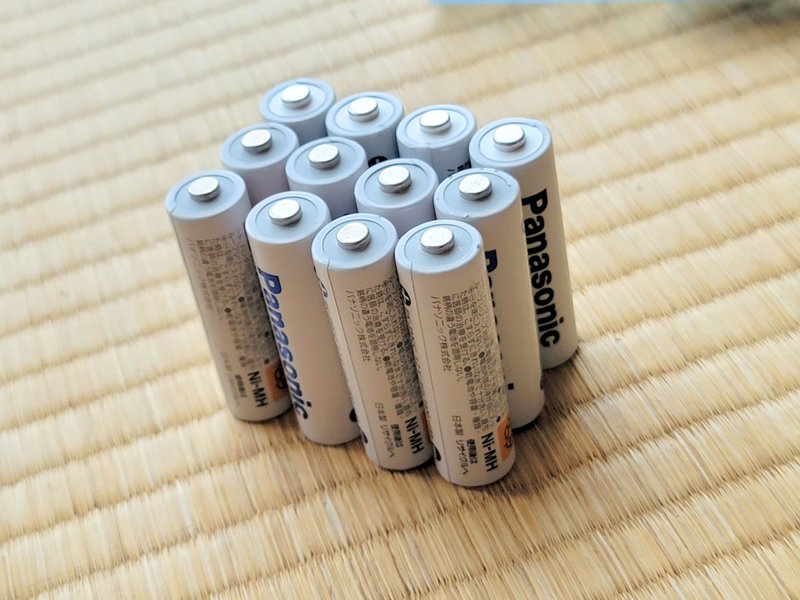

まずポータブル電源の構造ってひとつのオーケストラのようになっていて、電池セルという演奏者がかなりの数入っていて、上の写真と同じような状況を作っているようです。本当に筒状のが入っているみたいですよ。

そこに奏者に運転開始や停止命令を下せる指揮者がいます。これで個人個人だった電池セルたちがひとつの楽団として機能するようになり、まるで巨大な電池であるかのように振る舞えるというわけですね。この人数なら1人や2人の欠席者がいてもバレないような気がしますけど(おいっ)

更にこの楽団に対して会場(本体)の温度管理や保安などの環境作りだとか、緊急時に急遽演奏停止させて団員やお客さんの安全を確保したりする舞台責任者や保安員みたいなBMS(バッテリー・マネージメント・システム)という装置が加わってできているようです。

電池セルの種類

さてこの電池セルなのですが、モバイルバッテリーでよく使われている「リチウムイオン電池」と呼ばれるものを搭載しているものが当時調べた時は多く、そういうのは「三元系リチウム」というらしいです。充電して再生できるサイクル数も500から800回くらいと言われていました。

そんな中じわじわと出てきていたのが「リン酸鉄リチウム(LiFeP)」というもの。

熱にさらされても発火する危険性がないとかで、安全性が高いこと。更に充電サイクルが1500から3000回くらい使っても8割くらいの容量で使い続けられるとか。こりゃ多少高くてもこれを選ばない手はないと感じました。

正直今ではさほど気にして探さなくてもポタ電といえばリン酸鉄という流れになってます。

充電能力とMPPT

元々えんじろうはソーラーパネルの能力をもっと活かしたいという気持ちでポタ電を探しています。だからもうひとつ注意していたのは充電能力でした。どのくらいの速度で充電が進むのかというのは、当時のラインナップではコンセントとソーラーとの間に結構な差があったのです。どうもソーラーはおまけ扱いだったみたいで、基本はコンセントからという考えが主流だったみたい。

そしてもうひとつ大切なのはソーラー入力の方式でMPPT(マキシマム・パワー・ポイント・トラッキング)という機能です。ソーラーから来た電気をなるべく効率よく捕まえてバッテリーに通す仕組みで、これも今ではポタ電に当たり前に備わっているようです。

その他の注意点

他にはポータブル性ということで重さと本体の形が四角に近いというのは選ぶポイントにしていました。

最初のポタ電

そしてえんじろうが最初に出会ったポタ電が、仕事はするけどちょっと困った商品でした。

それではまた続きは次回ということで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?