象徴解釈を楽しむには?

象徴解釈、個人的に楽しくて好きなのですが、

たとえば、イヴァン・シーシキンのこの絵画

たった一本、崖のふちに立つ雪をまとった大木。

この大木を、「孤独」の象徴と読んでもいいし、

「孤高」の象徴と読んでもいい。(私だったら、こちらで読みます。月の光がとても美しいし)

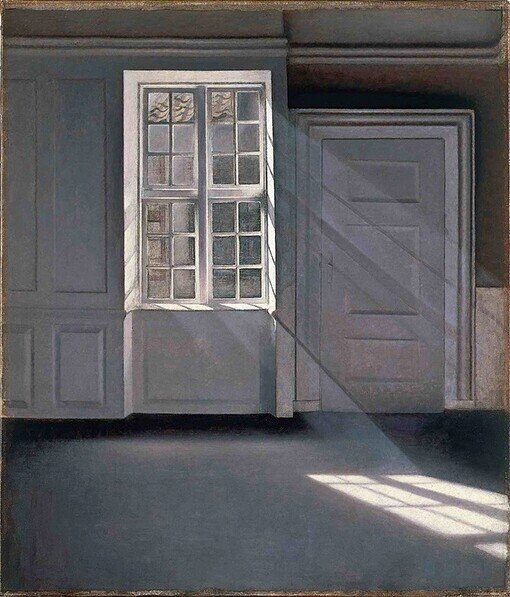

こちらの、「取っ手がないドア」も、

「外へいけない閉塞感」の象徴と読んでもいいし、

「誰も入ってこない安心感」の象徴と読んでもいい。

象徴解釈は、抽象度をぐっと上げる作業なのですが、

個人的には、これが楽しめるようになると、いろんなものに汎用が効くので、とっても便利ー、と思っています。

たとえば、向田邦子の『思い出トランプ』の『かわうそ』の冒頭は、

「指先から煙草が落ちたのは、月曜の夕方だった。」から始まります。

うまいよなぁ。

「月曜」が象徴するもの、(週の始まりの日。成人だったら「倦怠感」等で読む人が多いのではないかと思います。「週の始まりの嬉しさ」で読む人もいるのかな?)

「夕方」が象徴するもの、(一日の仕事が終わり、「公」から「私」へ比重が変わる時間。人によっては「やすらぎ」、人によっては「夜(悪、闇)のはじまり」の時間)

など。

「夢の解釈」なんかでやるのも、これよりはかなり高度ですが、やっぱり象徴解釈と思います。(ユング派が有名)

自分の人生を自分でコントロールできてないなぁ、と感じていた時期に私がよく見ていた夢が、

自動車を運転していて、止まりたくてブレーキを踏んでも、自動車が止まらない

夢でした。(わかりやすい)

自分の人生(道)を進ませていくもの(車)が、自分の意志で制御できない恐怖。

(そういえば、脱サラしたら見なくなったな。)

象徴解釈に興味がある方は、こちらにどうぞー。

「正解の象徴解釈」があるわけではなく、「私はこれをこう読む」を鍛える場です。

ということで、タイトルの、「象徴解釈を楽しむには?」の、今のところの私の応えは、

「正解なんかない、きちんと根拠さえあれば、どう解釈しようと自由だ」ということを知ること、と思っておりました。

妥当性の高い解釈とか、多くの人が納得しやすい解釈、そうでない解釈はあるにしても、解釈に「正解」なんかないっしょ。「正解」があるとしたら、「私にとっての正解」だけ。

「正解」が、社会の側から消えてしまったので、「私はこれを私の中の正解とする」を作りだす力、これからとても大事になってくると思っています。はい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?