差別に関する断想(2):身分制社会

ダニエル・V・ボツマン『血塗られた慈悲,笞打つ帝国』の解説に,次の一文がある。

私たちはともすれば過去のできごとや暮らしを,私たちが生き,呼吸している“現代”とい窓越しに眺めてしまいがちだ。江戸も明治も,こうした窓越しに見れば,風俗や生活は異なっていても,同じ人間が営んでいる地続きの風景のように感じられる。しかし,実際のところ,こうした“窓”を開かなくては,時代や社会のほんとうの姿は見えてこない。たとえば,今日の私たちにとっては目をそむけずにいられないような残虐な刑罰が,江戸時代にはごく日常の風景としてあった。明治初期でさえ,晒し首が行われていたのだ。…ひとびとを拘束し,生命さえ奪うことのできる公的な権利(暴力)ーそれこそ「刑罰」であり,まさに権力・社会秩序維持の核心をなすことが肝要なのだ。つまり,江戸や明治という社会がどのように成り立ち,私たちの社会とどうつながり,切り離されているのか?このような連鎖と断層を探るうえで,格好の切り口が「刑罰」なのである。

私が「現代の価値観や人間観で過去を判断するべきでない」と繰り返し述べていることであり,歴史の授業でも特に生徒に言ってきたことである。このことは,何も「刑罰」に限ることではない。社会の枠組み,社会構造が違えば,認識も感覚も異なってくる。

「差別」にしても,江戸時代の「差別」と現代の「差別」では,その時代に生きる人々の価値観や感覚によって大きな違いが生まれるのは当然である。

何が「差別」なのかは,同等(平等)と自由によって決まると考えている。「身分」が(法・政治・社会)制度として社会を規定する時代では,「身分」の違い(身分差別)は当たり前のことである。「身分」という枠組み(鎖)がなくなった(同等と自由が認められた)から,「身分差別」が「差別」として否定されたのである。

江戸の社会は,ひとびとが身分という異なる「容器」に帰属していた多元的な「容器社会」といえる。マトリョーシカ人形のように,それぞれの容器ごとに,小さな権力の階層・序列が組み合わさっていたのである。こうした複雑なミクロ権力をまとめる統治の技術こそ,徳川幕府が刑罰に求めたものだった。

この「容器」という概念は,江戸時代の社会構造,つまり身分制社会をわかりやすく形容している。武士身分の「容器」と百姓身分の「容器」,被差別身分の「容器」は,それぞれの世界をもち,別々に存在しながら,同時代に一つの社会にまとめられていたと考えられる。

身分を円筒形のマンションと例えるならば,武士身分が居住するマンション,百姓身分が居住するマンション,町人身分が居住するマンション,そして被差別民が居住するマンション,それらが平地はもちろん,いくつかの階層でつながって交流もある。条件が合えば,一時的あるいはそれ以後,または頻繁に,マンションを替わって住むこともある。ただし,被差別身分がマンションを替わることはない。マンションの階層は身分内身分の上下関係を規定している。あるいは,巨大な宇宙ステーションを想定し、身分ごとに居住空間が割り振られていて、特定の身分間、あるいは条件や場合によって、共有空間に出入りが可能となる。

非常に大雑把なイメージであるが、他にも合致しそうな「容器」をイメージしながら具体的に想像することはできるだろう。

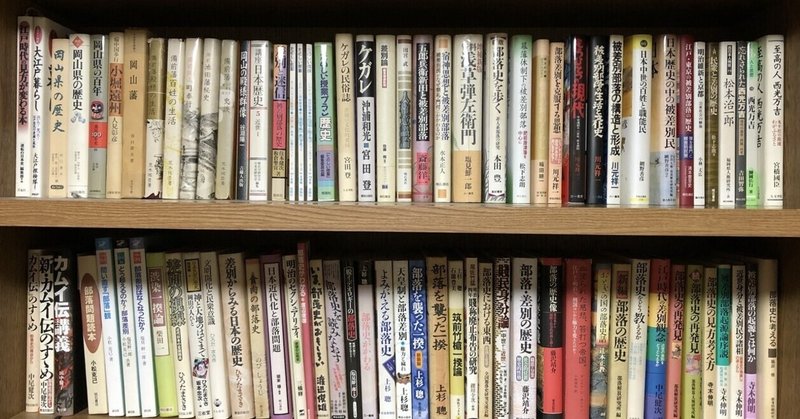

部落史・ハンセン病問題・人権問題は終生のライフワークと思っています。埋没させてはいけない貴重な史資料を残すことは責務と思っています。そのために善意を活用させてもらい、公開していきたいと考えています。