UNMANNED無人駅の芸術祭/2022ふりかえり①芸術祭をめぐる変化のこと。

UNMANNED無人駅の芸術祭/大井川2022が終わり、年度末のあれこれをしつつぼんやりしていたらもう5月も終わる。あっという間に2か月。

ぼんやりしていた。だが相変わらず頭の痛いことは多い。

細かいひだのような部分を忘れないように、芸術祭をふりかえる。

事態も人も益々多様化していくから。ひだを見て全体を理解できるように。

それがこれからきっと役に立つことがあるだろうから。

まずは、芸術祭をめぐる変化について。

5回目の開催となった今回は15作家19作品。

大井川鐵道無人駅8駅とそこから広がる集落、そして新エリアとして

大井川川越し街道を加えた。

12月には川越し街道でプレイベント「奉納神事」を開催し,2月からの本会期を迎えた。

プレイベント<奉納神事>大地言祝ぎ/森繁哉 photo:鈴木竜一朗

*集落の変化

芸術祭の中心的な集落となった抜里駅エリアは、芸術祭への協働の取組が評価され、「ふじのくに美しく品格ある邑知事顕彰」を受賞した。

今期特徴的だったのは、集落を超えた制作協力の動きがあったこと。

別集落で作品制作、設置する作家の協力も、抜里の妖精たちが積極的にしてくれた。(無人駅集落で積極的に芸術祭を支えてくれている、60~70代男性たちをいつからか作家たちが「妖精たち」と呼び浸透している)

これまでは、自身の生活している場所で起こっていくことに対する協力だったのだが、エリアを超えて動き出した感がある。

70代の妖精たち、ついにアウェイな場所に進出。

「集落根性」とか言われたり、集落に対してなわばりのような意識を持っている妖精たちが外の(居住地以外の)エリアにまで進出していったことは

実はとてもすごいことなのだ。

神尾駅エリアでは竹400本を述べ100名の協力者によって伐採。

ヌクリハウスでのひとこま。妖精たちのひとこえで滞在作家たちとの飲み会がはじまる。作家同士も間に妖精たちが媒介することで話がはずむ。

「さとうりさ/サトゴシガン・縫い合わせ」は天気の良い週末に妖精たちが設置と撤収を自主的に行ってくれる。実は、この写真の前夜、ガレージで飲んでいて大喧嘩していた。でも次の日はみな照れくさそうに集まる、そんな日はみんないつもより少しずつ気を使いながらいるところがいいなと思う。心の中で、みなの健康を祈る。口には出さない、そんな遠い間柄じゃないから。

これは、作家と妖精たちの信頼関係ゆえの動き。

今回から作家の作品管理までも担い出している。

作品設置と同時進行でハイキングコースの整備もはじまっていく。

これも妖精たちが主役だからこそ生まれていくプロジェクト。

*ゆうやくんのこと

TAKAGIKAORU氏の作品設置場所に、ゆうやくんのお宅の倉庫を使わせていただいた。

ゆうやくんは40代。コミュニケーション、急な変化が苦手でお水が好き。医学的に見たら発達障害や自閉症という診断が下るのだろう。

いろいろなしんどいこともあっただろうけれど、今は同じ集落内に暮らす

お母さまに見守られながら1人で気ままに暮らしている。

私は保育園~中学校までをゆうやくんと一緒に過ごした。

記憶力抜群なゆうやくん。

一緒に通っていたそろばん塾のこと、他の同級生のこと、中学校のこと、

先生のことなど少しずついろいろなお話をしてくれるようになった。

私もいろいろ思い出した。過去のことを。

ゆうやくんはいつも1人でいたけれど、いつも楽しそうだった。

ゆうやくんは同級生の中で少し不思議な立ち位置でいて、だからバカにされたりすることもあったけれど、いつも少し笑って、いつも遠くの景色を見ていた。わたしは日々に対して不満と不安ばかりで、自分がどこにもひっかからないような気がしていた。

ゆうやくんはもしかしたら、その頃から誰よりも自由だったのかもしれない。

倉庫は、ゆうやくんの亡くなられた左官職人だったお父様が使っていた場所。様々なものがそのままに何年もつまっていたのでまずは掃除からはじめた。分類して捨てて掃除して。ゆうやくんも手伝ってくれた。内心、こだわりが強いだろうから、嫌がるかもしれない。と思っていたのだが、何も言わずに一緒に掃除をしてくれた。

ゆうやくんの後ろ姿。一緒に倉庫の掃除をした。

芸術祭がはじまったらゆうやくんはいろいろなアイデアを寄せてくれた。

ちょうどお庭の梅の花がきれいだったので、「梅のお花を売りたい」

と提案してくれたり(結局時期が合わず断念してしまった)

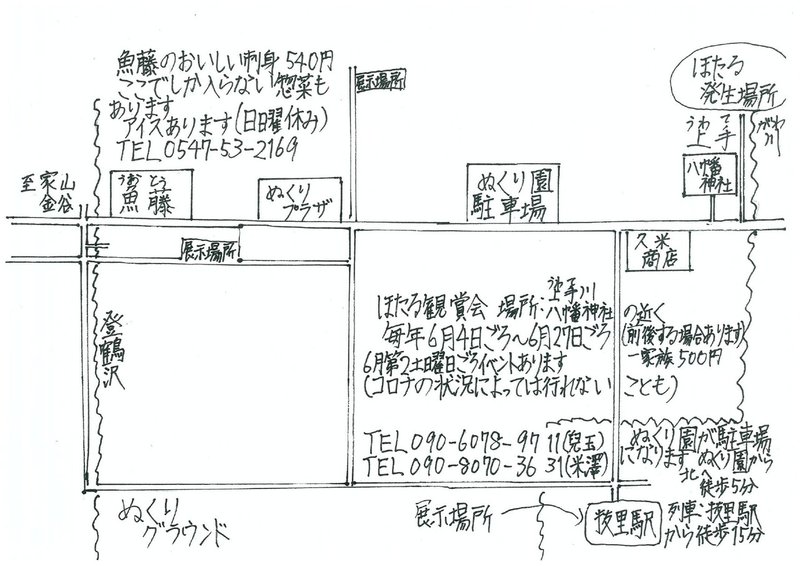

抜里集落内の手書きマップを自主的に作り、印刷までしてインフォメーションに持ってきてくれたり。(多分5,000枚は印刷してくれた)

ゆうやくん作の手書きマップ。ほたるやアイスが買えるお惣菜屋さんなど、ゆうやくんの日々の生活の中の「好き」がつまっている。

お客さんがゆうやくんのマップを手にすると、それはそれはうれしそうで、わたしのところに報告にきてくれた。ささやかに開催したオープニングとクロージングにも来てくれた。一緒にビールを飲んで思い出話をした。

一方通行の世界に生きてきたゆうやくんの変化は、大前提この場所を使ってくれたTAKAGIKAORU氏が、丁寧に、特別視することなくコミュニケーションを取り続けてくれたから。

そして、自身の表現と、ゆうやくんのお父さん、左官という仕事を融合させてくれたから。ゆうやくんはTAKAGI氏の思いと表現をきちんと受け取っていた。クロージングに来てくれた際、みなの前で「KAORUさんがお父さんのことを表現してくれてうれしかった」と言ってくれたのだ。

ゆうやくんのおうちの玄関前の鉢植えは、芸術祭が開幕したらきれいに並べられていた。(それまでは散乱していたのだ、写真がないのだけど)

ゆうやくんの変化を見ていて感じたことがある。

「自分が良いと思うものを人にすすめ喜んでもらうこと」

「自分のしたことが誰かの役に立っていると実感できること」

この2つができる、ということほど多幸感を得られるものはないのだと。ゆうやくんが作ってくれたマップにはこの2つがつまっていた。

そして芸術祭・アートというものを媒介にするからこそ、この2つが得られやすい土壌が作られるのではないか。

関係、解釈は1つではなく、まざりあっていくから。

TAKAGIKAORU/日々の景色は物語でできている photo:鈴木竜一朗

TAKAGIKAORU/日々の景色は物語でできている photo:鈴木竜一朗

*発見された場所のこと/さとうりさ氏「くぐりこぶち」

初回から参加してくれているさとうりさ氏。

妖精たちは「りさ」ともはや呼び捨て。来るのを楽しみにしている。

さとう氏と妖精たちの関係は、とにかくなんともいえない良さがあるのだ。

立体作品を多く手掛けるさとう氏。今回は初めて空間のインスタレーションにトライしてくれた。

この作品が生まれ出ていった経緯にも妖精たちがひとかみしている。

作家たちと関わるようになってからの妖精たちの最初の変化は、自身の得意を作家に見せたり伝えることだった。

妖精の1人がさとう氏に「くびっちょ」という罠を昨年作って見せた。

全国的に「こぶち」という名で表される、野鳥を獲るための罠のこと。

抜里エリアでは「くびっちょ」と呼び、妖精らは小さいころ、この罠をしかけ獲れた野鳥を焼いておやつに食べていたらしい。

妖精に自信満々に「くびっちょ」を見せられたさとう氏は、多分このことがずっと頭にあったのだろう。

今期の作品制作の下見の際に「くびっちょ」を表現の軸としたいと言い、会場探しがはじまった。

妖精たちの体験の記憶にある「くびっちょ」、「野鳥を捕獲していた場所」、さとう氏構想のインスタレーション。

この3つがぴたりとパズルのようにはまる場所を妖精が提案してくれた。

かつての道も人が通らないことでなくなりかけ、竹藪により何十年も隠されていた空間。

この道をもう一度蘇らせ「くびっちょ(こぶち)」を人間が体感するインスタレーションが生まれていった。

その場所は、大井川鐵道の鉄橋が真近に見える場所。地元の人も忘れていた新たな散策ルートが掘り起こされていった。

そして、その場所は集落の八幡神社がかつてあった場所ということもわかり、とても静謐で神秘的で、でもきっちりグロさもある素晴らしい作品になった。

今回、さとう氏と一緒に空間に階段を作ったり、入口のわなを再現していった妖精たち。

作業の中さとう氏のことをいつの間にか「棟梁」と呼んでいた。

相変わらず、その空気感がすごく良いのだ。べたべたしていなくて、爽やかな対等の関係値。年代を超えた絆、のようなものがあり、互いの尊敬がある。

“棟梁”の指示のもとできっちり仕事をこなす妖精たち。後ろ姿だがみんなめちゃくちゃ笑っている。

さとうりさ/くぐりこぶち photo:鈴木竜一朗

*来場者のこと

無人駅の芸術祭の来場者についての私の自慢が1つある。

それは、この芸術祭の来場者の年齢層が高めということだ。

芸術祭にまつわる用語に「アート女子」という言葉があるほど、今や芸術祭をめぐるアート好きな若い女性層は大切なターゲットである。

しかし、無人駅の芸術祭は最も多い層が40代(24.5%)、次いでは60代(20。7%)なのだ。

これは、密かに妖精効果ではないだろうか、と踏んでいる。

60~70代の妖精たちが、集落の中でわらわらとやってきて作品を設置していたり、道で会えば声をかけてくれる当芸術祭。アートなんてわからなくてもいいのだ、楽しんだものがち!という「アートは教養のある人のためのもの」というようなアートにまつわる固定概念を上手に消してくれているのかもしれない、と感じたりするのだ。

もちろん今期とてもうれしかったのが、瀬戸内や新潟、いちはらの芸術祭のサポーター活動をしているなど、日本の名だたる国際芸術祭のサポーターさんたちが来場してくれたこと。

今期、このような来場者の方が多く、とてもうれしかった。

ぜひあんまん部にも!

*森繁哉/ヌクリ里・図絵のこと

今回初参加の森繁哉氏。コロナ禍の中手紙やメールのやりとりと会場の下見を重ねながら、単なる作品制作でないもっと深いやりとりをさせていただいた。

「無人」ということの可能性、「芸術を記号化させていかないように(我々が地域芸術祭として)やるべきこと」

「無人という場所に残る新しい地縁のこと」など、社会学者であり舞踏作家である森氏からは、作品を通して、お話のやりとりの中で私たちが進んでいくべき道のしるべを示していただいた。

生活と芸術が行き来してきた集落とそこに住む人たちの在り様をどう掘り起こしていくか。

時代が進めば進むほど、世界の至る場所が無人になっていくということ。

コミュニケーション、人の生のすぐそばにあり続ける芸術のこと、プライベートとパブリックの境界、あたらしいという概念のことを作品に盛り込んでいただいた。

森氏が会場に選んだのは、抜里八幡神社。この場所でかつて秋の祭典として集落の人達が「演芸会」を行っていた。

芸術祭最終日、森繁哉氏を筆頭に、東北を代表する舞踏家佐藤正一氏など、素晴らしいメンバーにより「歌舞伎以前」の、土地と生活、人々の生のすぐそばで発展してきた芸術を「抜里ダンス歌舞伎」として表現された。

春の陽気の中、八幡神社の空間が、時空を超え、芸術と生活が行き来する場に変容した。

森繁哉/ヌクリ里・図絵 photo:鈴木竜一朗

森繁哉/ヌクリ里・図絵 photo:鈴木竜一朗

佐藤正一/ヌクリ里・図絵 photo:鈴木竜一朗

佐藤正一/ヌクリ里・図絵 photo:鈴木竜一朗

幕間には地域のお年寄りたちが自ら志願して、茶娘踊りや歌とハーモニカなどを披露してくれた。これがまた素晴らしかったのだ。

森氏一座の芸術に、かつての演芸会を彷彿とする手作りの民衆の表現が華を添えるひととき。

時空がゆがんで新しい光が差し込んだのが、わたしにはたしかに見えた。涙が出た。第2部の村歩きも素晴らしかった。地形、生活の営み、家の作り、集落の成り立ちからを、柔らかく捉えることで、新たな可能性や仮設を見出していく時間はとても豊かだった。

幕間のおばあちゃま達の踊り

おばあちゃま達の踊り。今度は茶娘で登場!

最後はハーモニカと唄でしめてくれた。

第2部の村歩き。歴史研究家の星憲一朗氏と建築士の早川知子氏の調査結果を追体験していくひととき。

地面歩きの手引き

かつて抜里集落で行われていた演芸会のひとこま。この本気度。

小さいころたくさん可愛がってもらった近所の人たち。早くに亡くなってしまったあの人この人もみんな元気だった。

お化粧も着付けも手作り。女性たちが男性をおもちゃにしているよう。大人たちがこの時期になるととても楽しそうだったことを今でも覚えている。

*分断の先の発見。わたしのこれまでとこれから

組織を作り、業務を整理し、管理体制を作る。のではなく、信頼関係、楽しさ、という気持ちの元で、動き出していく。

枠ありきで動くのではない、「はたらく」ということの根源的な動きなのではないだろうか。このことは、妖精たちとゆうやくんを見て感じたこと。

集落の妖精たちの利他の精神をどう活かしていくか。どう伝えていくかは今後も丁寧にやり続けたいことの1つ。

そして。

アート、地域づくり、観光、教育、生涯学習等々。

芸術祭をやってきた効果や、取組は行政的な様々な分野のことにカテゴライズされる。枠に収めて語ったほうが、わかりやすいし数値化しやすいし、管理されている方が働きやすいという人もいるだろう。

でも。

そういうことではない。そこにはめてしまうと、枯れてしまうものがあるような気がしている。

だからだ。

わたしたちも、この取り組みを枠にあてはめることはやめようと思う。

作家と、妖精たちと、あんまん部と、みなでまざりあって進んでいく運動なのだ。わかりにくいし時間がかかる。誰もやろうとしないことかもしれないけれど。芸術祭を開催することと、法人を存続させていくこと。コロナ禍を経て、今抜本的に変化しなければならない時。どんな選択もできるけれど、何を選ぶか、何を絞り、何に投資するか。不安や孤独は、ここに置いていく。

今、レヴィ・ストロースの悲しき熱帯を読んでいる。

なかなか読み辛い文章に苦戦中だが、感覚的にだが、レヴィ・ストロース が先住民を「発見した」ときの気持ちがわかるような気がするのだ。

わたしは、この無人駅エリアで生まれ育ち、大学進学を機に地元を離れた。

今は、エリアから車で30分の市街地に住んでいる。

田舎で、不便で、何もない地域。結婚、子どもの有無、仕事など全て把握されており、固定観念に満ちている濃密なコミュニティが息苦しくてたまらなかった。でもその傘の下の「いい子」でいなければ、と自分を縛っていた。親にも目立たず、いい子でいる、ということを当たり前に強いられてきたのだと思う。

いい子になろうと努め続けたわたしは、30代の頭に離婚をして、噂の的になり、勝手に「もう地元に顔向けできない人間になった」と地元の関わりをさけてきた。自分で選んだ選択にも関わらず、結局評価軸を自分ではなくぼんやりとした「世間」に合わせていた。

それは、よく考えればわたしが勝手にわたしを縛っていたしがらみだった。

離婚や転職で、一度地元から「分断」した(された)わたしが、この芸術祭をはじめたことは、わたし自身にとっては大きな再出発であり、それは、自分の過去からの解放につながることでもあった。

分断の後、改めて地元を見つめ、親世代である70代の妖精たちの生き方を見つめ直している今は、レヴィ・ストロースが、先住民を発見した時の気持ちと感覚に似ているような気がするのだ、上手く言えないのだが。

遅れていて、取り残されていて、見方によっては閉じていて、過去の、発展途上の、かつての、忘れられた、といった言葉で表されるような妖精たちの集落の暮らしは、芸術祭として、アートを媒介に「発見」されたことで、現代にこそ大切な「新しい」が満ちていると思うのだ。

わたし自身の人生の「分断」の先で、再度地元に出会ったからこそ気づけたことだと思うのだ。

だから。

この芸術祭を私自身の運動として、常に渦中として、生きていこうと思う。

アートの枠を、地域づくりの枠を、そのどちらもから越境しながら、融合させていく。それは、表面ばかりの「いいこ」だったかつてのわたしを脱ぎ捨て、地元でありながら、一度捨てた場所と人を再発見し、つないでいく行為だからこそ、わたしという人間がやる意味があるのだと、思う。

集落が主役の地域芸術祭として、芸術の根源的なあり方、機能、特異性を地域の中でほりおこしたい。

次回、2回にわけて作品と関連WSのふりかえりを書くぞ。早めに。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?