幽霊ってなんだ?01

ずっと気になっていることがある。

日本中古文学を読んでいると、人の死後の姿のことを「もの」または「鬼」と呼ぶ。けど近世には完全に「霊」「幽霊」になっていて、「鬼」はいわゆる「小鬼」のような妖怪のイメージを据え付けられ、幽霊のあの「足なし」「柳の下」のイメージとは一線を画す。一体いつから「鬼」は「霊」と分かれたのか。また、同じく実体とは違う生体を表す語に「魂」があるが、これには「鬼」の字が入っている。たましいにも、鬼や霊と同じようなコアイメージがあると思われるが、それぞれの意味の分派はどのようにして起こってきたのか。正確に理解するのは非常に遠い道のりになるだろうが、知識として得たものを整頓していこうと思う。ただし、古今東西とまでは行かないので、中国と日本の二国間でのできごとを主として東~中央アジアにおける「人外」のイメージを追う。

01では中国における字義を整理しつつ、所感をぼろぼろ書く。

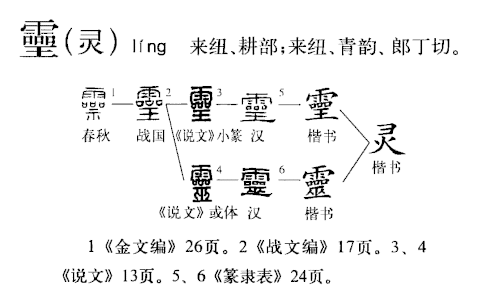

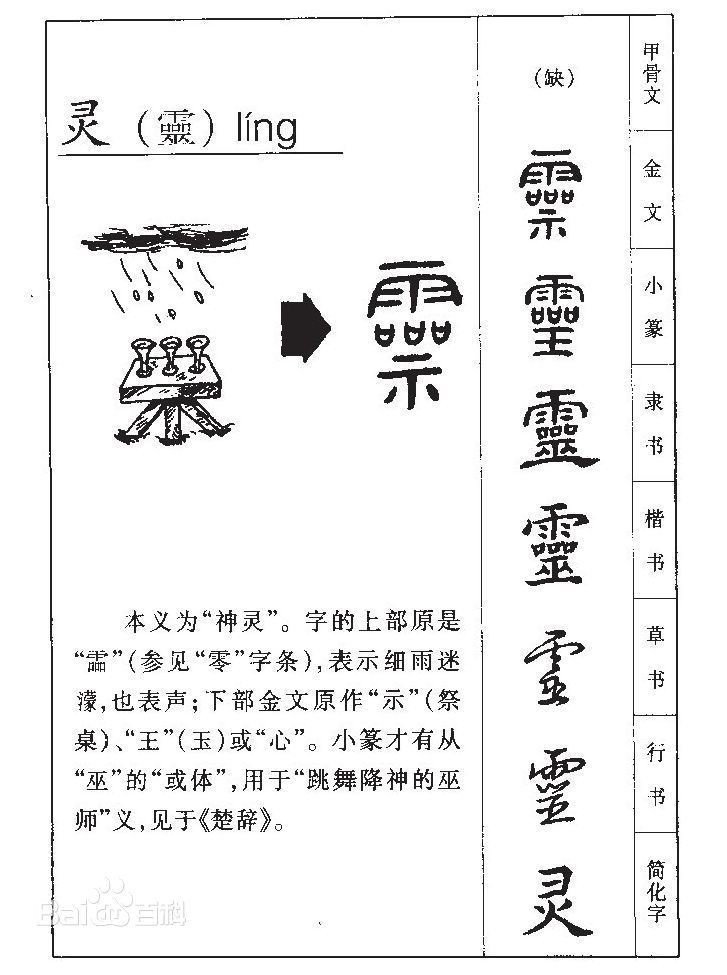

中国における「霊」の字源

<百度百科の「灵 (中国汉字)」より引用>引用元

形声字。繁体的灵始见于春秋金文(图1),上部是霝,霝是“零”的古字,意为降雨,此处为声旁,一说霝寓指降临;下部是示,指祭台,与“灵”字本义“事神”有关,本义为跳舞降神的巫。战国文字、《说文解字》小篆写作“𤫊”(图3),上部是声旁“霝”,下部改从“玉”,意为以玉降神。秦代文字中“𤫊”字已出现“灵”这一或体,下部为“巫”,表示通过舞蹈来祈求神降临的巫。

简化字的“灵”大约出现于宋代,是会意字,从彐,从火,“彐”的篆文为手的象形,“火”为火焰。合起来表示火上烤手微温之意。后来与“灵(繁体)”通用,成为“灵(繁体)”的俗字。由于简体灵极少在典籍中使用,故汉字简化时被用作“灵(繁体)”的简化字。

(翻訳)形声文字。最初の出典は春秋の金文(注1)。上部は「霝」、これは「零」の古字で、降雨の意があり、こちらが声旁(音を担う部位)である。また「降臨」の意味も含む。下部は「示」、「霊」の本義である「神事」と関係がある祭壇を指す語で、本義は神降ろしのために踊る巫女である。戦国文字『说文解字』で篆書体として書かれた「𤫊」は、上部声旁が「霝」、下部は「玉」に変わっており、「玉で神降ろしをする」という意味になっている。秦代文字の「𤫊」にはすでに「灵」の意味が見られ、下部の「巫」は舞踊を通して髪の降臨を祈る巫女の意味が現れている。

簡体字化した「灵」の字は宋代ごろ現れた。会意文字で、上部の「ヨ」は篆書体で「手」を表す象形文字、下部の「火」は火炎を表す。合わさることで、「日の上で手を温める」という意味を持つ。その後繁体字の「霊」が普及し「𤫊」の俗字となった。そのため簡体字の「灵」は書籍内で使用されることが非常に少なくなったが、漢字簡体字化(1955年)のときに「霊」の簡体字として使われるようになった。

注1「金文」金文は,主として青銅器に鋳込まれた文字のことで,普通には容器や楽器の表面に表わされた文字を指す。これらの青銅器の多くは祭祀用具であり,とくに容器は彝(い)器と呼ばれて宗廟に備えておく祭器であった。また,楽器の鼎と楽器の鍾をとって,金文のことを鍾鼎文(しょうていぶん)ともいう。殷代後期~周代の文字文献。(引用)

この引用元にしているページを見ていくと、文献とともに用例と意味が整理されているんだけど、大きく分けて

・名 詞:巫女・神・政令(紀元前10世紀頃『尚书』内)・創造主・賢者・オーラ・霊魂・死者(1944年発行の『四世同堂』内で使用)

・形容詞:霊験あらたか・良い・賢い・効力が高い・敏速(異常に秀逸)

という感じで、少なくともここに載っている限りでは形容詞的には「常軌を逸してすごすぎる」こと、名詞的には「それが具現化・明文化したもの」というのが原義であり、名詞として物質化する中で「怪異」の意味を帯びたものと推察される。

中国における「幽」の字源

「霊」が神事に寄った字源を持つことがわかったんだが、日本では「幽霊」と言われることが多いので「幽」の字のほうも字源を調べた。すると「霊」よりも「幽」のほうが成り立ちの古い字であることがわかった。

<百度百科の「幽 (中国汉字)」より引用>

“𢆶”之同源分化字。本作𢆶,像两束丝相并之形,可用表物体之色度。为了区别词义,卜辞又追加火旁孳乳出“幽”字。金文袭之。字1、字2中上面是“丝”字,下面是“火”字。因古文字山形与火形易混,后世火旁讹作山形,所以《说文》中“从山、中𢆶”的说法是错误的。汉隶字形与金文相同。楷书则将两束丝变成两个“幺”字,成为“幽”字。从《金文大字典》以为‘幽”字本义指微火,并谓“今杭县人犹谓火微为幽”。甲骨文中“幽”或用于表物体之色度,这种颜色近于微火之色。古文献中,“幽”字或指黑色,假为“黝”。清朱骏声《说文通训定声》:“幽,皮借为黝。”由上述意义,“幽”字可引申为昏暗、微弱义,还可引申为幽静、幽雅义。墙盘:“青(静幽高且(祖)才(在)微灵处。”(内心幽静的高祖安好地居住在微国)由幽静义又可引申为隐蔽义。《说文》:“幽,隐也。”由隐蔽义亦可引申为囚禁义。

「幽」は「𢆶」と同源分化した字。「𢆶」は2セットの「丝」と似た形を持つもので、物体の色味を表す。語義を分別するために「火」旁の派生した「幽」の字となった。「金文」でそれがわかる。古文字では山形と火形は混在しており、後世になって火旁が(形の上で)訛って山形となり、『説文』(注2)では「山構えのなかに𢆶」と誤った解釈をされている。漢隷書体と金文もほぼ同じであり、楷書になってから2セットの「丝」が2つの「幺」に変わり、「幽」の字になった。(後略。冗長だった!)

注2『説文』=説文解字。AC100年ごろから20年ほどかけて編纂された、東漢代成立の字典。

別のブログの字源考察(出典)も読んだ上で整理する。

・「幽」の字が表す色は「黒」。「隠れる」という意味もある。

… 弱火で紫の煙(𢆶)がたつさまと、たった後の様子を「幽」という字で表した。甲骨文字からある用法。今でも嘉兴の方言で弱火のことを「火幽幽纟」というらしい。転じて、「弱い」という意味もある。

… 煙(𢆶)の中に姿が消えていくさまから「隠れる」、そこから派生して「隠蔽」、「禁忌を犯す(動詞)」の意味も生まれた。『説文解字』ですでに「隠れる」の意味が解説されている。(“幽,隐也。”由隐蔽义亦可引申为囚禁义。)

「死者」の意味で使われたのは刘知几《史通·五行志杂驳》(710年)。

いずれも「相対的に弱いもの」や「黒」の意味で使われている。生きているものの対比として「死者」、派生的に「月」「女」「陰」「内」「愚者」などを指したようだ。

中国における「鬼」の字源

2枚めは『説文解字』より。すぐとなりに「魂」「魄」もある。

3枚めは『説文解字釈』より。「人は皆鬼へと帰る」とある。

脱線1。紹介翻訳してるだけじゃつまんないからふと考えてみると、「私」「仏」「我」という字が浮かんだ。「禾」してるムは私だけど、「人」してる「ム」はホトケなんだ(ホトケという和語は「ふわふわゆらゆらした火の気」のことを指す)ね。そして「禾」して「戈」してるのが「我」なんだね????人は確かに、山の上や砂漠や草原から見るとふわふわふわふわしているちいさな糸に見えるよ。日本だとあんまり感じないが。

脱線2。「幽霊文字」とは(引用元)「暃」「彁」「穃」「碵」音義未詳字

戻る。

※ム=音:シ 「自ら営む」という意味。手をのばす。

象形字。许慎《说文解字》认为“鬼”从人,上部象鬼头。鬼会用阴滞之气伤害别人,所以从厶。王筠认为鬼字当是全体象形,其物为人所不见之物,圣人知鬼神之情状,故造为此形,不必分析说之。朱骏声和徐灏都认为“厶”是声旁。厶即今天私字初文。从甲骨文(图1-3)和西周金文(图4-6)来看,鬼字并没有“厶”这一构件,下边所从确实是人,上边所从之“田”形,象征“鬼头”,但不是像鬼头形。鬼字之本义当是在原始社会和商周社会中人戴一种吓人的面具以代表人们观念中的鬼。一说“鬼”原是头大身小,鬼头鬼脑的畸形人,形貌丑恶,故以为“鬼”。到了小篆(图8)阶段,“鬼”字定型了:“鬼”头变为“田”,“田”上多了一撇以表示高突的角; 汉隶“鬼”字下部渐变为“儿”形,战国秦系文字鬼字作图9,一直到汉代初年鬼字形体亦如此作(图10)。“鬼”右下的构件是否是“厶”,很难说,但从西汉中晚期文字(图11、12)开始已经变为从“厶”了。

「鬼」は陰滞の気を用いて他者に危害を及ぼすものに使われる字で(その後ちょっと意味がわからない)。全体が象形文字であり、見えないもの、聖人鬼神などをこの形で表し、これを分析しないこととした。甲骨文や金文を見ると「ム」部分はないのだが、下部は「人」上部は「田」=「鬼の頭」である。「鬼」の字源は殷(商)周代における面であり、観念上の「鬼」である。また一説には、頭が大きく体の小さな奇形を「鬼」といったともある。篆書になると「鬼」の字は定着し、「田」の上に角を打つようになった。隷書の「鬼」の下部は「足」となり漢代まで同様に使われている。西漢の後期には「ム」が足されるようになった。

「頭が大きく体が小さい」は東アジアに共通する「神」のイメージとも一致する。死者の腐乱膨張によるものなのか、神のイメージが頭部に由来するのか、「首狩り」と因果をともにするような「頭部信仰」のようなものがあり、それに「足」(儿)がついたものが原型のようだ。さらに「手」(ム)がついたのがBC200年頃(西漢代)というから、「頭が大きく体の小さな奇形」が、足を持ち、手を持って動いているさまを「鬼」と表すと考えていいだろう。

01のまとめ

ここまで「霊」「幽」「鬼」の漢字的字源をたどった。中国の文献のいいところは非常に明白に字義を辿れるところなんだけど、悪いところは複数の民族が治めた国の字義なので、複数の民族的背景が混在していることだ。それでも同じ字が使われているということはコアイメージに共通点があるのだと信じて、部首に注目した解釈のみ自分の理解に活かそうと考えている。

霊:神降ろし、神がかり

幽:ゆらゆらした煙とその後の生成物(黒)(隠蔽)(禁忌)

鬼:頭の大きい異形が手足を持って活動する様子

「幽霊」というと日本では水辺のイメージが強いが、字の原義としては火に由来することもわかった。水辺イメージの原点は室町~江戸の近世に流行した幽霊譚のように思うんだけど、どうかな。

次へ

幽霊ってなんだ?02を書く気力と資料がまとまったら書こうと思っていること(2020年1月現在)

・人外のものを「神」「死んだ人間」「人外」と分派させていった流れ

・「死んだ人間」の発動条件

・「死んだ人間」が「人外」と「神」にヘンゲする?

▶サスペンドしてあるヒント1:ゴンドワナ神話系ではヒトガタと人外の生物が混ざった神話が形成される。神はカマキリから生まれうる。ローラシア神話では神の血族からヒトが生まれる。両方混ざったから、「ヒト→人外」のルートと「ヒト→神」のルートが分岐しているのでは?

▶サスペンドしてあるヒント2:死体の処理方法と「人外」への認識差。「頭が大きく体が小さい神」が発生するのは水辺である可能性。乾燥した内陸地では死体は腐乱するより先に乾いて黄色く萎縮する。そういう場でこそ「ホトケ」「火」の存在感が増す?これはド乾燥地かつ高所(木材がない)の東チベットの遺体を見たら絶対ピンとくるものがあると思っている。3月のリタンで鳥葬を見るのが…もっというと、鳥葬に附される人体の様子がすごく気になっている。日本にいる限り、日数を経た死体に面臨することは殆どないからね…。

▶サスペンドしてあるヒント3:「もの」「もののけ」「けもの」和語における「もの」の意味と、「人外=動物」という風潮 しかし「もののふ」は?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?